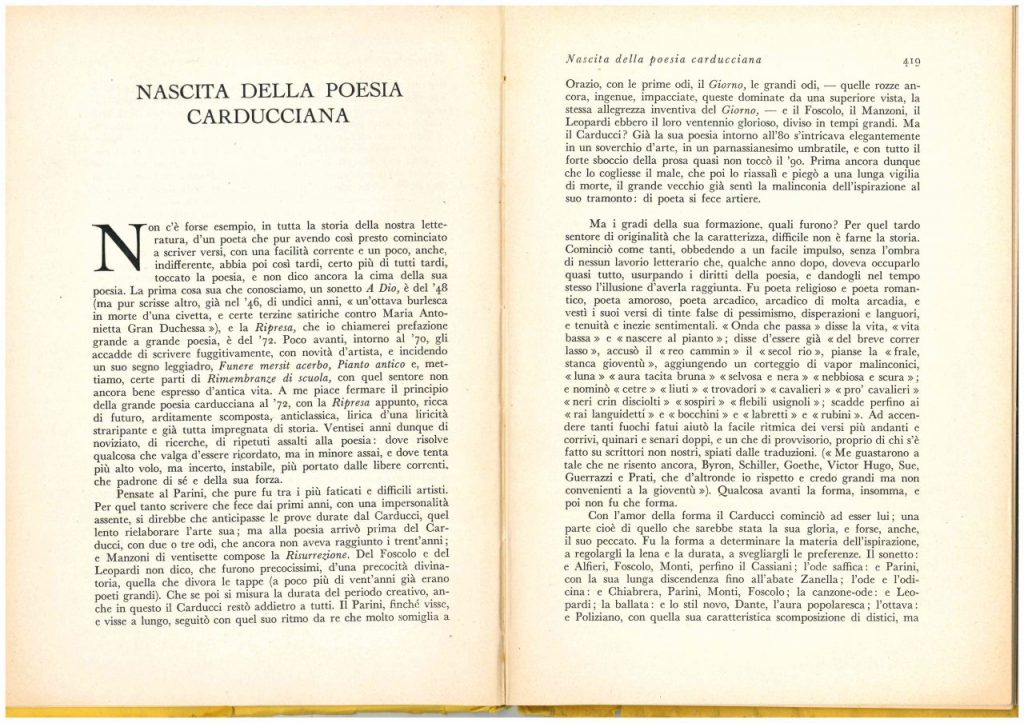

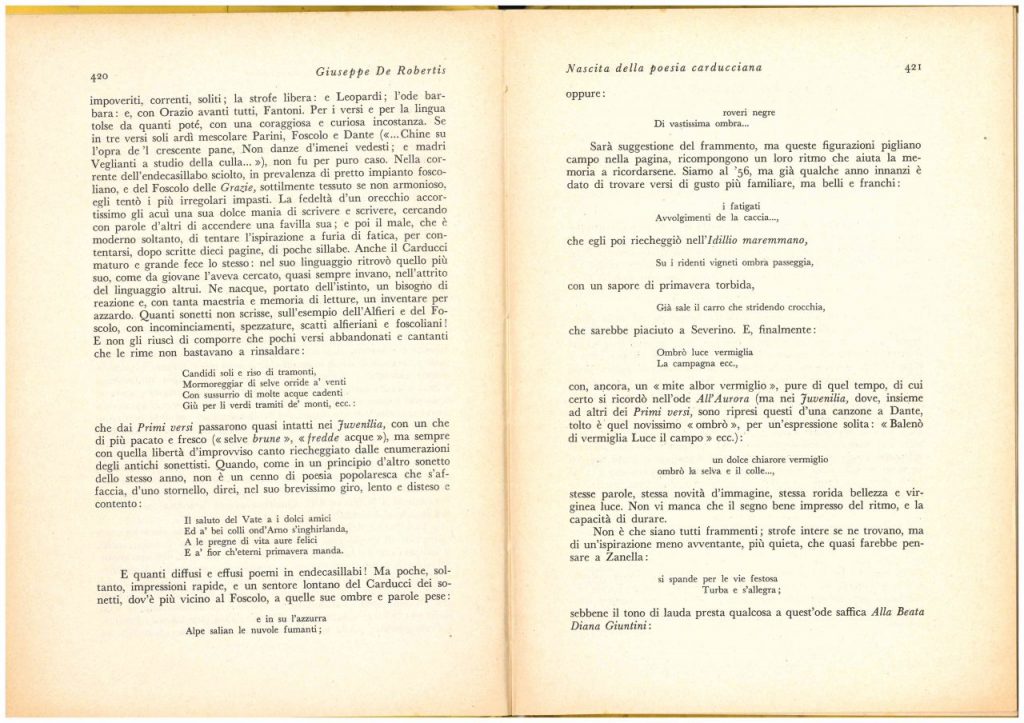

Giuseppe De Robertis :”Nascita della Poesia Carducciana” -Rivista PAN 1935-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

-Giuseppe De Robertis :”Nascita della Poesia Carducciana”-

Rivista PAN-n°12 del 1935

” Sui confini della poesia” si legge in “Nuovi saggi italiani 2” alle pagg. 313 -327 del volume della Garzanti pubblicato nel 1987. E’ una lezione tenuta da Fortini nel 1978 presso l’università del Sussex nel maggio 1978. Il testo non è di agevole lettura, anche perché rivolto ad un pubblico di studiosi. Usa espressioni concentrate e le tesi non vengono spiegate ricorrendo ad esempi. Questi sono gli appunti che ho steso in questi giorni dopo una ennesima lettura e avendo in mente la questione del rapporto poesia/moltinpoesia. I numeri tra parentesi rimandano alle pagine. [E. A.]

1.

Tu scrivi, noi scriviamo. Le parole che usiamo tra pochi anni o decenni saranno sconquassate «dal contesto feroce che la storia contemporanea gli prepara» (315). L’ avete mai pensato? Fortini ci pensava. Questa sua lezione era sulle «alterazioni subite dalla recezione delle opere letterarie nel corso della loro esistenza temporale» (316). E aveva come obiettivo polemico non tanto lo strutturalismo (316), corrente di pensiero alla quale Fortini riconosceva «eccellenti risultati» (317) ma l’abbandono della «dimensione storica negli studi letterari» sostituita dal «chiacchiericcio nevrotico dell’industria culturale».

2.

Subiamo – per Fortini «da circa dieci anni» (315), per noi ormai da circa un cinquantennio (e molti senza accorgersene, altri senza più considerarlo un problema o il Problema) – «quella che viene chiamata la “crisi del marxismo”» (315). Ne abbiamo percepito le conseguenze. (Fino a quali livelli culturali?) Ce ne siamo accorti dagli articoli di giornali che ci hanno proposto, dalla scomparsa dalle vetrine delle librerie di certi autori sostituiti da altri, dalle interviste ad X invece che a Y. Fortini accenna alla «ripresa d’interesse per la cultura dell’esistenzialismo tedesco (Heidegger quindi e Nietzsche), per quella della crisi e della negatività (ossia per l’arte e il pensiero viennese degli anni Dieci), per quella che potremmo chiamare la Scuola di Parigi, arco assai ampio che va da Lacan a Derrida, da Bataille a Foucault» (315).

Taluni hanno considerato questo mutamento una liberazione da un modo di pensare troppo rigido, ma io condivido l’opinione di Fortini: è stato un disastro. Che ha comportato «frustrazione sociale e politica» nelle forze operaie e intellettuali a cui ci eravamo legati, la cancellazione di una prospettiva (quella di «rovesciare gli equilibri di potere del ventennio precedente», «perdita di memoria del passato» (soprattutto quello prossimo) anche nelle «esistenze individuali» (315), la facile imposizione di una «sfrenata manipolazione da parte dei mezzi di comunicazione di massa», tutti indirizzati «nella medesima direzione: distruggere l’avvenire sostituendolo col “sempre eguale”»; e soprattutto una «incapacità o non-volontà di previsione e di progetto» (316). (Penso al fallimento di tutti i miei tentativi di costruire riviste, tutti).

2.

Cos’è accaduto di riflesso nel campo della letteratura, della poesia e della critica letteraria?C’è stato o no questa «brutale divaricazione di posizioni: vitalismo esasperato, che si potrebbe chiamare neosurrealista […] oppure formalismo esasperato, indifferente agli aspetti referenziali», di cui parla Fortini? O la loro convivenza o giustapposizione? (317) Si è avuta questa «progressiva scomparsa degli “oggetti” artistici e poetici» e della loro «latente funzione pedagogica» che ancora sapeva alludere ad «un fondamentale “problema della vita”» (Lukàcs)? Fortini non ne dubita: non c’è nessun spazio più per questa funzione dell’arte o della poesia, non è più possibile la «via estetica all’umanesimo», scopo che aveva ancora avuto valore per la sua generazione. C’è stata una «distruzione radicale di quella prospettiva» (318). E a distruggerla è stata «la realtà socioeconomica del presente». Rammaricarsene? No. Bisogna, invece, «domandarsi se tale distruzione non sia benefica»; e se non permetta di riproporre, cancellando «due secoli di estetica borghese», il «tema antichissimo e futuro» della – potremmo dire – pienezza della vita o delle «sue più profonde possibilità» (318).

(Rientra in questo discorso il fenomeno che ho chiamato dei moltinpoesia? O vi sfugge e rimane marginale o secondario? Credo di sì.)

3.

Trattandosi di una lezione, Fortini si diffonde, seguendo Jakobson. in «precisazioni terminologiche». Ne fa sui concetti di testo (letterario o poetico) (318) e di contesto (a cui non dà un «significato esclusivamente linguistico» intendendo invece «l’ambiente e l’insieme delle determinazioni socioculturali» (319). Non approfondisco questa parte del saggio e vado subito al punto che mi e ci riguarda oggi, come poeti o scrittori o moltinpoesia. Lo riassumerei così: scrivere (poesia, prosa) o fare arte significa dare forma a qualcosa che è informe. Ciò «comporta caratteri severi di sforzo e di progetto» (321). Banalmente: fatica, studio. Fortini, per la precisione e più rigorosamente, dice: «organizzazione, volontà, ascesi, selezione», insistendo su un fatto:«il valore di ogni forma è anche etico-politico» (321) e non, dunque, soltanto estetico. La forma «si oppone in generale alla proliferazione “produttiva” dell’inutile» e, specificamente oggi, alla «dissolutio vitae della produzione capitalistica e della sua fabbrica di spettri» (321).

4.

Oggi non abbiamo più il pubblico borghese, che aveva «una familiarità esistenziale con le lettere e le arti», un pubblico cioè che si era «allontanato dalle liturgie religiose» e si era educato ai valori dell’arte e della poesia (321). Abbiamo, invece, un pubblico fatto da acquirenti e consumatori dei «prodotti dell’industria culturale di massa» (322). In esso possiamo trovare sia persone attente agli «aspetti tecnico-retorici delle lettere e delle arti» sia persone che hanno perso ogni capacità di distinguere tra «letteratura, contro letteratura, Vulgåliteratur, insomma fra “opere d’arte” e “opere di consumo”»(322).

E qui de te fabula narratur, o moltinpoesia, nella cui nebulosa ho imparato a riconoscere quelle spinte che Fortini con precisione definisce:« formalismo di origini strutturaliste e semiologico» o «vitalismo preterrazionale» (322)!

5.

Guardiamo questa “foto di gruppo culturale” scattata da Fortini nel 1978, data di questo saggio:

«Le classi oppresse e sfruttate (o alienate o reificate) sono, per eccellenza, esposte alla storia come labilità e come carenza di legittimazione; e per questo tendono a porre al primo posto le funzioni referenziali del linguaggio, i contenuti emotivi e ortativi. Dagli oggetti del discorso poetico o artistico esse guardano ai contesti, al caos storico in cui sono immerse. Oppure, dal fondo della sala schermiscono gli austeri ascoltatori delle prime file. O magari si abbandonano ad una forma qualsiasi di oppio culturale, di alta e bassa poesia, Hölderlin o la canzone di juke-box; forma, certo, ma ormai forma vuota (anche quella del classico se letto senza prospettiva) cui l’ascoltatore offre il proprio sangue senza riceverne» (322-323).

Ai poeti non piacerà, ai moltinpoesia neppure. Figuriamoci chi oggi accetta di essere classificato tra le «classi oppresse e sfruttate»! E credo che, su 10 poeti o moltinpoesia che ho incontrato, ancora 7 o 8 sono disposti a condividere l’opinione di Adorno, così riassunta da Fortini: «l’oggetto estetico con la sola sua presenza nega e avversa e tende a sconvolgere tutto quel che è accettato, quotidiano e ripetuto» (323). E, dunque, la poesia ha in sé valore. Se non tutti sono oggi pronti a giurare che «la funzione sociale della poesia sarebbe sempre rivoluzionaria» (324), concorderanno facilmente che essa è sicuramente liberatoria o salvifica o terapeutica o consolatoria o civile. Insomma un valore di per sé e, già così com’è, insostituibile. Come lo fu in passato? Se non proprio, quasi. Sciocco sarebbe ironizzare su queste credenze. Fortini non lo fa. Anzi ammette che lui pure, «ancora pochi anni fa», era convinto che «la forma poetica avesse una sua autonoma forza liberatrice relativamente indipendente dai suoi contenuti, ossia dal suo “oggetto”» (324). Eppure non era così cieco o coi paraocchi da non vedere che «la poesia, proprio in quanto forma che si oppone al mutamento, ha anche una sua dimensione conservatrice o conciliatrice» (324). Né erano ciechi e coi paraocchi pensatori come Horkheimer e Adorno, che, come Fortini ricorda, erano pur essi consapevoli che «il canto della poesia e dell’arte è al servizio del dominio non solo perché è frutto dell’agio e del consumo come spreco e piacere ma perché la promessa di felicità e l’immagine di pienezza, che arte e poesia portano con sé, non possono essere che promesse e immagini, fiori sulle catene» (324). Ovvio che a queste parole sorriderà chi vede nel «mutamento» solo una minaccia o troppi rischi. Meno ovvio che sorridano quanti si sono riconosciuti, almeno in passato, nel mutamento, progressivo o rivoluzionario.

6.

Gli acritici appassionati della Poesia non sopportano che la loro amata Dea o Musa possa rivelare nel tempo e per la precisione nell’epoca post-borghese ( o postmoderna) un volto ambiguo o non sicuramente benefico. E reclamano più Poesia, più attenzione (e soldi) per la Poesia da parte dei Governi o l’apertura di altre Case della Poesia, dove i suoi riti possano essere officiati dai più riconosciuti sacerdoti. Mentre i moltinpoesia saranno sconcertati dal veder demolire un Idolo, a cui finalmente pure loro si erano potuti avvicinare. Sentirsi rispolverare da Fortini le idee del vecchio Lukàcs irrita o fa incazzare. Ma come faceva il filosofo ungherese a guardare preoccupato «l’importanza crescente attribuita alla letteratura e all’arte dall’età romantica ad oggi»? Come faceva a sospettare che l’«estetizzazione del mondo» (325) o, in altri termini, con Debord, la «società dello spettacolo» riduca tutto a «apparenza e fantasma» o all’ «autonomia dei significanti» (326)? E vedere addirittura un legame pericoloso tra questo processo di Inno alla Bellezza e «la crescita del processo di reificazione in ogni altra parte dell’attività umana»? Cavilli, intellettualismi da veterocomunisti, signora mia! Lasciateci lavorare o almeno provare! E così molti moltinpoesia si aggrappano all’affermazione che la poesia è ancora una nicchia, «l’ultimo luogo che la sclerosi della reificazione non ha ancora totalmente invaso» (325). E quindi teniamocela stretta, no, la nostra “vocazione poetica”. Perché metterla in discussione?

7.

Fortini ai poeti, ai moltinpoesia, agli artisti in questo scritto pone un problema. E io lo riassumo e lo metto proprio in forma di predicozzo o lezioncina così: mentre voi state a discutere su come «formare» le vostre opere d’arte, altri stanno dando forma a loro modo alla «vita medesima». (Dice niente – aggiungo oggi – la parola «biopolitica»?). Lo capite o no che, occupandovi soltanto di dar forme alle vostre opere, date per fallita ogni «ipotesi di una trasformazione degli uomini» o una «proposta di integrità umana» (325)? Non v’importa più nulla di questo? Come dite? Il «grido» dell’arte e della poesia non deve restare inascoltato? D’accordo. Ma volete capirlo che esso «è un segno di miseria oltre che di grandezza; ma soprattutto è la prova di una ripetuta sconfitta umana»? E che: «Come la religione per Marx, l’arte e la letteratura sono “il cuore di un mondo senza cuore”»? (325). E cioè contengono l’illusione « di essere usciti dal mondo della prestazione», cioè del lavoro obbligato. Non vedete che «l’antico sogno schilleriano di una “educazione estetica dell’umanità” si è trasformato in una crescente demolizione dell’universo dei significati a favore di un universo dei significanti» (326)?

8.

Chi però orecchiasse questo “vecchio” discorso potrebbe chiedere: non c’è alcun rimedio a questa crisi? Bisogna abbandonare poesia e arte e sostituirle con qualche altro valore? Chiarisco subito che non sono queste le conclusioni di Fortini. Alla fine del suo saggio egli delinea una via possibile, che spiega anche il titolo del saggio stesso. E’ una via suggerita dalla sua visione dialettica. Dice che non bisogna contrapporre «forma» e «vita». O «forma e non forma». O «passato formato» e «futuro da formare» (327). Perché si tornerebbe all’«antitesi cara al naturalismo e al decadentismo di ottant’anni fa» (327). Bisogna, invece, pensare la forma come «tensione ad inglobare, affrontare ed elaborare quel che sta oltre le frontiere della forma poetica» (327). Insomma, qualcosa di dinamico e non di statico. Che si spinge verso il fuori e non il dentro. Si deve, cioè, forzare «la tendenza centripeta di ogni opera, il suo tendenziale rifiuto ad altro da sé». Allora «l’opera proprio perché chiusa potrebbe essere arma a comprendere la realtà aperta e informale» (327). In conclusione, Fortini, lasciando perdere «la sovversiva promessa di felicità» tanto spesso associata alla poesia, sostiene che essa, «se si porta ai propri confini, riafferma l’esigenza che gli uomini raggiungano controllo, comprensione e direzione della propria esistenza» (327). Io continuo ancora a provarci.

Breve nota su FRANCO FORTINI-Nato a Firenze il 10 settembre 1917, Franco Fortini (pseudonimo di Franco Lattes), è autore di poesie e romanzi, critico letterario, traduttore e polemista. Occupa un posto di primissimo piano tra gli intellettuali del secondo dopoguerra. Fortini nasce da padre ebreo e madre cattolica.

Dopo aver terminato gli studi scolastici si iscrive alle facoltà di Lettere e Giurisprudenza a Firenze. Al fine di evitare le conseguenze delle discriminazioni per la razza, a partire dal 1940 assume il cognome della madre, che è appunto Fortini. Ma questo stratagemma non lo aiuta, in quanto l’organizzazione universitaria fascista lo espelle comunque dall’università.

Dopo la guerra in cui presta servizio come soldato dell’esercito italiano, è costretto a riparare in Svizzera. Qui si unisce al gruppo dei partigiani della Valdossola che organizzano la Resistenza. Due anni dopo Franco Fortini si trasferisce a Milano, e qui comincia a lavorare nel campo letterario.

Inoltre, svolge attività di docenza presso l’Università degli Studi di Siena, dove insegna Storia della Critica.

Fortini è un intellettuale rivoluzionario che, partito con la condivisione degli ideali dell’ermetismo (corrente letteraria del periodo), arriva a “sposare” i principi del marxismo critico propugnato da Marx. Fortini si pone così in una posizione fortemente polemica verso la società del tempo ed anche nei confronti della “nuova guardia” che emerge tra gli intellettuali ed i politici.

Sempre fortemente sostenitore della rivoluzione, Franco Fortini si impegna nelle lotte ideologiche che contraddistinguono l’epoca in cui vive, e lo fa attraverso le sue opere letterarie – in prosa e in versi.

La sua produzione poetica, molto ricca e variegata, è racchiusa integralmente nel volume intitolato “Una volta per sempre”, pubblicato nel 1978.

Tra i libri di narrativa ricordiamo, in particolare:

Come la maggior parte dei poeti italiani a lui contemporanei, Fortini esprime una profonda crisi dell’intellettuale di fronte alla Storia, e la conseguente negazione di qualsiasi funzione della poesia, ad eccezione della presa di coscienza e della testimonianza.

La poesia resta quindi relegata ad un ruolo privato e marginale. Franco Fortini è piuttosto interessato a mettere in evidenza il “qui ed ora”, ad esaltare i messaggi che la Natura formula. Non manca, comunque, qualche riferimento ad episodi e personaggi del passato.

Questo è un verso famoso del Fortini, in cui è abilmente sintetizzato il suo punto di vista.

Secondo Velio Abati, autore che ha dedicato a Franco Fortini il volume “Franco Fortini. Un dialogo ininterrotto. Interviste 1952-1994”, questo intellettuale ha scelto una linea “corale” di poesia, che non appartiene a quelle dominanti (di Dante o Petrarca). Anzi, non si tratta propriamente di lirica, quanto piuttosto di “passi filosofici”.

Assai fervida è anche l’attività svolta da Fortini come traduttore di testi, così come la sua collaborazione come autore di testi in alcune prestigiose riviste del Novecento. La sua penna è stata particolarmente apprezzata anche nelle pagine di quotidiani famosi come il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera.

Franco Fortini si spegna a Milano il 28 novembre 1994 all’età di 77 anni.

Fonte ENNIO ABATE-sito (www.poliscritture.it)

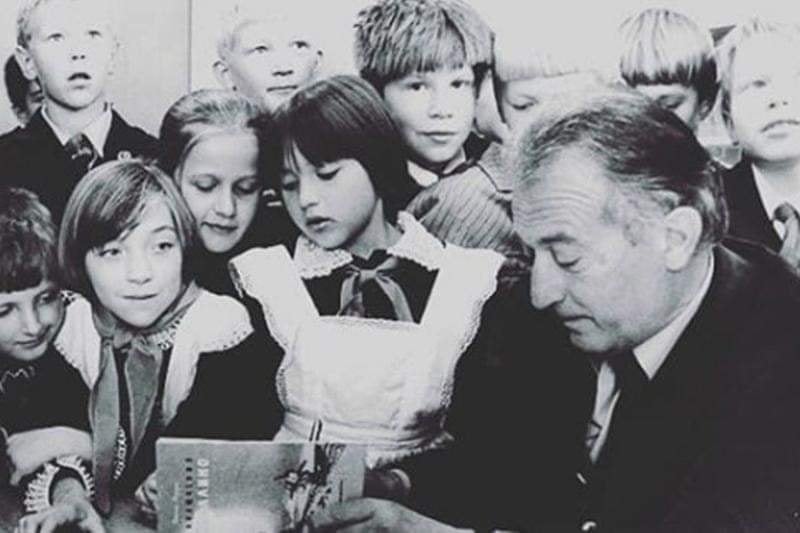

Roma, 14 aprile 2022– Ricorre oggi il 42esimo anniversario dalla scomparsa di Gianni Rodari, morto il 14 aprile del 1980 a Roma. Il 10 aprile 1980 venne ricoverato in una clinica a Roma per potersi sottoporre ad un intervento chirurgico alla gamba sinistra, data l’occlusione di una vena; morì quattro giorni dopo, il 14 aprile, per shock cardiogeno, all’età di 59 anni. Le sue spoglie furono sepolte nel cimitero del Verano, dove tuttora riposano.

Nato il 23 ottobre 1920 a Omegna, sul lago d’Orta, lo scrittore piemontese è stato anche pedagogista, giornalista, poeta e partigiano italiano, specializzato in letteratura per l’infanzia e tradotto in molte lingue. Con le sue storie, ha fatto viaggiare con l’immaginazione diverse generazioni di bambini. Dopo aver conseguito il diploma magistrale, per alcuni anni ha fatto l’insegnante. Al termine della Seconda guerra mondiale ha intrapreso la carriera giornalistica, che lo ha portato a collaborare con numerosi periodici, tra cui «L’Unità», il «Pioniere», «Paese Sera». A partire dagli anni Cinquanta ha iniziato a pubblicare anche le sue opere per l’infanzia, che hanno ottenuto fin da subito un enorme successo di pubblico e di critica. I suoi libri hanno avuto innumerevoli traduzioni e hanno meritato diversi riconoscimenti, fra cui, nel 1970, il prestigioso premio «Hans Christian Andersen», considerato il «Nobel» della letteratura per l’infanzia.

Negli anni Sessanta e Settanta ha partecipato a conferenze e incontri nelle scuole con insegnanti, bibliotecari, genitori, alunni. E proprio dagli appunti raccolti in una serie di questi incontri ha visto la luce, nel 1973, Grammatica della fantasia, che è diventata fin da subito un punto di riferimento per quanti si occupano di educazione alla lettura e di letteratura per l’infanzia. Gianni Rodari è morto a Roma nel 1980. Tra le sue opere più significative: Le avventure di Cipollino, Gelsomino nel paese dei bugiardi, Filastrocche in cielo e in terra, Favole al telefono, Il libro degli errori, C’era due volte il barone Lamberto.

Tra le sue innumerevoli opere ha scritto diversi testi con un messaggio pacifista. Qui sotto sono riportate due sue poesie contro la guerra.

Promemoria

Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare,

preparare la tavola

a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte:

chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,

orecchie per non sentire.

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno, né di notte,

né per mare, né per terra:

per esempio, la guerra.

Dopo la pioggia

Dopo la pioggia viene il sereno,

brilla in cielo l’arcobaleno:

è come un ponte imbandierato

e il sole vi passa, festeggiato.

È bello guardare a naso in su

le sue bandiere rosse e blu.

Però lo si vede – questo è il male –

soltanto dopo il temporale.

Non sarebbe più conveniente

il temporale non farlo per niente?

Un arcobaleno senza tempesta,

questa si che sarebbe una festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra

fare la pace prima della guerra

Eccole qua

le armi che piacciono a me:

la pistola che fa solo pum

(o bang, se ha letto qualche fumetto)

ma buchi non ne fa…

il cannoncino che spara

senza far tremare

nemmeno il tavolino…

il fuciletto ad aria

che talvolta per sbaglio

colpisce il bersaglio

ma non farebbe male

né a una mosca né a un caporale…

Armi dell’allegria!

le altre, per piacere,

ma buttatele tutte via!

Per Gianni Rodari i bimbi erano portavoce di grandi verità e meritavano di essere ascoltati; ecco quali motivi ritmati ha ideato appositamente per loro:

1) La cicala e la formica

Chiedo scusa alla favola antica

se non mi piace l’avara formica

io sto dalla parte della cicala

che il più bel canto non vende…

regala!

2) Bambini, imparate a fare cose difficili

È difficile fare le cose difficili:

parlare al sordo,

mostrare la rosa al cieco.

Bambini, imparate a fare cose difficili:

dare la mano al cieco,

cantare per il sordo,

liberare gli schiavi che si credono liberi.

3) Como nel comò

Una volta un accento

per distrazione cascò

sulla città di Como

mutandola in comò.

Figuratevi i cittadini

comaschi, poveretti:

detto e fatto si trovarono

rinchiusi nei cassetti.

Per fortuna uno scolaro

rilesse il componimento

e liberò i prigionieri

cancellando l’accento.

Ora ai giardini pubblici

han dedicato un busto

“A colui che sa mettere

gli accenti al posto giusto”.

4) Tutti gli animali

Mi piacerebbe un giorno

poter parlare

con tutti gli animali.

Che ve ne pare?

Chissà che discorsi geniali

sanno fare i cavalli,

che storie divertenti

conoscono i pappagalli,

i coccodrilli, i serpenti.

Una semplice gallina

che fa l’uovo ogni mattina

chissà cosa ci vuol dire

con il suo coccodè.

E l’elefante, così grande e grosso,

la deve saper lunga

più della sua proboscide:

ma chi lo capisce

quando barrisce?

Nemmeno il gatto

può dirci niente.

Domandagli come sta

non ti risponde affatto.

O – al massimo – fa “miao”,

che forse vuol dire “ciao”.

5) Il primo giorno di scuola

Suona la campanella;

scopa, scopa la bidella;

viene il bidello ad aprire il portone;

viene il maestro dalla stazione;

viene la mamma, o scolaretto,

a tirarti giù dal letto…

Viene il sole nella stanza:

su, è finita la vacanza.

Metti la penna nell’astuccio,

l’assorbente nel quadernuccio,

fa la punta alla matita

e corri a scrivere la tua vita.

Scrivi bene, senza fretta

ogni giorno una paginetta.

Scrivi parole diritte e chiare:

Amore, lottare, lavorare.

6) Il paese delle vacanze

Il Paese delle Vacanze

non sta lontano per niente:

se guardate sul calendario

lo trovate facilmente.

Occupa, tra Giugno e Settembre,

la stagione più bella.

Ci si arriva dopo gli esami.

Passaporto, la pagella.

Ogni giorno, qui, è domenica,

però si lavora assai:

tra giochi, tuffi e passeggiate

non si riposa mai.

7) Per la mamma

Filastrocca delle parole

si faccia avanti chi ne vuole.

Di parole ho la testa piena

con dentro “la luna” e “la balena”.

Ma le più belle che ho nel cuore

le sento battere: “mamma”, “amore”.

8) Filastrocca corta e matta

Filastrocca corta e matta:

il porto vuole sposare la porta;

la viola studia il violino;

il mulo dice: “Mio figlio è il mulino”;

la mela dice: “Mio nonno è il melone”;

il matto vuole essere un mattone.

E il più matto della terra

sapete che vuole?

Fare la guerra!

9) Filastrocca di primavera

Filastrocca di primavera

più lungo è il giorno,

più dolce la sera.

domani forse tra l’erbetta

spunterà la prima violetta.

Oh prima viola fresca e nuova

beato il primo che ti trova,

il tuo profumo gli dirà,

la primavera è giunta, è qua.

Gli altri signori non lo sanno

e ancora in inverno si crederanno:

magari persone di riguardo,

ma il loro calendario va in ritardo.

10) Dopo la pioggia

Dopo la pioggia viene il sereno

brilla in cielo l’arcobaleno.

E’ come un ponte imbandierato

e il sole ci passa festeggiato.

E’ bello guardare a naso in su

le sue bandiere rosse e blu.

Però lo si vede, questo è male

soltanto dopo il temporale.

Non sarebbe più conveniente

il temporale non farlo per niente?

Un arcobaleno senza tempesta,

questa si che sarebbe una festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra

fare la pace prima della guerra.

11) Le favole al rovescio

C’era una volta

un povero lupacchiotto,

che portava alla nonna

la cena in un fagotto.

E in mezzo al bosco

dov’è più fosco

incappò nel terribile

Cappuccetto Rosso,

armato di trombone

come il brigante Gasparone,

Quel che successe poi,

indovinatelo voi.

Qualche volta le favole

succedono all’incontrario

e allora è un disastro:

Biancaneve bastona sulla testa

i nani della foresta,

la Bella Addormentata non si addormenta,

il Principe sposa

una brutta sorellastra,

la matrigna tutta contenta,

e la povera Cenerentola

resta zitella e fa

la guardia alla pentola.

12) A un bambino pittore

Appeso a una parete

ho visto il tuo disegnino:

su un foglio grande grande

c’era un uomo in un angolino.

Un uomo piccolo, piccolo,

forse anche

un po’ spaventato

da quel deserto bianco

in cui era capitato,

e se ne stava in disparte

non osando farsi avanti

come un povero nano

nel paese dei giganti.

Tu l’avevi colorato

con vera passione:

ricordo il suo magnifico

cappello arancione.

Ma la prossima volta,

ti prego di cuore,

disegna un uomo più grande,

amico pittore.

Perché quell’uomo sei tu,

tu in persona, ed io voglio

che tu conquisti il mondo:

prendi, intanto

tutto il foglio!

Disegna figure

grandi grandi,

forti, senza paura,

sempre pronte a partire

per una bella avventura.

13) Il punto interrogativo

C’era una volta un punto

interrogativo, un grande curiosone

con un solo ricciolone,

che faceva domande

a tutte le persone,

e se la risposta

non era quella giusta

sventolava il suo ricciolo

come una frusta.

Agli esami fu messo

in fondo a un problema

così complicato

che nessuno trovò il risultato.

Il poveretto, che

di cuore non era cattivo,

diventò per il rimorso

un punto esclamativo.

14) Tragedia di una virgola

C’era una volta

una povera virgola

che per colpa di uno scolaro

disattento

capitò al posto di un punto

dopo l’ultima parola

del componimento.

La poverina, da sola,

doveva reggere il peso

di cento paroloni,

alcuni perfino con l’accento.

Per la fatica atroce morì.

Fu seppellita

sotto una croce

dalla matita

blu del maestro,

e al posto di crisantemi e sempreverdi

s’ebbe un mazzetto

di punti esclamativi.

15) La famiglia Punto e virgola

C’era una volta un punto

e c’era anche una virgola:

erano tanto amici,

si sposarono e furono felici.

Di notte e di giorno

andavano intorno

sempre a braccetto:

“Che coppia modello”

la gente diceva

“che vera meraviglia

la famiglia Punto-e-virgola”.

Al loro passaggio

in segno di omaggio

perfino le maiuscole

diventavano minuscole:

e se qualcuna, poi,

a inchinarsi non è lesta

la matita del maestro

le taglia la testa.

16) Autunno

Il gatto rincorre le foglie

secche sul marciapiede.

Le contende (vive le crede)

alla scopa che le raccoglie.

Quelle che da rami alti

scendono rosse e gialle

sono certo farfalle

che sfidano i suoi salti.

La lenta morte dell’anno

non è per lui che un bel gioco,

e per gli uomini che ne fanno

al tramonto un lieto fuoco.

17) Chi è uomo

Con un gran frullo d’ali

dal campo, spaventati,

i passerotti in frotta

al nido son rivolati.

Raccontano ora al nonno

la terribile avventura:

“C’era un uomo! Ci ha fatto

una bella paura.

Peccato per quei chicchi

sepolti appena ieri.

Ma con quell’uomo… Ah, nonno,

scappavi anche tu, se c’eri.

Grande grande, grosso grosso,

un cappellaccio in testa,

stava li certamente

per farci la festa…”.

“E che faceva?”. “Niente.

Che mai doveva fare?

Con quelle braccia larghe

era brutto da guardare!”.

“Non lavorava?”. “O via,

te l’abbiamo già detto.

Stava ritto tra i solchi

con aria di dispetto…”.

“Uno spaventapasseri,

ecco cos’era, allora!

Non sapevate che

non è un uomo chi non lavora?”.

18) La bugia

Nel paese della bugia,

la verità è una malattia.

19) Quanto pesa una lacrima?

La lacrima di un bambino capriccioso

pesa meno del vento,

quella di un bambino affamato

pesa più di tutta la terra.

20) Il sole

Dica ognuno

quel che vuole:

la meglio stufa

è sempre sole.

21) Distrazione interplanetaria

Chissà se a quest’ora su Marte,

su Mercurio o Nettuno,

qualcuno

in un banco di scuola

sta cercando la parola

che gli manca

per cominciare il tema

sulla pagina bianca.

E certo nel cielo di Orione,

dei Gemelli, del Leone,

un altro dimentica

nel calamaio

i segni d’interpunzione …

come faccio io.

Quasi Io sento

lo scricchiolio

di un pennino

in fondo al firmamento:

in un minuscolo puntino

nella Via Lattea

un minuscolo scolaretto

sul suo libro di storia

disegna un pupazzetto.

Lo sa che non sta bene,

e anch’io lo so:

ma rideremo insieme

quando lo incontrerò.

22) La luna bambina

E adesso a chi la diamo

questa luna bambina

che vola in un “amen”

dal Polo Nord alla Cina?

Se la diamo a un generale,

povera luna trottola,

la vorrà sparare

come una pallottola.

Se la diamo a un avaro

corre a metterla in banca:

non la vediamo più

nè rossa nè bianca.

Se la diamo a un calciatore,

la luna pallone,

vorrà una paga lunare:

ogni calcio un trilione.

Il meglio da fare

è di darla ai bambini,

che non si fanno pagare

a giocare coi palloncini:

se ci salgono a cavalcioni

chissà che festa;

se la luna va in fretta,

non gli gira la testa,

anzi la sproneranno

la bella luna a dondolo,

lanciando grida di gioia

dall’uno all’altro mondo.

Della luna ippogrifo

reggendo le briglie,

faranno il giro del cielo

a caccia di meraviglie.

23) Girotondo in tutto il mondo

Filastrocca per tutti i bambini,

per gli italiani e per gli abissini,

per i russi e per gli inglesi,

gli americani ed i francesi;

per quelli neri come il carbone,

per quelli rossi come il mattone;

per quelli gialli che stanno in Cina

dove è sera se qui è mattina.

Per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci

e dormono dentro un sacco di stracci;

per quelli che stanno nella foresta

dove le scimmie fan sempre festa.

Per quelli che stanno di qua o di là,

in campagna od in città,

per i bambini di tutto il mondo

che fanno un grande girotondo,

con le mani nelle mani,

sui paralleli e sui meridiani…

24) Il Paese Senza Errori

C’era una volta un uomo che andava per terra e per mare

in cerca del Paese Senza Errori.

Cammina e cammina, non faceva che camminare,

paesi ne vedeva di tutti i colori,

di lunghi, di larghi, di freddi, di caldi,

di così così:

e se trovava un errore là, ne trovava due qui.

Scoperto l’errore, ripigliava il fagotto

e ripartiva in quattro e quattr’otto.

C’erano paesi senza acqua,

paesi senza vino,

paesi senza paesi, perfino,

ma il Paese Senza Errori dove stava, dove stava?

Voi direte: Era un brav’uomo. Uno che cercava

una bella cosa. Scusate, però,

non era meglio se si fermava

in un posto qualunque,

e di tutti quegli errori

ne correggeva un po’?

25) L’odore dei mestieri

Io so gli odori dei mestieri:

di noce moscata sanno i droghieri,

sa d’olio la tuta dell’operaio,

di farina sa il fornaio,

sanno di terra i contadini,

di vernice gli imbianchini,

sul camice bianco del dottore

di medicina c’è un buon odore.

I fannulloni, strano però,

non sanno di nulla e puzzano un po’.

Grottaferrata-Roma -Fino al prossimo 28 febbraio 2025 il Villino Rosso ex frantoio di Villa Cavalletti, oggi Museo dell’Olio a Grottaferrata ospita la mostra “I Pini” dell’artista romano Claudio Spada, mentre, all’esterno, nel parco della Villa, è esposta l’opera di Andrea Roggi “Il Futuro è nelle radici”, esposizioni curate da Tiziana Todi, della storica Galleria Vittoria di Via Margutta a Roma.

Un progetto partito alla fine di novembre del 2024, quello del Museo dell’Olio, che ha visto protagonista il Gruppo Tierre che ha deciso di sviluppare e valorizzare il villino rurale rendendolo un luogo di cultura del territorio e di esperienze legate alla produzione agricola di qualità.

L’obiettivo è di mantenere l’identità storica del luogo aprendolo ai visitatori.

Una vera e propria experience in un connubio perfetto tra eccellenze del territorio ed arte contemporanea.

Raccontare un tempo recente, quindi, restaurando un manufatto del XVII secolo, tutelato come bene di notevole interesse storico dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Attraverso un allestimento scenotecnico e illuminotecnico il Villino Rosso si è trasformato anche in uno spazio polivalente dove sono esposte le opere di Claudio Spada, della serie “I Pini”.

Come la curatrice Tiziana Todi dichiara: “Il lavoro di Claudio Spada è un’indagine profonda sul rapporto tra natura e città, tra memoria storica e sperimentazione artistica. I pini romani, protagonisti indiscussi del paesaggio urbano, trovano in Spada un interprete capace di restituirne la maestosità, non si limita a ritrarre questi alberi iconici, ma li trasforma in un ponte tra l’antico e il contemporaneo. Se la tradizione pittorica romana ha celebrato il paesaggio con una tavolozza naturale, Spada sovverte questa eredità. La sua pittura sperimenta accostamenti cromatici audaci: il blu elettrico, il rosso intenso e altre tonalità che amplificano l’impatto emotivo. In questo contesto, il Museo dell’Olio, ospitato nell’ex frantoio di Villa Cavalletti, diventa la cornice ideale per le opere di Spada. Anche il museo, seppur restaurato, conserva i colori originali e audaci che raccontano la sua lunga storia. I muri, con le loro tinte calde e vissute, dialogano perfettamente con le tele dell’artista, creando un connubio visivo e sensoriale unico.

Le pennellate di Spada, così come le pareti del museo, celebrano il tempo, la trasformazione e la continuità tra passato e presente. Le opere, immerse in un contesto che ha saputo preservare la sua autenticità, sembrano risuonare con la memoria storica del luogo, amplificandone la bellezza intrinseca. L’accostamento tra le tele di Spada e gli ambienti del museo non è solo un incontro estetico, ma un dialogo profondo tra due linguaggi: quello della pittura, che racconta il paesaggio e la sua anima, e quello architettonico, che conserva e tramanda le tracce di un tempo passato. In questo modo, la mostra diventa un’esperienza completa, in cui arte e spazio si intrecciano per offrire una riflessione sulla capacità della bellezza di sopravvivere, evolversi e continuare a ispirare.”

All’esterno del Villino, nel Parco di Villa Cavalletti troviamo la scultura di Andrea Roggi “Il Futuro è nelle Radici”, un’opera imponente in bronzo, con un basamento in travertino, ottenuta con la tecnica della fusione a cera persa e patina a fuoco.

Come dichiara Tiziana Todi: “Si tratta di un Albero della Vita, tema da sempre caro al Maestro Roggi. Questa scultura è il frutto di una riflessione intorno al tempo, legato alla compagine sociale di singoli individui. All’interno della produzione del Maestro Andrea Roggi, l’Albero della Vita agisce quale collegamento fra le meditazioni più teoretiche ed universali e quelle più pratiche e singolari. Come il tempo può essere suddiviso in passato, presente e futuro, infatti, l’Albero della Vita può essere suddiviso in radici, tronco e rami. Le radici corrispondono al passato giacché esse traggono nutrimento dalla terra, ossia da ciò che esiste prima di noi, come la cultura e la tradizione. Il tronco corrisponde al presente ed assume tratti antropomorfi dal momento che è l’unico segmento esistenziale entro il quale possiamo agire. Non basta semplicemente agire, tuttavia, sembra comunicarci il Maestro Roggi: dobbiamo agire con amore. Per questo il tronco è costituito da due individui immortalati in un abbraccio appassionato. Infine, i rami, i quali spuntano dal tronco come relativa e naturale prosecuzione, rappresentano il futuro, ossia l’effetto dell’incontro fra passato e presente. Essi sono carichi di frutti, giacché i valori e l’educazione ricevuti in passato, coniugati con le azioni dettate dall’amore operate nel presente, determinano un futuro virtuoso, positivo.”

Villa Cavalletti

Villa Cavalletti, compresa nell’area di Tusculum risalente al X secolo a.C, è una storica Villa Rustica romana e importante sito archeologico, protetta dal Ministero dei Beni Culturali e all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani. Questo luogo di pace e spiritualità, amato anche dai papi, comprende una tenuta agricola biologica con vigneti, oliveti monumentali e grani antichi, un parco secolare e varie strutture, tra cui il Villino Rosso, dedicato alla cultura agricola dei Castelli Romani. Il complesso è stato recentemente riqualificato dall’Azienda Agricola Biologica Tierre dell’omonimo gruppo italiano. Villa Cavalletti offre una collezione di prodotti e di esperienze con le quali vivere la tradizione dei Castelli Romani, antico locus amoenus per la salubrità dell’aria, l’esposizione felice e per la qualità del terreno vulcanico minerale: una memoria oggi riscoperta e attualizzata dalla proprietà, in una costante ricerca di alta qualità e sostenibilità produttiva.

Villa Cavalletti

Via XXIV Maggio 73/75 00046 Grottaferrata-Roma

CONTATTI:www.villacavalletti.it

info@villacavalletti.it

+39 06 945416001+39 3393877250

DESCRIZIONE

Della sua passione e dello studio per la Bibbia dice «Scopriamo che i personaggi biblici sono assolutamente imperfetti e proprio per questo veri. Amano, tradiscono, ci credono, sbagliano, gioiscono, soffrono, hanno coraggio o paura e il più delle volte fanno semplicemente quel che possono, proprio come noi. In una parola: vivono».

Di qui la sua considerazione: «La Bibbia è la più straordinaria biblioteca dell’esistenza». E anche lo scoprire che, come dice lo studioso Rav Jonathan Sacks, «La Bibbia è il primo testo dell’antichità a sostenere l’assoluta eguaglianza degli esseri umani e che l’umano è sempre all’insegna del numero due. In effetti, non vi è una sola vicenda che veda protagonista assoluto un uomo e nessuna impresa è compiuta senza una donna.(…) L’intento chiaro del testo è che la storia si fa insieme, uomini e donne, all’insegna dell’uguaglianza nella dignità e in una relazione di reciprocità.” Da queste premesse nascono le 21 storie d’amore (ma anche di amicizia, di sorellanza, di disparità e di condivisione, di coraggio e viltà, di fedeltà e tradimenti, di gioia e dolore ) sia nella Scrittura ebraica che nel Vangelo».

«Questo non è un testo di teologia o di esegesi stricto sensu- precisa l’autrice – e a me non interessa dimostrare alcuna teoria, ma semplicemente, a partire da una ricerca che ha occupato ormai oltre la metà dei miei anni, mi sono messa di fronte a quelle parole e mi sono fatta molte domande che, al netto delle competenze accademiche, restano le mie e nascono dal mio vissuto e dal mio modo di osservare il mondo. (…) Il testo evolve con noi e per poterlo abitare occorrono tempo, pazienza, consapevolezza della propria finitudine e un gran desiderio di conoscenza, anche di sè».

E inoltre : «Col tempo ho imparato a distinguere tra quel che è scritto e quel che è stato interpretato e trasmesso dalla tradizione e tengo a mente costantemente la regola di ogni buon filologo per cui “non bisogna mai far dire a un testo quel che il testo non intendeva dire”, nella profonda consapevolezza che la Bibbia non contiene dogmi, ma solo esperienze di vita e i livelli di letture sono infiniti; i suoi personaggi non sono modelli da seguire o da rifiutare, ma ‘pezzetti’ di noi, che ci fanno nascere domande importanti sul senso della vita, sulle relazioni e, per chi ne sente il bisogno, anche sul rapporto con Dio».

«Naturalezza e complessità», perciò, ha esordito Graziella Romano che presentava – mercoledì 7 febbraio in una sala stracolma della libreria Claudiana di Torino l’autrice e il testo – introdotti dal saluto della libraia Sara Platone e di cui è stata data una lettura di pagine scelte dall’attrice Nicoletta De Biasi.

Il tema dell’amore ci interroga sempre, dunque, e qui si tratta di un percorso inedito, fatto con “leggerezza”, secondo i temi fondamentali della libertà ( «che si vive come popolo, ma anche all’interno di una relazione») e della responsabilità, ma visti intrecciando letture le più varie, che vanno dai racconti non canonici , ai testi apocrifi e quelli gnostici ai Midrash a testi filosofici (e ci è inserito anche Woody Allen), alle poesie di ogni tempo, alle canzoni, e che sono illustrate con altrettanta colorata “leggerezza” dai disegni di un’altra donna , Alice Negri, a cui a sua volta «piace mischiare elementi vintage con elementi contemporanei».

«Non è una lettura femminile della Bibbia- precisa la studiosa- perché “maschio e femmina Dio li creò”. E le donne, che nella cultura ebraica sono presenti – come le matriarche – in altri ambienti sono state dimenticate». È anche un libro allegro, conclude, anche se magari ci sono storie drammatiche: «Lungi dall’essere un testo chiuso, la Bibbia è una forma incredibile di dialogo e in questo senso è un libro eterno, non perché contiene una verità immutabile, ma perchè sa interrogare chi legge rinnovandosi continuamente, senza chiudersi in un tempo e in uno spazio».

Maria Teresa Milano “21 Storie d’ Amore – La Bibbia come non te l’aspetti”- Presentazione di Marinella Perroni- Illustrazioni di Alice Negri, Edizioni Sonda, Milano,2023

Dal libro di Sandra Bonsanti-«Il compito di matematica lo si fa con l’ingegner Gadda (per vederselo bocciato dall’insegnante). E si cresce all’ombra, anzi è meglio dire alla presenza di Eugenio Montale, di Luigi Dallapiccola, di Giorgio Bassani, mentre il ricordo di Nello Rosselli è vivo nelle conversazioni a tavola e nelle passeggiate con il padre e la madre. E l’elenco delle persone che hanno frequentato casa Bonsanti a Firenze – casa intesa come luogo fisico ma anche come metafora, perché ne faceva parte pure il Gabinetto Vieusseux – e che sono raccontate in questo libro potrebbe continuare a lungo.». «Il libro racconta, in realtà, il Novecento, il secolo in cui il Male si manifesta nella sua estrema radicalità. E centrale è la storia di un falò. Il padre dell’autrice getta nel fuoco carte e libri, subito dopo l’8 settembre, perché la casa sta per essere perquisita dai nazisti. In quella immagine c’è la tragedia intesa come l’ineluttabilità del destino: i roghi iniziati nel 1933 nella Germania si propagano con l’avanzare dei tedeschi in Europa e fino ad assumere la dimensione familiare, in casa Bonsanti.» (Wlodek Goldkorn)

Biografia di Sandra Bonsanti

Sandra Bonsanti (Pisa, 1º giugno 1937) è una giornalista, scrittrice e politica italiana, già membro della Camera dei deputati.

Figlia di Alessandro Bonsanti ex sindaco repubblicano di Firenze, sposata con lo storico, scrittore e senatore repubblicano Giovanni Ferrara, ha tre figlie. Dopo essersi laureata a Firenze, ha vissuto per diversi anni a New York.

Ha iniziato la sua attività di giornalista nel 1969 a Il Mondo. Ha poi lavorato a Epoca, Panorama e La Stampa. Nel 1981 è stata assunta da Eugenio Scalfari a la Repubblica, della quale è stata per anni una delle firme più in vista. Nel 1993 è stata incaricata dall’OdG e dalla FNSI di redigere a quattro mani con Angelo Agostini la Carta dei doveri del giornalista.

Nel 1994 è stata eletta alla Camera dei deputati per la coalizione dei Progressisti nel collegio uninominale di Firenze 2 con oltre il 53% dei voti. Durante la XII Legislatura è stata membro della commissione parlamentare antimafia.

Nel 1996 ha rinunciato a ricandidarsi alle elezioni per assumere la direzione del quotidiano Il Tirreno[1][2].

Dal 2002 al 2015 è stata presidente di Libertà e Giustizia; in seguito, è componente del Consiglio di Presidenza sotto le successive presidenze di Alberto Vannucci, Nadia Urbinati e Tomaso Montanari.

FONTE-Wikipedia, l’enciclopedia libera

Alessandro Canzian (Pordenone1977) è molto attivo come editore e operatore culturale. Ha fondato la casa editrice Samuele, e ideato il ciclo di incontri letterari “Una Scontrosa Grazia” a Trieste, l’osservatorio poetico on line Laboratori Poesia e la rivista semestrale “Laboratori critici”. Collabora con Pordenonelegge pubblicando le collane “Gialla” e “Gialla Oro”.

Articolo di Alida Airaghi-La raccolta poetica di Alessandro Canzian mette in luce, con uno stile stringato e severo, la durezza del mondo verso chi vive ai margini e non può difendersi nemmeno rivolgendosi al cielo, che rimane indifferente e mutoScritte tra il 2020 e il 2024, e pubblicate a tiratura limitata dalle edizioni Interlinea lo scorso anno, le poesie di Alessandro Canzian già dal titolo sembrano voler sottolineare un’aspirazione al distacco o il riscontro di una mancanza, suggerite anche dalla scelta ricercata e differenziante della lingua latina. In effetti, la prima impressione che si ricava dalla lettura del libro, è quella di una privazione, affiorante dalle situazioni evocate nei versi, dalle immagini che li accompagnano e soprattutto dalla severa secchezza dello stile. Privazione di pietà, in primis, davanti alla sofferenza che affiora in ogni composizione, dove protagonisti sono esseri umani e non-umani privi di importanza, quasi insignificanti agli occhi del mondo: anziani, bambini, bestiole, oggetti comuni. Il poeta si sofferma su di essi con uno sguardo constatativo, lontano dal giudizio, quindi esso pure segnato dalla privazione di una partecipe empatia, come a dire “le cose sono queste, la vita funziona così”: l’esibita non adesione, che superficialmente può sembrare impassibilità, in realtà vuole proibirsi la facile retorica di una commozione ostentata. Che invece si evidenzia nella contrapposizione dei concetti, che spesso affiancano a una descrizione di ordinaria normalità la visione brutale che ne scalfisce l’ovvia piattezza. Le poesie delle tre sezioni che compongono l’opera (Minimalia, Sul fondo, In absentia) sono per lo più strofe di cinque versi, non rimate e costruite sull’antitesi dei tre primi versi e dei due ultimi: “così la poesia diventa un piccolo dispositivo drammatico basato sul contrasto fra una cosa vista e la sua iscrizione nella sensibilità”, secondo il postfatore Martin Rueff.

Si prono davanti agli occhi quadri di desolazione, miseria, talvolta sporcizia, sia negli ambienti domestici che nei paesaggi esterni, prevalentemente di periferia: “La tovaglia piena di briciole / e mosche, a terra / tra la polvere un grano. / Alla finestra un latrato”, “Per anni la cucina lasciata così com’era”. Ancora: le tende sporche, la persiana sfondata, e “grate, gronde e greppi” ripetono nei loro “gr” sinistri cigolii. I suoni e gli odori sono disturbanti, le architetture dismesse, il tempo atmosferico alterna pioggia insistente al “caldo di un’estate dei rospi e dei cani”.

In tutta la raccolta si respira la violenza del più forte contro chi non sa difendersi, nella guerra, nel sesso, nella crudeltà verso gli animali, che soffrono quanto le persone, e vengono descritti nella loro storpiata fisicità (un geco mozzato, una zampa spezzata sotto il cancello, le rane scoppiate, un insetto senz’occhi, corpi di mosca caduti). Addirittura un topo – che nella postfazione è assimilato a “una presenza enigmatica, quasi metafisica” – aggirandosi giorno e notte nella casa del poeta, lascia le sue tracce escrementizie in cucina e in bagno, quasi a indicare una negatività persecutoria verso il mondo degli umani. Di questi Canzian rimarca la fragilità morale e fisica (“L’uomo è un ramo / che si spezza facilmente”), in particolare quando si sofferma a osservare le adolescenti: ragazza e ragazzina sono sostantivi ripetuti dodici volte nelle varie poesie, e raccontano di una violenza a cui l’ingenuità giovanile non sa opporsi, se non nella decisione tragica di un rifiuto definitivo: “La ragazzina a lato dei binari / con le calze smagliate e le / unghie scolorite domani / risolverà tutti i problemi / bevendo ammoniaca”.

I corpi straziati con prepotenza rimangono inermi, incapaci di difendersi fisicamente (la scheggia incarnita nella schiena, un buco tra le costole, la pancia scoperchiata, una maglietta strappata), e ancor di più mentalmente, producendo un’indifferenza che si risolve alla fine in estraneità a ciò che accade, alla storia personale e collettiva: “La storia accade / ma non se ne ha memoria”, “Il mondo passa e non la tocca”. In questa situazione di totale ostilità umana, nemmeno Dio può rappresentare un’ancora di salvezza: se interrogato non risponde, chiuso nella sua indifferenza. È un Dio che “ha confessato d’essere / solo un buio, uno sbaglio”; “vendicativo e geloso… scuro come un topo… sinonimo di mai”.

Alessandro Canzian (Pordenone1977) è molto attivo come editore e operatore culturale. Ha fondato la casa editrice Samuele, e ideato il ciclo di incontri letterari “Una Scontrosa Grazia” a Trieste, l’osservatorio poetico on line Laboratori Poesia e la rivista semestrale “Laboratori critici”. Collabora con Pordenonelegge pubblicando le collane “Gialla” e “Gialla Oro”.

ALESSANDRO CANZIAN, IN ABSENTIA – INTERLINEA, NOVARA 2024

Postfazione di Martin Rueff, p. 96

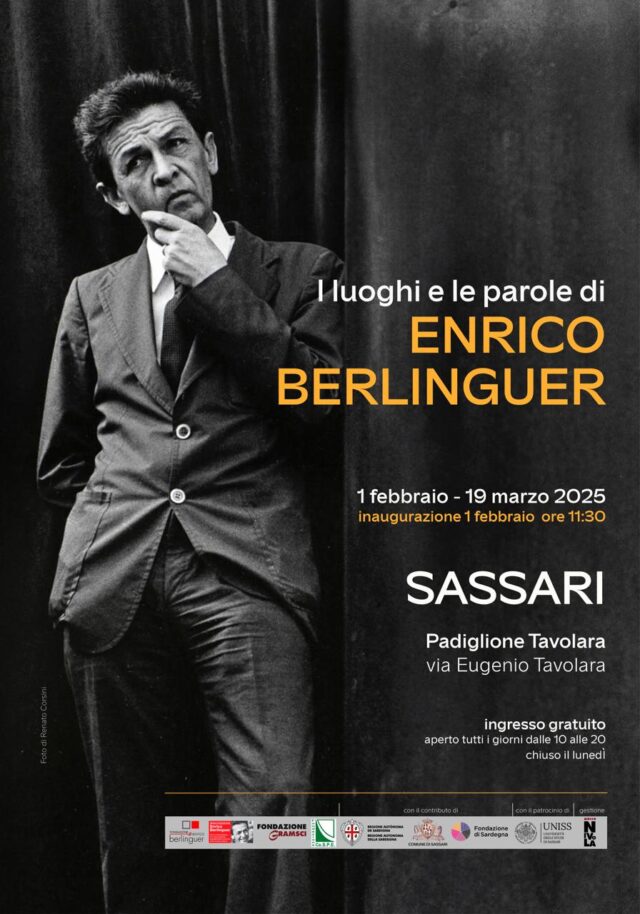

Sassari-Si intitola I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer la mostra che sarà inaugurata al Padiglione dell’artigianato EugenioTavolara di Sassari il 1° febbraio alle 11.30. Organizzata dalla Fondazione Enrico Berlinguer della Sardegna con il Comune di Sassari, il contributo della Regione Sardegna, la collaborazione della Fondazione di Sardegna e il patrocinio dell’Università di Sassari, la mostra sarà visitabile gratuitamente sino al 19 marzo, mentre in seguito sarà trasferita a Cagliari.

Nella ricorrenza del quarantennale dalla morte di Enrico Berlinguer, l’obiettivo della mostra è quello di contribuire a ripensare il lascito politico di un leader di rara caratura morale, radicato nel Paese reale e stimato dai suoi oppositori. Attraverso un racconto storico e iconografico si ricostruisce l’itinerario di Berlinguer con documenti originali, audiovisivi e una selezione di fotografie da reportage.

Il materiale documentale è stato organizzato in cinque sezioni tematiche: gli affetti, il dirigente, la crisi italiana, la dimensione globale, l’attualità e il futuro. Si aggiungono focus specifici: il contributo del Partito Comunista Italiano alle riforme adottate in Italia dal 1968 al 1984, le relazioni internazionali intessute da Berlinguer che sottolineano la dimensione globale della sua leadership, la violenza politica e lo stragismo, drammatica costante di quegli anni, i libri a lui dedicati a evidenziarne il particolare rilievo storico-politico.

La mostra è stata ideata dall’Associazione Enrico Berlinguer di Roma assieme alla Fondazione Gramsci. La sua versione sarda è arricchita con una nuova sezione dedicata al rapporto tra il leader del Pci e la sua terra natia. Attraverso foto e documenti originali, particolarmente significativi, la sezione Berlinguer e la Sardegna illustra tre fasi: l’adesione al Partito comunista a Sassari e le prime esperienze di militanza attiva; il ritorno in Sardegna nel 1957, come vicesegretario regionale; il contributo alla politica sarda come vicesegretario e segretario nazionale.

Considerato il grande riscontro avuto dalla mostra a Roma e a Bologna, dove si è registrata la visita di oltre 100mila persone, gli organizzatori si aspettato altrettanto successo per le due tappe isolane.

La Fondazione Enrico Berlinguer, insieme con la Fondazione Nivola che gestirà la mostra, curerà in modo particolare il rapporto con le scuole affinchè gli studenti e le studentesse, con la visita e con la partecipazione ai laboratori didattici, possano approfondire la conoscenza della storia della seconda metà del Novecento di cui Enrico Berlinguer è stato un protagonista primario.

All’inaugurazione interverranno Salvatore Cherchi e Ugo Sposetti, presidenti rispettivamente della Fondazione Enrico Berlinguer e della Associazione Enrico Berlinguer, soggetti ideatori e realizzatori della mostra. Previsti gli interventi del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, della presidente della Regione, Alessandra Todde, del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, e della presidente dell’Anci, Daniela Falconi. Le conclusioni saranno affidate a Gavino Angius, componente della segreteria nazionale del Partito comunista nel periodo berlingueriano. Alla cerimonia parteciperanno le figlie di Enrico Berlinguer, Bianca e Maria, il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, l’assessorato regionale della cultura, l’assessora comunale alla Cultura, Nicoletta Puggioni, e tanti altri esponenti istituzionali, politici, sociali e culturali del territorio.

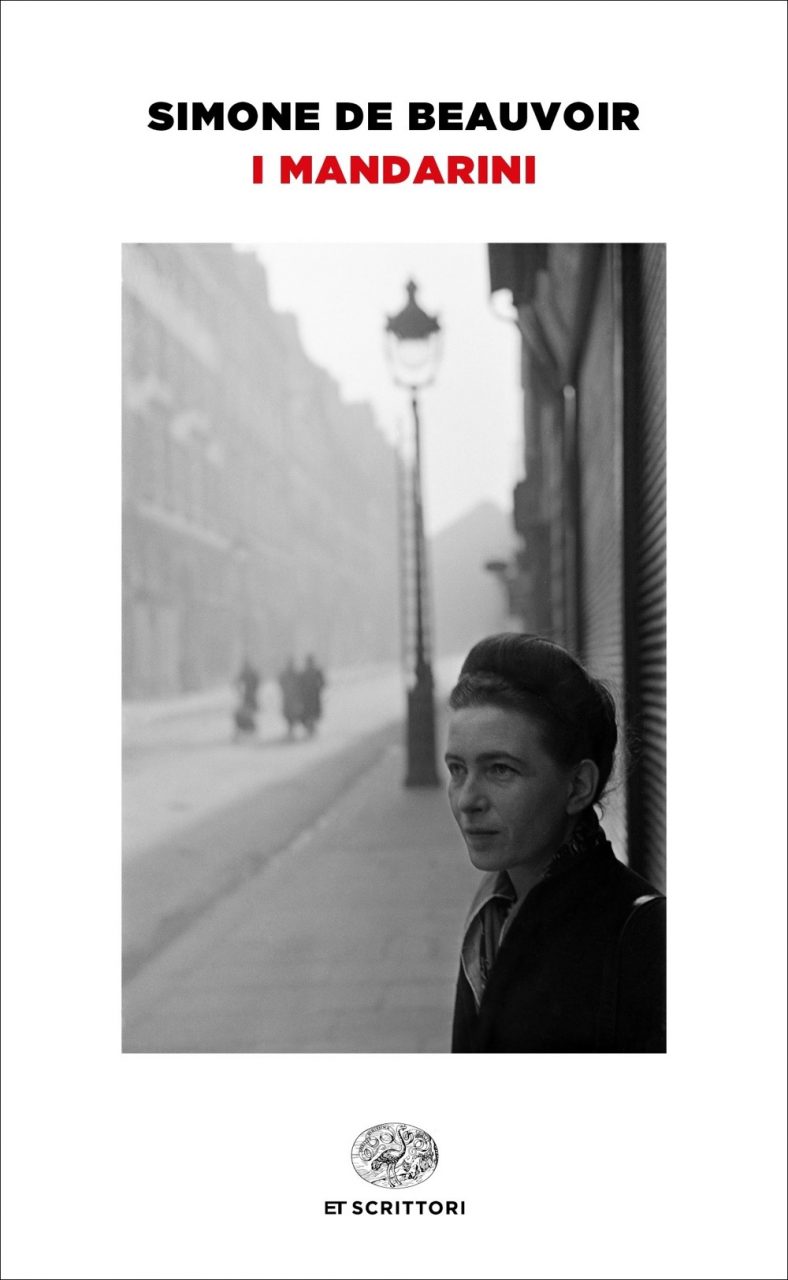

Il libro-– Giulio Einaudi editore–Nel quadro dell’intera produzione di Simone de Beauvoir, I Mandarini, insieme all’autobiografia – Memorie d’una ragazza perbene, L’età forte, La forza delle cose, A conti fatti -, è il romanzo piú significativo ed emblematico. Nessuno meglio di Beauvoir avrebbe potuto raccontare la tumultuosa stagione di questo dopoguerra, in cui gli intellettuali francesi, i Mandarini appunto, erano gli indiscussi protagonisti della vita culturale e politica (basti pensare a Sartre e a Camus). Le vicende di Henri, Nadine, Anne, Dubreuilh, dei giovani «esistenzialisti » e delle ragazze che girano a vuoto, riflettono le lacerazioni di un mondo che non sa trovare il suo equilibrio, sospeso com’è tra speranze, ideali e il duro confronto con la realtà.In appendice Simone de Beauvoir vista da Sartre.Il romanzo di una generazione di intellettuali nella Parigi esistenzialista del secondo dopoguerra.

Breve biografia di Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir (Parigi 1908 – 1986) compí i suoi studi letterari e filosofici alla Sorbona. L’incontro con Sartre, che le sarà compagno per tutta la vita, è del luglio 1929.

Gli anni della guerra e del dopoguerra furono fervidi di battaglie politiche, incontri e esperienze, come l’esordio della rivista «Les Temps Modernes» e l’amicizia con Camus, Leiris, Giacometti, Genet, Vian, Nelson Algren.Di Simone de Beauvoir Einaudi ha pubblicato I mandarini (Prix Goncourt 1954), Memorie di una ragazza perbene, L’età forte, La terza età, La forza delle cose, A conti fatti, Una morte dolcissima, Le belle immagini, Lo spirituale un tempo, Quando tutte le donne del mondo…, Una donna spezzata e La cerimonia degli addii.

Chi è Simone de Beauvoir?-Scrittrice, filosofa, figura chiave del femminismo della seconda ondata: l’intellettuale Simone de Beauvoir è uno dei fiori all’occhiello della cultura francese, per la quale è ormai diventata un’icona.

Infanzia e passione per la scritturaNacque a Parigi nel 1908, da una famiglia cattolica e borghese, che le consentì di avere un’infanzia felice. Si appassionò alla scrittura da piccola, divertendosi a imitare i libri che leggeva, nonché a «editarli», rilegandoli con tanto di copertina. Condivideva questa passione con l’amica Zaza, che morì prematuramente nel 1929, senza realizzare il sogno di scrivere.

ZazaZaza è uno dei personaggi principali di Mémoires d’une jeune fille rangée (Memorie di una ragazza per bene), primo degli scritti autobiografici, in cui Simone de Beauvoir racconta la sua infanzia e la genesi del suo percorso intellettuale. In questo mémoire, Zaza rappresenta la scrittura «uccisa» dalle convenzioni di una famiglia altoborghese, che le aveva impedito di emanciparsi spingendola al matrimonio. A lei fa da contrappunto la personalità indipendente di Simone de Beauvoir, che racconta le sue peregrinazioni notturne, in solitaria, nei bistrot parigini.

Simone De Beauvoir e Jean-Paul Sartre a Roma nel 1963 — Fonte: getty-images

La scrittura come strumento di liberazionePer scelta, Simone de Beauvoir non si sposò mai, e identificò nella scrittura il suo principale strumento di liberazione. In un modo o nell’altro, tutti i suoi scritti sono di ispirazione autobiografica: l’impegno in letteratura significò, per lei, partire sempre dalla sua condizione di donna.

La relazione d’amore e intellettuale con SartrePresto decise che voleva insegnare, così si iscrisse all’università. Nel 1929 passò il concorso dell’Agrégation in filosofia, arrivando seconda: il primo classificato era Jean-Paul Sartre, filosofo dell’esistenzialismo. Lei lo chiamava “Sartre”, lui la soprannominò “il Castoro”, animale industrioso (dall’assonanza del suo cognome con l’inglese beaver): tra i due iniziò una relazione d’amore e un sodalizio intellettuale che durò tutta la vita. Erano una coppia originale, non esclusiva, basata sulle idee di necessità, libertà e trasparenza.

I primi romanzi e la rivista “Tempi moderni”Simone de Beauvoir insegnò fino al 1943, poi, dopo il successo del suo primo romanzo L’invitée (L’invitata), si dedicò solo alla scrittura. Nel 1945 fondò, insieme a Sartre e altri, la rivista Tempi moderni, che si prefiggeva di dare spazio alla letteratura impegnata, e pubblicò Le Sang des autres (Il sangue degli altri). Nel 1947, negli Stati Uniti, incontrò lo scrittore Nelson Algren, di cui si innamorò.

Il secondo sesso: saggio sul femminismoNel 1949 pubblicò Le deuxième sexe (Il secondo sesso), che diventò un saggio cardine del femminismo, anche se Simone de Beauvoir si definì femminista solo a partire dal 1970: «Lo sono diventata soprattutto dopo che il libro [Il secondo sesso] è esistito per altre donne». Si impegnò per la legalizzazione dell’aborto, firmando nel 1971 il Manifesto delle 343.

L’autobiografiaNel 1954 il romanzo Les mandarins (I mandarini) valse a Simone de Beauvoir il premio Goncourt, e nel 1958 pubblicò Mémoires d’une jeune fille rangée, iniziando l’impresa autobiografica che continuò con La force de l’age (nella traduzione italiana L’età forte, 1960), La force des choses (La forza della cose, 1963), Une morte très douce (Una morte dolcissima, 1964), Tout compte fait (A conti fatti, 1972), La Cérémonie des adieux (La cerimonia degli addii, 1981).

Raccolta di raccontiNel 1967 Simone de Beauvoir pubblicò la raccolta di racconti La femme rompue (Una donna spezzata). Nel 1968 lei e Sartre parteciparono attivamente agli eventi del maggio.

Morte di Simone de BeauvoirSimone de Beauvoir continua a scrivere negli ultimi anni di vita nella sua casa di Parigi, fino al 14 aprile del 1986, giorno della sua morte. La scrittrice viene seppellita nel cimitero di Montparnasse, accanto a Jean-Paul Sartre, suo compagno di vita.

Quando Simone de Beauvoir morì, nel 1986, centinaia di donne parteciparono al suo funerale, e la scrittrice Elisabeth Badinter gridò: “Donne, a lei dovete tutto!”.

Le opere di de Beauvoir si dividono tra romanzi, memorie, saggi e scritti filosofici.

RomanziAl centro di tutti i suoi romanzi c’è il tema del rapporto con l’Altro come momento essenziale di presa di coscienza di ogni individuo:

MemoriePer Simone de Beauvoir scrittura e vita non potevano esistere l’una senza l’altra. L’impresa autobiografica accompagna quasi tutte le tappe della sua vita:

Saggi e scritti filosoficiSimone de Beauvoir scrisse alcuni saggi come Faut-il brûler Sade? (Bruciare Sade? 1955) e La vieillesse (La terza età, 1960), ma nessuno di ampiezza e importanza parti a Il secondo sesso.

Successo e criticaQuando il libro uscì alcuni lettori si aspettavano uno scabroso racconto sessuale: furono delusi di fronte alle quasi mille pagine di trattazione sulla condizione della donna. Il primo volume vendette 22.000 copie in una settimana, l’edizione tascabile del 1969 raggiunse le 750.000 e venne tradotto in 33 lingue. Messo all’indice dal Vaticano, fustigato sia da destra che da sinistra, il libro si fonda sull’assunto che «donna non si nasce, si diventa».

L’identità della donna in FranciaFin dal quindicesimo secolo, in Francia, le donne scrittrici iniziarono a scardinare il modello interpretativo dominante in letteratura: quello maschile. Nel 1405, la protofemminista Christine de Pizan, ne Le livre de la Cité des dames, considerava l’identità della donna non come un fatto di natura, ma come il risultato di influenze storiche, sociali e culturali. De Beauvoir compì questa operazione dal punto di vista filosofico, inaugurando la riflessione ontologica dal punto di vista di genere: «traducendo» cioè, per la prima volta, la filosofia nella lingua del femminismo.

Simone De Beauvoir, 1953 — Fonte: getty-images

StrutturaDal punto di vista della struttura, il libro nella prima parte analizza i punti di vista sulla donna adottati dalla biologia, dalla psicanalisi, dal materialismo storico, dalla letteratura. La seconda analizza come si è costituita la realtà femminile, e quali sono le conseguenze su di essa dei punti di vista maschili passati in rassegna in precedenza; quindi descrive il mondo, dal punto di vista delle donne, per come è stato loro proposto.

Come definire la natura della donnaPer definire la natura della donna, la filosofa rifiuta nozioni come «eterno femminino», e sostiene che sia necessario superare il dibattito – per lei conchiuso in sé stesso – su superiorità, inferiorità o uguaglianza tra uomo e donna, per ricominciare la discussione da zero, con altri termini.

Analizzare la condizione femminileA partire dall’assunto che la funzione biologica di femmina non è sufficiente a definire una donna, si chiede allora: che cos’è una donna? Se essere donna non è un mero dato naturale, ma una costruzione culturale, la condizione femminile va analizzata: quali circostanze limitano la libertà di una donna e può essa oltrepassarle? Se la risposta è sì, quali strade si aprono perché una donna si realizzi?

I riferimenti filosoficiPer rispondere a queste domande, i principali riferimenti filosofici che utilizza sono evidentemente l’esistenzialismo, e poi Hegel, Lacan e Lévi-Strauss.

Raggiungere l’indipendenzaSecondo De Beauvoir, per sottrarsi alla sua condizione di inferiorità imposta, una donna deve perseguire la propria emancipazione, tramite il raggiungimento dell’indipendenza economica e culturale.

Romanzi: il tema di fondo è sempre il rapporto con l’Altro

Memorie: Raccontano le tappe della sua emancipazione e il suo percorso intellettuale, prima da sola poi insieme a Sartre

Saggi e scritti filosofici:

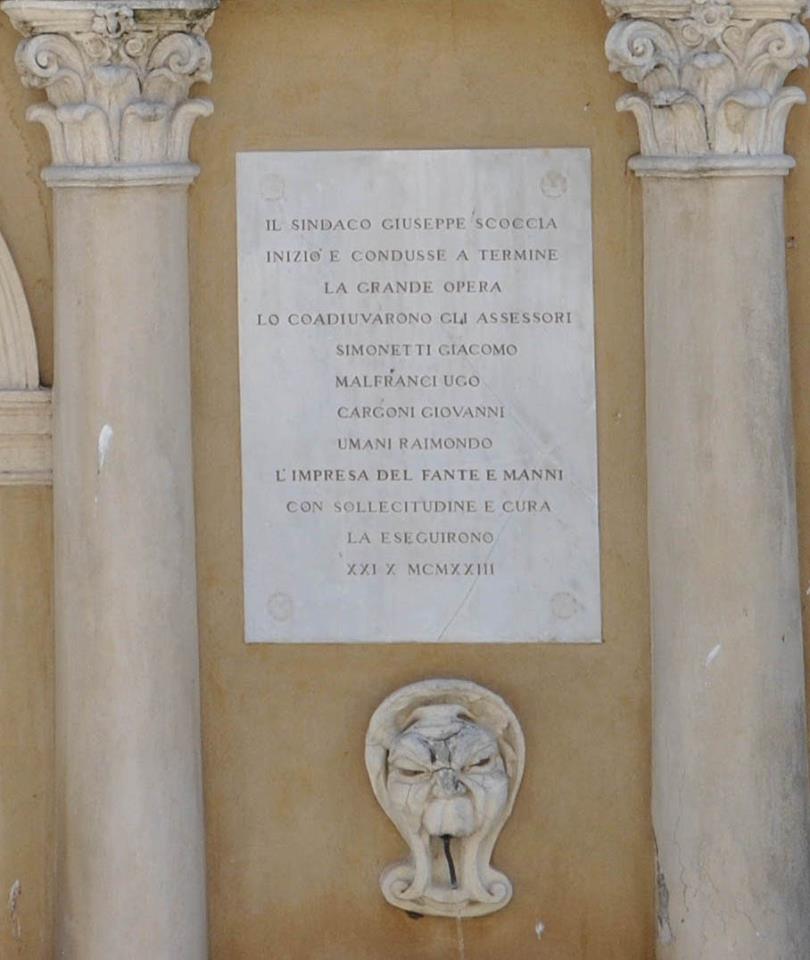

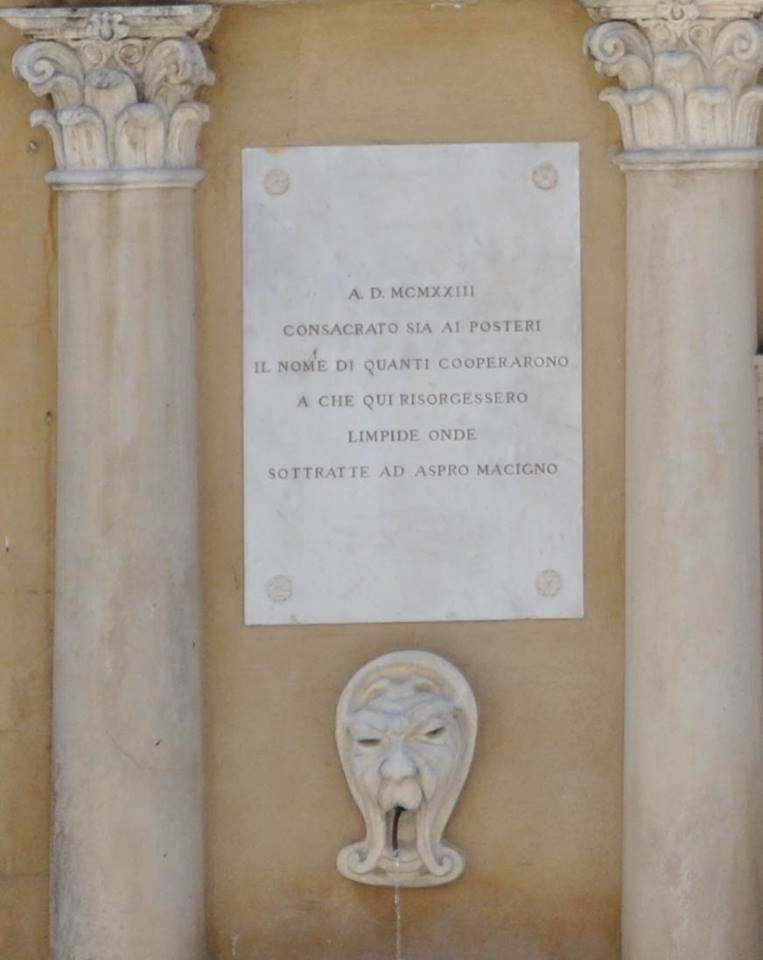

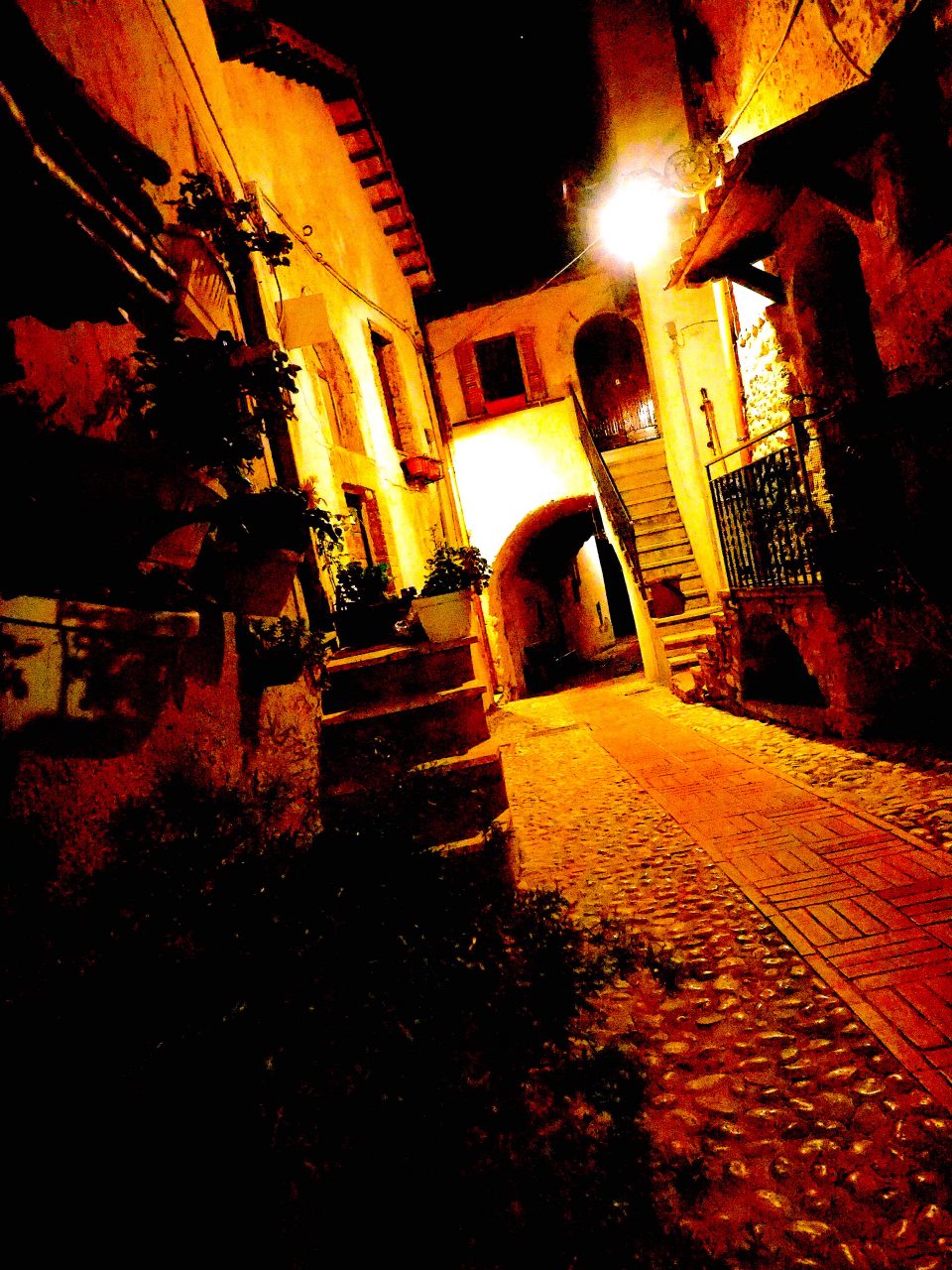

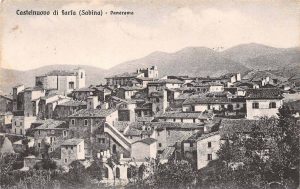

Franco Leggeri Fotoreportage- Brani e foto da Murales Castelnuovesi -I tetti di Castelnuovo di Farfa, il mio Dedalo.Scoprire, o riscoprire Castelnuovo, cercando di aver gli occhi disincantati, mi permette comunque di vederne l’anima del mio Dedalo la più popolare, la più vissuta dalla gente comune. Scopro e riscopro, nuovo punto di vista, dopo tanti anni i vicoli del mio “Borgo Dedalo”, dove ho trascorso l’infanzia e la mia giovinezza che, nell’età dell’incoscienza, appare eterna. Se da adulti, in modo crudo, ci rendiamo conto che la vita passa in fretta, ci consola il pensiero che l’eterno rimane non nella materia, ma nelle vibrazioni, nelle sensazioni che aleggiano intorno a noi e che percepiamo secondo la nostra sensibilità e i nostri stati d’animo. Ora, osservando i tetti, vale la pena ricordare e raccontare e magari riflettere su queste nuove sensazioni che danno i tetti di Castelnuovo. Quante cose sono cambiate in queste vie , tante persone ,attori nella mia fanciullezza, non esistono più, altre sono invecchiate e altre ancora sono lontano altrove a cercare una vita diversa . E’ strano cercare dai tetti, di aprirli, e vedere, nei ricordi, le persone che abitavano la casa, scoprire l’atmosfera, rivivere gli stati d’animo con occhi diversi, con esperienza ,“lunga esperienza della vita”, reinventare ed animare anche i più piccoli dettagli del quotidiano la vita semplice e minimalista di una volta.

Vedo le vie di Dedalo là dove diventano più ripide, più stette , gli incroci e giù per i vicoli e scalette e ancora piccoli cortili e scale buie, soprattutto d’inverno. Nel mio paese, nel mio Dedalo ora sono cambiate molte, moltissime cose forse troppe .Sono cambiate le persone, le case, anche le storie non sono più le stesse. Ma il “Borgo Dedalo” , il mio Castelnuovo , quello carico di storie scritte su di epigrafi marmoree “inchiodate” nella mia anima. Queste storie, immutabili e solide, che parlano e raccontano alla mia memoria, come una canzone poetica infinita ,di un Castelnuovo tramontato per sempre. Il mio paese, Castelnuovo, il mio Dedalo è un posto così sconosciuto alla “nuova gente” che ora lo abita e lo “consuma” e che ne distrugge il verde e la sua storia. La “nuova gente” che non ha

l’abitudine di menzionarne il nome del mio Dedalo. La “nuova gente” non può ricordare la musica , dolci suoni, che uscivano da ogni porta , non può godere il trionfo delle emozioni e la purezza dei sogni che nascondono i cuori carichi di emozioni che creano le case del “mio paese” .

…………………………………………..

Se Castelnuovo si legge come uno spartito musicale ……

……….ed è così che da quelle porte sarebbe uscito il suono di un pianoforte o un di violino o di un’arpa o di una batteria, in un trionfo di suoni, braccia aperte e cuori vibranti, e palpitante di emozioni.

Questo è il mio sogno più puro.

Un sogno che tengo ancora nascosto da qualche parte dentro di me, ma al quale ho smesso di credere.

A Castelnuovo è amministrato il razzismo ed è ancora in uso , forte consumo, il filo spinato che traccia il confino e i confini per gli esclusi.

Le vibrazioni dell’anima sono respinte da un muro di odio.

“ipocrisia, incapacità, odio e degrado morale.”

È questo l’inno, la lugubre nenia , che cantano e suonano gli assassini della Libertà.

La mia musica, quella che scrive la mia penna,

La musica che scrivo sul foglio bianco è in cerca dei tasti bianchi e neri.

Si ferma ad ascoltarmi e mi accarezza i capelli.

Castelnuovo non regge l’odio e l’astio.

Castelnuovo che naviga nel cielo e vola, lo prego, aggrappato alla mia fantasia.

Castelnuovo le prime note,

i primi palpiti di cuore, i tanti circoli viziosi ,

sì, questi sono i pensieri per un’opera incompiuta.

I ricordi dei volti rigati

con lacrime di dolore .

Castelnuovo non piangeva, ma non era triste, aveva capito.

Castelnuovo ,il suo volto rigato dalla commozione…………………..

………………………………………..

Brani tratti dal libro di Franco Leggeri-Castelnuovo, la riva Sinistra del Farfa

NOTA-la foto di Castelnuovo è del 1920, forse anche prima. Il Campanile , come si può vedere, ancora non è stato restaurato. I lavori di restauro, forma attuale, furono eseguiti nel 1935. Da questa foto mancano tante nuove costruzioni e sopraelevazioni..