Poesia di Refaat Alareer-Poeta palestinese , morto nella Striscia di Gaza-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Poesia di Refaat Alareer-Poeta palestinese , morto nella Striscia di Gaza-

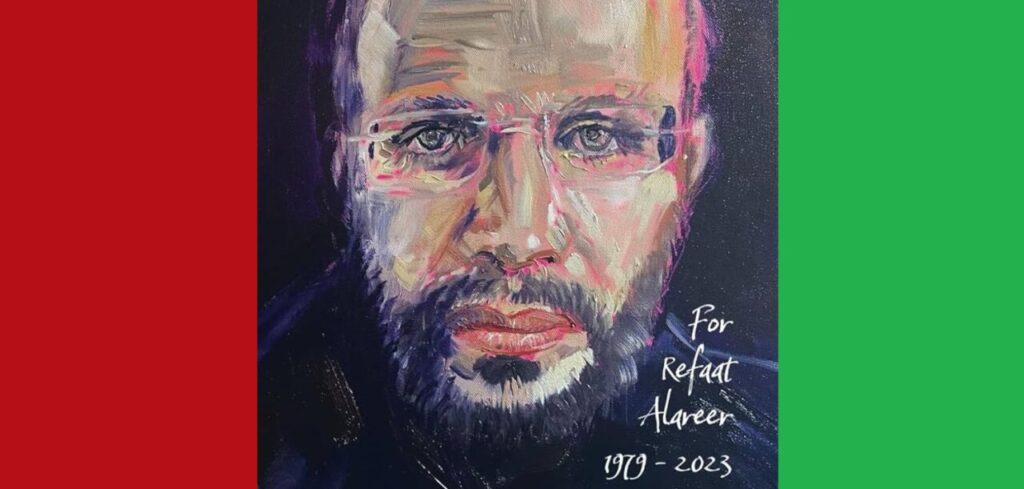

Refaat Alareer (1979 – 2023) era un poeta, scrittore e professore universitario di letteratura comparata presso la Islamic University di Striscia Gaza. Attivista, cofondatore del progetto We Are Not Numbers, nato per raccontare storie di quotidianità con la collaborazione di autori affermati e giovani scrittori di Gaza. La poesia che qui pubblichiamo è stata scritta in inglese il 1° novembre 2023. L’intellettuale gazawi, appassionato di Shakespeare, è stato ucciso nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2023, insieme ad altri 7 membri della sua famiglia, durante un raid israeliano che ha colpito la sua casa.

Se dovessi morire

L’ultima poesia di Alareer, Se dovessi morire (titolo originale: If I must die), ha conosciuto ampia diffusione dopo la sua morte ed è stata tradotta in più di 40 lingue.

SE DOVESSI MORIRE

(Refaat Alareer)

Se io dovessi morire

tu devi vivere

per raccontare la mia storia

per vendere tutte le mie cose

comprare un po’ di stoffa

e qualche filo,

per farne un aquilone

(magari bianco con una lunga coda)

in modo che un bambino,

da qualche parte a Gaza

fissando negli occhi il cielo

nell’attesa che suo padre

morto all’improvviso, senza dire addio

a nessuno

né al suo corpo

né a se stesso

veda l’aquilone, il mio

aquilone che hai fatto tu,

volare là in alto

e pensi per un attimo

che ci sia un angelo lì

a riportare amore.

Se dovessi morire

che porti allora una speranza

che la mia fine sia un racconto!

IO SONO TE

Due passi: uno, due.

Guardati allo specchio:

l’orrore, l’orrore!

Il calcio del tuo M-16 sullo zigomo

la macchia gialla che ha lasciato

la cicatrice a forma di proiettile che si espande

come una svastica,

che serpeggia sul mio viso,

il dolore che scorre

dai miei occhi che gocciola

dalle mie narici che perforano

le mie orecchie che si allagano.

Come è successo a te

80 anni fa

o giù di lì.

Sono solo te.

Sono il tuo passato che ti tormenta

il tuo presente e il tuo futuro.

Mi sforzo come hai fatto tu.

Combatto come hai fatto tu. Resisto come hai resistito tu

e per un momento,

prenderei la tua tenacia

come modello,

non stavi tenendo

la canna della pistola

tra i miei occhi sanguinanti?

Uno. Due.

La stessa pistola

lo stesso proiettile

che ha ucciso tua madre

e ucciso tuo padre

viene usato,

contro di me,

da te.

Segna questo proiettile e segnalo nella tua pistola.

Se lo annusi, ha il tuo e il mio sangue.

Ha il mio presente e il tuo passato.

Ha il mio presente.

Ha il tuo futuro.

Ecco perché siamo gemelli,

stesso percorso di vita

stessa arma

stessa sofferenza

stesse espressioni facciali disegnate

sul volto dell’assassino,

tutto uguale

tranne che nel tuo caso

la vittima si è evoluta, all’indietro,

in un carnefice.

Te lo dico.

Io sono te.

Tranne che non sono il te di adesso.

Non ti odio.

Voglio aiutarti a smettere di odiarmi

e uccidermi.

Te lo dico:

il rumore della tua mitragliatrice

ti rende sordo

l’odore della polvere da sparo

con quello del mio sangue.

Le scintille sfigurano

le mie espressioni facciali.

Smetteresti di sparare?

Per un momento?

Lo faresti?

Tutto quello che devi fare

è chiudere gli occhi

(vedere questi giorni

acceca i nostri cuori.)

Chiudi gli occhi, forte

così puoi vedere

con l’occhio della mente.

Poi guardati allo specchio.

Uno. Due.

Io sono te.

Io sono il tuo passato.

E uccidendomi,

tu uccidi te stesso.

(inglese)

«If I must die,

you must live

to tell my story,

to sell my things

to buy a piece of cloth

and some strings,

(make it white with a long tail)

so that a child, somewhere in Gaza

while looking heaven in the eye

awaiting his dad who left in a blaze—

and bid no one farewell

not even to his flesh

not even to himself—

sees the kite, my kite you made, flying up above

and thinks for a moment an angel is there

bringing back love

If I must die

let it bring hope

let it be a tale»

<<Io sono te. Io sono il tuo passato. E uccidendomi, tu uccidi te stesso.>>

*Versi di Refaat Alareer (Shuja’iyya, 1979 – Gaza, 2023) che equiparano lo sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti all’eccidio di civili compiuto attualmente dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza.

Il palestinese Alareer, poeta e docente di letteratura inglese all’Università Islamica di Gaza che documentava tramite i social media le sofferenze del suo popolo nel corso del conflitto arabo-israeliano, morì con due fratelli e tre figli il 6 dicembre 2023 in seguito ad un attacco aereo israeliano che distrusse il palazzo in cui abitava. Secondo diverse organizzazioni umanitarie, il bombardamento sarebbe stato mirato ad eliminare l’accademico, già destinatario di continue minacce online, sacrificando le vite dei condomini dell’intero edificio.

Sul magazine ‘La fionda’, così racconta la vicenda umana dello scomodo testimone lo storico Antonio Bocchinfuso: “Refaat Alareer aveva quarantaquattro anni, insegnava alla Islamic University of Gaza ed era un letterato, un poeta. Il 6 dicembre 2023 rimane ucciso in un bombardamento dell’esercito israeliano, in casa sua. Sembrerebbe che l’obiettivo dell’attacco fosse proprio il ‘pericoloso’ intellettuale, il cui edificio sarebbe stato colpito ‘chirurgicamente’. Come poi spesso accade in questi casi, grazie alla precisione delle nostre ‘bombe intelligenti’, per colpire lui è stato demolito tutto il palazzo. Un condominio intero ridotto in macerie perché bisognava uccidere un poeta. L’obiettivo è annientare l’arte e la cultura, costi quel che costi.”

Poche settimane prima della sua scomparsa, aveva pubblicato sul social X la poesia ‘Se dovessi morire’, composta il primo novembre 2023.

La lirica contiene l’invito a proseguire il suo racconto, preziosa eredità morale raccolta dalla sua allieva Amna Shabana, che scrive: “È il marzo del 2024. L’intera università che tanto amava è ormai in macerie. Il dottor Refaat è stato assassinato. L’unica via è la morte continua. Ma finalmente ho capito qualcosa sulle lezioni di Refaat e sul potere che avevano le sue parole: lo hanno tenuto in vita. Nessuno potrà mai privarmi della sua ispirazione. Finché respirerò, racconterò le sue storie e le infinite storie della mia città, occupata e messa a tacere, alla luce dei suoi racconti.”

☞il blog di Refaat Alareer

☟ https://thisisgaza.wordpress.com/

☞il profilo X di Refaat Alareer

☟

https://x.com/ThisIsGaZa

☞il progetto fondato da Alareer, ‘We are not numbers’, gestito da giovani scrittori palestinesi

☟

https://wearenotnumbers.org

#Poesia #Poeti #RefaatAlareer #GuerraAraboIsraeliana #Israele #Palestina #Gaza

Il poeta e l’ulivo. In memoria di Refaat Alareer Articolo di Antonio Bocchinfuso(articolo ripreso da lafionda.org)

Ma padre qui c’era un popolo piantato nella terra

E la terra non può darla Dio, ma la fame e l’amore di averla [1]

Uccidere un poeta è un crimine tremendo. Chi uccide un poeta non uccide solo un uomo, ma anche la Musa che quell’uomo si portava dentro e che poteva parlare solo per bocca sua. Si tratta in qualche modo di un duplice omicidio. Come in ogni guerra, anche a Gaza vengono uccisi artisti e poeti in quanto tali. Soprattutto a Gaza. Refaat Alareer era uno di questi. Aveva quarantaquattro anni, insegnava alla Islamic University of Gaza ed era un letterato, un poeta[2]. Il 6 dicembre 2023 Alareer rimane ucciso in un bombardamento dell’esercito israeliano, in casa sua. Sembrerebbe che l’obiettivo dell’attacco fosse proprio il pericoloso intellettuale, il cui edificio sarebbe stato colpito “chirurgicamente”[3]. Come poi spesso accade in questi casi, grazie alla precisione delle nostre “bombe intelligenti”, per colpire lui è stato demolito tutto il palazzo. Un condominio intero ridotto in macerie perché bisognava uccidere un poeta. L’obiettivo è annientare l’arte e la cultura costi quel che costi, il genocidio del popolo palestinese richiede questo e molto altro.

Tra migliaia di foto e reportage strazianti provenienti da Gaza il video della demolizione della Islamic University è passato relativamente in sordina[4]. Io invece credo che non lo dimenticherò mai. Quella che poteva essere una delle poche, importanti alternative alla radicalizzazione disperata per i giovani gazawi, un preziosissimo presidio di dialogo ed umanità polverizzato in pochi secondi. Quella stessa università in cui Alareer studiava Shakespeare con i suoi studenti palestinesi, mostrando come fosse più naturale per loro empatizzare, ancor più che con il moro Otello, con l’ebreo usuraio Shylock, proprio in quanto emarginato ed odiato da una società ghettizzante[5]. Probabilmente Refaat avrebbe pubblicato questi studi e molto altro se il governo israeliano non avesse deciso che l’Università, la letteratura e la poesia costituiscono una minaccia per uno degli eserciti meglio armati al mondo. Una minaccia da combattere con tonnellate e tonnellate di esplosivo. Qualche settimana prima di essere ucciso, mentre Gaza precipitava verso l’inferno Refaat ripubblicava sul suo profilo Twitter una poesia che dopo la sua morte è stata letta in tutto il mondo. Gli ultimi versi mi hanno spinto a scrivere queste righe: If I must die, let it be a tale[6].

Ebbene, dubito che io, comodamente seduto in camera mia a Roma, possa avere qualche storia interessante da raccontarvi a proposito di una faccenda così importante e drammatica. Tuttavia non potrei accettare che l’ultimo desiderio di un uomo, morto da poeta e quindi da partigiano, restasse incompiuto. Vorrei dunque riportare poche frasi tratte da una delle storie più belle e struggenti che abbia mai letto, Ogni mattina a Jenin, di Susan Abulhawa. Il brano racconta la raccolta delle olive nel piccolo villaggio palestinese di ‘Aid Hod, pochi anni prima della Nakba.

“In un tempo lontano, prima che la storia marciasse per le colline e annientasse presente e futuro, prima che il vento afferrasse la terra per un angolo e le scrollasse via nome e identità, un paesino a est di Haifa viveva tranquillo di fichi e olive, di frontiere aperte e di sole. […] Quel giorno si pregava all’aperto e con particolare riverenza perché iniziava la raccolta delle olive. Per un’occasione tanto importante, era meglio salire sulle colline rocciose con la coscienza purificata. […] I colpi dei bastoni dei contadini contro i rami, il fruscio delle foglie, il tonfo dei frutti che cadevano sulle tele incerate e sulle coperte stese sotto gli alberi. Mentre gli uomini faticavano, le donne cantavano ballate dei tempi andati, i bambini giocavano e venivano ripresi dalle madri quando intralciavano il lavoro.”[7]

L’ulivo, che pianta meravigliosa. Alcuni ulivi, se curati con sapienza, possono vivere millenni. E quando una pianta è vecchia il suo corpo si separa da sé stesso, si divide e nascono quindi due alberi, poi quattro e poi otto, ma che sono in realtà uno. Poco fuori Gerusalemme, nell’orto del Getsemani dove secondo i Vangeli sarebbe iniziata la passione di Cristo, otto ulivi risalenti al XII secolo fruttano tutt’oggi. Queste otto piante presentano un profilo genetico del tutto simile, tanto da far pensare che in origine fossero un unico albero. Lui sì che ne avrebbe di storie da raccontare. Affinché un ulivo possa vivere così tanto servono però uomini e donne che per secoli e secoli lo sappiano amare ininterrottamente, e che insegnino ai loro figli come amarlo. È ciò che accade da millenni sulle coste del Mediterraneo. Questo amore forgia da tempo immemore la cultura palestinese, di cui l’ulivo è il simbolo. Torniamo per un momento alle parole di Vecchioni in esergo: “Ma padre qui c’era un popolo piantato nella terra”. Sì, perché se molti palestinesi oggi vivono dei frutti di un ulivo è perché questo è stato piantato e curato dai loro avi, perché il loro sudore ha innaffiato d’amore il suolo nel quale si sono fortificate le radici. Questo i palestinesi lo sanno bene. Nel villaggio di ‘Ain Hod ringraziare Dio significava venerare l’eterna ciclicità del raccolto, la natura tutta si univa festante al coro della preghiera. Per noi, ormai abituati a frequentare gli anonimi ed impersonali nonluoghi del transito veloce e del consumo, è sempre più difficile comprendere questo radicamento nella terra. Tra centri commerciali, aeroporti e McDonald’s, spazi a-storici ed interscambiabili perché uguali ovunque, pensati per un utilizzo strumentale e passeggero, fatichiamo a comprendere il rapporto ecologico e spirituale tra la terra, i suoi frutti e chi vive della cura di questi. Io credo che questo scarto antropologico, questa differenza nel modo di rapportarsi alla terra sia fondamentale per la comprensione del conflitto in Palestina. Refaat Alareer aveva ben presente una tale distanza. O’Live Tree è il racconto di un ulivo che sa perfettamente che chi ora calpesta le sue radici con stivali pesanti, chi batte le sue fronde con bastoni di metallo non può che essere uno straniero, un usurpatore: But you belong not here/ You do not even know/ How to touch me/ How to gently sqeeze me/ How to hug me/ How to wipe off the dust[8]. E l’umiliazione che l’ulivo pazientemente sopporta è la sofferenza di tutto il popolo palestinese. Ecco l’identificazione, il radicamento: The humiliation, I do not care/ But take me not/ Steal me not/ Even if I burn/ Here I belong[9].

E cosa fa il colonialismo israeliano davanti ad simile legame? Come ci comportiamo con quegli ulivi secolari noi, che abbiamo visto nell’agricoltura intensiva e nello sfruttamento più estremo del mondo l’unica ragione del nostro sviluppo? Li sradichiamo. Sì, perché la pulizia etnica della Palestina prevede di estirpare quelle radici così profonde. Nei territori occupati, tra le mille preoccupazioni della popolazione palestinese c’è anche quella di difendere gli ulivi dalle irruzioni dei coloni e dai bulldozer dell’esercito israeliano. Non dobbiamo limitarci a vedere in queste brutalità semplicemente la distruzione delle risorse palestinesi e la lotta per il controllo del territorio. Estirpare gli ulivi significa cancellare la storia e la memoria di cui sono testimoni. Ricordate la nostra indignazione quando Daesh distrusse i templi di Bel e Baalshamin a Palmira, in Siria? Gli ulivi palestinesi sono monumenti viventi che ci raccontano di generazioni e generazioni di uomini vissuti sul suolo più venerato di tutti i tempi, che ancora nutrono i suoi abitanti. Distruggerli è un crimine contro la storia, contro l’universale senso del Sacro, il danno prodotto non ha prezzo. Simone Weil vedeva proprio nello sradicamento la malattia corrosiva dell’Occidente. Si tratta di un processo iniziato sostanzialmente con la modernità, e consiste secondo la filosofa francese nella perdita di un rapporto pieno con la propria storia ed il proprio passato, nella perdita della propria radice. “L’Europa è stata sradicata spiritualmente, separata da quell’antichità nella quale tutti gli elementi della nostra civilizzazione hanno la loro origine; e a partire dal XVI secolo è a sua volta andata a sradicare gli altri continenti”[10]. Dice poi Weil, sempre a proposito dello sradicamento coloniale: “Quando un conquistatore rimane straniero nel territorio conquistato, lo sradicamento è una malattia quasi mortale per la popolazione conquistata”[11]. Nonostante il riferimento biblico al regno d’Israele, i coloni sionisti rimangono coloni, ed il colono è sempre l’opposto del locale. Con ciò non voglio sminuire il legame spirituale che un ebreo, così come un cristiano, un musulmano o chiunque altro, può avere con la Terra Santa. Quello che voglio semplicemente dire è che il sionismo era e resta un progetto coloniale, e questo è peraltro un fatto abbastanza pacifico per i coloni stessi. Gli sforzi degli archeologi israeliani di dimostrare l’autoctonia israeliana in Palestina, riferendosi ad un passato reale o mitico, non possono modificare una semplice realtà di fatto: quando consolidano i loro possedimenti nei territori palestinesi, i coloni si comportano da coloni, ossia da stranieri, da stranieri che distruggono. Il colonialismo è l’opposto del radicamento, dell’appartenenza profonda ad un luogo. E devono in qualche modo essersene accorti anche, soprattutto le migliaia e miglia di ulivi sradicati dal 1967. La terra non può darla Dio, ma la fame e l’amore di averla.

In Palestina la raccolta delle olive è diventata una forma di resistenza. È usanza qui da noi sminuire ogni condanna del genocidio palestinese precisando, con una certa pedanteria, che bisogna prima prendere le distanze dagli aspetti ingiustificabili della resistenza armata palestinese come il terrorismo. Io non entrerò nella questione, mi limito a dire che finché parte delle mie tasse verrà usata per bombardare, affamare, deportare e sterminare un popolo inerme sarebbe un’offesa alla mia dignità impartire lezioni di dirittumanismo a chi ogni giorno è ucciso dalla nostra accondiscendenza. Eppure, per la gioia (o l’imbarazzo) dei moralisti nostrani, in Palestina la resistenza nonviolenta esiste. Un giorno, spero, gli abitanti dei villaggi palestinesi che ogni anno rischiano la vita per la raccolta, sfidando la violenza dei coloni e dell’IDF, saranno ricordati insieme a Gandhi e Martin Luther King[12]. Donne e uomini coraggiosi che lanciano un messaggio potentissimo: Tutto quello che vi chiediamo è di poter amare queste piante e questa terra, come abbiamo sempre fatto. Un giorno, spero, la Storia saprà leggere questo messaggio sepolto dalla nostra indifferenza. Un giorno ci si ricorderà di quanto è ridicolo, nella sua cieca brutalità, chi si oppone con la forza ad una richiesta simile.

Negli ultimi mesi, lo sterminio fisico della popolazione di Gaza ha monopolizzato l’attenzione di chiunque nel mondo abbia un briciolo di coscienza. Tra questi, quelli che in Occidente contano qualcosa sono pochissimi. Abbiamo scoperto che il potere è un anestetico ben più forte del previsto, ed è capace di disumanizzare chi lo esercita ad un punto che io, che pure credevo di essere un cinico, non ritenevo possibile. Eppure la gente comune, quella che non comanda, è rimasta sconcertata dalle foto dei bombardamenti e dei bambini che muoiono di fame a Gaza, mentre a poche centinaia di metri l’esercito israeliano blocca l’arrivo di aiuti umanitari. Non c’è più alcun dubbio sul fatto che in Palestina stia avvenendo un genocidio, e le stramberie sul “diritto a difendersi” di Israele sono solo appannaggio di un’egemonia incancrenita e putrescente nei media e nella politica occidentale, a cui non crede più nessuno. Eppure ho voluto raccontarvi la storia di Refaat Alareer e del suo ulivo perché credo che al di là dell’evidenza del torto abbiamo ancora molto da riflettere sulle cause profonde di questa mattanza umana e culturale. Quando questo orribile capitolo della nostra storia si sarà chiuso, se vorremo ristabilire rapporti equilibrati con il mondo e con noi stessi dovremo riflettere su cosa ci ha portato a sradicare quegli alberi, e su che fine abbiano fatto le nostre radici. Abbiamo ancora molto da imparare dagli ulivi, che da tempi antichissimi ci raccontano di incontri nel nostro Mediterraneo, testimoni di cura e di pace. Ho voluto parlarvi di Refaat e del suo ulivo perché non voglio rassegnarmi all’idea che una volgare pallottola possa uccidere la poesia. Mahmoud Darwish accolse serenamente la sua ora. Ormai vecchio, consegnò alla Fine la sua “parte d’argilla”[13]. E dopo una vita passata a sbeffeggiare il potere, il grande poeta palestinese si prese gioco anche della visitatrice più temibile: O morte, ti hanno sconfitta tutte le arti/ E allora fa’ di noi, fa’ di te ciò che vuoi. Non può essere tanto facile uccidere una Musa. Come tutto ciò che è divino, anche la Dea dell’arte e della poesia può rivivere nei cuori che sanno cercarla. Per questo da sempre i tiranni hanno tanta paura dei poeti.

Voglio crederlo, lo credo.

[1] R. Vecchioni, Shalom

[2] Refaat Alareer insegava letteratura e scrittura creativa alla IUG. Si occupava principalmente di letteratura inglese, in particolare Shakespeare e Donne. Il suo blog, dove pubblicava poesie e brevi riflessioni (https://thisisgaza.wordpress.com/), il suo profilo Twitter (https://twitter.com/itranslate123) ed il suo attivismo lo hanno reso molto popolare a Gaza. È inoltre co-fondatore del progetto We are not numbers (https://wearenotnumbers.org/), che racconta la vita sotto l’occupazione israeliana attraverso le voci di giovani scrittori e scrittrici palestinesi

[3] Euro-Med Human Rights Monitor, Israeli strike on Refaat al-Aleer Apparently Deliberate https://euromedmonitor.org/en/article/6014

[4] Al Jazeera English, Gaza University destroyed: Israel accused of targeting education centers

[5] R. Alareer, Poems of Mass Destruction at Gaza University, in R. Alareer et. Al. (a cura di), Gaza Unsilenced, Charlottesville 2015

[6] R. Alareer, If I must die. “Se devo morire, che sia una storia”

[7] S. Abulhawa, Ogni mattina a Jenin, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 15-16

[8] R. Alareer, O’Live Tree. “Ma tu non sei di qui/ Tu non sai nemmeno/ Come toccarmi/ Come spremermi dolcemente/ Come abbracciarmi/ Come pulirmi dalla polvere”

https://thisisgaza.wordpress.com/category/my-poetry/

[9] “Dell’umiliazione, non mi importa/ Ma non portarmi via/ Non rubarmi/ Anche dovessi bruciare/ Il mio posto è qui”.

[10] S. Weil, Lettre à un religieux, Gallimard, Paris 1951, p. 32

[11] S. Weil, La prima radice, SE, Milano 2013, p. 49

[12] Sulla resistenza nonviolenta degli agricoltori palestinesi, si veda per esempio Rete Italiana ISM, Raccolta delle olive con International Solidarity Movement

[13] M. Darwish, Murale

da qui

Ucciso in un attacco il poeta palestinese Refaat Alareer

“Se dovessi morire…

che questo porti speranza, che questo sia un racconto”. Inizia e finisce così la lirica postata dal poeta palestinese Refaat Alareer su X, e divenuta virale, pochi giorni dopo l’inizio dell’offensiva di terra israeliana a Gazai. Ora Alareer è morto sotto le bombe di Israele, hanno annunciato i familiari, e di lui rimangono pagine, ricordi e polemiche.

Come quella scatenata da una sua intervista alla Bbc quando aveva definito l’assalto di Hamas nel sud di Israele “legittimo e morale” paragonando il massacro del 7 ottobre alla rivolta del ghetto di Varsavia. O come quando aveva affermato che “tutte le accuse di stupro e violenza sessuale (da parte dei miliziani, ndr) sono bugie. Israele le usa come cortine fumogene per giustificare il genocidio di Gaza”.

Della gente di Gaza il poeta, che insegnava letteratura inglese all’Università islamica ed era considerato uno dei leader della generazione dei nuovi autori della Striscia, cercava di raccontare la vita. E’ stato uno dei cofondatori del progetto ‘We are not number’, che mette insieme autori di Gaza a mentori all’estero che li aiutano a scrivere storie in inglese sulle loro esperienze. Aveva curato il volume ‘Gaza writes back’, cronache della vita a Gaza di giovani scrittori palestinesi, e pubblicato ‘Gaza unsilenced’. “Il mio cuore è spezzato, il mio amico e collega Refaat Alareer è stato ucciso con la sua famiglia”, ha scritto su Facebook il poeta di Gaza Mosab Abu Toha. “L’assassinio di Refaat è tragico, doloroso e oltraggioso. È una perdita enorme”, ha postato su X il suo amico Ahmed Alnaouq, giornalista palestinese basato a Londra, e anche il sito americano Literary Hub gli ha reso omaggio. Aveva scelto di restare a casa sua, nel nord di Gaza, nonostante i massicci bombardamenti israeliani e nonostante gli avvertimenti di parenti e amici. “Sono solo un accademico, un civile, a casa. Non me ne vado”, aveva detto a un suo amico, Mohamed Al Arair, insegnante di storia a Shejaiya, a est di Gaza City, che l’ha raccontato all’Afp. “Refaat aveva solo una penna”, dicono familiari e amici di questo intellettuale appassionato di Shakespeare. Che sui social il 4 dicembre scriveva: “Siamo avvolti in spessi strati di polvere da sparo e cemento”. Poche, scarne parole, per descrivere senza retorica l’inferno di Gaza. Le ultime.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA