Silvia Ballestra- La Sibilla-Vita di Joyce Lussu-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Silvia Ballestra- La Sibilla-Vita di Joyce Lussu

«Come al solito», rispose la Sibilla, «ho cominciato pescando nella mia memoria. La memoria dei nonni è importante per i bambini, dà loro la dimensione della fluidità del tempo, del continuo scontro-incontro tra passato e futuro. Il passato è l’assuefazione a modelli costruiti in precedenza, il futuro la trasgressione critica per migliorarli e superarli».

Joyce Lussu, Il libro delle streghe

Introduzione

Da un finestrino appannato di un piccolo treno regionale marchigiano che una sera d’inverno da Porto San Giorgio mi porta a casa, una manciata di chilometri più giù, guardo il cielo notturno. La linea adriatica corre lungo il mare aperto, ora calmo, bellissimo, anche se in quel periodo lo spettacolo è sopra, nello spazio profondo. Sono i mesi della grande stella che passa a chiudere un secolo denso e complicato. A voler essere definitivi, chiude un intero millennio. La stella si mostra ogni sera in tutto il suo splendore, nitida e dinamica, è la cometa più luminosa che si sia mai vista.

È il 1997 e vivo a Milano da un po’, dopo un periodo passato a Bologna dove mi sono trasferita per l’università. Le volte che torno nelle Marche, invece di rivedere i vecchi amici ormai persi per strada, prendo questi vecchi treni regionali e corro da Joyce Lussu, o arrivo fino ad Ancona dove mi aspetta il nostro comune editore e amico Massimo Canalini della Transeuropa.

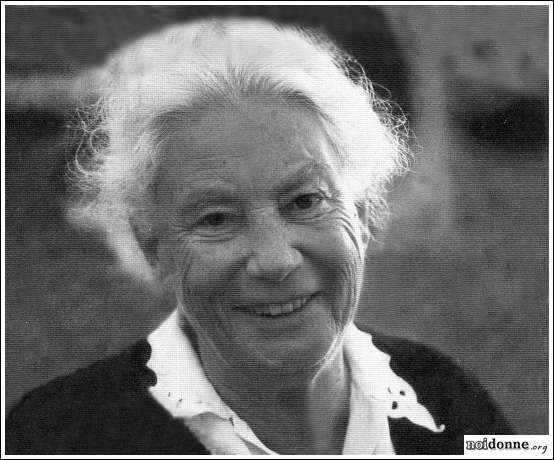

I miei ritorni quegli anni nelle Marche sono principalmente per lavoro e per studio. Laggiù, in una bella casa di campagna tra Porto San Giorgio e Fermo che si chiama San Tommaso, località Paludi, vive una donna formidabile, saggia e generosa, ricchissima di pensieri, intuizioni, toni, bellezza, forza, argomenti, intelligenza. La mia Joyce, la mia sibilla.

Quando la incontro la prima volta è il novembre del 1991, un mese dopo l’uscita del mio primo libro. Lei ha settantanove anni, io ventuno. È nata nel 1912, come mia nonna Fernanda, e io di fama la conosco da sempre. Da quando la maestra alle elementari ci leggeva la sua poesia Scarpette rosse, che avevamo stampata nel sussidiario accanto a poesie di Brecht, Tagore, Neruda, e i miei compagni scoppiavano a piangere, perché è una poesia che fa piangere. Il suo nome mi è noto da sempre perché in casa si parlava di Joyce come della sorella di Gladys, per via di parenti comuni.

Mi ha mandato a chiamare lei ma sono anni che desidero conoscerla. Lei non sa che io l’ho già sentita al telefono. Infatti Canalini in casa editrice ad Ancona, rispondendo alle chiamate, aveva questo dannato vizio di mettere le persone in vivavoce per lasciarsi le mani libere di continuare a trafficare con bozze e floppy disk (era ancora l’epoca dei dischetti, dei nastri registrati e dei manoscritti). Avevo dunque avuto modo di assistere, spettatrice silenziosa, a una tremenda scenata di Joyce contro di lui che non si decideva a ripubblicare l’introvabile Portrait. Alquanto seccata, la scrittrice riversava via telefono accuse, insulti, reprimende severe e giuste su quei giovani editori anconetani che avevano costruito la loro iniziale fortuna proprio grazie ai suoi libri. Canalini taceva, incassava, annuiva, le dava ragione. Però non ristampava.

«Ma perché cavolo non ristampi, pure tu», gli dicevo. «È un libro bellissimo».

Me ne aveva data una copia e lo avevo divorato. Avevo preso anche Il libro delle streghe, Alba rossa che conteneva Fronti e frontiere, e poi il libro della nonna di Joyce, Lanostra casa sull’Adriatico, e Le inglesi in Italia, un albo di grandi dimensioni sulla storia della famiglia (e del territorio). Tutti editi da Transeuropa/Il lavoro editoriale a partire dagli anni Ottanta.

Portrait è stata la prima autobiografia di Joyce. Nella sua edizione anconetana contiene «116 foto rare, mai pubblicate». Penso che molti dei problemi che ostacolavano un’eventuale ristampa fossero legati al costo della riproduzione delle foto. Almeno credo, perché della piccola editoria, e di quella marchigiana in particolare, ci sarebbe molto da dire (e si dirà: molti dei libri di Joyce sono usciti, per sua scelta, da piccoli editori, indipendenti e di cultura).

Comunque, conservo gelosamente quella copia introvabile con le sue foto straordinarie. Tante Joyce, dall’infanzia alla vecchiaia, in vari contesti. Una piccola Joyce a Firenze coperta solo di meravigliosi capelli lunghissimi, alla moda vittoriana delle foto inglesi di Lewis Carroll. Joyce con i fratelli, Max e Gladys. Una Joyce signorina vestita da amazzone con maestosi cavalli, nelle Marche, a casa del nonno. Una Joyce studentessa di filosofia nella Heidelberg degli anni Trenta. Poi una ragazza in Africa, approdata lì in cerca di lavoro con un fascicolo già aperto a suo nome nel Casellario politico centrale della polizia fascista. Una foto con Benedetto Croce, amico e primo curatore delle sue poesie. Quindi, una serie di scatti di Joyce ripresa dietro a un microfono, in piazze o in case della cultura, trasmissioni televisive (però all’estero, rare le sue apparizioni in televisione in Italia), in sedi o a congressi di partito, riunioni di partigiani, di intellettuali mondiali per la pace, di scrittori. Il momento in cui un generale appunta la medaglia d’argento al valor militare sull’abito che so essere rosso di una Joyce sorridente in occhiali da sole. Joyce con Emilio, Joyce con il figlio Giovanni. Joyce in Sardegna, poi in marcia con i guerriglieri del Curdistan, della Guinea-Bissau. Joyce con Nazim Hikmet, penna in mano e fogli ben distesi. Joyce su una sdraio con un bel nipotino, roseo e attento, seduto sulle ginocchia. Entrambi guardano nell’obiettivo, sorridenti e fiduciosi. Aspettano il futuro, sereni.

È per un libro di foto che Joyce mi ha mandato a chiamare. Si intitolerà Streghe a fuoco, parlerà di donne, e sarà composto collettivamente, con una serie di testi di donne scelte da Joyce e relative fotografie fatte da Raffaello Scatasta, fotografo di Fermo che vive a Bologna da sempre (scoprirò con sorpresa, subito, che abita praticamente oltre il muro della casa in cui mi sono trasferita da due mesi, in una traversa di Strada Maggiore, lui al 3 io al 5, e che le nostre finestre sono adiacenti: roba da streghe, davvero).

Arrivo, dunque, a casa di Joyce per la prima volta una sera di novembre del 1991. È buio e sono anni che non vado in visita da qualcuno che abita in campagna, ma è una situazione che mi è molto familiare e mi porta indietro alla mia infanzia, a cose che mi sono note: una luce accesa su un portoncino di legno di una grande villa padronale, con attorno la notte che avvolge i campi fino al fiume, i rumori e gli odori dei fossi, l’umido autunnale, la pioggia sulle foglie del giardino. È la prima volta che vedo casa di Joyce (e di Gladys e di Max, insomma dei Salvadori), ma tutto quello che c’è fuori lo conosco bene: è la campagna marchigiana disegnata dalla mezzadria, è la provincia picena in cui pure io sono nata, è una delle vallate che corrono tra l’Adriatico e i Sibillini.

Gladys ha disegnato un albero genealogico che, a casa dei miei, è sistemato su un leggio di peltro brunito. Quando eravamo piccole, noi figlie lo ammiravamo intimorite, fiorito com’era di ghirigori e nomi scritti in caratteri con le grazie, su pergamena, con in cima un’intestazione latina: Ciccus Gratianus, che sarebbe il capostipite della famiglia materna di mio padre. Noi bambine cantavamo quei nomi solennemente, per poi ridere, avvolte in lenzuola che dovevano fungere da mantelli, perché eravamo attratte dagli svolazzi e dal latino e dai nomi di quegli sconosciuti che, in qualche modo a noi oscuro e lontano, ci avevano preceduto.

Le famiglie Graziani e Salvadori si erano incontrate a metà dell’Ottocento e questa lontana parentela era testimoniata dalla presenza, in entrambe, di echi di nomi inglesi: mio padre aveva infatti un cugino di nome John, anche se tutti lo chiamavano Gione (così come Joyce veniva chiamata dai contadini anche Iole, Gioice, Giove: la storia dei nomi di Joyce/Gioconda comincia subito). C’era un legame tra le due famiglie, dunque, che risaliva alla «tribù anglo-marchigiana» (definizione di Joyce) nata con l’arrivo nelle Marche di un gruppo di signorine inglesi, e se nella nostra parte di british rimaneva ben poco, nel ramo Salvadori quelle ladies avevano lasciato un imprinting preciso: il loro pensiero cosmopolita, libertario e femminista aveva prevalso sull’immobilismo marchigiano della parte maschile della genealogia.

Non parlerei di tutto questo se, a un certo punto, non diventasse importante, per Joyce, risalire all’indietro, ad ascendenze che spiegano l’amalgama culturale e ‘antropologico’ di un posto, di una famiglia, di una storia. Succederà dopo un po’ nel suo percorso, dopo che si sarà messa sulle carte a fare la storia da una prospettiva un po’ diversa, originale come è originale tutta la sua opera. Perché Joyce la storia l’ha fatta di persona, da protagonista, ma anche da studiosa.

La storia è anche dentro casa di Joyce, in quella casa in cui entro per la prima volta e che colpisce molto chiunque l’abbia visitata. Intanto, a quell’epoca, c’è dentro Joyce. Avvolta in un elegante e caldo scialle colorato, mi accoglie con un gran sorriso, contornata da amiche che chiacchierano, ridono, fumano (e mi squadrano: ovvio, sono quella che, giovanissima, ha appena pubblicato un libro). Mi parla subito del suo progetto di libro sulle streghe, mi fa dono di un libro di Mimmo Franzinelli sui cappellani militari che devo leggere assolutamente, mi dice, e uno su padre Agostino Gemelli e i suoi legami col fascismo.

Dopo quel giorno, tornerò tutte le volte che posso.

Non c’è solo quel libro iniziale, collettivo e fotografico, a tenere insieme i nostri discorsi. Ce ne sarà un altro, anni dopo, frutto di decine di incontri con lei fissati su nastro. Ore e ore di registrazioni che realizzo nel corso di mesi, di anni, andando a trovarla per parlare della sua vita, dei suoi pensieri, della sua storia, per raccogliere la sua lezione. Non uso a caso questa parola: per anni Joyce ha girato per le scuole parlando ai più giovani, facendo storia tra i banchi, confrontandosi con studenti e studentesse di ogni età e anche con i loro insegnanti, cercando di rispondere a domande semplici e per questo fondamentali. Per esempio: che vuol dire ‘civiltà’? Come nasce la violenza nella società? Com’è stato possibile che una minoranza si sia impossessata delle ricchezze a scapito di una maggioranza sfruttata e sottomessa? Che cos’è la pace? Come mai le donne sono state perseguitate per secoli? E ancora, cosa significa combattere nella resistenza per un’antimilitarista?

Vado da lei a porre a mia volta delle domande, come secoli fa pellegrini e viandanti salivano sui Sibillini, fino alla grotta della signora che, narra la leggenda, circondata dalle sue fate tesseva i fili di passato, presente e futuro, e di cui la stessa Joyce ci ha lasciato un’interpretazione nuova e molto affascinante. D’accordo, non proprio, non le ho mai detto: «Cara Joyce, tu sei una sibilla: sei tu la nostra sibilla»; tuttavia, molte persone la chiamavano in questo modo e capitava spesso, quando veniva invitata in giro per l’Italia, che venisse presentata così in pubblico. Naturalmente ne rideva, di questa storia della sibilla che le attribuivano.

Anche dopo la sua morte, molti sono stati gli interventi, incontri, approfondimenti in cui si è usata questa dicitura per definirla. C’è un titolo che ricorre spesso, in articoli di giornale o nei convegni sulla sua figura: Joyce Lussu, sibilla del Novecento. Anche il Novecento è stato usato spesso per parlare di lei, perché lei è stata il Novecento. È stata un tempo, un intero secolo, ed è stata un mondo.

Quando mi capita di doverla definire, raccontare a chi non la conosce, a volte snocciolo un elenco: partigiana, poetessa, scrittrice, traduttrice, storica, politica, combattente, medaglia d’argento per la lotta di liberazione, compagna di Emilio Lussu, intellettuale, agitatrice culturale, saggista… A volte cambio l’ordine, di alcune definizioni so che avrebbe da ridire (per esempio su «intellettuale», e probabilmente pure su «agitatrice culturale»), quasi sempre mi sembra che nessuna di queste etichette riesca a dar conto della sua grandezza, neanche se messe – appunto – tutte assieme.

E allora forse sibilla è una figura che sono autorizzata a usare, adesso, anche io, per dire di Joyce.

E sono di nuovo su quel treno di tanti anni fa, che corre lungo il mare nella notte, sotto la cometa, continuando a pensare a Joyce, a Emilio, alla loro vita luminosa

1

Già durante quei viaggi di ritorno da casa di Joyce, anche se l’avevo lasciata da pochi minuti, mi capitava di pensare a Joyce ed Emilio insieme e di provare una sorta di ‘mancanza’. Gli incontri con Joyce erano impegnativi, nel senso che sollecitavano molte questioni e costituivano una sorta di richiamo a studiare, lavorare, approfondire. Ed erano straordinariamente intensi perché, per una lettrice e per una persona alle prese con la scrittura com’ero, c’era davvero moltissimo per riflettere e di cui fare tesoro. Faceva un certo effetto sapere che certe storie che sembravano pura fiction, le storie che leggevo nei suoi libri e che la riguardavano, erano invece avvenute davvero e che i protagonisti erano esistiti e si erano comportati in maniera così magnifica. Una di quei protagonisti la conoscevo, ce l’avevo avuta davanti fino a un attimo prima, e magari in quel momento stava mangiando un gelato al marron glacé con l’amica con cui mi aveva accompagnato alla stazione di Porto San Giorgio. Io, invece, stavo tornando a casa col mio bottino di cassette registrate, stordita da tutti gli argomenti venuti fuori e discussi sempre col taglio alla Joyce, brillante e vivace, inaspettato, mirato, scomodo, ed ecco che nella solitudine un po’ appannata del treno cominciavo a pensare a Joyce ed Emilio giovani, insomma trentenni, o almeno adulti (lei giovane adulta, all’epoca del loro incontro, lui uomo maturo, dato che aveva ventidue anni di più, ma insomma non anziani), ed era facile per me pensarli come ‘amici’ reali, umani, pieni di spessore e sostanza.

Mi dispiaceva non averli potuti conoscere in coppia, particolarmente perché in quella fase della mia vita – e dello ‘studio’ della scrittrice Joyce – sentivo di dovermi concentrare soprattutto sulle vicende della resistenza che li avevano visti protagonisti coraggiosi e bellissimi. Intanto avrei voluto ringraziarli per i rischi che si erano presi. Poi non avrei mai smesso di chiedere storie su quel periodo. Un po’ perché appartengo alla generazione dei nipoti che da piccoli si facevano raccontare dai nonni le storie di guerra, essendo i genitori concentrati a fare altro e non avendo per motivi anagrafici troppi ricordi su quel periodo, un po’ perché ho sempre considerato la seconda guerra mondiale un punto decisivo e fondamentale per capire tutto quello che era arrivato dopo. E a scuola, naturalmente, non ci si arrivava mai, col programma. O meglio, alle scuole elementari avevo avuto una maestra molto sensibile all’argomento (era stata vittima delle leggi razziali del ’38) e le avevo frequentate in un periodo in cui in classe si parlava molto della pace e si leggevano appunto le poesie di Joyce Lussu, però poi alle superiori, quando si sarebbe dovuta approfondire e analizzare la storia del Novecento, tutto veniva travolto dalla fretta della maturità incombente, delle ultime interrogazioni ecc. ecc., insomma tutti i problemi che ci sono – incredibilmente – ancora oggi. Così a quell’epoca stavo cercando di recuperare i pezzi che mi mancavano e, allo stesso tempo, avevo avuto questa fortuna pazzesca di trovarmi Joyce, storica e scrittrice, a portata di mano, disponibile a raccontare e condividere.

Pensavo spesso a Joyce ed Emilio, alle loro storie. Le avevo lette, le avevo ascoltate. Erano storie straordinarie. Il loro incontro, la loro storia insieme non smetteva di stupirmi.

Ed è da lì che partirò.

Chi è, dunque, Joyce quando, a ventun anni, incontra per la prima volta Emilio Lussu a Ginevra?

È la figlia di due persone che il capitano sardo conosce già, una ragazza in esilio da tempo insieme alla sua famiglia. Alta, bionda, occhi azzurri, portamento aristocratico, Gioconda Salvadori (così all’anagrafe: Beatrice Gioconda Salvadori, ma per tutti Joyce) è una donna di bellezza eccezionale, con un notevole fascino che le arriva da nascita e formazione. Determinata, pragmatica, colta, ha una coscienza politica molto forte. E poi, scrive poesie.

Pur essendo giovane, ha già viaggiato molto, per scelta e per necessità. Appena può si sposta tra la Svizzera, dove ha seguito i genitori fuoriusciti, e l’Italia, dove torna a casa dei nonni marchigiani; è stata un semestre in Africa per lavoro; ha soggiornato un paio di anni in Germania per studio.

Nata a Firenze l’8 maggio del 1912, terza dopo Gladys (Perugia, 1906) e Max (Londra, 1908), Joyce è in fuga dal ’24. Ha dodici anni, infatti, quando nella sua vita di ragazzina accade un evento cruciale, un atto di grave violenza che condizionerà la storia della sua famiglia: il pestaggio subito dal padre, uscito vivo solo per un caso dall’assalto di una squadraccia fascista.

Suo padre, Guglielmo Salvadori, filosofo positivista-evoluzionista, professore di Sociologia (uno dei primi laureati in Italia in Scienze sociali, con seconda laurea in Filosofia presa a Lipsia), è il traduttore dell’opera del filosofo Herbert Spencer, uscita per l’editore Bocca. A Firenze ha una libera docenza che esercita a titolo gratuito. Scrive su riviste e giornali, collabora con il «New Statesman» e la «Westminster Gazette», mentre sua moglie è corrispondente del «Manchester Guardian» per il quale scrive diverse critiche al regime. Sono, per questo, due intellettuali nel mirino.

Entrambi appartengono a nobili famiglie marchigiane di proprietari terrieri del fermano, ma Willy (così viene chiamato in casa Guglielmo) ha rotto i rapporti col padre a causa di divergenze politiche. Né lui né la moglie condividono il conservatorismo retrogrado delle ricche famiglie d’origine. Il padre di Guglielmo, il conte Salvadori Paleotti, è uno degli agrari che hanno organizzato i primi fasci nelle campagne picene e Willy, che ha studiato, è un laico repubblicano con tendenze liberali – meglio dire liberal, all’inglese, per intendersi – e simpatizza con i socialisti (a Porto San Giorgio si è iscritto alla Società operaia), non può tollerarlo. La moglie Cynthia (all’anagrafe Giacinta Galletti di Cadilhac, ma chiamata anche lei all’inglese), che lo ha accompagnato a Lipsia appena sposati per togliersi anche lei da quell’ambiente, la pensa come lui. Come molte donne della sua generazione, non ha frequentato scuole pubbliche e a differenza dei fratelli maschi non è andata in collegio per non rinunciare alla vita in campagna e al suo amore per piante e animali, però parla quattro lingue, soggiorna spesso a Roma con la famiglia per motivi di lavoro del padre deputato, ha studiato disegno a Napoli prendendo lezioni dal pittore Flavio Gioja, è stata un anno a Madras (dove suo fratello Arthur si è trasferito dopo aver studiato al Trinity College di Oxford diventando funzionario britannico in India), è convinta antimilitarista e neutralista. Proviene da una famiglia in cui l’innesto inglese da parte femminile ha lasciato una robusta base di impegno, orgoglio, indipendenza e sensibilità libertaria soprattutto nelle donne, già ‘emancipate’ da qualche generazione e in contrasto con i loro mariti (parlando, in un racconto, di una parente d’inizio Ottocento che si era salvata da un’aggressione grazie al suo atteggiamento, Joyce accenna a «spalle erette e sguardo gelido e diretto, secondo le regole del Collier’s pluck, la grinta di famiglia»). Suo padre, ex ufficiale garibaldino originario di Roma, è stato sindaco di Torre San Patrizio e per cinque volte deputato liberale del collegio di Montegiorgio ma è un uomo che si comporta in modo arrogante, «una specie di Don Rodrigo locale» dice Joyce, un feudatario vecchio stampo che gira per i suoi possedimenti, e per le piazze dei paesi dove fa campagna elettorale, con la carrozza equipaggiata di campieri armati di fucile. La figlia preferisce guardare alla madre scrittrice (che a un certo punto si separa dal marito e se ne torna in Inghilterra), ai cugini inglesi che sono molto attivi nel movimento pacifista e anticolonialista sorto attorno a Bertrand Russell. Parla tranquillamente di rivoluzione: «diceva che l’avremmo dovuta fare nel 1914, per impedire la guerra», scrive Joyce della madre, ricordando certi pranzi a villa Marina, la casa dei nonni Salvadori, dove tornano d’estate «facendo inorridire il parentado» con le loro uscite sovversive (e certe poesie provocatorie scritte dalla piccola Joyce fatte trovare a tavola alla famiglia riunita, infilate per scherzo tra i tovaglioli delle zie).

Orgogliosamente e coerentemente con la scelta di rompere con la loro classe sociale d’origine, Willy e Cynthia hanno rinunciato al sostegno economico dei padri possidenti ma non avendo una vera formazione professionale, e con tre figli da crescere, si sono arrangiati tra lezioni, traduzioni e corrispondenze per giornali inglesi.

In quegli anni scelte del genere – esporsi politicamente, contrastare la propaganda – si pagano care, ed essere prelevati a casa da una squadra di otto fascisti armati fino ai denti per andare a ‘discutere di stampa libera’ alla sede del fascio, dopo esser stati segnalati da una gentildonna della colonia anglo-fiorentina per due pezzi usciti sui giornali inglesi, significa una cosa sola: botte, minacce, torture.

Sono anni molto violenti a Firenze. La città è percorsa da bande di fascisti terribili, duri e fanatici, riuniti in squadracce dai nomi paurosi. Una su tutti, ‘La Disperata’, al cui soccorso arriva ogni tanto ‘La Disperatissima’, composta da squadristi di Perugia che si muovono anche fuori regione spingendosi a fare incursioni fin nelle Marche. Gentaccia pronta a usare bastone e olio di ricino senza alcuno scrupolo, teppisti, criminali come Amerigo Dumini, il capo degli squadristi che un paio di mesi dopo sequestrano e uccidono Matteotti (e che, ricorda Lussu ne La marcia su Roma, era solito presentarsi dicendo «Amerigo Dumini, nove omicidi»).

Il professor Salvadori, per non mettere in pericolo la famiglia, obbedisce alla convocazione senza fare storie e va a piazza Mentana. Entra nel covo alle diciotto del primo aprile e ne esce a tarda sera, coperto di sangue e barcollante. Max, all’epoca sedicenne, che gli è andato appresso perché aveva delle lettere da impostare alla stazione e l’ha aspettato fuori, ha sentito tre brutti ceffi che ciondolano per la piazzetta dire alcune frasi inquietanti.

«Occorre finirlo».

«Già, ma chi l’ha comandato?»

«L’ordine viene da Roma».

In quel momento Willy esce dal palazzo circondato da una dozzina di fascisti esagitati che brandiscono bastoni. Il padre, ammutolito, è coperto di sangue, e quando Max gli si fa incontro per sostenerlo e aiutarlo riceve la sua razione di botte: i picchiatori non hanno finito, la squadraccia li segue fin sul ponte Santa Trinita, vogliono buttare padre e figlio al fiume. I due si salvano solo grazie a una pattuglia di carabinieri che passa di lì per caso, e quando infine arrivano a casa a mezzanotte, malconci e umiliati, sebbene Cynthia mantenga calma e lucidità e Willy cerchi di minimizzare, lo shock è forte per tutti loro. Scrive Joyce in Portrait:

Tornarono tardi, e la scena è ancora nei miei occhi. Noi due donne (mia madre e io, mia sorella era in Svizzera), affacciate alla ringhiera del secondo piano, sulla scala a spirale da cui si vedeva l’atrio dell’entrata; e loro due che dall’atrio salivano i primi gradini, il viso rivolto in alto, verso di noi.

Il viso di mio padre era irriconoscibile; sembrava allargato e appiattito, e in mezzo al sangue che gocciolava ancora sotto i capelli, si vedevano i tagli asimmetrici fatti con la punta dei pugnali: tre sulla fronte, due sulle guance, uno sul mento. Mio fratello aveva il viso tutto gonfio e un occhio che pareva una melanzana. «Non è niente, non è niente», diceva mio padre, cercando di sorridere con le labbra tumefatte. Capii in quel momento quanto ci volesse bene.

In quella sera drammatica che costituisce uno spartiacque nella storia della loro famiglia, Joyce fa tesoro dell’esempio dato dai genitori e dal fratello. Il padre che coraggiosamente cerca di sminuire la portata della violenza e il fratello che lo sostiene forniscono alla Joyce dodicenne «solidità, in quanto alle scelte da fare. Servì a pormi di fronte a ciò che è barbarie e a ciò che invece è civiltà».

La scelta è chiara. Insieme alla pena per quello che è successo ai suoi cari, nella giovanissima Joyce, quella sera di primavera, si impone repentina una reazione, un’intuizione:

Ma un altro pensiero mi traversò il cervello come una freccia.

Noi donne eravamo rimaste a casa, in relativa sicurezza; mentre i due uomini della famiglia avevano dovuto buttarsi allo sbaraglio, affrontare i pericoli esterni, la brutalità di una lotta senza quartiere. E giurai a me stessa che mai avrei usato i tradizionali privilegi femminili: se rissa aveva da esserci, nella rissa ci sarei stata anch’io.

Questa promessa di Joyce, la sua risoluzione, scandita in quell’enunciato finale breve come una sentenza e con la scelta di una parola forte come «rissa», mi è sempre sembrata molto potente. Una di quelle decisioni prese in un’età precisa e a cui attenersi, fedelmente, per tutta la vita. Un fondamento ineludibile, un ‘cosa voglio fare da grande, chi voglio essere’. Un centro, un asse, la definizione della propria, fortissima, personalità, ciò che intendiamo con carattere, e in questo caso anche con tempra, che ci arriva da formazione e circostanze, ma soprattutto da nostre scelte.

Sembra una formulazione semplice, cristallina, ma dietro c’è una scelta etica esistenziale molto impegnativa. Joyce racconta quella scelta sempre con grande linearità, senza mai lamentarsene, anzi rivendicandola come una cosa naturale, il da farsi in quel momento. Ma non è affatto una cosa ovvia, anzi. Né ovvia né facile.

I giovani Salvadori stanno già pagando un prezzo alto per le loro scelte. Max è stato pestato a scuola, da un gruppo di compagni del ginnasio, un anno prima. E adesso la violenza contro il padre con annuncio di «sentenza di morte», la fuga, l’esilio.

Guglielmo darà poi mandato al suo avvocato di avviare un procedimento legale contro gli aggressori, ma la macchina della violenza continuerà ad agire indisturbata: avvocato minacciato, studio del successore sfasciato, intimidazione testimoni, insabbiamento procedura, impunità per gli aggressori. Tutto questo viene raccontato da Salvadori in un articolo di due pagine comparso sul quindicinale parigino «Il becco giallo» (I fasti del duce e del fascismo, 1928) e da Gaetano Salvemini in The Fascist Dictatorship in Italy (pubblicato a New York nel ’27) per spiegare come il potere fascista si fondi su violenza, asservimento delle istituzioni e autoritarismo. A quell’epoca, all’estero, si pensa ancora che si tratti di un momento transitorio e che il regime sia tutto sommato rispettabile: molte cancellerie provano simpatia per Mussolini, non avendo ancora chiara la portata del fenomeno (Churchill, all’inizio, aveva definito Mussolini «un leader ammirevole»). Serviranno i racconti dei fuggiaschi per far uscire voci e testimonianze da un’Italia completamente bloccata dalla censura.

Ai figli Salvadori il rientro in Italia è consentito ma ogni volta devono chiedere permessi e passaporti, perché per il momento il loro paese li considera nemici, il sistema li ha rigettati come oppositori ‘per nascita’. Tutto ciò comporta un senso di sradicamento, conferma la precarietà, la disparità di diritti: fanno una vita da emarginati, da esclusi, da respinti.

Rileggendo alcune dichiarazioni di Joyce, che si trovano magari in piccole prefazioni a suoi libri meno noti, in un paio di occasioni il peso di quella condizione si scorge in filigrana. È la condizione dei perseguitati, in questo caso per motivi politici, per i loro ideali, e la persecuzione non è indolore. Scrive, riflettendo sulla sua storia, in una introduzione a un libro sui suoi avi: «Non ho nostalgia per l’infanzia e la gioventù, che rappresentano per me epoche di immaturità, d’insufficiente autonomia e perciò di frustrazioni; sto molto meglio ora, con una maggiore padronanza di me e delle cose».

A cosa si riferisce? A un errore di gioventù che vedremo più avanti (un matrimonio finito male), ma anche alla sua situazione generale, credo. Alla condizione che il regime ha ritagliato per lei senza che, troppo piccola, potesse ancora opporvisi fino in fondo come avrebbe fatto dopo.

E probabilmente Joyce sta pensando a una fase della vita problematica per molti, sempre (l’adolescenza, l’incompiutezza dei primi anni da giovani adulti), ma sorprende scoprire che la magnifica oratrice, la donna capace di affascinare intere piazze, che non esita a salire su un palco per discutere e rispondere alle domande di chiunque e che in privato non si sottrae a confronti anche duri e memorabili lasciando gli interlocutori strapazzati e ammutoliti, fino a una certa età sia stata molto timida. Ed è lei stessa a raccontarlo: «Il fatto di non essere mai andata a scuola mi aveva reso difficile la comunicazione, perché innanzitutto la scuola serve non per quel che impari a fare ma per la possibilità di stare insieme agli altri, per un fatto ‘sociale’ che a me era mancato. Di fronte al mio simile avevo dei blocchi, avevo l’incapacità di comunicare, una scarsissima fiducia in me stessa. È quel che capita ai giovanissimi, credo». La Joyce silenziosa e insicura, tra la bambina allegra e desiderosa di imparare tutto e scherzare (Giacinta, nel suo diario, la descrive come una bambina di grande vitalità, serena, che «non sente che il bisogno di vivere e agire»; ne documenta gli interessi, vivissimi, il tempo trascorso ad ascoltare con stupore la zia Minnie che suona, l’ammirazione per i discorsi complessi del fratello Max, le passeggiate a cavallo con Gladys, le battute scambiate col padre, le domande che pone ai genitori e per le quali i genitori non hanno tutte le risposte) e la donna piena di verve e «gioiosa aggressività» che diventerà, è un inedito assoluto per chi l’ha conosciuta. Ma è assolutamente credibile, vero, naturale.

E frustrazione e impotenza sono sensazioni note a Joyce: il regime ha cercato di imporgliele ma lei le ha sempre combattute, cercando in tutti i modi di contrastarle con l’azione, altro principio fondativo della sua vita. È il fascismo che l’ha spinta fuori dal suo paese, le ha tolto i documenti, ha punito i suoi familiari. A questo Joyce reagisce con la rivolta. E con non poca rabbia, sentimento indispensabile per la sopravvivenza.

Dunque, la sua rivolta personale risale alla prima giovinezza. Per lei che ha sempre tenuto in grandissima considerazione il giudizio dei genitori («sarei morta piuttosto che rischiare, con un atto di vigliaccheria, di perdere la stima di mia madre»), deve essere stato pesante, a quell’età, subire la persecuzione fascista, assistere alle violenze contro i suoi cari, essere costretta all’esilio. Dall’altra parte, la saldezza delle posizioni dei genitori la tengono ancorata a principi e valori che lei condivide in toto e che le offrono una vita molto più ricca e interessante di quella che potrebbe avere se, per esempio, volesse andare a vivere con i nonni. Su questo è molto chiara e non ha tentennamenti: «Le cose che loro m’avevano insegnato per me andavano benissimo e ho continuato su quella strada. Ma a me è andata anche bene, poiché non ho mai subito quel genere di traumi che incombono su tutti i ragazzi che hanno dei veri conflitti coi genitori. Non è naturale mettersi contro i propri genitori. Mio padre, che l’aveva fatto, è rimasto traumatizzato non poco. Certo, il suo coraggio è servito a noi, ma per lui è stato un trauma terribile. Io credo fermamente che poiché lui l’aveva subito, noi ci siamo salvati».

Joyce è insofferente verso il sistema, a quell’età, non certo verso la sua famiglia. E il sistema non è solo spietato, ma si regge su persone mediocri, conformiste, piccoli burocrati a cui viene conferito un potere di arbitrarietà spaventoso. Lo racconterà bene in apertura di Fronti e frontiere, il suo testo sulla guerra di liberazione, quando narra del passaporto annullato, della fatica di avere i documenti sempre sottoposti a valutazione e giudizio, di sentirsi respinta dal suo paese.

Ma è anche vero che l’intelligenza non è necessariamente collegata all’esperienza, alla maturità: «Non so se il tempo è veramente qualcosa che matura, poiché secondo me l’intelligenza viene per illuminazioni rapide e profonde. Le cose da cui ho imparato di più non erano dovute al tempo o alla ripetizione, ma erano proprio delle luci che si accendevano».

Joyce si definisce «proletarizzata dalla lotta». Da una parte la famiglia d’origine, con gli agi, le rendite da aristocrazia terriera, il blasone, dall’altra i genitori convintamente indipendenti, libertari, che vivono da intellettuali e non vogliono saperne dei privilegi della loro classe di partenza. Commentando le foto di Portrait,Joyce scrive: «Quelle che mi sembrano più incongruenti e quasi comiche, sono le fotografie dell’infanzia e della prima gioventù. Si vede una graziosa bambinetta ben pettinata e lavata, con l’abitino buono (povera mamma, che ci cuciva tutti i vestiti riciclando vecchi cenci e ci cucinava la dieta mediterranea perché aveva tanti pochi soldi!); oppure una cavallerizza con splendidi cavalli, che sembra la figlia di un lord senza preoccupazioni economiche».

La bambina pettinata e lavata coincide solo in parte con il quotidiano della piccola Joyce a Firenze. Assomiglia di più, forse, alla ragazzina che passa le estati dai nonni in campagna, arrivando dalla città.

Pochi giorni dopo l’aggressione, minacciati dalla promessa che i fascisti sarebbero tornati per la seconda, definitiva, lezione («davano lezioni, questi», commenterà Joyce), i Salvadori lasciano Firenze. Cynthia ha un passaporto con il nome da ragazza, fatto l’anno prima per andare a trovare sua madre in Inghilterra, Willy solo una tessera del Touring Club (i documenti gli sono stati sequestrati) che gli permette di passare cinque giorni oltreconfine per ‘motivi turistici’. Partono a scaglioni, diretti al cantone di Vaud, nella Svizzera francese. Hanno individuato quella destinazione, a differenza dei loro pari fuoriusciti della prima immigrazione che scelgono la Francia, perché lì, grazie a qualche parente e a conoscenti inglesi, hanno contatti con gruppi libertari cosmopoliti.

C’è una scuola lungo il lago Lemano, in un paese chiamato Gland, la Fellowship School, una scuola che trae ispirazione dall’esperienza del Cabaret Voltaire (il locale di Zurigo sorto con intenti artistici e politici, culla di dadà, avanguardia, sperimentalismo e radicalismo). La gestisce Emma Thompson, quacchera nata nel Kent, prima donna a diplomarsi in Scienze sociali presso lo Stockwell College of Education di Londra, che dopo una vita di insegnamento tra Francia e Inghilterra con i suoi risparmi ha aperto in Svizzera una propria scuola in cui mettere in pratica le sue teorie pedagogiche in modo libero e innovativo. In questa scuola che si regge con i fondi di quaccheri britannici e di mecenati antimilitaristi, i ragazzi alloggiano in villette e hanno la possibilità di incontrare le celebrità del pacifismo di quegli anni, da Romain Rolland a Coudenhove-Kalergi, da Bertrand Russell a Pandit Nehru, più vari personaggi di passaggio che tengono lezioni interessanti e attuali. Joyce e Max la frequentano per un po’, mentre i genitori sono ospiti di amici, poco lontano. Gli scolari si applicano in attività pratiche, puliscono, cucinano; fanno belle passeggiate negli idilliaci scenari svizzeri di prati, montagne, laghi e villaggi. Arrivano da tutto il mondo e l’impostazione internazionalista è molto forte, ci si rivolge agli insegnanti con espressioni in sanscrito perché serve una lingua comune; si imparano canti e danze popolari di varie culture; si fa meditazione.

I mesi in quella scuola nuova e alternativa sono uno dei pezzi della particolarissima formazione di Joyce, non il più importante ma di sicuro il più singolare. Fino a quel momento ha ricevuto un’educazione frammentaria, essendo stata ritirata dalle elementari già nel ’23, dopo la riforma Gentile, sia per motivi economici – in casa non si riescono a pagare divise, tasse, libri di scuola di tutti – sia per l’impostazione troppo fascista della scuola italiana quanto a pedagogia e contenuti. In famiglia ha ricevuto molti insegnamenti in storia, storia dell’arte, letteratura, latino, greco, geografia, disegno, ma si sente un po’ carente nelle materie scientifiche come matematica e chimica. Dell’infanzia fiorentina rievocherà spesso la quantità di libri che i genitori si erano portati dalle Marche, il fatto che leggessero tutti insieme, anche in lingua originale («mio padre aveva una bella voce sonora ed era un ottimo dicitore»).

Ai bambini Salvadori viene dato da leggere di tutto, dalla letteratura inglese per l’infanzia di ottima qualità, ai fumetti, ai libri di storia, ai classici che i genitori ritengono adattissimi anche per la più piccola. Le fanno leggere la Divina commedia liberamente, senza particolari spiegazioni o commenti, e lei la apprezza molto e impara, arricchisce il suo linguaggio, familiarizza con la versificazione. «Un giorno che mio padre in cucina aveva alzato un po’ troppo la voce sono arrivata e gli ho detto ‘Taci maledetto lupo, consuma dentro te con la tua rabbia!’ e la lite si è risolta in risate».

Non avendo molti soldi ma tempo e cultura, Willy e Cynthia si applicano per coinvolgere la più piccola (Max e Gladys un loro percorso scolastico lo stanno facendo) in attività che non richiedano grandi spese: nel periodo fiorentino, passeggiate nei giardini di Boboli con relative osservazioni di piante e panorami, visite agli Uffizi e al museo Stibbert, nei giorni gratuiti, con racconti su arte e usi degli altri popoli, letture dei classici da Ariosto a Orazio, dal Don Chisciotte a Longfellow.

I bambini di Willy e Cynthia non sono stati battezzati ma i genitori hanno fornito una panoramica sulle religioni più diffuse, proposto la lettura di Bibbia e Vangeli, Corano, discorsi di Gautama Buddha, i detti di Confucio e i sogni di Lao Tse. È un’educazione laica, quei testi vengono letti come testi storico-poetici: «il dogma e l’assoluto ci apparivano come segni di arretratezza mentale e civile». Storicizzate le religioni e lasciati liberi di scegliere, i ragazzi non subiscono particolari richiami mistici. Visitano varie chiese di varie confessioni, moschee, sinagoghe, chiese calviniste, ma nessuna religione li affascina o colpisce in maniera particolare (solo Gladys, da adulta, si convertirà al cattolicesimo al momento del matrimonio, su richiesta del marito). La mamma propone tutti i tipi di narrazioni senza interferire più di tanto, ma un giorno che Joyce sta sfogliando una vecchia Bibbia ricca di incisioni, le indica altri libri, di storia e di poesia, dicendole che «questi hanno fatto solo del bene e la gente è diventata più intelligente e più buona. Mentre questi», riferendosi ai libri di religione, «hanno fatto ammazzare un sacco di gente. C’è in questi libri qualcosa che non va».

Poi ci sono le spiegazioni e gli esempi forniti dal quotidiano, dalle osservazioni della bambina. Già da piccolissima i genitori la portano in manifestazione, assistono insieme ai cortei dei lavoratori, degli operai della Pignone, dei reduci che chiedono la pace in piazza della Signoria e vengono dispersi dalle cariche della polizia a cavallo; Joyce osserva la folla, le bandiere rosse rimaste a terra, i gruppetti di squadristi che si affacciano dalle vie laterali, abbigliati di nero e con simboli paurosi, pugnali, teschi, striscioni con scritto me ne frego.

Quando, a sei anni, vede un gruppo di prigionieri austriaci malridotti, o legge sul «Corriere dei Piccoli» il fumetto italiano infarcito di nazionalismo e pedagogia della guerra, e chiede spiegazioni al padre, lui le dice che quegli austriaci sono come i poveri contadini che lavorano per il nonno: i Gegé, i Nemo, il figlio della Cognigna, mandati al fronte esattamente come i soldati nemici. Le spiega, da neutralista com’è, cos’è un fronte, cos’è un prigioniero, cos’è un soldato.

Quando, a nove anni, durante la campagna elettorale del ’21, una campagna durissima segnata da violenze terribili, viene sorpresa a scrivere su un muro abbasso mussolini! abbasso il fascio e viva la repubblica! da un fascista che le molla due sberle, e corre dalla madre per chiedere, orgogliosa, se ha fatto bene a non cedere a quello che pretendeva immediata ritrattazione, la madre le risponde: «Certo che hai fatto bene». Più avanti nella vita, quando sarà a sua volta madre, capirà quanto può costare a un genitore rispondere così in circostanze del genere.

Joyce ama e stima profondamente i genitori, li ammira. E non vuole assolutamente deluderli.

Terminata un po’ malamente l’esperienza con la ‘scuola della fratellanza’ (non sempre, purtroppo, queste istituzioni sperimentali funzionano perfettamente) e preferendo i genitori, a quel punto, una cultura più tradizionale per i figli, i Salvadori girano per un po’ in cerca di una sistemazione svizzera meno precaria.

La trovano lì vicino, a soli cinque chilometri. Begnins è un villaggio di meno di mille anime ma ospita otto castelli che sono in realtà ville fortificate, con torri e smerli, restaurate e abitabili. Si stabiliscono nel castello di Martheray, un edificio a due piani con una splendida vista sul lago e sul Monte Bianco, prendendolo in affitto a una cifra accettabile dal vignaiolo che l’ha avuto in eredità. È una casa dagli spazi enormi: corridoi larghi cinque metri e lunghi trenta, saloni che potrebbero ospitare duecento persone, una cucina gigantesca con un immenso piano di lavoro su cui loro appoggiano un fornelletto da campeggio. D’inverno ci fa un freddo tremendo e si raccolgono attorno al focolare in cucina, aiutati da uno scaldabagno elettrico che permette di rifugiarsi in una confortevole vasca d’acqua bollente quando proprio non si resiste. Le ampie soffitte diventano palestra di giochi per i ragazzi. Joyce occupa la stanza rotonda più alta, dove si chiude a declamare le poesie che viene scrivendo.

La scrittura, la poesia, l’interesse per la lettura, sono, diremmo oggi, nel Dna di Joyce. Non solo per via dei genitori, ma anche grazie alla nonna materna. Margaret Collier, Madame Galletti di Cadilhac, ha scritto due libri noti anche in Inghilterra: Our Home by the Adriatic (1886, Richard Bentley and Son) e Babel (1887, William Blackwood and Sons). Entrambi i libri, il primo una sorta di saggio antropologico su quello strano e ignoto angolo di mondo chiamato Marche e l’altro un vero e proprio romanzo con protagonista una giovane marchigiana che si reca a Londra, hanno avuto un buon successo e diverse ristampe.

Incoraggiata dai genitori Joyce, sin da piccola, scrive componimenti e già a dieci anni pubblica delle poesie su un giornalino mensile illustrato della casa editrice Claudiana di Firenze, «L’amico dei fanciulli», con cui continuerà a ‘collaborare’ per qualche anno. Scrive e pubblica qualche esercizio poetico anche per «La strenna dei fanciulli», una pubblicazione per bambini che le famiglie regalavano ai figli a Natale. Anche in Svizzera continua a pubblicare le sue poesie, alcune per la Fellowship School, altre per la rivista «Unsere Jugend».

Nella formazione di Joyce gioca un ruolo importantissimo la conoscenza delle lingue. Con i genitori mezzi inglesi, si parla l’inglese; grazie ai vari giri in Svizzera e al papà che ha studiato a Lipsia, si impara il tedesco; il francese si apprende in un attimo, nel cantone di Vaud, e si studia perché in quegli anni è la lingua straniera più insegnata e richiesta anche nelle scuole italiane. Willy, infatti, non ha assolutamente rinunciato a un’educazione ‘italiana’ per i suoi figli: considera un diritto irrinunciabile rimanere italiani, seppure temporaneamente esuli in Svizzera per cause di forza maggiore, e punta proprio a lottare «affinché l’Italia diventasse un paese dove gente come noi potesse vivere e lavorare», scriverà. Non intende alienarsi più del dovuto, dunque, dal suo paese d’origine e spinge i figli a dare gli esami, da privatisti, nelle Marche. Joyce torna per sostenere la licenza ginnasiale a Fermo e Max quella liceale a Macerata (dove anche Joyce farà la maturità nel ’30).

È in occasione di uno di quei ritorni in Italia dai nonni che Joyce visita Napoli per la prima volta. Ha diciassette anni e bussa a palazzo Filomarino per incontrare Benedetto Croce, amico di Willy per via di una corrispondenza che hanno intrattenuto tra filosofi discutendo di Spencer. Annunciata dunque da una missiva del padre, va a sottoporre al celebre filosofo alcuni suoi scritti: poesie, racconti, un dramma a sfondo politico.

Don Benedetto accoglie molto favorevolmente i lavori di Joyce. È colpito dalla personalità della signorina Salvadori (così la chiama), dalla qualità dei suoi versi che elogia molto e che si adopererà per far pubblicare su «La Critica» e più tardi, in raccolta, dal suo editore napoletano Ricciardi.

Il ritratto che ne fa Joyce è un po’ irriverente ma molto affettuoso ed efficace: «Don Benedetto era un uomo piccolo, con una testa a pera e un naso molto grande. Leggeva con rapidità incredibile, voltando le pagine una dietro l’altra, col naso che quasi toccava il foglio; tanto che pareva che non usasse gli occhi, ma che aspirasse le parole scritte con la proboscide».

Nasce un’amicizia che diventerà anche, in qualche modo, collaborazione politica, seppur con prospettive e posizioni diverse.

La casa di Croce le ricorda quella del nonno, lei chiama entrambe le sue «oasi di benessere», forse perché sono grandi, comode, sicure. Differentemente dagli ambienti che la sua famiglia frequenta di solito (vagoni di terza classe, latterie in cui ci si sfama con una tazza di latte, sedi dell’Esercito della salvezza per avere una cuccetta e una scodella di minestra durante i giri svizzeri, anticamere di questure dove si aspetta per ore il rinnovo di un documento, case di fortuna), le dimore di questi proprietari terrieri sono palazzi forniti di tutti i comfort. Villa Marina dei conti Salvadori, una costruzione in stile neorinascimentale risalente al Settecento, con i suoi viali alberati, le piante, gli animali, la buona cucina, le appare più accogliente. Palazzo Filomarino risulta più imponente e freddo: «un susseguirsi di stanze abbastanza scure interamente tappezzate di libri, con tavoli coperti di carte e sedie dallo schienale rigido». Non c’è, all’apparenza, nulla di «decorativo», nota Joyce, nessun oggetto riconducibile a un gusto femminile nonostante la presenza delle molte donne di casa Croce, la signora Adelina e le quattro figlie.

Gli animali a cui si riferisce Joyce parlando della casa del nonno sono principalmente cavalli, per i quali nutre una passione che condivide con sua madre (Cynthia è sempre stata provetta cavallerizza, capace di domare puledri con la gentilezza, e continuerà a usare sempre i cavalli per spostarsi una volta tornata nelle Marche, persino da anziana, visto che a quell’epoca saranno ancora il principale mezzo di locomozione), ma sono anche motivo di conflitto con le nobili zie: capita che da piccola Joyce venga esclusa da tavola perché puzza di stalla. Lei infatti passa ore nelle mangiatoie con i cavalli, accudendoli, nutrendoli, offrendo fave e zucchero, anche recitando per loro le sue poesie di bambina. Ha un pessimo rapporto con l’aiuto cocchiere, tal Mustafà che ambirebbe a guidare la Lancia del conte Salvadori, una delle prime automobili, bellissima, con gli strapuntini dietro, nera lucida, se il posto non fosse già preso dallo chauffeur Lanfroy, un reduce decorato. Mustafà tratta male i cavalli e Joyce non lo sopporta. Lo detesta anche per il suo servilismo. Il giovane garzone di stalla, ossequioso verso la proprietà e devoto alla causa dei padroni, sarebbe diventato di lì a breve il capo di una squadraccia dedita a picchiare pacifici socialisti e repubblicani in strada e nelle case. Il periodo è quello delle agitazioni degli operai e dei contadini e anche se nel piceno non ci sono stati grossi movimenti come nelle campagne del Nord, qualcosa si teme.

Quando d’estate tornano a Porto San Giorgio, i piccoli Salvadori sono colpiti dall’ingiustizia della disparità di classe tra i loro parenti rentiers e il paese popolato da mezzadri, artigiani, piccoli commercianti, pescatori. Loro sono abituati, a Firenze, a frequentare persone di ogni estrazione sociale senza porre steccati o esclusioni: le famiglie con cui intrattengono rapporti sono per lo più famiglie di operai, impiegati, artigiani. E sì, a Cynthia capita di frequentare anche signore inglesi e salotti, ma quando la moglie di un agrario umbro, la contessa Grace di Campello, le dice «Ma Cynthia, tu dovresti essere col fascismo; il fascismo difende la nostra classe», lei le risponde: «La vostra non è più la mia classe».

Invece, nelle Marche, la distinzione tra padroni e mezzadri, tra potenti e sfruttati, è molto netta, fa parte dell’ordine sociale dell’ex Stato pontificio ancora ben radicato. I nipoti ‘fiorentini’, però, quando tornano da quelle parti, criticano il nonno conte, i suoi silenzi e la sua bellissima papalina ricamata che indossa in casa, il suo incedere autoritario che però nasconde inanità (la proprietà è gestita, di fatto, da fattori e contabili), lo prendono in giro perché legge Salgari, considerano quei loro parenti arretrati e il loro modo di vivere un po’ assurdo, anacronistico.

Ricordando l’estate del 1920 e i giorni caldi dello sciopero generale, Max dirà di essere rimasto molto impressionato dalla disuguaglianza dell’ambiente sangiorgese. Quando una delegazione dei ‘sovversivi’ si era recata alla villa di suo nonno per esporre le proprie istanze, differentemente dai suoi cugini, lui ne aveva appoggiato le ragioni. In paese c’erano molti socialisti e repubblicani, una società operaia e la camera del lavoro. Echi del biennio rosso erano arrivati sin lì. La rivolta di Ancona (distante poche decine di chilometri) del giugno 1920, con la ribellione armata dei bersaglieri che non volevano partire per l’Albania, ne era stata uno degli episodi più significativi. Era stata sostenuta da una parte consistente della popolazione, dai lavoratori del porto, dagli anarchici che in città costituivano una presenza attiva e numerosa sin dalla fine dell’Ottocento, accresciuta nella settimana rossa di Errico Malatesta del 1914; da Ancona, la sommossa si era estesa anche ai paesi vicini e c’erano stati scontri in tutte le Marche, in Romagna, in Umbria, scioperi di solidarietà a Roma e Milano, blocchi ferroviari. La rivolta, che aveva lasciato morti sul campo sia da una parte sia dall’altra, era stata repressa a colpi di cannone, ma aveva avuto come effetto la rinuncia all’occupazione dell’Albania.

È così che dalle parti dei Salvadori, un po’ più a sud appunto, si parlava di fare di villa Marina una casa del popolo, e Joyce ricorda che vi era stato un piccolo assalto bonario alle cantine della villa da parte di alcuni socialisti che si erano rivolti così al nonno: «Sor conte, volemo spartì?». La cosa si era risolta senza incidenti, ma la famiglia era rimasta molto scossa e il pomeriggio stesso il conte aveva chiamato a raccolta gli altri proprietari terrieri della zona per «armare un loro piccolo esercito privato» diventando così uno dei primi finanziatori del fascismo in zona.

Joyce bambina ha grande simpatia per i contadini-reduci che non le parlano delle loro esperienze di guerra ma sorridono con franchezza, sono amichevoli e «giocavano con i bambini come se i bambini fossero importanti e preziosi». Al contrario, non sopporta gli ufficiali-reduci che capitano a casa del nonno, arroganti e odiosi e che considerano i bambini una seccatura.

Le persone a cui vuole bene e che rievoca spesso come esempio di onestà e correttezza sono quelle del ‘popolo’. Come la Cognigna, moglie del vergaro che abita in una casa colonica vicina alla villa; Filomena, una marinara che vive in una capanna sulla spiaggia; il giardiniere Nazzareno, che è un vecchio socialista; Nannì Felici, un fabbro anarchico dall’invettiva sempre pronta.

Porto San Giorgio è anche questo, un villaggio di persone pacifiche e laboriose, ed è un posto in cui la famiglia Salvadori ha un ruolo importante per varie ragioni. È stato infatti il bisnonno Luigi a bonificare decine di ettari di terreni, per dodici chilometri di costa, frutto della regressione marina di fine Settecento che ha interessato il tratto di spiagge sotto Fermo, tra il porto e il Tenna. Il bisnonno era stato sindaco per più mandati, priore del porto, imprenditore agrario moderno e innovativo. A dar lustro al territorio, anche suo figlio Tommaso, nominato da Joyce in varie opere come l’unico intellettuale e studioso della famiglia prima di Willy: laureato in Medicina a Pisa, aveva preso parte alla spedizione dei Mille, poi era diventato un celebre ornitologo (a lui sono dedicati i nomi di varie specie di uccelli, tra cui un’anatra della Papuasia, oltre a un fagiano, uno scricciolo, un canarino); autore di numerosissime opere scientifiche e collaboratore dei cataloghi del British Museum, aveva riorganizzato la raccolta del museo zoologico di Torino, uno dei più importanti d’Europa, di cui era stato vicedirettore per una vita.

Ottenuto dunque da privatista il diploma al liceo classico Leopardi di Macerata, Joyce, sulla scia del padre che aveva a suo tempo studiato con i migliori professori di Lipsia, decide di iscriversi all’università di Heidelberg, la cui facoltà di Filosofia a quell’epoca è la più prestigiosa d’Europa. Per farlo, deve mettere insieme un po’ di soldi e trova impiego come istitutrice e cameriera presso una famiglia napoletana a Bengasi, dove rimarrà sei mesi soffrendo per la convivenza con quei suoi datori di lavoro piuttosto ottusi e ignoranti. Anche i suoi fratelli lavorano. Max in una fabbrica poi in una mensa per studenti, Gladys, laureata a Ginevra in Psicologia, si occupa di bambini handicappati, attività all’avanguardia per l’epoca che poi coltiverà tutta la vita, anche una volta tornata nelle Marche.

Ha ancora diciotto anni quando, messo da parte un gruzzolo sufficiente, Joyce torna in Italia, passa dalla Svizzera per salutare i genitori, e va nella Germania di Weimar.

A Heidelberg vive in un pensionato con altre ragazze, si mantiene insegnando francese e italiano in un collegio o facendo la babysitter, frequenta le lezioni dei migliori professori, tra cui l’esistenzialista Jaspers e il neokantiano Rickert. È in contatto con gli studenti di sinistra (i sozi,i giovani socialisti e socialdemocratici che si oppongono ai nazi), frequenta un maneggio in cui può cavalcare in cambio di lavori da scuderia. Ogni tanto esce con dei ragazzi per andare a ballare. Fa, insomma, vita universitaria.

Una volta riceve una visita di Willy che, per farle un regalo, la porta a sentire un concerto al festival di Bayreuth: c’è Toscanini che dirige il Lohengrin di Wagner, in un teatro in cui si esibiscono i massimi maestri dell’epoca. Joyce, però, non apprezza molto i toni che le ricordano le marce di un reggimento («il senso dell’umorismo di Wagner non era molto sviluppato, c’era un sottofondo razzistico-militaristico») e la lunghezza estenuante dell’opera, né le piacciono le facce che vede attorno, dall’aria già nazista.

Ci sono le corporazioni studentesche, a Heidelberg, le confraternite che organizzano dei duelli al pugnale, i Mensuren, illegali ma tollerati in quanto folkloristici e tradizionali, importanti per la formazione patriottica del bravo tedesco.

Nel ’32, poi, in città arriva Hitler; il borgomastro gli ha concesso l’uso della Stadthalle e gli studenti di sinistra si preparano a riceverlo, pensando di organizzare un contraddittorio. In quanto ‘esperta’ di opposizione al fascismo, per averlo sperimentato in prima persona in Italia da perseguitata, Joyce viene scelta dai compagni come loro portavoce. Dovrà illustrare le loro ragioni e butta giù anche una scaletta per il suo intervento, ma le cose vanno diversamente. Già la sera prima del comizio si capisce che aria tira, con i bivacchi di nazisti in uniforme che occupano la città tra bevute e canzoni tra il patriottico e l’osceno. La descrizione di Joyce di quelle ore è l’istantanea della tenebra che, già apparsa in Italia, si è fatta ancora più scura e paurosa e comincia ad allungarsi su tutto il continente senza trovare opposizione:

L’indomani la città era in stato d’assedio, riempita di camicie cachi e vessilli rossi, i negozi erano chiusi, le strade bloccate, la gente tappata in casa. Dal balcone del municipio, altoparlanti potentissimi diffondevano ovunque il nevrotico, cadenzato abbaiare della voce di Hitler, il fragore degli applausi, l’esplodere delle canzoni. Altro che contraddittorio!

Ero molto scossa. Corsi all’università in cerca dei miei professori. Ne trovai un paio all’entrata, non mi ricordo nemmeno chi fossero, e concitatamente descrissi loro quel che stava accadendo.

Mi guardarono con un sorriso di paziente sopportazione. «Non se la prenda», mi dissero. «Quando quei ragazzoni si saranno sfogati, tutto tornerà come prima».

La loro ottusità mi sconvolse; e quando trovai Jaspers e Rickert, la risposta non fu molto diversa. Feci allora alcune riflessioni sugli accademici, le università e la cultura libresca. Forse, la cultura che mi serviva, avrei dovuto cercarla da un’altra parte.

Una prima fase della vita di Joyce si chiude così, con il rigetto per l’establishment culturale delle accademie e delle università, del sapere ufficiale ai massimi livelli di raffinatezza del pensiero che però non ha saputo o voluto riconoscere i segni della tragedia incombente neanche quando ce li ha avuti sotto gli occhi. Distratto e miope.

2

Un piccolo passo indietro per collocare, nelle varie zone d’Europa in cui si muovono e nelle diverse svolte della loro esistenza, tre dei protagonisti di questa storia che stanno per legarsi gli uni agli altri.

Dunque, da una parte abbiamo i fratelli Salvadori, Joyce e Max, e dall’altra Emilio Lussu. Il punto comune sarà Giustizia e Libertà, il movimento antifascista al quale i Salvadori aderiranno da subito. Sorto a Parigi nel 1929 intorno a un gruppo di esuli fuggiti dal confino e dalle squadracce mussoliniane, ha come obiettivo l’insurrezione e il rovesciamento del regime.

Di Joyce sin qui abbiamo detto. Lasciamola per un attimo, per capire invece chi è Emilio Lussu e cosa rappresenta ai suoi occhi nel momento in cui le loro vite si incrociano la prima volta.

Quando Joyce incontra per la prima volta Emilio a Ginevra, nel 1933, è consapevole di trovarsi al cospetto di un mito: l’uomo a cui deve consegnare un messaggio segreto per conto di Giustizia e Libertà è un prestigioso rivoluzionario ricercato dalle polizie fasciste di tutta Europa.

Carismatico, coraggioso, indomito, Lussu è un figlio della Sardegna più profonda. Nato ad Armungia nel 1890, laureato in Giurisprudenza a Cagliari, amatissimo comandante della brigata Sassari (nella prima guerra mondiale ha ricevuto ben quattro medaglie dopo quattro anni di trincea per azioni sull’altipiano del Carso e della Bainsizza), ex deputato del Partito sardo d’azione, ha pagato cara, fin lì, la sua militanza, ma ha anche ottenuto una gran bella vittoria su un regime che sembra inattaccabile.

Capelli e occhi neri, slanciato, elegante, occhiali dalla montatura di metallo, baffi e pizzetto, sguardo ironico e tagliente, in quel periodo si fa chiamare ‘Mister Mill’ e vive in clandestinità. Agli occhi dei giovani dell’epoca, lo dice Joyce stessa, è un personaggio leggendario, per le gesta in Sardegna e per la sua avventurosa fuga da Lipari.

I fatti della Sardegna sono questi: la sera del primo novembre 1926, centinaia di fascisti hanno assediato la casa dell’avvocato Lussu. Non è un’azione isolata, è solo una delle rappresaglie che bande di fascisti organizzano in tutta Italia – devastando case, sedi di giornali, picchiando e assaltando – non appena si è diffusa la notizia dell’attentato fallito a Mussolini, avvenuto il giorno prima a Bologna per mano del sedicenne Anteo Zamboni. Lussu, che è un antifascista, ha partecipato alla secessione dell’Aventino dopo l’assassinio di Matteotti, è antimonarchico, ha lavorato a un progetto federalista-rivoluzionario per unire azionisti, repubblicani e socialisti, è nel mirino dei fascisti della sua città: l’ordine è di saccheggiarne la casa e linciarlo sul posto. L’organizzazione dell’assalto, nella sede del fascio, è durata tutta la giornata per cui c’è stato tempo e modo, per Lussu, di ricevere informazioni da voci amiche e preparare una reazione. Gli amici gli consigliano di scappare ma lui decide di restare in casa, situata nella piazza più centrale di Cagliari, lasciandola ben illuminata, «per dare un esempio di incitamento alla resistenza».

Scende in strada per vedere che succede, sente gli squilli di tromba che chiamano a raccolta i fascisti mentre la piazza si fa deserta. Risale, manda via la domestica. La città continua a serrarsi, i negozi abbassano le saracinesche, i cinema si svuotano. Al ristorante vicino casa dove va a pranzare, il cameriere – che è stato un suo soldato durante la guerra e ora è diventato fascista ma nutre ancora grande rispetto del capitano – lo scongiura di partire subito. La sentenza contro Lussu è stata emessa e lo sa tutta Cagliari. Persino gli inquilini del suo palazzo, tra cui un magistrato di Corte d’appello, si chiudono e tacciono terrorizzati.

«Incominciai a preparare la difesa. Un fucile da caccia, due pistole da guerra, munizioni sufficienti. Due mazze ferrate dell’esercito austriaco, trofei di guerra, pendevano al muro». Due giovani amici e compagni si presentano per aiutarlo ma lui li congeda senza discutere. Spegne la luce e si avvicina alla finestra. Assiste alla devastazione della sede della tipografia del giornale «Il Corriere» all’angolo, poi a quella dello studio dell’avvocato Angius.

Quindi risuona il grido «Abbasso Lussu! A morte!».

È sorpreso di riconoscere tra gli assalitori persone che conosce bene, di cui è stato amico o compagno di scuola.

La colonna si divide in tre parti e l’attacco arriva da tre punti: una squadra sfonda il portone e sale dalle scale, una cerca di entrare da un cortile sul retro, l’ultima si arrampica dai balconi. «Confesso che, nella mia vita, mi sono trovato in circostanze migliori. I clamori della piazza erano demoniaci. La massa incitava gli assalitori dalle finestre con tonalità di uragano».

Lussu lancia un primo avviso, grida «Sono armato!» da dietro le persiane.

Poi, mira e spara al primo che arriva sul balcone. Un giovane fascista, Battista Porrà, colpito a morte piomba giù, sul selciato della piazza. Gli altri scompaiono in un lampo.

Nonostante lo svolgimento dei fatti dimostri la legittima difesa (e infatti verrà assolto) e nonostante l’immunità parlamentare, Lussu viene portato in carcere. Ci vorrà un anno prima di arrivare a sentenza ma l’ordine di scarcerazione immediata è seguito da un ordine di domicilio coatto. Lussu è condannato alla pena di cinque anni di confino per misure di ordine pubblico e definito «avversario incorreggibile del regime».

In quell’anno di carcere si è ammalato di pleurite, non ha ricevuto cure adeguate e ha sviluppato una lesione tubercolare. Sebbene dichiarato intrasportabile da un medico, violando il regolamento carcerario Lussu viene spedito a Lipari. Non gli permettono neanche di salutare la madre. Lungo il percorso verso l’imbarco incontra solo militari schierati e armati: le banchine sono deserte e solo un pescatore, ritto su una barca in mezzo al mare, grida «Viva Lussu! Viva la Sardegna!» prima di approdare in porto e finire a sua volta accerchiato dalla polizia.

Lussu viene imbarcato febbricitante e provato. Sperano che muoia durante la traversata.

Due giorni dopo, invece, approda a Lipari e, seppure sfinito e ammanettato con doppia catena, riesce a scendere sulle sue gambe.

Ad attenderlo, una fila di camicie nere che improvvisano un’accoglienza intonando il de profundis, ma anche compagni e amici che lo salutano con affetto e rispetto. Sull’isola c’è un piccolo drappello di ex deputati come lui, è come se a Lipari si fosse ricostruito in scala ridotta il parlamento di un tempo. Ci sono democratici, repubblicani, liberali, cattolici, c’è il capo della massoneria, e naturalmente ci sono socialisti, comunisti, anarchici.

I colleghi gli fanno subito notare che è seguito da agenti in borghese. Lussu è infatti considerato molto pericoloso dal regime ed è stato disposto per lui un trattamento speciale.

Non che manchi la sorveglianza, a Lipari. Isola bellissima, così come Ponza, Ustica, Favignana, Pantelleria, Lampedusa, Tremiti, dal novembre del ’26, data dell’entrata in vigore delle leggi eccezionali fasciste, è destinazione di confino. In quegli anni è la principale colonia per gli oppositori politici. Il paese è piccolo e gli abitanti non si mischiano ai confinati. La natura è amena, il clima d’estate è molto caldo, il mare spettacolare, ma quel posto è un carcere a cielo aperto.

Tutto attorno, a terra e in acqua, guardie, vedette, pattuglie, spioni, ronde. In porto, mas armati di mitragliatrice e riflettori; al largo, incrociano motoscafi veloci e imbarcazioni a vela e a motore; sull’isola quattrocento uomini armati sorvegliano cinquecento prigionieri, più o meno un agente ogni due confinati. Tra i deportati vi sono anche pericolosi agenti provocatori, ex fascisti in punizione disposti a ogni bassezza pur di riguadagnare stima e favori dei loro vecchi capi.

La vita è scandita da orari da rispettare, c’è un coprifuoco, ci sono ronde di controllo che passano per le case abitate dai confinati. La corrispondenza in arrivo e partenza, compresi libri e riviste, è censurata e vistata. È proibito parlare di politica, ma di cosa parleranno mai dei deportati per motivi politici? E dunque il modo si trova. Sostituendo la parola ‘fascisti’ con la parola ‘polpi’, si passano ore ad analizzare la vita dei polpi, la loro organizzazione sociale, il loro comportamento in natura e via così.

Il controllo su Lussu è molto pesante: «Essere di continuo pedinati sembra una cosa indifferente. Invece è molto penoso e irritante. Bisogna avere i nervi a posto per non diventare nevrastenici, sentendo sempre dietro di sé degli uomini che vi seguono come la vostra ombra. Uscire di casa ed essere seguiti: avvicinarsi ad un amico ed essere seguiti: parlare ed essere uditi: fermarsi e sentire che anche l’altro si ferma; entrare in un caffè, in un negozio, in una casa, e vedere sempre la stessa faccia; non poter sorridere; stringere la mano a un passante, non poter ricevere in casa un amico, senza che la vostra ombra ne prenda nota, questo diventa in breve un’oppressione e un incubo».

Dal primo momento in cui ha messo piede sull’isola, Lussu ha avuto una sola idea in testa: la fuga. È convinto che, con un buon piano e complicità esterne, è possibile «evadere da qualunque posto, anche da una fortezza», ma nessun confinato è mai riuscito nell’impresa.

Ci vorranno anni, vari tentativi, un gran lavoro di preparazione. Alla fine, scapperanno in tre: il capitano sardo considerato pericoloso agitatore politico, un giovane intellettuale fiorentino, il nipote di un ex presidente del consiglio.

Emilio Lussu, Carlo Rosselli, Fausto Nitti.

Destinazione Francia.

Nel libro La catena, scritto subito dopo l’arrivo a Parigi, Lussu riserva alla fuga vera e propria un solo capitolo. Gli preme di più spiegare il contesto, raccontare le condizioni di vita dei confinati, ricostruire il clima che ha portato alla nascita delle leggi eccezionali. Però gli è chiaro che il raid di Lipari è stato «un sasso gettato al centro di un lago calmo in una giornata di sole. Attorno al punto toccato dal sasso, i cerchi si formano, si moltiplicano, si estendono, e ridanno animazione all’immobilità, vita improvvisa alla morte apparente», e sa, perché molti sono interessatissimi all’aspetto ‘sportivo’ e chiedono tutti i dettagli, che «il giovane lettore che s’interessi di avventure romanzesche ha probabilmente saltato le pagine sul tribunale speciale, e attende la fuga».

C’è il contesto politico e c’è l’azione.

O anche, c’è la cornice e c’è l’opera d’arte. Perché la fuga è davvero rocambolesca, come viene spesso definita per sottolinearne l’audacia e la dinamica, ed è un capolavoro, per riuscita ed effetto. E per ciò che segue, ossia la nascita del movimento che da lì trae ispirazione e forza. Una volta arrivati in Francia i protagonisti, intervistati dai giornali di tutto il mondo, non possono svelarne tutti i dettagli (uno dei fondamentali ‘complici’, Gioacchino Dolci, viene chiamato Caio perché il nome non si può ancora dire), ma un libro uscito nel 2009, Lipari 1929 di Luca Di Vito e Michele Gialdroni, ne ricostruisce accuratamente la preparazione con documenti, lettere, testimonianze, accidenti, tentativi, dispacci e dati tecnici. Ed è una storia avvincentissima, piena di suspense.

L’ex militare Lussu, appena messo piede sull’isola, ha immediatamente individuato i punti strategici; da quei luoghi non passerà mai, per non destare sospetti. Comincia a rispettare orari ferrei e si impone una disciplina da cui non derogherà mai – uscite alla stessa ora, passeggiata quotidiana in quella che la polizia ritiene la zona più adatta all’evasione ma che è all’opposto di quella prescelta, luoghi fissi da frequentare per apparire prevedibile e rassicurante. Come alloggio, sceglie una casa danneggiata dal terremoto (Nitti racconta che in una stanza c’era un buco al centro del pavimento e si doveva camminare rasente al muro, per andare in bagno bisognava fare gli equilibristi su una passerella) che ha il pregio di avere una terrazza alta da cui si può osservare il mare e controllare i quattro punti cardinali. Dispone, inoltre, di quattro vie di fuga attraverso i tetti.

In quella casa passerà molto tempo, in inverno, colpito da una ricaduta della tubercolosi. È a letto febbricitante, quando riceve la prima visita di Carlo Rosselli, appena sbarcato a Lipari. È il gennaio del 1928, Lussu racconta: «Venne a trovarmi il giorno dopo il suo arrivo. Sorridente, con la guida di Lipari in mano, sembrava un turista. L’isola gli faceva dimenticare l’aria compressa dal carcere». Il ventottenne Rosselli, infatti, è appena uscito di prigione, dove ha scontato dieci mesi di reclusione per aver favorito, insieme a Sandro Pertini e Ferruccio Parri, l’espatrio di Filippo Turati in Corsica.

Lussu e Rosselli diventano subito amici. Confinati sull’isola, si vedono quotidianamente, ma anche dopo, per circa sei anni, dal ’29 al ’34, non passerà giorno senza che siano insieme, concentrati a progettare, elaborare, discutere, confrontarsi. Da militanti, con obiettivi ben precisi. Da azionisti.

Lussu, rievocando la figura di Rosselli, dirà: «Un temperamento d’eccezione il suo. L’ho sempre visto senza riposo e senza stanchezza, a Lipari come a Parigi. Solo un uomo di quella tempra e di tanto entusiasmo morale poteva dare tanto prestigio all’antifascismo e a un movimento come Giustizia e Libertà».

Da subito, Lussu e Rosselli parlano di fuga e continueranno a parlarne. Rosselli: «Abbiamo poi sempre parlato di fuga, fino alla noia, fino alla reciproca esasperazione. Fuga con variazioni, in tutti i tempi. Passati, presenti, futuri, condizionali. Fughe in barca, in motoscafo, in piroscafo, in aeroplano, in dirigibile.

Giorgia Antonelli | doppiozero | 17 gennaio 2023

Quando si entra nel cimitero acattolico di Roma si viene sopraffatti dalla bellezza e dalla quiete, e in mezzo ai dedali di percorsi fra tombe di personaggi più o meno celebri, quasi non si fa caso a una piccola pietra miliare posta proprio all’ingresso, per terra, su cui si legge «In memoria di Joyce Salvadori 1912 – 1998 Emilio Lussu 1890 – 1975». È qui che sono custodite, insieme per l’eternità così come insieme avevano vissuto, le ceneri di due dei più importanti protagonisti della Resistenza italiana.

La storia della loro vita è la geografia di una guerra e al contempo la mappa di un amore, e se per tutta la loro esistenza l’importanza politica e letteraria di Emilio Lussu (scrittore, partigiano, padre costituente e deputato) sembra aver offuscato il ruolo di Joyce nella scrittura e nella Resistenza, lasciando la conoscenza di questa importantissima figura del ‘900 a un pubblico ristretto di intellettuali, adesso la bella biografia scritta da Silvia Ballestra per Laterza, La Sibilla, vita di Joyce Lussu, restituisce al grande pubblico la consapevolezza di un personaggio storico, culturale e letterario di prim’ordine.

Ballestra ha svolto un accuratissimo lavoro di ricostruzione della vita di Lussu, basandosi non solo sui documenti e sui libri, ma anche sulla testimonianza diretta di Joyce, conosciuta quando Ballestra era poco più che ventenne e a cui è rimasta legata per tutta la vita da un intenso rapporto di amicizia e condivisione di intenti letterari, oltre che dalle comuni origini marchigiane.

Ballestra segue dunque le orme di Beatrice Gioconda Salvadori (detta Joyce) fin dalla nascita, avvenuta a Firenze l’8 maggio del 1912, ultima dei tre figli di Guglielmo Salvadori Paleotti (detto Willy), filosofo, professore di filosofia e traduttore italiano di Herbert Spencer, e di Giacinta Galletti di Cadilhac (detta Cynthia), donna coltissima e poliglotta, che trasmette a Joyce il Collier’s pluck, la grinta che proviene dal ramo femminile inglese trapiantato nelle Marche della sua famiglia: entrambi provengono da nobili famiglie di possidenti terrieri marchigiani ed entrambi hanno rinnegato le loro famiglie d’origine, ritenute distanti dagli ideali socialisti che li animano.

È dunque in seno alla famiglia che Joyce inizia a sviluppare la propria coscienza politica, segnata, appena dodicenne, dal pestaggio del padre e del fratello maggiore Max a opera dei fascisti. È dal ’24 dunque che Joyce conosce la fuga: prima in Svizzera, da cui fa la spola con le Marche, al seguito dei genitori, poi in Africa per lavoro e in Germania per studio.

Questo primo episodio di violenza lascia una traccia profondissima nella coscienza della giovanissima Joyce, la stessa consapevolezza che attraverserà in quegli anni altre scrittrici italiane della resistenza come Alba de Céspedes e che porta in sé una domanda che è una rivoluzione epocale: dove sono le donne?

Mentre gli uomini combattono, vanno in guerra, si armano per la Resistenza e subiscono attacchi, le donne restano a casa, al sicuro. Cosa possono fare le donne? Moltissimo, sembra mostrarci Joyce con l’esempio della sua vita, fedele al principio dei suoi dodici anni, quando «giurai a me stessa che mai avrei usato i tradizionali privilegi femminili: se rissa aveva da esserci, nella rissa ci sarei stata anche io».

Ed è proprio questo che viene fuori dalla scrittura di Ballestra, il ritratto di una donna forte, determinata, senza peli sulla lingua tanto da usare liberamente il turpiloquio e capace di raccontare le esperienze umane senza tabù, dalla guerra all’aborto del primo figlio di Emilio – che non poté tenere perché fuggitiva – al parto di suo figlio Giovanni, in grado di arringare le piazze con determinazione e mantenere il sangue freddo nelle situazioni più controverse, capace di lasciare a guerra terminata il figlio piccolissimo alle cure di sua madre Giacinta nelle Marche per girare la Sardegna – terra del suo amato Emilio – a cavallo, per parlare con le donne sarde e smuoverle dal loro torpore, per instillare in loro una coscienza politica.

Joyce non è sempre stata così, racconta Ballestra, è stata timida in giovinezza, ma è stata la vita a forgiarla. Scrive Ballestra: «È il fascismo che l’ha spinta fuori dal suo paese, le ha tolto i documenti, ha punito i suoi familiari. A questo Joyce reagisce con la rivolta. E con non poca rabbia, sentimento indispensabile per la sopravvivenza».

Ci vuole coraggio, determinazione, e anche la forza di sfidare le convenzioni per essere Joyce Salvadori e diventare Joyce Lussu: mettere a tacere un primo matrimonio fallito nelle Marche degli anni ’30, legarsi per la vita e negli intenti a un rivoluzionario e seguirlo e sostenerlo per tutta la vita, sopportare i pettegolezzi che vedevano nella caparbietà del suo carattere e nella scelta di essere una donna libera i tratti di una poco di buono, ma Joyce non è una che si fa piegare dalle convenzioni sociali, né dai ruoli convenzionali e precostituiti. È una donna bellissima, colta e tenace che anche nei momenti più duri – la depressione che segue l’aborto, la lontananza da Emilio, dal fratello Max e dai suoi familiari, che rivedrà solo a guerra finita – non smette di apprezzare le piccole cose belle che la vita può offrire, quelle che restituiscono dignità anche nella disperazione: «i fiori, gli animali, il paesaggio, il buon cibo, le case accoglienti, l’aspetto ordinato di capigliatura e vestiario», sono questi gli elementi che rendono possibile resistere, combattere, perché «la lotta – scrive Ballestra – è un rimedio alla disperazione, l’azione è un richiamo morale ma anche di sopravvivenza alle atrocità della guerra».

Ed è con questo animo che seguiamo Joyce mentre si unisce al gruppo di Giustizia e Libertà, impara a falsificare documenti, assume identità sempre nuove e diverse, porta in salvo ricercati come i coniugi Modigliani, viene addestrata e reclutata a Londra nelle file del SOE (Special Operations Executive, agenzia segreta britannica nata per volere di Churchill) e nel settembre 1943, con il nome in codice di Simonetta, attraversa l’Italia per arrivare nel sud liberato dagli Americani per conto del Comitato di Liberazione Nazionale, perché «una donna può farcela dove tre uomini hanno già fallito». E Joyce riesce, supera difficoltà, mantiene i nervi saldi, e dimostra quello che si era prefissata da ragazzina: che una donna può essere nella lotta allo stesso modo di un uomo, tracciando così, con il suo esempio, un luminoso modello per le sue contemporanee e per le donne a venire.

La Storia di Joyce è dunque prima di tutto la storia di una vita, poi quella di una scrittrice. E a chi volesse obiettare che nel libro trova più spazio la narrazione della attività politica di Joyce piuttosto che di quella letteraria e che la dimensione narrativa possa perdersi tra le pieghe della Storia che inghiotte, sospende, trasforma, si può controbattere che la vita di Joyce fuori dalla scrittura è parte integrante della scrittura di Joyce.