Roma-Al Teatro Tordinona va in scena “INTERVISTE IMPOSSIBILI”-Autori del Progetto, Laura De Luca e Renato Giordano-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Roma-Al Teatro Tordinona va in scena “INTERVISTE IMPOSSIBILI”-

Roma-Autori del Progetto, Laura De Luca e Renato Giordano“INTERVISTE IMPOSSIBILI”-Al Teatro Tordinona, nel cuore di Roma e a due passi da Piazza Navona, si sta replicando anche quest’anno la rassegna “Le interviste impossibili – Dalla radio al palcoscenico”, messa in scena già nella scorsa stagione con un lusinghiero successo di pubblico. La stagione di quest’anno, iniziata a ottobre 2024, si protrae fino a maggio con cadenza mensile: ogni serata vede la messa in scena di due conversazioni immaginarie

Che cosa sono le Interviste Impossibili

La formula squisitamente radiofonica di stimolanti colloqui fantastici postumi, anche con personaggi che mai furono in carne ed ossa, bensì protagonisti di drammi teatrali o di romanzi o del mito, fu lanciata sul secondo canale della RAI negli anni settanta del secolo scorso. Successivamente, il format ha trovato spazio anche in teatro o in televisione.

Molte personalità note dell’intellighenzia italiana si sono cimentate in questo gioco intellettuale: Leonardo Sciascia, Umberto Eco, Italo Calvino, Gianni Arbasino, Andrea Camilleri, Luigi Santucci, Giorgio Manganelli, Maria Bellonci, Edoardo Sanguineti, Vittorio Sermonti.

La formula è semplice e geniale: un autore del presente immagina di intervistare un noto personaggio del passato. In radio il dialogo veniva messo in scena con la partecipazione al microfono dello stesso autore (che interpretava sé stesso), mentre un attore dava voce al personaggio intervistato. Veniva così fornito lo spunto per approfondire il confronto fra epoche lontane, cosicché queste conversazioni immaginarie provocavano anche un’autoanalisi spesso spietata sui vizi del nostro tempo.

Ripreso nel primo decennio di questo secolo dalla stessa Laura De Luca alla Radio Vaticana, lo schema ha confermato la sua grande potenzialità didattica, incoraggiando una rilettura della storia in chiave critica e creativa, persino ironica, tanto da stimolare l’attenzione dell’ascoltatore e, nel caso del teatro, dello spettatore, grazie alla forte tensione dialettica capace di sostituirsi all’azione scenica vera e propria.

Il format ha generato anche numerosi prodotti editoriali, pubblicazioni singole e antologie (Libreria Editrice Vaticana, , Armando Editore, Genesi, La Vita Felice, edizioni Solfanelli, La Mongolfiera…)

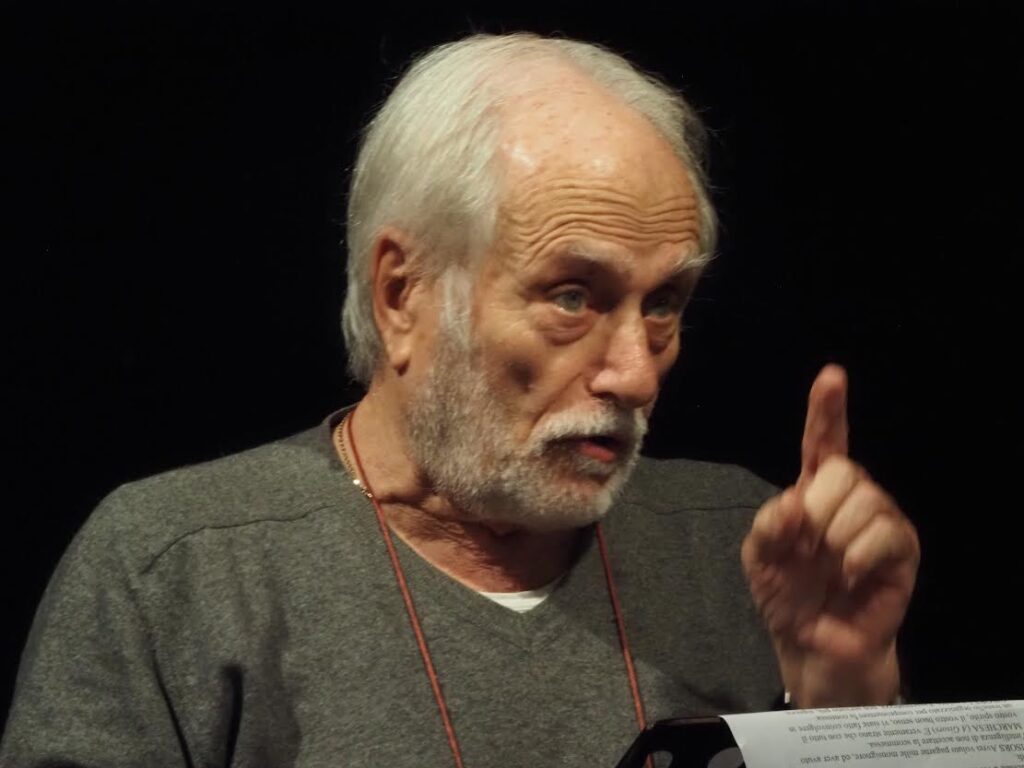

Alla Stagione 2023 – 24 si sono susseguiti sul palcoscenico del Teatro Tordinona personalità come: Franco Cardini, Ennio Cavalli, Idalberto Fei, Giuseppe Manfridi, Lucetta Scaraffia, Luca Verdone, Giovanni Maria Vian, e, tra gli interpreti, Martine Brochard, Mino Caprio, Giorgio Colangeli, Ennio Coltorti, Luigi Diberti, la compianta Maria Rosaria Omaggio, Giuseppe Pambieri, Edoardo Siravo, Milena Vukotic, sempre diretti da Renato Giordano.

Questi gli ultimi due appuntamenti per la stagione di quest’anno:

Sabato 12 aprile ore 21.00

-Milvia Spadi intervista ELEONORA D’ARBOREA (Raffaella Castelli)

-Annamaria Barbato Ricci intervista CAVOUR (Luigi Diberti)

Domenica 11 maggio ore 18.00

-Ennio Cavalli intervista EURIDICE (Debora Caprioglio)

-Laura De Luca intervista JOSEPH PILATES (Renato Giordano)

Coreografie di Giulia Marzattinocci

Teatro Tordinona

via degli Acquasparta, 16 – Roma -00186-

Info e prenotazioni : tordinonateatro1@gmail.com

tel. 06 7004932

Le interviste impossibili sono un fortunato format radiofonico nato negli anni settanta del secolo scorso. Importanti autori (scrittori, giornalisti, accademici etc) immaginavano di incontrare personaggi del passato in una conversazione di taglio giornalistico. Vi arteciparono nomi come Leonardo Sciascia, Italo Calvino, Umberto Eco, Edoardo Sanguineti, Giorgio Manganelli, Alberto Arbasino… Questo raffinato gioco intellettuale si è perpetuato negli anni in svariati contesti. Dopo le due edizioni RAI (1974 – 1975), ecco le dieci edizioni (dal 2009 al 2019) alla Radio Vaticana, poi diversi esperimenti televisivi e ancora la pubblicazione di numerose antologie da parte di editori piccoli e grandi ( La Mongolfiera, Genesi, Solfanelli, La Vita Felice, La Vela, Libreria Editrice Vaticana, Armando…) Dall’autunno 2023 il format è approdato al teatro romano Tordinona, a cura di Laura De Luca e Renato Giordano, con la regia di Renato Giordano: “Le interviste impossibili – Dalla radio al palcoscenico”. L’ Università Telematica Internazionale Uninettuno riporta in scena queste queste conversazioni immaginarie che offrono, con la vivacità del dialogo socratico, importanti spunti per l’approfondimento trasversale di temi storici e scientifici, nell’ambito di discipline diverse.

Il Teatro Tordinona, costruito nel 1670, è stato il più grande ed il più prestigioso teatro romano perlomeno in tutto il ‘700 e l’ ‘800. Poi è stato distrutto nel 1886 per permettere la costruzione degli imponenti argini del Tevere, e quindi salvare il centro di Roma dalle continue inondazioni.

Il nuovo Teatro Tordinona, inaugurato nei primi anni 30 del secolo scorso è attivo da allora e si è sempre distinto per una programmazione culturalmente all’ avanguardia per i tempi. L’attuale gestione del teatro da parte dell’Associazione Culturale Tordinona si associa al nome del suo direttore artistico, l’autore, regista e musicista Renato Giordano, che lo dirige ininterrottamente dal 1979 ad oggi. Gli anni della gestione di Renato Giordano confermano la vocazione moderna e contemporanea della sala di Via degli Acquasparta.

Foto Gallery

Indirizzo

Via degli Acquasparta , 16

Orari

Per gli orari e le modalità di accesso rivolgersi ai contatti indicati.

Contatti

Sito web:

Telefono:

06 7004932

Instagram:

www.instagram.com/teatrotordinona

Facebook:

Email:

Servizi

Servizi igienici per disabili

Accessibile ai disabili

Il Teatro Tordinona è un teatro di Roma.

Conosciuto anche come Sala Pirandello, porta il nome di uno dei più importanti teatri romani distrutto nel 1888 che era conosciuto anche come teatro Apollo-Tordinona, Tordinona-Apollo o solamente Apollo.

Storia

Il teatro sorse nel 1670 per volere della sovrana Cristina di Svezia che pregò il proprio segretario, il conte Giacomo d’Alibert, di intercedere presso il papa Clemente IX per la cessione di un immobile, precedentemente di proprietà della famiglia Orsini, sito dove ora sono gli argini del Tevere, sull’attuale lungotevere Tordinona, adibito fino al 1657 a carcere e, successivamente, a locanda.

Il primo teatro (1670 – 1697)

Dopo la costruzione delle Carceri Nove in via Giulia, lo stabile era stato abbandonato dai detenuti ed affidato in enfiteusi ad una confraternita di frati, che ne ricavò una locanda, destinata a fallire nel 1663 a causa della scarsa sicurezza della zona.[1] Un primo tentativo di trasformazione dello stabile in teatro c’era già stato da parte della Confraternita, ma il diniego del papa Alessandro VII ne bloccò l’attuazione. Nonostante ciò, alcuni documenti riportano la data 1660 come nascita del teatro.[2]

I lavori per adattare lo stabile a teatro vennero affidati a Carlo Fontana, architetto della Confraternita, che rimaneva proprietaria dello stabile affittandolo al prezzo di duecentocinquanta scudi l’anno al d’Alibert.[3] La sala, di circa 16×22 metri, era ad “U” nella tradizione del teatro all’italiana,[4] composta da sei ordini di palchi.[5] La costruzione lignea era decorata, negli interni, dai pittori Magno e Jovanelli,[6] ed era accessibile sia da terra che dal fiume. L’inaugurazione avvenne nella primavera del 1670 con uno spettacolo di Tiberio Fiorilli, a cui venne affidata l’intera stagione teatrale.

Poiché le rappresentazioni erano permesse unicamente nel periodo di carnevale, d’Alibert rimase seccato nel sapere che Filippo Acciaiuoli, frequentatore del salotto dell’Arcadia di Cristina di Svezia, aveva ottenuto il permesso da parte del nuovo pontefice, Clemente X, di rappresentare spettacoli al di fuori del periodo deputato: per questo motivo, per rendere possibili gli allestimenti, il teatro Tordinona passò nelle mani dell’Acciaiuoli che lo rilevò in affitto per milleduecentocinquanta scudi l’anno.[7]

Sotto la “direzione artistica” dell’Acciaiuoli il palcoscenico fu calcato da donne, precisamente dal 1671 al 1674.[8] Nel 1671 ebbero la prima assoluta Amanti, che credete e Chi mi conoscera di Alessandro Stradella, Il novello Giasone e Scipione Africano di Acciaiuoli, nel 1672 O ve’, che figurace di Stradella e nel 1673 L’amor per vendetta, overo L’Alcasta di Bernardo Pasquini.

Successivamente la direzione passò a Marcello De Rosis. Nel 1675 il teatro venne chiuso per i festeggiamenti del Giubileo, e rimase in disuso per sedici anni. Riaperto nel 1690 e completamente rinnovato negli interni, con la costruzione della sala a ferro di cavallo, venne demolito nel 1697 per ordine di Innocenzo XII, pontefice avverso all’arte teatrale.

Il secondo teatro (1733 – 1781)

Solo l’intervento del papa Clemente XII permise la ricostruzione dello stabile, ad intere spese dello Stato Pontificio: la nuova pianta era quasi circolare, con un ridotto numero di palchi (quattro, rispetto ai sei precedenti) e l’inaugurazione avvenne il 12 gennaio 1733 con l’opera il Coralbo. (Valesio, Diario di Roma, tomo XIX, 1733, c. 2r).

Nel 1735 avvenne la prima assoluta di L’Olimpiade di Giovanni Battista Pergolesi.

La programmazione, che aveva subito un calo qualitativo nel tempo,[9] non inficiò la frequenza degli spettatori, che frequentarono il Tordinona fino alla chiusura, per restauri, del 1762. La riapertura avvenne nel 1764, e nel 1768 nuovi lavori modificarono l’aspetto complessivo della sala. Il 29 gennaio 1781, tuttavia, un incendio incenerì l’intera struttura, che era completamente costruita in legno.[10]

Il terzo teatro (1795 – 1888)

Memoria del Teatro Apollo, demolito nel 1888. La stele commemorativa si trova sul lungotevere Tor di Nona

Il progetto per la ricostruzione fu affidato a Natale Marini e successivamente a Giuseppe Tarquini, che disponeva di mezzi finanziari per l’operazione. Il crollo della struttura in fase di realizzazione, a causa della scarsa qualità dei materiali impiegati, fece sì che venisse scelto Felice Giorgi per la progettazione: il nuovo teatro, ribattezzato Teatro Apollo, fu pronto nel 1795, cambiando però proprietario diverse volte, dal principe Francesco Publicola Santacroce al principe Giovanni Torlonia, che nel 1820 rinnovò nuovamente lo stabile. Nel 1795 avvenne la prima assoluta di La sposa polacca di Marcello Bernardini, nel 1796 di I viaggiatori amanti di Valentino Fioravanti e nel 1805 di La vedova contrastata di Pietro Carlo Guglielmi. Il 24 febbraio 1821 avviene la prima assoluta di Matilde di Shabran di Gioachino Rossini diretta da Niccolò Paganini ed il successivo 26 dicembre di La capricciosa ed il soldato o sia Un momento di lezione di Michele Carafa.

Il 1831 vide un ulteriore rifacimento del Tordinona-Apollo[11], con l’acquisizione di una facciata disegnata da Giuseppe Valadier e commissionata dal proprietario di allora, Alessandro Torlonia. Il nuovo prospetto, in stile neoclassico, si componeva di una facciata divisa in due da una balconata, sulla quale si aprivano tre archi a tutto tondo, separati da colonne[12], nei quali trovavano posto tre grandi porte finestre rettangolari. Alla sommità dell’arco centrale, campeggiava la scritta “Teatro di Apollo”. La nuova veste del teatro permise il cambio della programmazione dalla prosa all’opera: vi si produssero opere di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, mentre la direzione del teatro passò dagli impresari Lanari e Camusi a Vincenzo Jacovacci e poi a Nicola Carnevali. Nel 1831 avviene la prima assoluta di Il corsaro di Giovanni Pacini e nel 1839 di Furio Camillo di Pacini con Carolina Ungher.

L’11 febbraio 1841 avviene la prima assoluta di Adelia (opera) di Donizetti con Lorenzo Salvi, Ignazio Marini e Giuseppina Strepponi e nel 1845 di Virginia di Nicola Vaccai. Il 19 gennaio 1853 avviene la prima assoluta di Il trovatore di Giuseppe Verdi con Giovanni Guicciardi, Rosina Penco ed Emilia Goggi. Il 17 febbraio 1859 avviene la prima assoluta di Un ballo in maschera con Gaetano Fraschini e Leone Giraldoni, nel 1860 di Stefania di Raffaele Gentili, nel 1861 di Il mulattiere di Toledo di Pacini e nel 1866 di Caterina Howard di Errico Petrella.

Il teatro riabilitò il proprio nome, divenendo teatro di prima categoria: nel 1870 vi fu aggiunto il palco reale, in onore al re d’Italia Vittorio Emanuele II di Savoia. Nel 1882 avviene la prima assoluta di Le duc d’Albe di Donizetti con Leone Giraldoni e nel 1887 di Giuditta di Stanislao Falchi. Nonostante il successo, i lavori per la costruzione degli argini del Tevere, le cui continue inondazioni minavano la sicurezza della città e dei suoi abitanti, resero necessaria la demolizione, nel 1888, dell’intero teatro, che affacciava sul fiume. Solo nel 1925 venne costruita una stele commemorativa, con un’epigrafe di Fausto Salvatori, dove sorgeva una volta il teatro.

L’attuale teatro

Dopo la distruzione dello stabile, l’Istituto Autonomo Case Popolari si prese carico della ricostruzione dello stesso nelle immediate adiacenze della vecchia ubicazione del teatro Tordinona, promettendo di perpetuarne il nome e la fama: nei primi anni trenta del XX secolo il Teatro Tordinona riaprì i battenti in via degli Acquasparta, nel retro dell’immobile di Calza Bini destinato a sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari.

La frequentazione del teatro da parte del drammaturgo siciliano Luigi Pirandello, tuttavia, gli valse il cambio di nome da Teatro Tordinona a Teatro Pirandello[13] dalla fine degli anni quaranta fino al 1968, quando venne ripristinato l’antico nome. Attualmente il teatro è diretto da Renato Giordano e dispone di tre sale: una dedicata alle mostre, la seconda intitolata a Pirandello e la terza a Lee Strasberg.

Dal 2007 il teatro rischia la chiusura per mancato rinnovo del contratto di locazione all’associazione diretta da Giordano.[14]

Note

- ^ Stefania Severi. I teatri di Roma. Roma, Newton & Compton, 1989, pag. 94.

- ^ La data sembra essere ricavata da un testo di Felice Giorgi del 1795, chiamato Descrizione istorica del Teatro Tordinona. Il Giorgi si occupò di studiare i diversi progetti del teatro quando fu incaricato di ricostruirlo, nel 1795.

- ^ Paolo Guzzi. Il teatro a Roma. Tre millenni di spettacolo. Roma, Rendina Editori, 1998, pag 99.

- ^ Pianta del teatro, nel progetto del Fontana.

- ^ Guzzi sostiene ve ne fossero sette o otto. Op. cit., pag. 100. Una ricostruzione del Giorgi, del 1795, ne fa vedere sei.

- ^Stefania Severi, op. cit., pag. 95.

- ^Guzzi, op. cit., pag. 101.

- ^ Willy Pocini, basandosi su un diario dell’abate Benedetti, sostiene che le prime donne a calcare i palchi a Roma furono Susanna Banchieri, Maria Concetta Matrilli e Anna Priori, ma nel 1798. In Willy Pocini, Le curiosità di Roma, Roma, Newton & Compton, 1985, pag. 394.

- ^Stefania Severi, op. cit., pag. 96

- ^ Giuseppe Carletti scrisse, nello stesso anno, un poema chiamato L’incendio di Tordinona. Poema eroicomico, Venezia, 1781, in commemorazione del fatto.

- ^ Nonostante il nome ufficiale fosse Apollo, nella memoria dei romani rimase Tordinona. A testimonianza di ciò, valgano come esempio i numerosi sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli, che sono dedicati al Tordinona o che lo citano con tale nomenclatura nonostante questi si chiamasse effettivamente Apollo

- ^ Le due colonne, in marmo cipollino, provenivano dagli scavi condotti dal Nibby alla tenuta di Romavecchia (Villa dei Quintili), nel 1828-29.

- ^ Dal sito ufficiale del teatro

- ^ Rischia la chiusura il teatro di Pirandello di Carlotta De Leo, dal Corriere della Sera del 3 aprile 2007