La “riduzione a Ventotene” della fiamma mediatica-Articolo della filosofa Roberta De Monticelli-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

La “riduzione a Ventotene” della fiamma mediatica-Articolo della filosofa Roberta De Monticelli-

Articolo della filosofa Roberta De Monticelli-Il Manifesto di Ventotene non è solo Spinelli, Rossi e Colorni e non è solo un’istantanea di quell’epoca. È una moltitudine di persone, è un prima e un dopo. È il Progetto Spinelli, approvato nel 1984, architrave della Federazione vera degli Stati Uniti d’Europa e della sua Costituzione.

Ci sono due cose disturbanti nell’improvvisa – e tutto sommato benvenuta – accensione di fiamma parlamentare e mediatica su Ventotene e il suo Manifesto.

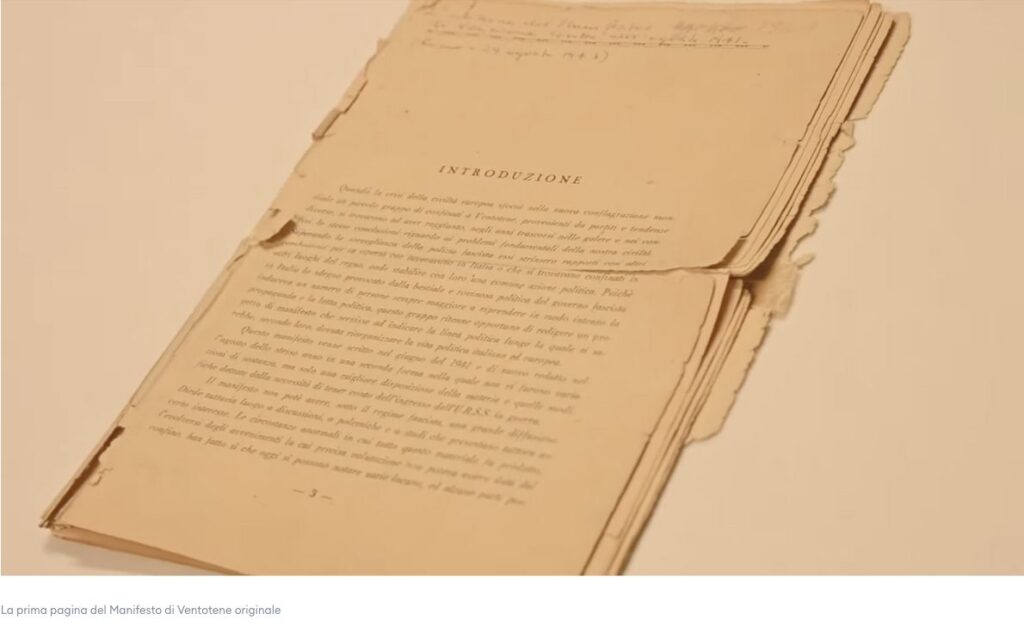

La prima è solo dolorosa. Vengono sempre e solo nominati in tre, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni quando si parla della fucina di idee da cui, fra pochi degli antifascisti confinati a Ventotene (che, bisogna pur dirlo, tutti gli altri prendevano per matti) nel 1941 fu scritta la prima radice di carta dell’Unione europea – gigantesco fatto, perché gli Stati hanno purtroppo di solito radici di sangue e terra, non di carta e pensiero. Ma a quella carta contribuì enormemente, e non solo come postina ma con una presenza intellettuale e morale senza la quale quelle carta non avrebbe superato gli scalcinati confini nazionali – Ursula Hirschmann, ebrea berlinese già espatriata, moglie di Colorni e madre fra l’altro di Renata Colorni, che a Roma si è rivolta a 50.000 persone, oltre che, dopo l’assassinio fascista di Ernesto a Roma a pochi giorni dalla liberazione, compagna di Spinelli per il resto della sua lunghissima avventura.

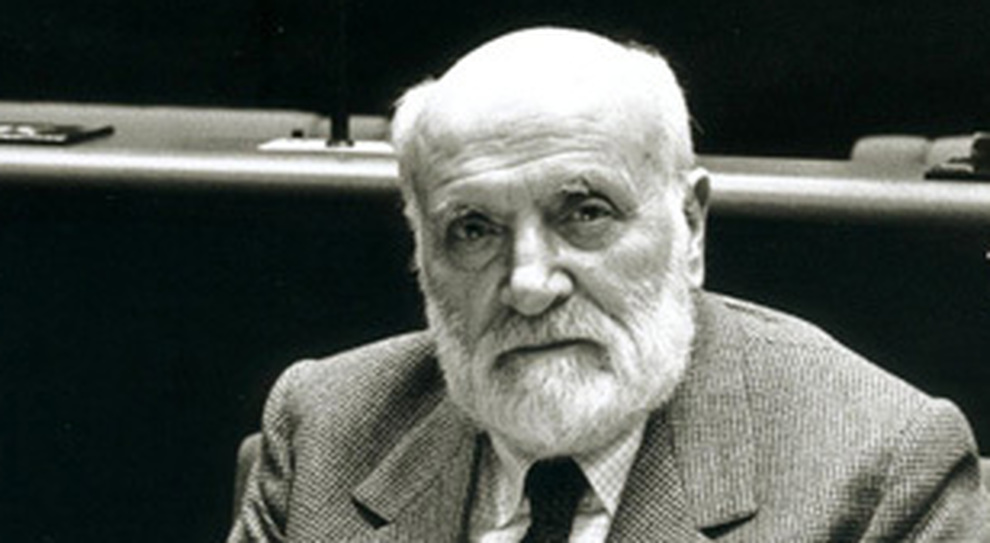

L’altra cosa è questa lunghissima avventura sia ridotta al fuoco pur battesimale di Ventotene. Questa riduzione ignora tutta l’immensa opera, teorica e pratica, di Altiero Spinelli, ormai rimasto solo con Ursula, che portò alla fine il Parlamento europeo, nel 1984, ad approvare a larga maggioranza il Progetto Spinelli, cioè il design istituzionale di una Federazione vera degli Stati Uniti d’Europa, Costituzione compresa. Opera immensa, non solo di grande consigliere dei principi – De Gasperi, Adenauer, Spaak, fino alla Comunità del Carbone e dell’Acciaio e alla Dichiarazione Schumann a Parigi il 9 maggio 1950, che ancora l’Unione celebra come suo atto fondativo. Perché fu allora, che si sfiorò – e si fallì – il primo grande passo, un’autentica cessione di sovranità verso un potere federale, con l’istituzione di una Difesa comune europea (CED)e quindi di una politica estera. Non tutti sanno che a questo progetto Spinelli lavorò intensamente con Monnet, per il quale scrisse anche un famoso discorso. Salvo ritirarsi col fallimento del progetto, per colpa dei francesi, nel 1954, e proseguire altrimenti la battaglia. Lungo la quale delineò in molti scritti ancora emozionanti la nuova frontiera post-kennediana della democrazia occidentale, la ripresa di quel costituzionalismo globale, di quella federazione universale di repubbliche, senza la quale, previde, le democrazie nazionali e imperiali erano destinate a implodere. Sono gli anni in cui sogna la “rivoluzione democratica” mondiale, insegna alla John Hopkins University, fonda l’Istituto Affari Internazionali. Anche l’indefesso lavoro di designer delle istituzioni europee non ha sosta dal 1970 che lo vede commissario, e poi membro del parlamento europeo, istituito nel 1976 e finalmente divenuto elettivo nel 1979.

E allora torniamo al Progetto Spinelli. Era stato dapprima sostenuto da Mitterrand, e poi affossato da francesi, britannici, tutti gli Stati-nazione che contavano. Al suo posto passò, con Delors, il pallido Atto Unico, la famosa lisca lasciata dopo che i pescecani avevano divorato il gran pesce. E tuttavia, senza il Progetto Spinelli e la vasta diffusione dei suoi contenuti nell’intelligenza europea, neppure Maastricht e poi, con il Trattato di Lisbona, il recupero almeno di un’ombra di Costituzione (La carta dei Diritti dell’Ue) sarebbero stati possibili.

Ma c’è un altro – e grandioso – pezzo della nostra storia che la “riduzione a Ventotene” cancella. Quella venuta prima. Il ventennio precedente, registrato in uno dei più bei libri del secolo scorso, l’autobiografia di Altiero Spinelli (Come ho tentato di diventare saggio), che racconta il più vasto e profondo confronto sistematico di un giovane comunista con l’ideologia alla quale aveva aderito da antifascista, per la quale stava chiuso in carcere: confronto che avviene sullo sfondo dell’intera storia del pensiero europeo e mondiale. Quasi vent’anni fra carceri e confino, la storia della liberazione di una mente dai muri delle idee illiberali, oltre che dai muri di pietra. Ne resta la più limpida e chiara critica dei presupposti erronei dello storicismo hegeliano e poi marxista (senza alcuna sconfessione dell’ideale di giustizia che aveva motivato la sua gioventù: “liberi e uguali” davvero, come ora riscopre Daniel Chandler. Incluse tutte le verità che tanto avrebbe fatto bene conoscere, anche solo così tardi, negli anni Ottanta, a tutti quelli che tentarono la transizione dal Pci al dopo. Su Togliatti, su Terracini, su Sereni su tutta la tragica generazione dei primi dirigenti del Pci.

Che nessun risentimento personale animasse Spinelli lo si vide quando accettò a viso aperto di candidarsi indipendente nella lista del PCI, quando l’eurocomunismo di Berlinguer, che certamente e finalmente lo aveva letto, gli consentì di gettare le basi di quell’unione che ora sta rischiando la sua dissoluzione. Ecco: non sarebbe il caso di dirlo, che anche dal punto di vista di questo straordinario ma fragile design istituzionale, e non certo soltanto a causa dello sciagurato Rearm Europe (l’idea opposta a quella della difesa comune), l’attuale dirigenza europea sta affossando quanto di meglio l’Europa avesse tentato di fare di se stessa e del suo futuro? Von der Leyen ormai va ovunque qualcuno l’ascolti, a Parigi a Berlino e presto a Toronto o a Camberra. Di essere la presidente della Commissione, che dovrebbe essere il solo organo propriamente federale dell’esecutivo europeo – lei sembra averlo del tutto dimenticato. “Nell’ora del pericolo”.

Nata a Pavia il 2 aprile 1952, è una filosofa italiana. Ha studiato alla Normale di Pisa, dove si è laureata nel 1976 con una tesi su Edmund Husserl.