Poesie di Cesare Pavese-scrittore, poeta, traduttore e critico letterario-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Poesie di Cesare Pavese-scrittore, poeta, traduttore e critico letterario

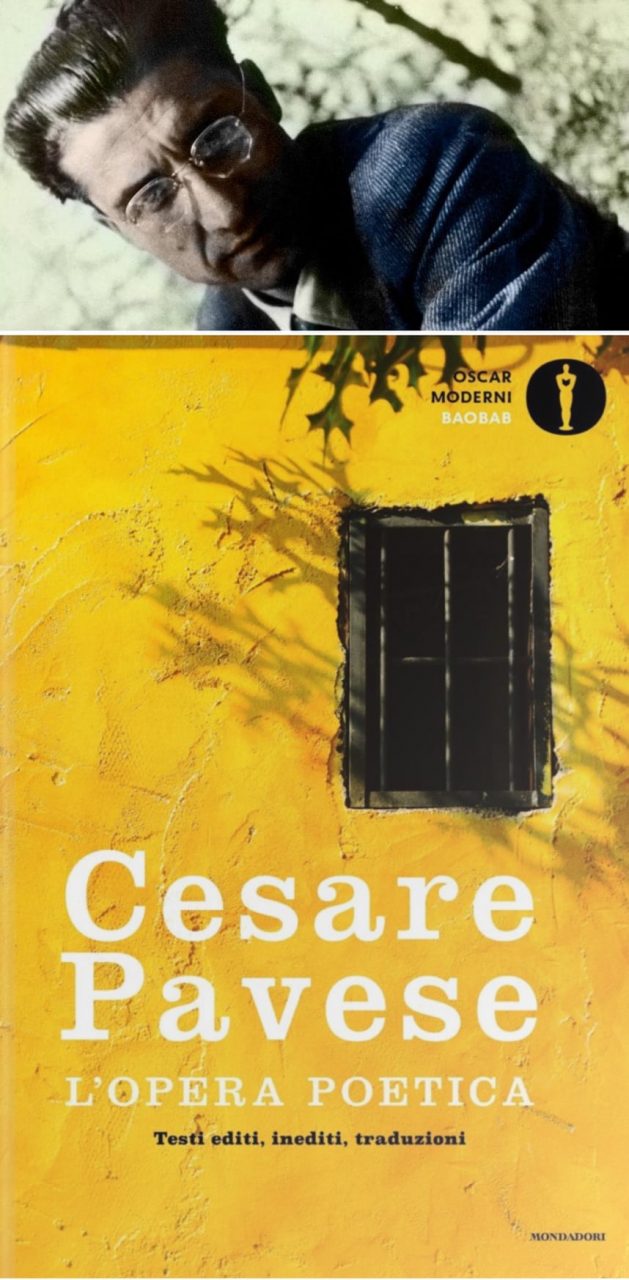

Cesare Pavese nasce il 9 SETTEMBRE 1908 a Santo Stefano Belbo, un paesino delle Langhe in provincia di Cuneo, e muore suicida il 27 agosto 1950, in una camera d’albergo a Torino.scrittore, poeta, traduttore e critico letterario è considerato uno dei maggiori intellettuali italiani del XX secolo. Esordisce con la traduzione di Moby Dick di Herman Melville, nel 1932; due anni più tardi prende avvio la collaborazione, durata tutta una vita, con la casa editrice Einaudi, che stampa, nel 1943, l’edizione aumentata della sua prima raccolta poetica, Lavorare stanca, uscita per Solaria nel ’36. Oltre la sua attività di redattore, traduttore e americanista, pubblica romanzi e racconti: Paesi tuoi (1941), Feria d’agosto (1946), Dialoghi con Leucò (1947), La bella estate (1949) per cui riceverà il premio Strega. L’ultimo romanzo, La luna e i falò, uscirà nella primavera del ’50. Nell’agosto dello stesso anno si toglierà la vita all’albergo Roma di Torino. Usciti postumi Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, apice della sua poesia, e il diario che lo ha accompagnato dal 1935 fino alla morte, Il mestiere di vivere.

La sua opera si colloca tra realismo e simbolismo lirico: la realtà delle natìe langhe e della Torino della vita adulta diventa teatro delle proiezioni interiori, del profondo disagio esistenziale, dei miti immaginativi, della ricerca di autenticità, delle ossessioni psichiche. Così le colline e la città vedono come protagonista più la coscienza dell’autore che non la realtà esterna, ambientale e storica. Per questo va dissipato l’equivoco di un Pavese padre del neorealismo post-bellico. Le componenti esistenziali hanno un cospicuo rilievo ed entrano direttamente come materia di scrittura nell’opera di Pavese.

L’aspetto forse più vistoso del suo appartenere al decadentismo è offerto dalla crisi del rapporto tra arte e vita. E’ l’epoca della noluntas l’artista si lascia vivere, è pieno di contraddizioni e di conflitti. Sua unica ricchezza è una sensibilità che non serve a nulla e agisce soltanto in senso negativo, corrodendo ogni certezza sul destino del mondo, della storia, dell’individuo. C’è uno scompenso fondamentale tra il sentire, il capire e l’agire, per cui il primo elemento determina una specie di paralisi degli altri due. L’artista decadente, smarrita assieme ai valori tradizionali ogni volontà di agire, si trova nell’incapacità di affrontare l’esistenza, gravemente handicappato nei rapporti umani, sempre a disagio in ogni situazione esistenziale, con grosse tare nevrotiche originate proprio da questa situazione di inadeguatezza nei confronti della vita. Ecco allora che vivere diventa mestiere da apprendere con grande pena e spesso senza risultati. In tale situazione di sradicamento l’arte appare come sostituto integrale dell’esistenza «Ho imparato a scrivere, non a vivere», ma anche come unico rimedio, la sola possibilità di sentirsi vivi e, per un attimo, persino felici “Quando scrivo sono normale, equilibrato, sereno”, dice Pavese. Per la letteratura del Novecento, il grado di autenticità poetica è determinato dalla misura di aderenza alla sconsolata visione dell’uomo, colto nel suo destino di angoscia. Autenticità e morte diventano sinonimi, vivere è essere per la morte.

Cesare Pavese, (da) “La Luna e i Falò”, 1950-L’altro anno, quando tornai la prima volta in paese, venni quasi di nascosto a rivedere i noccioli. La collina di Gaminella, un versante lungo e ininterrotto di vigne e di rive, un pendìo così insensibile che alzando la testa non se ne vede la cima – e in cima, chi sa dove, ci sono altre vigne, altri boschi, altri sentieri – era come scorticata dall’inverno, mostrava il nudo della terra e dei tronchi. La vedevo bene, nella luce asciutta, digradare gigantesca verso Canelli dove la nostra valle finisce. Dalla straduccia che segue il Belbo arrivai alla spalliera del piccolo ponte e al canneto. Vidi sul ciglione la parete del casotto di grosse pietre annerite, il fico storto, la finestretta vuota, e pensavo a quegli inverni terribili. Ma intorno gli alberi e la terra erano cambiati; la macchia dei noccioli sparita, ridotta una stoppa di meliga. Dalla stalla muggì un bue, e nel freddo della sera sentii l’odore del letame. Chi adesso stava nel casotto non era dunque più così pezzente come noi.M’ero sempre aspettato qualcosa di simile, o magari che il casotto fosse crollato; tante volte m’ero immaginato sulla spalletta del ponte a chiedermi com’era stato possibile passare tanti anni in quel buco, su quei pochi sentieri, pascolando la capra e cercando le mele rotolate in fondo alla riva, convinto che il mondo finisse alla svolta dove la strada strapiombava sul Belbo. Ma non mi ero aspettato di non trovare più i noccioli. Voleva dire ch’era tutto finito. La novità mi scoraggiò al punto che non chiamai, non entrai sull’aia. Capii lì per lì che cosa vuol dire non essere nato in un posto, non averlo nel sangue, non starci già mezzo sepolto insieme ai vecchi, tanto che un cambiamento di colture non importi. Certamente, di macchie di noccioli ne restavano sulle colline, potevo ancora ritrovarmici; io stesso, se di quella riva fossi stato padrone, l’avrei magari roncata e messa a grano, ma intanto adesso mi faceva l’effetto di quelle stanze di città dove si affitta, si vive un giorno o degli anni, e poi quando si trasloca restano gusci vuoti, disponibili, morti. Così questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto. Uno gira per mare e per terra, come i giovanotti dei miei tempi andavano sulle feste dei paesi intorno, e ballavano, bevevano, si picchiavano, portavano a casa la bandiera e i pugni rotti. Si fa l’uva e la si vende a Canelli; si raccolgono i tartufi e si portano in Alba. C’è Nuto, il mio amico del Salto, che provvede di bigonce e di torchi tutta la valle fino a Camo. Che cosa vuol dire? Un paese ci vuole, non fosse per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquillo. Da un anno che lo tengo d’occhio e quando posso ci scappo da Genova, mi sfugge di mano. Queste cose si capiscono col tempo e l’esperienza. Possibile che a quarant’anni,e con tutto il mondo che ho visto, non sappia ancora che cos’è il mio paese?

Mania di solitudine

Mangio un poco di cena seduto alla chiara finestra.

Nella stanza è già buio e si guarda il cielo.

A uscir fuori, le vie tranquille conducono

dopo un poco, in aperta campagna.

Mangio e guardo nel cielo – chi sa quante donne

stan mangiando a quest’ora – il mio corpo è tranquillo;

il lavoro stordisce il mio corpo e ogni donna.

Fuori, dopo la cena, verranno le stelle a toccare

sulla larga pianura la terra. Le stelle son vive,

ma non valgono queste ciliege, che mangio da solo.

Vedo il cielo, ma so che fra i tetti di ruggine

qualche lume già brilla e che, sotto, si fanno rumori.

Un gran sorso e il mio corpo assapora la vita

delle piante e dei fiumi e si sente staccato da tutto.

Basta un po’ di silenzio e ogni cosa si ferma

nel suo luogo reale, così com’è fermo il mio corpo.

Ogni cosa è isolata davanti ai miei sensi,

che l’accettano senza scomporsi: un brusío di silenzio.

Ogni cosa, nel buio, la posso sapere

come so che il mio sangue trascorre le vene.

La pianura è un gran scorrere d’acque tra l’erbe,

una cena di tutte le cose. Ogni pianta e ogni sasso

vive immobile. Ascolto i miei cibi nutrirmi le vene

di ogni cosa che vive su questa pianura.

Non importa la notte. Il quadrato di cielo

mi susurra di tutti i fragori, e una stella minuta

si dibatte nel vuoto, lontano dai cibi,

dalle case, diversa. Non basta a se stessa,

e ha bisogno di troppe compagne. Qui al buio, da solo,

il mio corpo è tranquillo e si sente padrone.

Incontro

Queste dure colline che han fatto il mio corpo

e lo scuotono a tanti ricordi, mi han schiuso il prodigio

di costei, che non sa che la vivo e non riesco a comprenderla.

L’ho incontrata, una sera: una macchia più chiara

sotto le stelle ambigue, nella foschia d’estate.

Era intorno il sentore di queste colline

più profondo dell’ombra, e d’un tratto suonò

come uscisse da queste colline, una voce più netta

e aspra insieme, una voce di tempi perduti.

Qualche volta la vedo, e mi vive dinanzi

definita, immutabile, come un ricordo.

Io non ho mai potuto afferrarla: la sua realtà

ogni volta mi sfugge e mi porta lontano.

Se sia bella, non so. Tra le donne è ben giovane:

mi sorprende, e pensarla, un ricordo remoto

dell’infanzia vissuta tra queste colline,

tanto è giovane. È come il mattino. Mi accenna negli occhi

tutti i cieli lontani di quei mattini remoti.

E ha negli occhi un proposito fermo: la luce più netta

che abbia avuto mai l’alba su queste colline.

L’ho creata dal fondo di tutte le cose

che mi sono più care, e non riesco a comprenderla.

Lavorare stanca (Einaudi, 2001)

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,

sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi

saranno una vana parola,

un grido taciuto, un silenzio.

Così li vedi ogni mattina

quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza,

quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla.

Per tutti la morte ha uno sguardo.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Sarà come smettere un vizio,

come vedere nello specchio

riemergere un viso morto,

come ascoltare un labbro chiuso.

Scenderemo nel gorgo muti.

CANZONE

*

Le nuvole sono legate alla terra ed al vento.

Fin che ci saran nuvole sopra Torino

sarà bella la vita. Sollevo la testa

e un gran gioco si svolge lassù sotto il sole.

Masse bianche durissime e il vento vi circola

tutto azzurro – talvolta le disfa

e ne fa grandi veli impregnati di luce.

Sopra i tetti, a migliaia le nuvole bianche

copron tutto, la folla, le pietre e il frastuono.

Molte volte levandomi ho visto le nuvole

trasparire nell’acqua limpida di un catino.

Anche gli alberi uniscono il cielo alla terra.

Le città sterminate somiglian foreste

dove il cielo compare su su, tra le vie.

Come gli alberi vivi sul Po, nei torrenti

così vivono i mucchi di case nel sole.

Anche gli alberi soffrono e muoiono sotto le nubi

l’uomo sanguina e muore, – ma canta la gioia

tra la terra ed il cielo, la gran meraviglia

di città e di foreste. Avrò tempo domani

a rinchiudermi e stringere i denti. Ora tutta la

vita son le nubi e le piante e le vie, perdute nel cielo.

-Anche tu sei l’amore-

Anche tu sei l’amore.

Sei di sangue e di terra

come gli altri. Cammini

come chi non si stacca

dalla porta di casa.

Guardi come chi attende

e non vede. Sei terra

che dolora e che tace.

Hai sussulti e stanchezze,

hai parole – cammini

in attesa. L’amore

è il tuo sangue – non altro.

Tu sei come una terra

Tu sei come una terra

che nessuno ha mai detto.

Tu non attendi nulla

se non la parola

che sgorgherà dal fondo

come un frutto tra i rami.

C’è un vento che ti giunge.

Cose secche e rimorte

t’ingombrano e vanno nel vento.

Membra e parole antiche.

Tu tremi nell’estate.

[29 ottobre 1945]

da “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, Einaudi, Torino, 1952

– Ogni notte, tornando dalla vita

Ogni notte, tornando dalla vita,

dinanzi a questo tavolo

prendo una sigaretta

e fumo solitario la mia anima.

La sento spasimare tra le dita

e consumarsi ardendo.

Mi sale innanzi agli occhi con fatica

in un fumo spettrale

e mi ravvolge tutto,

a poco a poco, d’una febbre stanca.

I rumori e i colori della vita

non la toccano piú:

sola in se stessa è tutta macerata

di triste sazietà

per colori e rumori.

Nella stanza è una luce violenta

ma piena di penombre.

Fuori, il silenzio eterno della notte.

Eppure nella fredda solitudine

la mia anima stanca

ha tanta forza ancora

che si raccoglie in sé

e brucia d’un’acredine convulsa.

Mi si contrae fra mano,

poi, distrutta, si fonde e si dissolve

in una nebbia pallida

che non è piú se stessa

ma si contorce tanto.

Cosí ogni notte, e non mi vale scampo,

in un silenzio altissimo,

io brucio solitario la mia anima.

Estate

C’è un giardino chiaro, fra mura basse,

di erba secca e di luce, che cuoce adagio

la sua terra. È una luce che sa di mare.

Tu respiri quell’erba. Tocchi i capelli

e ne scuoti il ricordo.

Ho veduto cadere

molti frutti, dolci, su un’erba che so,

con un tonfo. Così trasalisci tu pure

al sussulto del sangue. Tu muovi il capo

come intorno accadesse un prodigio d’aria

e il prodigio sei tu. C’è un sapore uguale

nei tuoi occhi e nel caldo ricordo.

Ascolti.

La parole che ascolti ti toccano appena.

Hai nel viso calmo un pensiero chiaro

che ti finge alle spalle la luce del mare.

Hai nel viso un silenzio che preme il cuore

con un tonfo, e ne stilla una pena antica

come il succo dei frutti caduti allora.

– Anche la notte ti somiglia-

Anche la notte ti somiglia,

la notte remota che piange

muta, dentro il cuore profondo,

e le stelle passano stanche.

Una guancia tocca una guancia

è un brivido freddo, qualcuno

si dibatte e t’implora, solo,

sperduto in te, nella tua febbre.

La notte soffre e anela l’alba,

povero cuore che sussulti.

O viso chiuso, buia angoscia,

febbre che rattristi le stelle,

c’è chi come te attende l’alba

scrutando il tuo viso in silenzio.

Sei distesa sotto la notte

come un chiuso orizzonte morto.

Povero cuore che sussulti,

un giorno lontano eri alba.

I mattini passano chiari-

I mattini passano chiari

e deserti. Cosí i tuoi occhi

s’aprivano un tempo. Il mattino

trascorreva lento, era un gorgo

d’immobile luce. Taceva.

Tu viva tacevi; le cose

vivevano sotto i tuoi occhi

(non pena non febbre non ombra)

come un mare al mattino, chiaro.

Dove sei tu, luce, è il mattino.

Tu eri la vita e le cose.

In te desti respiravamo

sotto il cielo che ancora è in noi.

Non pena non febbre allora,

non quest’ombra greve del giorno

affollato e diverso. O luce,

chiarezza lontana, respiro

affannoso, rivolgi gli occhi

immobili e chiari su noi.

È buio il mattino che passa

senza la luce dei tuoi occhi.

Pover’anima stanca e imbellettata,

noi che indugiamo per le vie affollate

logori della vita non vissuta

e tutti intorno ci urtano,

siamo come le povere puttane

che passeggiano lente

e il loro aspetto è un mascherone atroce.

Stringono tra le labbra

la sigaretta rauca

come un ultimo appiglio disperato.

E all’osteria notturna

s’abbandonano a bere il vino sporco,

rosso come le bocche.

Io contemplo così la nostra fine,

o anima solitaria,

ché, alle lacrime, il mondo non risponde

e, se infuriamo, siamo una pietà.

Triste triste anima,

che ti senti morire come un tisico,

che cosa mai berremo questa notte?

Ascolteremo nella calma stanca

Ascolteremo nella calma stanca

la musica remota

della nostra tremenda giovinezza

che in un giorno lontano

si curvò su se stessa

e sorrideva come inebriata

dalla troppa dolcezza e dal tremore.

Sarà come ascoltare in una strada

nella divinità della sera

quelle note che salgono slegate

lente come il crepuscolo

dal cuore di una casa solitaria.

Battiti della vita,

spunti senz’armonia,

ma che nell’ansia tesa del tuo amore

ci crearono, o anima,

le tempeste di tutte le armonie.

Ché da tutte le cose

siamo sempre fuggiti

irrequieti e insaziati

sempre portando nel cuore

l’amore disperato

verso tutte le cose.

Paesaggio [VI]

Quest’è il giorno che salgono le nebbie dal fiume

nella bella città, in mezzo a prati e colline,

e la sfumano come un ricordo. I vapori confondono

ogni verde, ma ancora le donne dai vivi colori

vi camminano. Vanno nella bianca penombra

sorridenti: per strada può accadere ogni cosa.

Può accadere che l’aria ubriachi.

Il mattino

si sarà spalancato in un largo silenzio

attutendo ogni voce. Persino il pezzente,

che non ha una città né una casa, l’avrà respirato,

come aspira il bicchiere di grappa a digiuno.

Val la pena aver fame o esser stato tradito

dalla bocca piú dolce, pur di uscire a quel cielo

ritrovando al respiro i ricordi piú lievi.

Ogni via, ogni spigolo schietto di casa

nella nebbia, conserva un antico tremore:

chi lo sente non può abbandonarsi. Non può

abbandonare

la sua ebrezza tranquilla, composta di cose

dalla vita pregnante, scoperte a riscontro

d’una casa o d’un albero, d’un pensiero improvviso.

Anche i grossi cavalli, che saranno passati

tra la nebbia nell’alba, parleranno d’allora.

O magari un ragazzo scappato di casa

torna proprio quest’oggi, che sale la nebbia

sopra il fiume, e dimentica tutta la vita,

le miserie, la fame e le fedi tradite,

per fermarsi su un angolo, bevendo il mattino.

Val la pena tornare, magari diverso.

Sarà un cielo chiaro.

S’apriranno le strade

sul colle di pini e di pietra.

Il tumulto delle strade

non muterà quell’aria ferma.

I fiori spruzzati

di colori alle fontane

occhieggeranno come donne

divertite. Le scale

le terrazze le rondini

canteranno nel sole.

S’aprirà quella strada,

le pietre canteranno,

il cuore batterà sussultando

come l’acqua nelle fontane ‒

sarà questa la voce

che salirà le tue scale.

Le finestre sapranno

l’odore della pietra e dell’aria

mattutina. S’aprirà una porta.

Il tumulto delle strade

sarà il tumulto del cuore

nella luce smarrita.

Sarai tu ‒ ferma e chiara.

Lavorare stanca

Traversare una strada per scappare di casa

lo fa solo un ragazzo, ma quest’uomo che gira

tutto il giorno le strade, non è più un ragazzo

e non scappa di casa.

Ci sono d’estate

pomeriggi che fino le piazze son vuote, distese

sotto il sole che sta per calare, e quest’uomo, che giunge

per un viale d’inutili piante, si ferma.

Val la pena esser solo, per essere sempre più solo?

Solamente girarle, le piazze e le strade

sono vuote. Bisogna fermare una donna

e parlarle e deciderla a vivere insieme.

Altrimenti, uno parla da solo. È per questo che a volte

c’è lo sbronzo notturno che attacca discorsi

e racconta i progetti di tutta la vita.

Non è certo attendendo nella piazza deserta

che s’incontra qualcuno, ma chi gira le strade

si sofferma ogni tanto. Se fossero in due,

anche andando per strada, la casa sarebbe

dove c’è quella donna e varrebbe la pena.

Nella notte la piazza ritorna deserta

e quest’uomo, che passa, non vede le case

tra le inutili luci, non leva più gli occhi:

sente solo il selciato, che han fatto altri uomini

dalle mani indurite, come sono le sue.

Non è giusto restare sulla piazza deserta.

Ci sarà certamente quella donna per strada

che, pregata, vorrebbe dar mano alla casa.

Maternità

Questo è un uomo che ha fatto tre figli: un gran corpo

poderoso, che basta a se stesso; a vederlo passare

uno pensa che i figli han la stessa statura.

Dalle membra del padre (la donna non conta)

debbon esser usciti, già fatti, tre giovani

come lui. Ma comunque sia il corpo dei tre,

alle membra del padre non manca una briciola

né uno scatto: si sono staccati da lui

camminandogli accanto.

La donna c’è stata,

una donna di solido corpo, che ha sparso

su ogni figlio del sangue e sul terzo c’è morta.

Pare strano ai tre giovani vivere senza la donna

che nessuno conosce e li ha fatti, ciascuno, a fatica

annientandosi in loro. La donna era giovane

e rideva e parlava, ma è un gioco rischioso

prender parte alla vita. È così che la donna

c’è restata in silenzio, fissando stravolta il suo uomo.

I tre figli hanno un modo di alzare le spalle

che quell’uomo conosce. Nessuno di loro

sa di avere negli occhi e nel corpo una vita

che a suo tempo era piena e saziava quell’uomo.

Ma, a vedere piegarsi un suo giovane all’orlo del fiume

e tuffarsi, quell’uomo non ritrova più il guizzo

delle membra di lei dentro l’acqua, e la gioia

dei due corpi sommersi. Non ritrova più i figli

se li guarda per strada e confronta con sé.

Quanto tempo è che ha fatto dei figli? I tre giovani

vanno invece spavaldi e qualcuno per sbaglio

s’è già fatto un figliolo, senza farsi la donna.

Il paradiso sui tetti

Sarà un giorno tranquillo, di luce fredda

come il sole che nasce o che muore, e il vetro

chiuderà l’aria sudicia fuori del cielo.

Ci si sveglia un mattino, una volta per sempre,

nel tepore dell’ultimo sonno: l’ombra

sarà come il tepore. Empirà la stanza

per la grande finestra un cielo più grande.

Dalla scala salita un giorno per sempre

non verranno più voci, né visi morti.

Non sarà necessario lasciare il letto.

Solo l’alba entrerà nella stanza vuota.

Basterà la finestra a vestire ogni cosa

di un chiarore tranquillo, quasi una luce.

Poserà un’ombra scarna sul volto supino.

I ricordi saranno dei grumi d’ombra

appiattati così come vecchia brace

nel camino. Il ricordo sarà la vampa

che ancor ieri mordeva negli occhi spenti.

Cesare Pavese

[1935]

da “Lavorare stanca”, (1936 – 1943), in “Cesare Pavese, Le poesie”, Einaudi, Torino, 1998

di CESARE PAVESE

“La luna e i falò” (1950) è l’ultimo romanzo di Cesare Pavese ed è considerato il lavoro più significativo della sua poetica: è l’eredità che ci ha lasciato dei temi che gli furono più cari. Narra la storia di Anguilla, un uomo che, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo aver vissuto per molti anni in America e aver fatto fortuna, torna al suo paese d’origine sulle colline piemontesi spinto dalla nostalgia di quel mondo di campagna. Presto, però, si rende conto che ciò che ricordava non esiste più, solo i luoghi sono rimasti gli stessi, non le persone e nemmeno la vita. Rievoca il passato insieme al vecchio amico Nuto, ex partigiano sempre rimasto nel paese, e con lui prende atto dei cambiamenti determinati dalla guerra. Il romanzo vive del contrasto tra la visione felice dell’infanzia e il dolore del presente, sulle care amicizie svanite e su un dramma che incombe sopra un mondo che ormai gli è sconosciuto. La narrazione “concreta” e lirica allo stesso tempo è strutturata con un continuo accavallarsi tra passato e presente, sorretta dai pensieri e ricordi del protagonista.

Cesare Pavese, (da) “La Luna e i Falò”, 1950.

Cesare Pavese, (da) “La Luna e i Falò”, 1950-L’altro anno, quando tornai la prima volta in paese, venni quasi di nascosto a rivedere i noccioli. La collina di Gaminella, un versante lungo e ininterrotto di vigne e di rive, un pendìo così insensibile che alzando la testa non se ne vede la cima – e in cima, chi sa dove, ci sono altre vigne, altri boschi, altri sentieri – era come scorticata dall’inverno, mostrava il nudo della terra e dei tronchi. La vedevo bene, nella luce asciutta, digradare gigantesca verso Canelli dove la nostra valle finisce. Dalla straduccia che segue il Belbo arrivai alla spalliera del piccolo ponte e al canneto. Vidi sul ciglione la parete del casotto di grosse pietre annerite, il fico storto, la finestretta vuota, e pensavo a quegli inverni terribili. Ma intorno gli alberi e la terra erano cambiati; la macchia dei noccioli sparita, ridotta una stoppa di meliga. Dalla stalla muggì un bue, e nel freddo della sera sentii l’odore del letame. Chi adesso stava nel casotto non era dunque più così pezzente come noi.M’ero sempre aspettato qualcosa di simile, o magari che il casotto fosse crollato; tante volte m’ero immaginato sulla spalletta del ponte a chiedermi com’era stato possibile passare tanti anni in quel buco, su quei pochi sentieri, pascolando la capra e cercando le mele rotolate in fondo alla riva, convinto che il mondo finisse alla svolta dove la strada strapiombava sul Belbo. Ma non mi ero aspettato di non trovare più i noccioli. Voleva dire ch’era tutto finito. La novità mi scoraggiò al punto che non chiamai, non entrai sull’aia. Capii lì per lì che cosa vuol dire non essere nato in un posto, non averlo nel sangue, non starci già mezzo sepolto insieme ai vecchi, tanto che un cambiamento di colture non importi. Certamente, di macchie di noccioli ne restavano sulle colline, potevo ancora ritrovarmici; io stesso, se di quella riva fossi stato padrone, l’avrei magari roncata e messa a grano, ma intanto adesso mi faceva l’effetto di quelle stanze di città dove si affitta, si vive un giorno o degli anni, e poi quando si trasloca restano gusci vuoti, disponibili, morti. Così questo paese, dove non sono nato, ho creduto per molto tempo che fosse tutto il mondo. Adesso che il mondo l’ho visto davvero e so che è fatto di tanti piccoli paesi, non so se da ragazzo mi sbagliavo poi di molto. Uno gira per mare e per terra, come i giovanotti dei miei tempi andavano sulle feste dei paesi intorno, e ballavano, bevevano, si picchiavano, portavano a casa la bandiera e i pugni rotti. Si fa l’uva e la si vende a Canelli; si raccolgono i tartufi e si portano in Alba. C’è Nuto, il mio amico del Salto, che provvede di bigonce e di torchi tutta la valle fino a Camo. Che cosa vuol dire? Un paese ci vuole, non fosse per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ma non è facile starci tranquillo. Da un anno che lo tengo d’occhio e quando posso ci scappo da Genova, mi sfugge di mano. Queste cose si capiscono col tempo e l’esperienza. Possibile che a quarant’anni,e con tutto il mondo che ho visto, non sappia ancora che cos’è il mio paese?

Cesare Pavese, (da) “La Luna e i Falò”, 1950.

Lavorare stanca

Traversare una strada per scappare di casa

lo fa solo un ragazzo, ma quest’uomo che gira

tutto il giorno le strade, non è più un ragazzo

e non scappa di casa.

Ci sono d’estate

pomeriggi che fino le piazze son vuote, distese

sotto il sole che sta per calare, e quest’uomo, che giunge

per un viale d’inutili piante, si ferma.

Val la pena esser solo, per essere sempre più solo?

Solamente girarle, le piazze e le strade

sono vuote. Bisogna fermare una donna

e parlarle e deciderla a vivere insieme.

Altrimenti, uno parla da solo. È per questo che a volte

c’è lo sbronzo notturno che attacca discorsi

e racconta i progetti di tutta la vita.

Non è certo attendendo nella piazza deserta

che s’incontra qualcuno, ma chi gira le strade

si sofferma ogni tanto. Se fossero in due,

anche andando per strada, la casa sarebbe

dove c’è quella donna e varrebbe la pena.

Nella notte la piazza ritorna deserta

e quest’uomo, che passa, non vede le case

tra le inutili luci, non leva più gli occhi:

sente solo il selciato, che han fatto altri uomini

dalle mani indurite, come sono le sue.

Non è giusto restare sulla piazza deserta.

Ci sarà certamente quella donna per strada

che, pregata, vorrebbe dar mano alla casa.

Maternità

Questo è un uomo che ha fatto tre figli: un gran corpo

poderoso, che basta a se stesso; a vederlo passare

uno pensa che i figli han la stessa statura.

Dalle membra del padre (la donna non conta)

debbon esser usciti, già fatti, tre giovani

come lui. Ma comunque sia il corpo dei tre,

alle membra del padre non manca una briciola

né uno scatto: si sono staccati da lui

camminandogli accanto.

La donna c’è stata,

una donna di solido corpo, che ha sparso

su ogni figlio del sangue e sul terzo c’è morta.

Pare strano ai tre giovani vivere senza la donna

che nessuno conosce e li ha fatti, ciascuno, a fatica

annientandosi in loro. La donna era giovane

e rideva e parlava, ma è un gioco rischioso

prender parte alla vita. È così che la donna

c’è restata in silenzio, fissando stravolta il suo uomo.

I tre figli hanno un modo di alzare le spalle

che quell’uomo conosce. Nessuno di loro

sa di avere negli occhi e nel corpo una vita

che a suo tempo era piena e saziava quell’uomo.

Ma, a vedere piegarsi un suo giovane all’orlo del fiume

e tuffarsi, quell’uomo non ritrova più il guizzo

delle membra di lei dentro l’acqua, e la gioia

dei due corpi sommersi. Non ritrova più i figli

se li guarda per strada e confronta con sé.

Quanto tempo è che ha fatto dei figli? I tre giovani

vanno invece spavaldi e qualcuno per sbaglio

s’è già fatto un figliolo, senza farsi la donna.

Il paradiso sui tetti

Sarà un giorno tranquillo, di luce fredda

come il sole che nasce o che muore, e il vetro

chiuderà l’aria sudicia fuori del cielo.

Ci si sveglia un mattino, una volta per sempre,

nel tepore dell’ultimo sonno: l’ombra

sarà come il tepore. Empirà la stanza

per la grande finestra un cielo più grande.

Dalla scala salita un giorno per sempre

non verranno più voci, né visi morti.

Non sarà necessario lasciare il letto.

Solo l’alba entrerà nella stanza vuota.

Basterà la finestra a vestire ogni cosa

di un chiarore tranquillo, quasi una luce.

Poserà un’ombra scarna sul volto supino.

I ricordi saranno dei grumi d’ombra

appiattati così come vecchia brace

nel camino. Il ricordo sarà la vampa

che ancor ieri mordeva negli occhi spenti.

Breve biografia di Cesare Pavese

Cesare Pavese nasce il 9 SETTEMBRE 1908 a Santo Stefano Belbo, un paesino delle Langhe in provincia di Cuneo, e muore suicida il 27 agosto 1950, in una camera d’albergo a Torino.scrittore, poeta, traduttore e critico letterario è considerato uno dei maggiori intellettuali italiani del XX secolo. Esordisce con la traduzione di Moby Dick di Herman Melville, nel 1932; due anni più tardi prende avvio la collaborazione, durata tutta una vita, con la casa editrice Einaudi, che stampa, nel 1943, l’edizione aumentata della sua prima raccolta poetica, Lavorare stanca, uscita per Solaria nel ’36. Oltre la sua attività di redattore, traduttore e americanista, pubblica romanzi e racconti: Paesi tuoi (1941), Feria d’agosto (1946), Dialoghi con Leucò (1947), La bella estate (1949) per cui riceverà il premio Strega. L’ultimo romanzo, La luna e i falò, uscirà nella primavera del ’50. Nell’agosto dello stesso anno si toglierà la vita all’albergo Roma di Torino. Usciti postumi Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, apice della sua poesia, e il diario che lo ha accompagnato dal 1935 fino alla morte, Il mestiere di vivere.

La sua opera si colloca tra realismo e simbolismo lirico: la realtà delle natìe langhe e della Torino della vita adulta diventa teatro delle proiezioni interiori, del profondo disagio esistenziale, dei miti immaginativi, della ricerca di autenticità, delle ossessioni psichiche. Così le colline e la città vedono come protagonista più la coscienza dell’autore che non la realtà esterna, ambientale e storica. Per questo va dissipato l’equivoco di un Pavese padre del neorealismo post-bellico. Le componenti esistenziali hanno un cospicuo rilievo ed entrano direttamente come materia di scrittura nell’opera di Pavese.

L’aspetto forse più vistoso del suo appartenere al decadentismo è offerto dalla crisi del rapporto tra arte e vita. E’ l’epoca della noluntas l’artista si lascia vivere, è pieno di contraddizioni e di conflitti. Sua unica ricchezza è una sensibilità che non serve a nulla e agisce soltanto in senso negativo, corrodendo ogni certezza sul destino del mondo, della storia, dell’individuo. C’è uno scompenso fondamentale tra il sentire, il capire e l’agire, per cui il primo elemento determina una specie di paralisi degli altri due. L’artista decadente, smarrita assieme ai valori tradizionali ogni volontà di agire, si trova nell’incapacità di affrontare l’esistenza, gravemente handicappato nei rapporti umani, sempre a disagio in ogni situazione esistenziale, con grosse tare nevrotiche originate proprio da questa situazione di inadeguatezza nei confronti della vita. Ecco allora che vivere diventa mestiere da apprendere con grande pena e spesso senza risultati. In tale situazione di sradicamento l’arte appare come sostituto integrale dell’esistenza «Ho imparato a scrivere, non a vivere», ma anche come unico rimedio, la sola possibilità di sentirsi vivi e, per un attimo, persino felici “Quando scrivo sono normale, equilibrato, sereno”, dice Pavese. Per la letteratura del Novecento, il grado di autenticità poetica è determinato dalla misura di aderenza alla sconsolata visione dell’uomo, colto nel suo destino di angoscia. Autenticità e morte diventano sinonimi, vivere è essere per la morte.