Poesie di Rachel Bluwstein – Poetessa russa-a cura di Sara Ferrari- Interno Poesia-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Rachel Bluwstein “Poesie”

a cura di Sara Ferrari- Interno Poesia

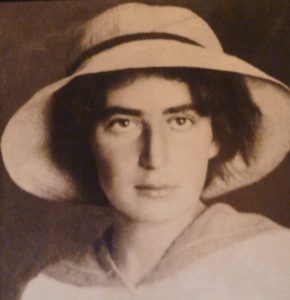

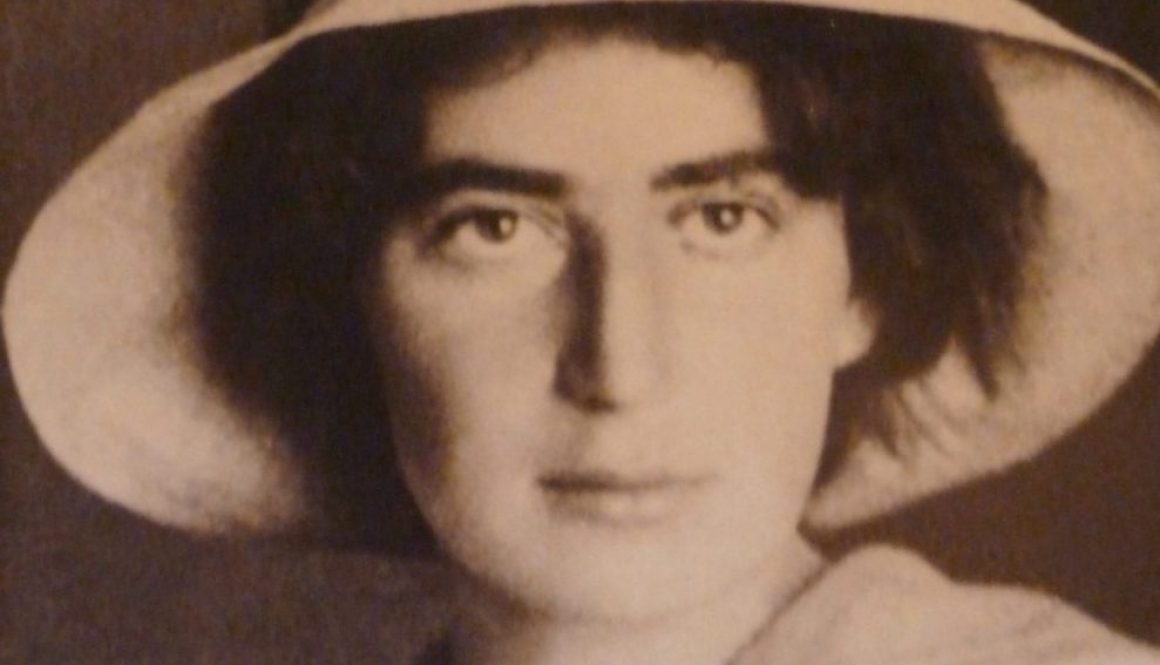

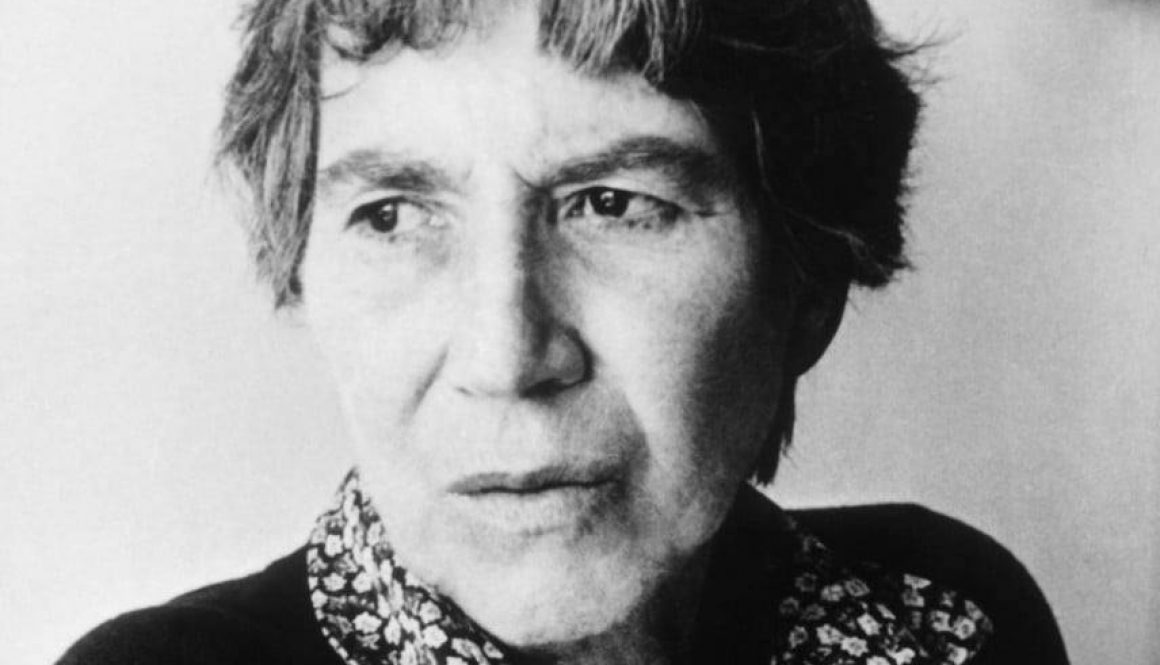

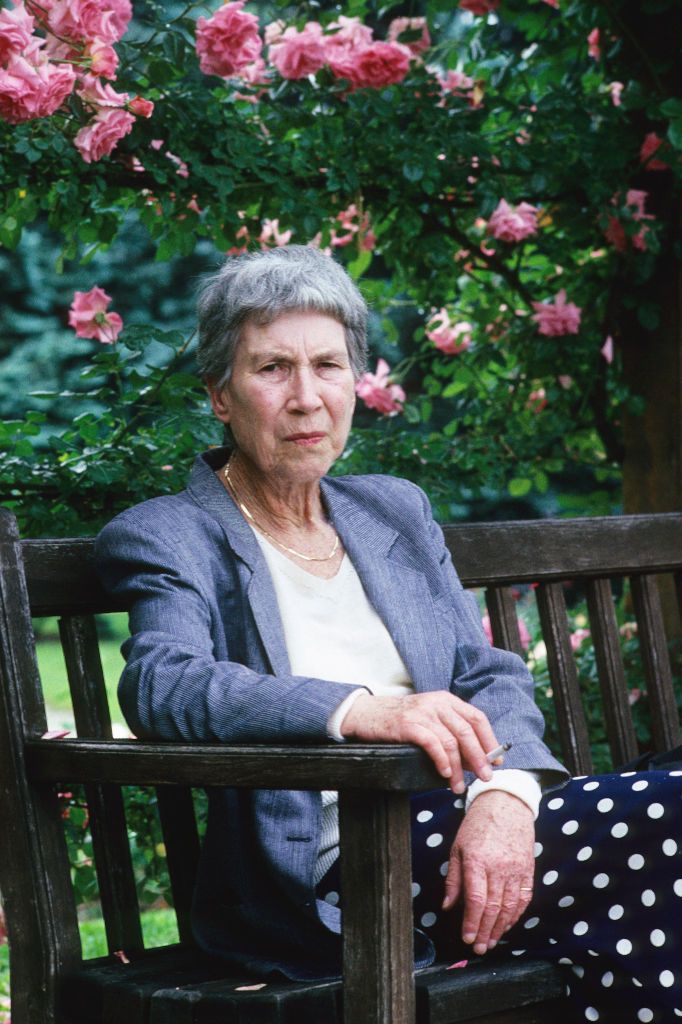

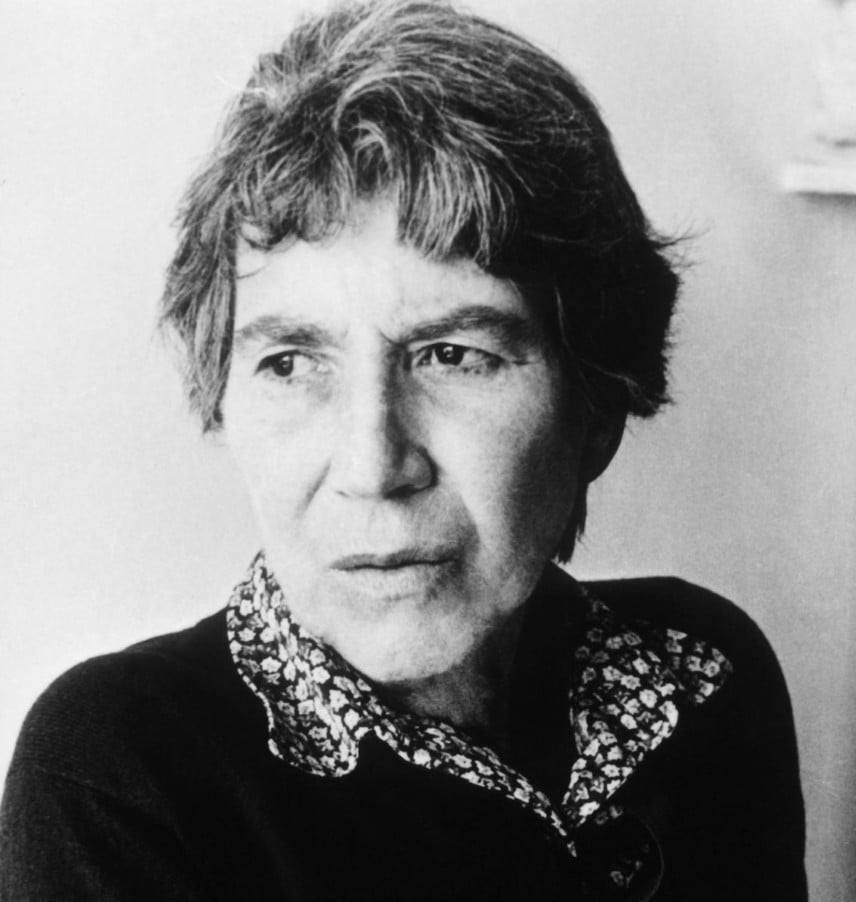

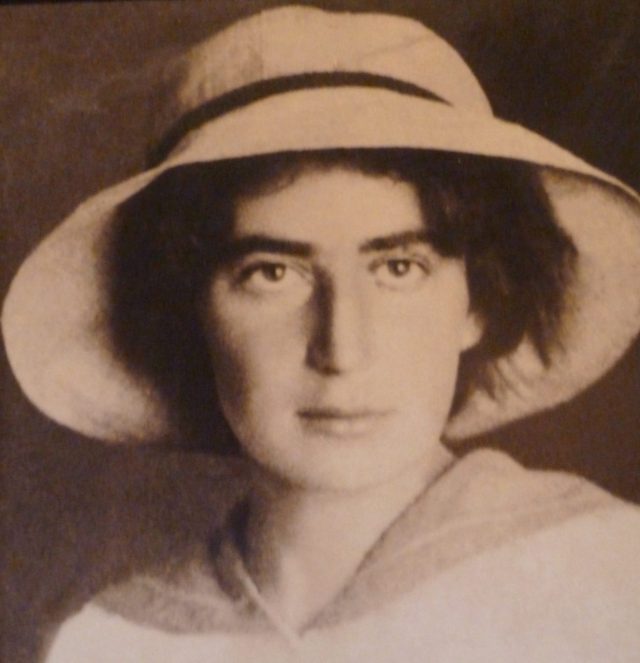

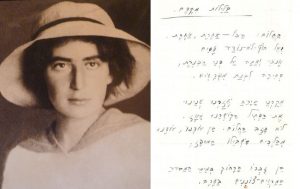

Nota biografica-Rachel Bluwstein, (1890-1931), nata a Saratov (Russia) come Rachel Bluwstein-Sela, giunse nella Palestina Ottomana nel 1909, dove fino al 1913 visse in una scuola agricola femminile in riva al lago di Tiberiade. In seguito si recò in Francia per studiare agronomia e pittura e con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale ritornò in Russia, dove lavorò in istituti educativi per bambini rifugiati. Durante questo periodo contrasse la tubercolosi, la malattia che la condusse a una morte prematura. Nel 1919 tornò nel kibbutz Degania ma, non essendo più in grado di lavorare, si trasferì definitivamente a Tel Aviv, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. Morì all’età di quarant’anni e fu sepolta accanto sulle rive del lago di Tiberiade. Molto amata dal pubblico, la sua tomba è ancora oggi meta di numerosi visitatori. La prima raccolta di Rachel, Safiah-Frutto spontaneo, fu pubblicata nel 1927. A essa, tre anni più tardi, fece seguito un nuovo volume, intitolato Mineged-Di fronte. Il suo terzo e ultimo libro, Nebo, uscì postumo nel 1932.

Da “Poesie” di Rachel Bluwstein, a cura di Sara Ferrari, Interno Poesia 2021

Nella mia grande solitudine

Nella mia grande solitudine, una solitudine di animale ferito

ora dopo ora io giaccio. In silenzio.

La mia vigna l’ha spogliata il destino e non un solo rampollo è rimasto.

Ma il cuore, ormai vinto, ha perdonato.

Se davvero sono questi i miei ultimi giorni

voglio esser calma,

perché l’amarezza non intorbidi il quieto blu

del cielo, mio compagno di sempre.

*

Nelle notti senza sonno

Com’è fiacco il cuore nelle notti senza sonno,

nelle notti senza sonno com’è grave il giogo!

Stenderò allora la mano per recidere il filo,

per recidere il filo e finire?

Ma al mattino la luce, con la sua ala pura,

bussa silenziosa alla finestra della mia stanza.

Non stenderò la mano per recidere il filo.

Ancora un poco, cuore mio! Ancora un poco!

*

Espressione

Io conosco detti eleganti in abbondanza,

frasi fiorite a non finire

che camminano leziose,

lo sguardo arrogante.

Ma amo l’espressione pura come un neonato

e modesta come la polvere.

Conosco innumerevoli parole,

per questo io taccio.

Saprà il tuo orecchio cogliere, anche dal silenzio,

il mio umile parlare?

Saprai proteggerlo come un amico, un fratello,

come una madre in seno?

*

Canzone

Mattina e sera per te e di te,

per te e di te io canto,

Tempesta e quiete, letizia e sconforto,

piaga e sollievo, pace e supplizio.

Tenta – non l’ho colta – una risposta la tua voce.

Tenta e quasi si è sciolto il laccio.

Un istante e torna a levarsi il mio canto:

il mio canto per te, amore e disprezzo.

Per te e di te, per te e di te:

la sola canzone di mille violini.

Tempesta e quiete, letizia e sconforto,

piaga e sollievo, luce e tenebra.

*

Non congiunto, eppure così vicino,

non straniero, eppure così lontano,

uno stupore confuso infonde

il tocco delicato.

Ricordi? Chiudevano i muri da ogni parte

e sopra una folla sconosciuta

da ragnatele di sguardi si tesseva

un ponte – un segno.

Se mi hai ferita, benedetto il dolore.

Possiede il dolore finestre cristalline.

Il mio sentiero corre ai margini delle vie maestre,

è calmo il mio cuore.

La prima antologia italiana interamente dedicata alla poetessa Rachel Bluwstein (1890-1931), nota al pubblico come Rachel, simbolo mai scalfito dal tempo del movimento pioneristico ebraico e madre fondatrice della tradizione poetica israeliana al femminile. Benché Rachel sia considerata una delle poetesse “nazionali” d’Israele, spesso nel corso dei decenni la sua opera è stata relegata a un ruolo minoritario, se non, addirittura, fraintesa. Soltanto di recente la critica ha saputo restituirle la giusta collocazione all’interno del canone poetico, mostrando l’intento rivoluzionario della sua scrittura. L’amore deluso, la nostalgia, la solitudine sono parte integrante dell’universo poetico di Rachel. Tuttavia, accanto a questo, troviamo una donna risoluta, consapevole della propria realtà, passionale e, soprattutto, dotata di un progetto poetico molto preciso.

Rachel Bluwstein, (1890-1931), nata a Saratov (Russia) come Rachel Bluwstein-Sela, giunse nella Palestina Ottomana nel 1909, dove fino al 1913 visse in una scuola agricola femminile in riva al lago di Tiberiade. In seguito si recò in Francia per studiare agronomia e pittura e con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale ritornò in Russia, dove lavorò in istituti educativi per bambini rifugiati. Durante questo periodo contrasse la tubercolosi, la malattia che la condusse a una morte prematura. Nel 1919 tornò nel kibbutz Degania ma, non essendo più in grado di lavorare, si trasferì definitivamente a Tel Aviv, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. Morì all’età di quarant’anni e fu sepolta accanto sulle rive del lago di Tiberiade. Molto amata dal pubblico, la sua tomba è ancora oggi meta di numerosi visitatori. La prima raccolta di Rachel, Safiah-Frutto spontaneo, fu pubblicata nel 1927. A essa, tre anni più tardi, fece seguito un nuovo volume, intitolato Mineged-Di fronte. Il suo terzo e ultimo libro, Nebo, uscì postumo nel 1932.