Gregory Corso, il poeta ribelle della Beat Generation -Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Gregory Corso, il poeta ribelle della Beat Generation –

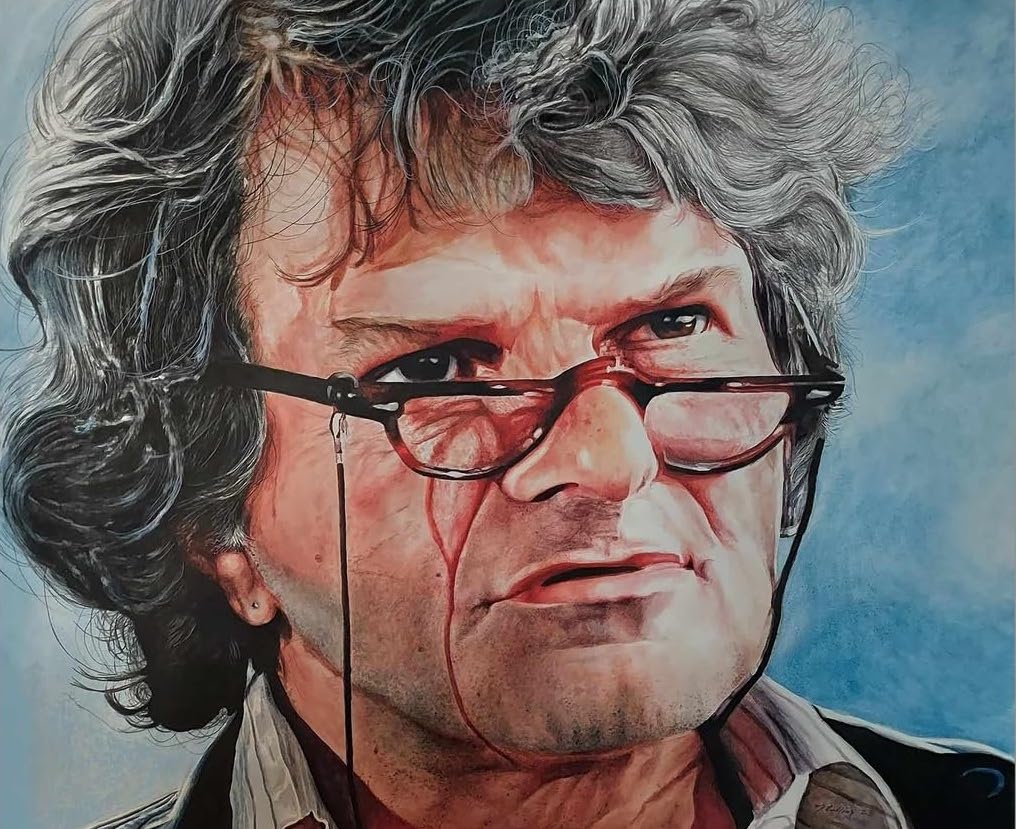

Gregory Corso (1930-2001) was a founding member of the Beat Generation, and for over fifty years one of America’s most popular and beloved poets. He was the author of over a dozen books of poetry and one novel, in addition to posthumously published collections of plays, interviews and correspondence. His book, The Golden Dot: Last Poems, 1997-2000, edited by Raymond Foye and George Scrivani, will be published in Spring 2022 by Lithic Press.

Born in New York City’s Greenwich Village. He was placed in numerous foster homes, and as a teenager served time in detention centers and prisons in New York and Vermont. His lifelong friendship with Allen Ginsberg began in 1951 with their meeting in a Greenwich Village bar, shortly after Corso’s release from Clinton Correctional Facility. In 1954-55, Corso was based in Cambridge, Massachusetts, staying with friends from Harvard and Radcliffe colleges, and befriending Frank O’Hara and Bunny Lang at the Poet’s Theater. His first book The Vestal Lady on Brattle and Other Poems was published there in 1955. As an original member of the Beat Generation along with Ginsberg, Herbert Huncke, William S. Burroughs and Jack Kerouac, Corso was a public figure and a poet of great popularity who published and read widely. In 1965 he was invited to teach at SUNY Buffalo but was dismissed upon arrival when he refused to sign a loyalty oath to the US Government. He lived a peripatetic life, dividing his time between New York, San Francisco, Paris, Rome, and Athens. A faculty member in poetics at the Naropa Institute in Boulder in the 1980s and 1990s, Corso died of prostate cancer in January 2001.

La poesia di Gregory Corso ‘Bomb’ pubblicata nel 1958 è stata, secondo Catharine Seigel, una delle prime poesie ad affrontare l’esistenza della bomba nucleare. Fu pubblicata come un foglio volante (broadside) con il testo disposto a formare la forma di un fungo atomico. I primi 30 versi creavano la forma della cima del fungo, mentre i versi 30-190 formavano il pilastro di detriti e distruzione che si innalzavano dal suolo. Corso si rifaceva alla tradizione della poesia visiva ma fece la scelta irriverente di creare la forma della nuvola che risulta dalla detonazione di una bomba nucleare. Usi precedenti di questa tecnica davano alla poesia la forma di ali d’angelo e altari, per cui la scelta di Corso risulta secondo Siegel “ironicamente appropriata”. La poesia apparve nel volume “The Happy Birthday of Death” che conteneva una fotografia in bianco e nero dell’esplosione nucleare sopra Hiroshima.

Budger of history Brake of time You Bomb

Toy of universe Grandest of all snatched sky I cannot hate you

Do I hate the mischievous thunderbolt the jawbone of an ass

The bumpy club of One Million B.C. the mace the flail the axe

Catapult Da Vinci tomahawk Cochise flintlock Kidd dagger Rathbone

Ah and the sad desparate gun of Verlaine Pushkin Dillinger Bogart

And hath not St. Michael a burning sword St. George a lance David a sling

Bomb you are as cruel as man makes you and you’re no crueller than cancer

All Man hates you they’d rather die by car-crash lightning drowning

Falling off a roof electric-chair heart-attack old age old age O Bomb

They’d rather die by anything but you Death’s finger is free-lance

Not up to man whether you boom or not Death has long since distributed its

categorical blue I sing thee Bomb Death’s extravagance Death’s jubilee

Gem of Death’s supremest blue The flyer will crash his death will differ

with the climbor who’ll fall to die by cobra is not to die by bad pork

Some die by swamp some by sea and some by the bushy-haired man in the night

O there are deaths like witches of Arc Scarey deaths like Boris Karloff

No-feeling deaths like birth-death sadless deaths like old pain Bowery

Abandoned deaths like Capital Punishment stately deaths like senators

And unthinkable deaths like Harpo Marx girls on Vogue covers my own

I do not know just how horrible Bombdeath is I can only imagine

Yet no other death I know has so laughable a preview I scope

a city New York City streaming starkeyed subway shelter

Scores and scores A fumble of humanity High heels bend

Hats whelming away Youth forgetting their combs

Ladies not knowing what to do with their shopping bags

Unperturbed gum machines Yet dangerous 3rd rail

Ritz Brothers from the Bronx caught in the A train

The smiling Schenley poster will always smile

Impish death Satyr Bomb Bombdeath

Turtles exploding over Istanbul

The jaguar’s flying foot

soon to sink in arctic snow

Penguins plunged against the Sphinx

The top of the Empire state

arrowed in a broccoli field in Sicily

Eiffel shaped like a C in Magnolia Gardens

St. Sophia peeling over Sudan

O athletic Death Sportive Bomb

the temples of ancient times

their grand ruin ceased

Electrons Protons Neutrons

gathering Hersperean hair

walking the dolorous gulf of Arcady

joining marble helmsmen

entering the final ampitheater

with a hymnody feeling of all Troys

heralding cypressean torches

racing plumes and banners

and yet knowing Homer with a step of grace

Lo the visiting team of Present

the home team of Past

Lyre and tube together joined

Hark the hotdog soda olive grape

gala galaxy robed and uniformed

commissary O the happy stands

Ethereal root and cheer and boo

The billioned all-time attendance

The Zeusian pandemonium

Hermes racing Owens

The Spitball of Buddha

Christ striking out

Luther stealing third

Planeterium Death Hosannah Bomb

Gush the final rose O Spring Bomb

Come with thy gown of dynamite green

unmenace Nature’s inviolate eye

Before you the wimpled Past

behind you the hallooing Future O Bomb

Bound in the grassy clarion air

like the fox of the tally-ho

thy field the universe thy hedge the geo

Leap Bomb bound Bomb frolic zig and zag

The stars a swarm of bees in thy binging bag

Stick angels on your jubilee feet

wheels of rainlight on your bunky seat

You are due and behold you are due

and the heavens are with you

hosanna incalescent glorious liaison

BOMB O havoc antiphony molten cleft BOOM

Bomb mark infinity a sudden furnace

spread thy multitudinous encompassed Sweep

set forth awful agenda

Carrion stars charnel planets carcass elements

Corpse the universe tee-hee finger-in-the-mouth hop

over its long long dead Nor

From thy nimbled matted spastic eye

exhaust deluges of celestial ghouls

From thy appellational womb

spew birth-gusts of of great worms

Rip open your belly Bomb

from your belly outflock vulturic salutations

Battle forth your spangled hyena finger stumps

along the brink of Paradise

O Bomb O final Pied Piper

both sun and firefly behind your shock waltz

God abandoned mock-nude

beneath His thin false-talc’s apocalypse

He cannot hear thy flute’s

happy-the-day profanations

He is spilled deaf into the Silencer’s warty ear

His Kingdom an eternity of crude wax

Clogged clarions untrumpet Him

Sealed angels unsing Him

A thunderless God A dead God

O Bomb thy BOOM His tomb

That I lean forward on a desk of science

an astrologer dabbling in dragon prose

half-smart about wars bombs especially bombs

That I am unable to hate what is necessary to love

That I can’t exist in a world that consents

a child in a park a man dying in an electric-chair

That I am able to laugh at all things

all that I know and do not know thus to conceal my pain

That I say I am a poet and therefore love all man

knowing my words to be the acquainted prophecy of all men

and my unwords no less an acquaintanceship

That I am manifold

a man pursuing the big lies of gold

or a poet roaming in bright ashes

or that which I imagine myself to be

a shark-toothed sleep a man-eater of dreams

I need not then be all-smart about bombs

Happily so for if I felt bombs were caterpillars

I’d doubt not they’d become butterflies

There is a hell for bombs

They’re there I see them there

They sit in bits and sing songs

mostly German songs

And two very long American songs

and they wish there were more songs

especially Russian and Chinese songs

and some more very long American songs

Poor little Bomb that’ll never be

an Eskimo song I love thee

I want to put a lollipop

in thy furcal mouth

A wig of Goldilocks on thy baldy bean

and have you skip with me Hansel and Gretel

along the Hollywoodian screen

O Bomb in which all lovely things

moral and physical anxiously participate

O fairylike plucked from the

grandest universe tree

O piece of heaven which gives

both mountain and anthill a sun

I am standing before your fantastic lily door

I bring you Midgardian roses Arcadian musk

Reputed cosmetics from the girls of heaven

Welcome me fear not thy opened door

nor thy cold ghost’s grey memory

nor the pimps of indefinite weather

their cruel terrestial thaw

Oppenheimer is seated

in the dark pocket of Light

Fermi is dry in Death’s Mozambique

Einstein his mythmouth

a barnacled wreath on the moon-squid’s head

Let me in Bomb rise from that pregnant-rat corner

nor fear the raised-broom nations of the world

O Bomb I love you

I want to kiss your clank eat your boom

You are a paean an acme of scream

a lyric hat of Mister Thunder

O resound thy tanky knees

BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM

BOOM ye skies and BOOM ye suns

BOOM BOOM ye moons ye stars BOOM

nights ye BOOM ye days ye BOOM

BOOM BOOM ye winds ye clouds ye rains

go BANG ye lakes ye oceans BING

Barracuda BOOM and cougar BOOM

Ubangi BOOM orangutang

BING BANG BONG BOOM bee bear baboon

ye BANG ye BONG ye BING

the tail the fin the wing

Yes Yes into our midst a bomb will fall

Flowers will leap in joy their roots aching

Fields will kneel proud beneath the halleluyahs of the wind

Pinkbombs will blossom Elkbombs will perk their ears

Ah many a bomb that day will awe the bird a gentle look

Yet not enough to say a bomb will fall

or even contend celestial fire goes out

Know that the earth will madonna the Bomb

that in the hearts of men to come more bombs will be born

magisterial bombs wrapped in ermine all beautiful

and they’ll sit plunk on earth’s grumpy empires

fierce with moustaches of gold

Lingua: Italiano

Traduzione italiana di Fernanda Pivano

tratta da scrittori per sempre

BOMBA

Incalzatrice della storia Freno del tempo Tu Bomba

Giocattolo dell’universo Massima rapinatrice di cieli Non posso odiarti

Forse che l’odio il fulmine scaltro la mascella di un asino

La mazza nodosa di Un Milione di A.C. la clava il flagello l’ascia

Catapulta Da Vinci tomahawk Cochise acciarino Kidd pugnale Rathbone

Ah e la triste disperata pistola Verlaine Puskin Dillinger Bogart

E non ha S. Michele una spada infuocata S. Giorgio una lancia Davide una fionda

Bomba sei crudele come l’uomo ti fa e non sei più crudele del cancro

Ogni uomo ti odia preferirebbe morire in un incidente d’auto per un fulmine annegato

Cadendo dal tetto sulla sedia elettrica di infarto di vecchiaia di vecchiaia O Bomba

Preferirebbe morire di qualsiasi cosa piuttosto che per te Il dito della morte è indipendente

Non sta all’uomo che tu bum o no La Morte ha distrutto da un pezzo

il suo azzurro inflessibile Io ti canto Bomba Prodigalità della Morte Giubileo della Morte

Gemma dell’azzurro supremo della Morte Chi vola si schianterà al suolo la sua morte sarà diversa

da quella dello scalatore che cadrà Morire per un cobra non è morire per del maiale guasto

Si può morire in una palude in mare e nella notte per l’uomo nero

Oh ci sono morti come le streghe d’Arco Agghiaccianti morti alla Boris Karloff

Morti insensibili come un aborto morti senza tristezza come vecchio dolore Bowery

Morti nell’abbandono come la Pena Capitale morti solenni come i senatori

E morti impensabili come Harpo Marx le ragazze sulla copertina di Vogue la mia

Proprio non so quanto sia terribile la MortePerBomba Posso solo immaginarlo

Eppure nessuna morte di cui io sappia ha un’anteprima così buffa Panoramo

una città la città New York che straripa a occhi desolati rifugio nel subway

Centinaia e centinaia Un precipitare di umanità Tacchi alti piegati

Capelli spinti indietro Giovani che dimenticano i pettini

Signore che non sanno cosa fare delle borse della spesa

Impassibili distributori automatici di gomma Ma 3° rotaia pericolosa lo stesso

Ritz Brothers del Bronx sorpresi sul treno A

La sorridente réclame del Schenley sorriderà sempre

Morte Folletto Bomba Satiro Bombamorte

Tartarughe che esplodono sopra Istanbul

La zampa del giaguaro che balza

per affondare presto nella neve artica

Pinguini piombati contro la Sfinge

La cima dell’Empire State

sfrecciata in un campo di broccoli in Sicilia

Eiffel a forma di C nei Magnolia Gardens

S. Sofia atletica Bomba sportiva

I templi dell’antichità

finite le loro grandiose rovine

Elettroni Protoni Neutroni

che raccolgono capelli Esperidi

che percorrono il dolente golf dell’Arcadia

che raggiungono timonieri di marmo

che entrano nell’anfiteatro finale

con un senso di imnodia di tutte le Ilio

annunciando torce di cipressi

correndo con pennacchi e stendardi

e tuttavia conoscendo Omero con passo aggraziato

Ecco la squadra del Presente in visita

la squadra del Passato in casa

Lira e tuba insieme congiunte

Odi e wurstel soda oliva uva

galassia di gala usciere togato

e in alta uniforme O felici posti a sedere

Applausi e grida e fischi eterei

La presenza bilione del più grande pubblico

Il pandemonio di Zeus

Hermes che corre con Owens

La Palla lanciata da Buddha

Cristo che picchia la palla

Lutero che corre alla terza base

Morte planetaria Osanna Bomba

Fa sbocciare la rosa finale O Bomba di Primavera

Vieni con la tua veste di verde dinamite

libera dalla macchina l’occhio inviolato della Natura

Davanti a te. li Passato raggrinzito

dietro dl te il Futuro che ci saluta O Bomba

Rimbalza nell’erbosa aria da tromba

come la volpe nell’ultima tana

tuo campo l’universo tua siepe la terra

Salta Bomba rimbalza Bomba scherza a zig zag

Le stelle uno sciame d’api nella tua borsa tintinnante

Angeli attaccati ai tuoi piedi giubileo

ruote di pioggialuce sul tuo scanno

Sei attesa e guarda sei attesa

e i cieli sono con te

osanna Incalescente gloriosa liaison

BOMBA O strage antifonia fusione spacco BUM

Bomba fa l’infinito una Improvvisa fornace

distendi il. tuo Spazzare che abbracci moltitudini

avviati orribile agenda

Stelle del Carro pIaneti carnaio elementi di carcassa

Fa’ cadere l’universo salta ciucciante coi dito in bocca

sui suo da tanto da tanto morto Neanche

Dal tuo minuscolo peloso occhio spastico

espelli diluvi dl celestiali vampiri

Dal tuo grembo invocante

vomita turbini di grandi vermi

Squarcia Il tuo ventre o Bomba

dal tuo ventre fa’ sciamare saluti di avvoltolo

incalza col tuoi moncherini stellati dl iena

lungo il margine del Paradiso

Bomba O finale Pied Piper

sole e lucciola valzeggiano dietro la tua sorpresa

Dio abbandonato zimbello

Sono la Sua rada falso-narrata apocalisse

Lui non può sentire le un-bel-giorno

profanazioni del tuo flauto

Lui è rovesciato sordo nell’orecchio pustoloso del Silenziatore

il Suo Regno un’eternità di cera vergine

Trombe tappate non Lo annunciano

Angeli sigillati non Lo cantano

Un Dio senza tuoni Un Dio morto

Bomba il tuo BUM la Sua tomba,

Che io mi chini su un tavolo di scienza

astrologo che guazza in prosa di draghi

quasi esperto dl guerre bombe soprattutto bombe

Che io sia incapace di odiare ciò che è necessario amare

Che io non possa esistere in un mondo che consente

un bimbo abbandonato in un parco un uomo morto sulla sedia elettrica

Che io sia capace di ridere di tutte le cose

dl tutte quelle che so e quelle che non so per nascondere il mio dolore

Che dica di essere un poeta e perciò amo ogni uomo

sapendo che le mie parole sono la riconosciuta profezia di ogni uomo

e le mie non parole un non minore riconoscimento,

che io sia multiforme

uomo che Insegue le grandi bugie dell’oro

poeta che vaga tra ceneri luminose

come mi immagino

un sonno con denti di squalo un mangia-uomini di sogni

Allora non ho bisogno di esser davvero esperto di bombe

Per fortuna perché se le bombe ml sembrassero larve

non dubiterei che diventerebbero farfalle

C’è un inferno per le bombe

Sono laggiù Le vedo laggiù

Stan li e cantano canti

soprattutto canti tedeschi

e due lunghissimi canti americani

e vorrebbero che ci fossero altri canti

specialmente canti russi e cinesi

e qualche altro lunghissimo canto americano

Povera piccola Bomba che non sarai mal

un canto eschimese io ti amo

voglio mettere una caramella

nella tua bocca forcuta

Una parrucca di Goldilocks sulla tua zucca pelata

e farti saltellare con me come Hansel e Gretel

sullo schermo di Hollywood

O Bomba in cui tutte le cose belle

Morali e fisiche rientrano ansiose

fiocco di fata colto dal

più grande albero dell’universo

lembo di paradiso che dà

un sole alla montagna e al formicaio

Sto In piedi davanti alla tua fantastica porta gigliale

Ti porto rose Midgardian muschio d’Arcadia

Rinomati cosmetici delle ragazze del paradiso

Dammi il benvenuto non temere, la tua porta aperta

né il grigio ricordo del tuo freddo fantasma

nè i ruffiani del tuo tempo incerto

il loro crudele sciogliersi terreno

Oppenheimer è seduto

nella buia tasca di Luce

Fermi è disseccato nei Mozambico della Morte

Einstein la sua boccamito

una ghirlanda di patelle sulla testa di calamari lunari

Fammi entrare Bomba sorgi da quell’angolo da topo gravido

non temere le nazioni del mondo con le scope alzate

O Bomba ti amo

Voglio baciare il tuo clank mangiare il tuo bum

Sei un peana un acmé dl urli

un cappello lirico del Signor Tuono

fai risuonare le tue ginocchia di metallo

BUM BUM BUM BUM BUM

BUM tu cieli e BUM tu soli

BUM BUM tu lune tu stelle BUM

notti tu BUM tu giorni tu BUM

BUM BUM tu venU tu nubi tu nembi

Fate BANG voi laghi voi Oceani BING

Barracuda BUM e coguari BUM

Ubanghi BANG orangutang

BING BANG BONG BUM ape orso scimmion

tu BANG tu BONG tu BING

la zanna la pinna la spanna

Si Si In mezzo a noi cadrà una bomba

Fiori balzeranno di gioia con le radici doloranti

Campi si inginocchieranno orgogliosi sotto gli halleluia del vento

Bombe-garofano sbocceranno Bombe-alce rizzeranno le orecchie

Ah molte bombe quel giorno intimidiranno gli uccelli in aspetto gentile

Eppure non basta dire che una bomba cadrà

sia pure sostenere che il fuoco celeste uscirà

Sappiate che la terra madonnerà in grembo la Bomba

che nel cuore degli uomini a venire altre bombe. nasceranno

bombe da magistratura avvolte in ermellino tutto bello

e si pianteranno sedute sui ringhiosi imperi della terra

feroci con baffi d’oro.

Gregory’s Last Lines

( previously published in Eliot’s book Love, War, Fire Wind)

He was a poet of silk and the shredding of silk.

No earthling nor deity remained immune from his probing questions.

When the academy turned its head for a pulitzer second

he slipped an enlightened humor worm into the gut of poetry

that hasn’t yet wriggled its way out.

With fountain pen tears he mourned the nationalism of the nation

even as he hosanna’d the home run.

He fooled death, coaxing it into the soup of life

every time but for one.

Writing in “Many Have Fallen” about American soldiers

marched by Army into radioactive bomb blasts

Gregory wrote: “All survived / …until two decades later

when the dead finally died”–

a last line of stunning poetry enough to make the top

of Emily D’s head pop off.

In 1983, Andy Clausen brought him to carouse

our New Brunswick bars.

We stopped at my kitchen table electric typewriter,

where Gregory pulled his pocket notebook

and tapped out a piece for Long Shot magazine.

The poem was called “Delacroix Mural at St. Suplice.”

Deep into typing, Gregory stopped & asked

what thought I of his last three pencil’d lines.

I eyed his notebook, said I liked ’em but not as much

as the rest of the poem.

I thought he might write three new lines on the spot–

but instead he stood up, waved his left hand suavely

& declared the poem done at what’d been

the fourth-to-last line:

“I know the ways of god / by god!”

He knew how to end / at the ending.

I had the chance to read him “Ode to the West Wind”

on his cancer bed:

“If Winter comes, can Spring be far behind?”

After approaching mortality’s last breath in summer,

he arose to see another new year.

Now, I hear his ashes will be buried in Rome’s cemetery,

a neighbor of Shelley & the one whose name is writ in water.

In “Getting to the Poem,” Gregory ended:

“I will live / and never know my death.”

Who can say whether he was aware of that golden moment

when the breath says “no”?–

but he damn sure got to the poems.

Death, Gregory knew your secret name,

he knew your habits, your weapons, your games–

now give his verse the life it deserves

& do what you will with his gilgamesh hair

–Eliot Katz, 2001

about Love, War, Fire, Wind: Looking Out from North America’s Skull from Amazon.com:

Selected by Poetry.About.com as one of its Best Books of 2009. Mixing humor and imagination, visions of a healthy future and the windstorm realities of today, this collection of poems by Eliot Katz and artwork by William T. Ayton deals with themes of love, war, politics, ecology, and daily life. “I love these poems, which are full of passion and thought. Eliot Katz is among a handful of contemporary American poets whose work speaks to me.”–Howard Zinn “Eliot is right up there carrying the torch for Whitman and Ginsberg, keeping their vision alive and well….A must-read for anyone who believes poetry can still celebrate life.”–Alicia Ostriker “William Ayton has mastered the art of drawing with ink and brush. Like the words of Eliot Katz, his brush marks the page with deliberate force. A broken eggshell, weapons and dreams, a stroke that cannot be taken back.” –Tim Slowinski

Gregory Corso

Per Omero

C’è ruggine sulle vecchie verità

– Banalità corazzate erodono

menzogne nuove non hanno il buon profumo

delle scarpe nuove

Ho anni di poesie da battere a macchina

40 anni di fumo da smettere

non percepisco uno stipendio

Non ho una casa

E poiché le mie mani sono autoctonie

non riesco mai a lavarle abbastanza

Mi sento scemo

Mi sento come un vecchio toro spelacchiato

che si getta contro lo straccio rosso

di un giorno alcolizzato

eppure tutto è così bello

non è vero?

Che perfezione il sistema delle cose

Il corpo umano

tutto in proporzione alla sua forma

Nulla di superfluo

Proprio come se un dio l’avesse programmato così

E il sole per il giorno la luna per la notte

E l’erba la mucca il latte

Il fatto che tutti alla fine moriamo

Si penserebbe che dovrebbe esserci il caos

data la futilità di tutto

Ma i bambini continuano a nascere

spesso immagini sputate di noi

E le disuguaglianze

milioni dati a uno

zero all’altro

entrambi nella stessa barca che fa acqua

Io non ho nessuna religione

e per me venererei Ermes

E non c’è domani

c’è solo qui e ora

tu e chiunque sia con te

vivo come sempre

ed eternamente ignorante di quella morte che non conoscerai mai

E tutto è bene quel che si fa

Una felicità ellenica pervade la pace

e il dono continua a venire…

un lavoro iniziato splendidamente terminato

Vedere persone sensibili e buone

tranquille e contente nello stupore

come i sogni dei ciechi

I cieli parlano attraverso le nostre labbra

Tutto ciò che non si poteva trovare è afferrato

Tutto ciò che era rimasto indietro è portato

Traduzione di Massimo Bacigalupo

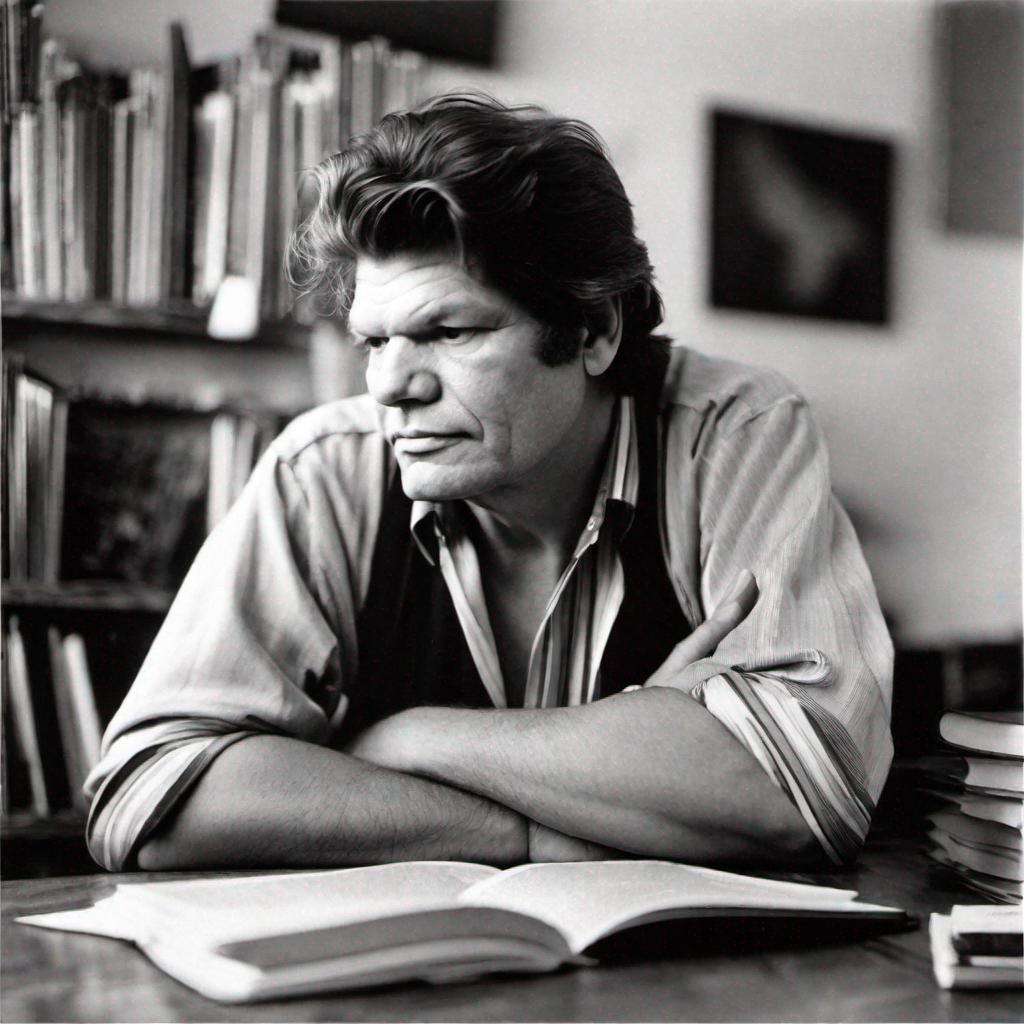

Gregory typing in a rare book room at New York 1989. Photo © by Dario Bellini

Gregory Corso

For Homer

There’s rust on the old truths

-Ironclad clichés erode

New lies don’t smell as nice

as new shoes

I’ve years of poems to type up

40 years of smoking to stop

I’ve no steady income

No home

And because my hands are autochthonic

I can never wash them enough

I feel dumb

I feel like an old mangy bull

crashing through the red rag

of an alcoholic day

Yet it’s all so beautiful

isn’t it?

How perfect the entire system of things

The human body

all in proportion to its form

Nothing useless

Truly as though a god had indeed warranted it so

And the sun for day the moon for night

And the grass the cow the milk

That we all in time die

You’d think there would be chaos

the futility of it all

But children are born

oft times the spitting images of us

And the inequities

millions doled one

nilch for another

both in the same leaky lifeboat

I’ve no religion

and I’d as soon worship Hermes

And there is no tomorrow

there’s only right here and now

you and whoemever you’re with

alive as always

and ever ignorant of that death you’ll never know

And all’s well that is done

A Hellene happiness pervades the peace

and the gift keeps on coming…

a work begun splendidly done

To see people aware & kind

at ease and contain’d of wonder

like the dreams of the blind

The heavens speak through our lips

All’s caught what could not be found

All’s brought what was left behin

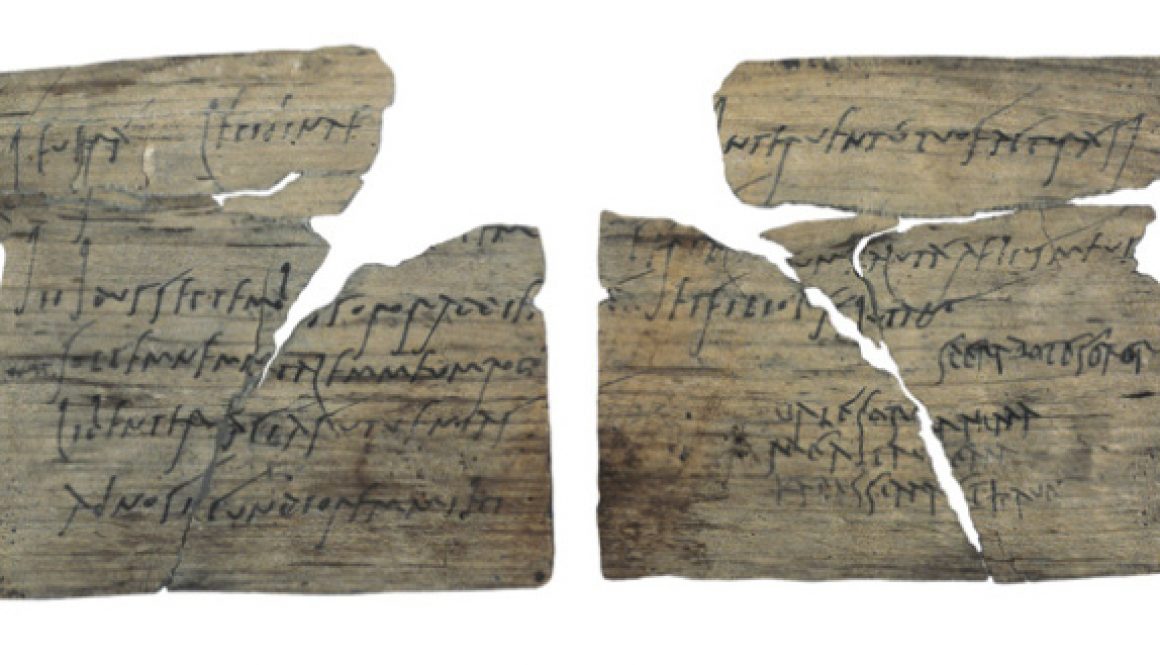

Notes on Three Lost Poems by Gregory Corso

In a life of wide and restless travels, Gregory Corso produced six collections of poetry, together with a handful of plays and a novel, but left trailing in the wake of his urgent journeys an unknown number of lost poems. In interviews, Corso has recounted the sad loss of a suitcase full of his early poems in a Greyhound Bus terminal in Florida during the mid 1950s.1 He has also lamented the theft of two suitcases of poems – four years work – left in the care of the poet Isabella Gardner at the Hotel Chelsea in the mid 1970s.2 And he has regretted the sale to university libraries of his personal notebooks filled with unpublished poems: “When I needed money for dope, you see, I would never recopy the poems. I’d just sell the book. So a lot of my poems, you know, are in the universities and have never been published.”3 Other of Corso’s poems would seem simply to have been scattered behind him, mislaid and left unremembered in the rush of further poetic inspiration and precipitous departures to somewhere else. I believe that this latter explanation is likely the case as regards the three poems that I have excavated, so to speak, from a recording of a public reading of his poems given by Gregory Corso at the Poetry Center at San Francisco State College in October of 1956.4

Corso begins the 36-minute reading with nine poems selected from his collection, The Vestal Lady on Brattle (1955), then reads eight poems from a manuscript notebook titled “Poems Written in San Francisco, 1956.” Of these poems, four would later be gathered in Gasoline (1958), and one would be printed in The Happy Birthday of Death (1960.) The three fugitive poems embedded in the audio tape are “In the Madness of my Cellar,” “Creepy Flower Peddler,” and “Buddha.”5

Presented here below are my transcribed versions of these three hitherto unpublished poems. I cannot, of course, vouch either for punctuation, lineation or stanzaic patterns in the poems as I have rendered them here. Moreover, in the poem “Buddha,” despite repeated listening to Corso’s recitation on the audio tape, I am not fully confident as to my correct understanding of certain individual words. These include “peril,” “assayed,” “infant,” and “barium.” (Alternative suggestions concerning these words would be very welcome.) And let me take the opportunity here to express my gratitude to Raymond Foye for his gracious and invaluable help in correcting my transcriptions of the poems.

IN THE MADNESS OF MY CELLAR

I lost my God in the madness of my cellar.

I watched the janitor scorch a sacramental rat,

beat it against the pipe, rub hot pepper in its eyes.

No loves, no loves, in the madness of my cellar.

My baby brother leans against the hot furnace.

My father hangs red peppers to dry.

And my mad, mad mother giggles to the tarantella.

CREEPY FLOWER PEDDLER

He sells flowers and is a creep.

He sells flowers and wonders why he cannot sleep.

Unlike most peddlers, he grows his own,

and cuts them before they’re fully grown.

And here’s his nowhere song:

Little flowers without a stem.

Little flowers without a stem.

Three for a nickel, who wants them?

BUDDHA

A Harmonic Motion

For Jack Kerouac, Buddha-Fish

Buddha is dead.

Dead in the empty lot, in the fish box.

Dead without peril or theory.

Dead rehabilitated to dumb heroism.

A dead Buddha cannot view the pint wine bottle.

What does Buddha know of pushcarts?

With Buddha died his children, speechless, enamored by kind demons.

Sweet Buddha, where is he now?

Whose cowhorn is he sucking?

Buddha immortal mute suffering with mortal memories

has gone to the mountains below the mountains.

Strong solemn law inhabits Peril.

Peril is the demon.

He steals the angels of Buddha, puts salt on their wings,

handcuffs their brains to masculine limbs.

Who will talk to the demon?

Who will admire his new secondhand hearse?

Who will kiss his gnaw of eucharistic feet?

Lay their abundant blonde verse upon his gridiron?

Pluck wolfbane from his gargoyle-eyed, regnant skull?

Shoot a silver bullet into his dropping mouth?

Drive a maple stake into his reasonable heart?

Steal the soil of his native Transylvanian acreage?

Who will do this?

You will, children of Buddha.

You mad children of sodacaps.

You’ll stick nails in the tires of his hearse.

Sip gasoline from the tank of his hearse.

Put rocks in the watertank of his hearse.

O Buddha, marled and gnawed, aimless in America,

in secondhand hearse parked on Pine Street,

watching children of love play, and on their knees pray

God the Father of ice cream.

O Buddha, ghouled and gargoyled,

bugged and assayed in the pale arms of Mother Death Columbia.

Get thee beneath that pushcart and see it all.

See the broken glass and the bits of rope

that burst in on the radio wire.

Feel it, see it all Buddha!

Buddha is dead.

In death Buddha’s skin is wet yet shaky

like penguin does ice water, the beads of life,

owing everything to flash light, nothing to sunlight.

I know you, Buddha.

When you were born, really born,

you was Brooklyn 33, New York,

a Jewish section where everything was secret,

like shopping bags.

Your home was a street with ground windows and wide gray stoops,

with desiccant flowerpots and dry yellow curtains

– all this would obscure your infant mother’s twisted fate.

Bosatsu, now in motion.

Brother Bosatsu who teaches Buddha,

yet is engaged entirely in his own salvation.

Spit on Bosatsu!

Bosatsu who testifies the wisdom of Buddha and himself.

Spit on Bosatsu!

Bosatsu who strives to introduce and establish the ideal land.

Bosatsu who dares set down into the realm of agony.

Spit on Bosatsu!

Now, Buddha, now that you’re dead, what have you got to say?

The back legs of a goat.

The empty matchbox.

The sweet spray smell of insecticide

or the old barium in a cow’s hoof.

That’s what I’ve got to say.

”In the Madness of my Cellar” depicts the traumatic encounter of the poet-speaker with the cruelty and horror of the world, an experience that serves to undermine his religious faith and causes him to lament life in a realm without love. Appropriately, the events of the poem take place in a cellar, a hot, Hadean underworld, a realm of evil and pain. In addition to the poet-speaker who narrates the grim incidents recounted in the poem, the hellish cellar is inhabited by a sadistic janitor, an apparently indifferent father, an innocent, neglected, suffering “baby brother,” and a mother driven to madness (presumably by the cruel and loveless world to which, like the narrator, she is also a horrified, helpless witness.) “Cellar” and “tarantella” make an unusual and inventive rhymed pair lending a subtle lyrical unity to this vivid, potent poem. “In the Madness of my Cellar” resonates with motifs expressed in several poems in The Vestal Lady on Brattle in which terror and violence perpetrated upon innocent victims are prominent.

A similar theme informs “The Creepy Flower Peddler,” where the peddler in question cuts short the lives of young flowers, doing so for selfish commercial reasons. Already in the title of this poem, Corso affects a reversal of reader expectations. Traditionally, the trope of the flower seller is associated with innocence, as Eliza in G.B. Shaw’s Pygmalion and the figure of the blind flower girl in Charlie Chaplin’s classic film, City Lights.6 In Corso’s poem, however, the flower peddler is seen as a man callously restricting the full development of natural life, and the poet views him as malevolent and despicable, another embodiment of the brutish and unfeeling life-thwarting forces of the world, another destroyer of innocence. On the audio tape of the Poetry Center reading, after having read “The Creepy Flower Peddler,” Corso remarks “I believe flowers should be left to grow, let them grow and let them die where they are, we have no right to take these things away from the earth.” In this poem, the parallel constructions, repetitions, insistent metre, and emphatic rhymes seem to suggest the narrow limits of the flower peddler’s outlook.

In contrast to the taut structure of “The Creepy Flower Seller,” the poem titled “Buddha” capitalizes on the deep resources offered by free verse in combination with epiphanic leaps of imagination. In this elegy – both brash and reverent – the poet contrasts the demonic, destructive forces of the world with those agencies that resist such forces and whose aims are, instead, redemptive and liberating. Poverty, squalor, sterility and death clash in the poem with the teachings of “sweet Buddha,” and are defied by the sly, joyous sabotage undertaken by the “children of Buddha,” the “children of love.” Buddha’s insights are betrayed in this fallen world by hypocritical figures such as Brother Bosatsu (clearly undeserving of his misleading name) who seeks not the benefit and awakening of all sentient beings –as taught by Gautama Buddha – but only his own salvation. Yet, though “marled and gnawed … ghouled and gargoyled,” the spirit of Buddha somehow endures, reborn into the desiccated, spiritually claustrophobic contemporary world, and even in death remaining poetically eloquent, communicating through koan-like utterances. In Corso’s use of parallelism and refrain in the Brother Bosatsu stanza a faint echo may be detected of sections I and II of Allen Ginsberg’s poem, “Howl.”

Readers of Gregory Corso’s Gasoline will recall that in the “Introduction” to that volume Allen Ginsberg quotes with approval a line from an unpublished poem by Corso: “mad children of soda caps.”7 At last, we know the source of that line: the phrase occurs in “Buddha.” Similarly, readers of Jack Kerouac’s Desolation Angels may remember that in that novel the poet Raphael Urso (the author’s pseudonym for Gregory Corso) recites to the narrator via telephone his latest poem which includes the line: “Spit on Bosatsu! Spit on Bosatsu!”8 Again, the source is to be found in the same unpublished poem, “Buddha.”

I think it probable that the three lost poems printed above – together with others written during the same period – were not discarded by Corso but were intended to appear in a collection to be titled Early Poems which was to be published in 1960 by the Totem Press. In a letter written from Paris in November of 1958 to Allen Ginsberg, Corso mentions that LeRoi Jones (of Totem Press) wants to publish a book of his early poems and specifically names “Creepy Flower Peddler” as being among the poems to be gathered in that volume. A collection titled Early Poems is listed as forthcoming from Totem Press in the bibliography for Gregory Corso included in The New American Poetry 1945-1960 and is also mentioned in the bibliography for “Five Poets in their Skins,” an article by Paul Carroll in Big Table. For unknown reasons (most likely economic in nature) the book never appeared. We can only speculate as to what may have become of the manuscript of this intriguing collection.

The recovery of the three lost poems from 1956 transcribed above serves to extend and deepen our understanding of Gregory Corso’s work during the period between the publication of The Vestal Lady on Brattle in 1955 and Gasoline in 1958, and to remind us that further examples of Corso’s rich, visionary, quirky early poems may yet be retrieved from manuscript notebooks and other sources.

Notes

1 ”They were lost in a suit case at Hollywood, Florida … in the Greyhound Bus Terminal. And, Hope, my girlfriend – she went to all the Greyhound presidents to get the things back.” Gregory Corso interviewed in 1974 by Robert King, “I’m Poor Simple Human Bones,” in The Whole Shot: Collected Interviews with Gregory Corso, ed. by Rick Shober (2015) p. 108. See also letter from Gregory Corso “To Mr. and Mrs. Randall Jarrell” November 14, 1956, in An Accidental Autobiography: The Selected Letters of Gregory Corso (2002), p. 16.

2 “So there was a big gap – 1970-1974 – four years work gone.” Gregory Corso interviewed by Gavin Saleri in The Riverside Interviews: Gregory Corso, (1982) p. 32. See also “The Enigmatic Relationship of Poets Isabella Gardner and Gregory Corso” by Marian Janssen, The Journal of Beat Studies, Vol. 3, January 1, 2014, pp. 93-118.

3 “When I needed money for dope …” Gregory Corso interviewed in 1974 by Robert King, op.cit p. 102.

4 Magnetic tape audio recording of “Gregory Corso: October 21, 1956.” Poetry Center Digital Archive. <https://diva.sfsu.edu/collections/poetrycenter/bundles/191185>

5 From The Vestal Lady on Brattle: “Dementia in an African Apartment House,” “Greenwich Village Suicide,” “Coney Island,” “In the Morgue,” “Sea Chanty,” “Vision Epizooic,” “In the Early Morning,” and “Requiem for Bird Parker, Musician.” From Gasoline: “Mad Yak,” “On my 26th Year” (aka “I am 25”), “Italian Extravaganza,” “The Table was Hard Possible Music like Steel” (aka “This Was my Meal.) And from The Happy Birthday of Death: an early version of “Power.”

6 City Lights, film written and directed by and starring Charlie Chaplin, 1931. Pygmalion, play by George Bernard Shaw, 1913.

7 “Introduction” by Allen Ginsberg in Gasoline by Gregory Corso (San Francisco: City Lights, 1958) p. 7.

8 Desolation Angels by Jack Kerouac (New York: Coward-McCann, 1965) p. 128.

9 An Accidental Autobiography: The Selected Letters of Gregory Corso edited by Bill Morgan (New York: New Directions, 2003) p. 184.

10 The New American Poetry 1945-1960 edited by Donald M. Allen (New York: Grove Press, 1960) p. 447. “Five Poets in their Skins” by Paul Carroll, Big Table Vol. 1, No. 4, Spring 1960, p. 140.

COPYRIGHTS

“In the Madness of my Cellar” (1956) © 2020, The Estate of Gregory Corso, Sherri Langermann Baird, Executor.

“Creepy Flower Peddler” (1956) © 2020, The Estate of Gregory Corso, Sherri Langermann Baird, Executor.

“Buddha” (1956) © 2020, The Estate of Gregory Corso, Sherri Langermann Baird, Executor.

Biography

The life of Gregory Corso reads like a cheap and trashy tragic made-for-TV movie. It was one of heartbreak and irony…

Corso was born Nunzio Corso on March 26th 1930, to a sixteen-year-old mother. Michelina Corso had just married Sam Corso before giving birth to Nunzio, and a year later she abandoned him into the care of Catholic charities, his father quickly remarrying and feeding him stories about his mother.

Corso selected the name ‘Gregory’ as his confirmation name, and while known to his Italian American community as Nunzio, he dealt with everyone else as ‘Gregory.’

He spent eleven years in five different fosters homes, coming to appreciate the Catholic church’s efforts in helping orphaned and abandoned children through the depression, despite his own depressing isolation.

To avoid being drafted for WWII, Corso’s largely absent and uncaring father brought his son home in 1941. Nevertheless, Sam Corso was drafted and Gregory Corso became homeless, now without any family, foster or otherwise.

He tried fruitlessly to find his mother over the years, despite the stories his father told him: that she was a disgraced prostitute, cared little for Corso, and had returned to Italy in shame.

Alone, Corso took to the streets, sleeping in the subway and on the roofs, running errands for food from street vendors. He became a street child of Little Italy, continuing his education while denying his homelessness to the authorities.

When only thirteen years old, Corso stole a toaster, sold it, and used the money to buy a tie and see a movie. The movie was The Song of Bernadette, about the appearance of the Virgin Mary. Corso claimed he thought seeing the movie would bring about a miracle wherein he would be reunited with his mother. But upon leaving the theatre, he was arrested for theft and sent to New York’s infamous prison, the Tombs. With no one to pay his $50 bail, Corso was incarcerated with criminally insane murderers for several months.

In 1944, during a blizzard, Corso broke into his tutor’s office and spent the night in the relative warmth. When he woke he was immediately arrested and sent back to the Tombs. He became so traumatised by the brutality of the other inmates that he was sent to Bellevue Hospital’s psychiatric ward. (He was not the only Beat writer locked up in a mental hospital.)

At seventeen, Corso was sent to Clinton prison, a maximum security facility near the Canadian border, for stealing a suit, and without being given legal representation to defend himself. This was the prison where most electric chair death sentences were carried out.

Clinton was kinder to Corso than the Tombs had been. Here, the youngest inmate in the facility was protected by the Mafia and sent to the cell occupied by Charles ‘Lucky’ Luciano, who had donated his library to the prison and had his own reading light by his bed. Corso spent his nights reading the classics, and upon leaving Clinton, his Mafia friends got him a job in the city.

After three years, ending 1950, Corso was back in New York City, writing and reading poetry, and becoming friends with Allen Ginsberg. They met in a lesbian bar, The Pony Stable, and Ginsberg became attracted to Corso and his poetry. Corso showed Ginsberg a poem he’d written about a woman he’d watched lie naked on her windowsill, and it turned out she was a friend of Ginsberg. Ginsberg set the two up, but Corso got scared and literally ran away.

Through Ginsberg Corso met Burroughs, Kerouac, and many of New York’s writers and artists. Corso and Kerouac met in 1950, but didn’t become close friends until 1953. In The Subterraneans, Kerouac recalls an incident in which Corso stole a pushcart and caused a fallout between Kerouac and Ginsberg. Corso came to resent his depiction in the book as he believed Kerouac had no right to speak so harshly of him in the early days of their relationship, which had not yet come to be considered even friendship.

When Ginsberg, Orlovsky and Burroughs were in Tangiers, Corso came and visited them, and then persuaded them to come live in Paris, and introduced them to a place later to be known as the Beat Hotel. Here, Corso and Ginsberg helped Burroughs edit together The Naked Lunch, and the two poets produced some of the finest work.

In 1957, Corso returned to New York. He was the youngest member of the ‘inner circle’ of Beats – that small social group that is the only one that can be accurately and honestly considered the Beat Generation. Yet, despite being the youngster of the group, Corso was the first published Beat, having his collection of poetry, The Vestal Lady on Brattle, published in 1952.

It was for the publication of Gasoline that he returned, and this coincided with the publication of On the Road and the explosion of the Beat Generation as a cultural phenomenon. Kerouac, Ginsberg and Corso stuck around, posed for photos, answered questions for reporters, and took a constant and ignorant barrage of abuse. Corso played the bad boy of the group, talking up his prison time and unkempt appearance.

He began to tour the poetry circuit with Ginsberg, and despite the Beat movement for the most part being considered a fad for dumb kids, playing on the rebellious streak of a few over-popular criminals, Corso began to draw a lot of positive attention for his poetry. Namely, the attention came for Marriage, his long musing on the peculiarities of the institution.

Marriage evokes the music and rhythm within Corso, instead of adhering to the structures and conventions of traditional poetry. His idol was Shelley, English Romanticist, yet in Paris Corso hit upon the notion of simply letting sound come from the mean – what he naturally felt inclined to say. The result was a long and witty poem poking fun at conformity, digging the Beat spirit of rejecting tradition that gripped the group and would become satirised itself in years to come.

Later in his life, Corso, like so many associated with the Beat Generation, came to resent his label and public perception as a Beatnik, and shunned the limelight they’d all at one stage or another occupied.

However, he allowed Gustave Reininger to film Corso – The Last Beat, which showed Corso in Italy lamenting never having known his mother. Reininger secretly launched a search for Michellina Corso, and amazingly found her living in Trenton, New Jersey, and not in Italy, as Corso had always been told by his father.

Corso and his mother were reunited on camera, and the truth came out that she had been beaten almost to death by Sam Corso, and had no choice but to leave him and hand her child over to the church. When she’d later been in a position to support a child, she was unable to find Corso.

Despite feeling ‘healed’ by finding his mother, Corso was soon diagnosed with prostate cancer and died in January, 2001. He was buried next to Percy Bysshe Shelley in the Protestant Cemetery, Rome.