Hồ Chí Minh-Le Lettere per la pace in Việt Nam -Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

-Le Lettere per la pace in Việt Nam di Hồ Chí Minh –

-Anteo Edizioni-

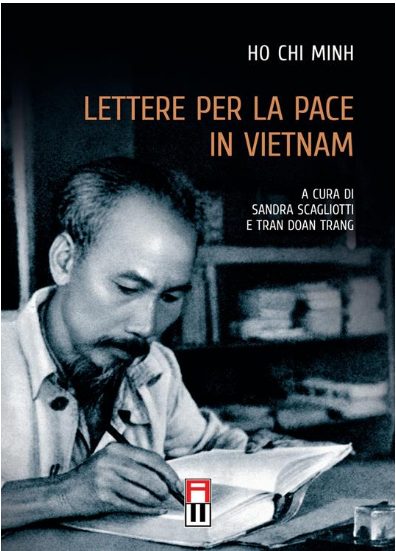

Recensione del volume Lettere per la pace in Việt Nam (Anteo Edizioni, 2021), una raccolta di lettere scritte dal leader vietnamita Hồ Chí Minh tra il 1946 e il 1969, mentre il Việt Nam si trovava a dover fronteggiare le forze coloniali francesi prima e quelle imperialiste statunitensi poi.Articolo di Giulio Chinappi

-Anteo Edizioni-

La figura di Hồ Chí Minh ha un enorme significato per la storia contemporanea del Việt Nam, difficilmente paragonabile a quella di un qualsiasi personaggio storico italiano occidentale. Il nome di Hồ Chí Minh ha infatti assunto un’importanza tale da poter essere di fatto identificato con il Việt Nam stesso. In “Lettere per la pace in Việt Nam” (Anteo Edizioni, 2021), una raccolta di ottantacinque lettere selezionate da Nguyễn Anh Minh e tradotte in italiano da Sandra Scagliotti e Trần Doãn Trang, abbiamo l’opportunità di ripercorrere l’incessante lotta di Hồ Chí Minh per la liberazione, la riunificazione e la pacificazione della sua patria, in oltre vent’anni nei quali il Việt Nam si è trovato a dover fronteggiare le forze coloniali francesi prima e quelle imperialiste statunitensi poi.

Tuttavia, la lotta di Hồ Chí Minh non ha riguardato solamente il Việt Nam, ma ha rappresentato un punto di riferimento per tutti i popoli del mondo oppressi dal colonialismo e dall’imperialismo delle potenze capitalistiche occidentali: “Il Presidente, combinando la forza del popolo con una peculiare contingenza storica, ha incarnato l’integrazione tra il vero patriottismo e il più fedele e trasparente internazionalismo dei lavoratori e della classe operaia; egli ha sempre pensato che la costruzione di una pace autentica a livello mondiale dovesse necessariamente fondarsi sul principio del rispetto dei diritti fondamentali di tutti i popoli e che, in seno alle relazioni internazionali, eguaglianza e democrazia dovessero costituire la necessaria alternativa alla guerra, per garantire a ogni nazione il diritto di decidere il proprio destino in base ai valori culturali nazionali, nel rispetto delle scelte di sviluppo di ogni Stato e senza alcuna interferenza negli affari interni delle altre nazioni” si legge nella prefazione della casa editrice vietnamita.

La rassegna delle lettere indirizzate ai leader, ai governi, alle assemblee nazionali, a presidenti, politici, militari, prigionieri e ai popoli di tutti i paesi del mondo si apre in un contesto nel quale, terminata la seconda guerra mondiale, la Francia stava tentando di rioccupare militarmente le sue ex colonie asiatiche, sebbene il Vietnam avesse dichiarato la propria indipendenza il 2 settembre 1945.

Nonostante i crimini commessi dai colonialisti francesi – poi reiterati in forme ancora più disumane dagli imperialisti statunitensi – Hồ Chí Minh ha sempre mantenuto la chiara distinzione tra l’operato dei governi e i popoli di quei paesi, come si evince già nella lettera indirizzata ai francesi d’Indocina nel 1946: “Noi non detestiamo il popolo francese. Anzi, ammiriamo questo grande popolo perché è stato il primo a divulgare i concetti di libertà, uguaglianza e fraternità, e perché è un popolo dedito alla cultura, alla scienza e alla civiltà. La nostra battaglia non volge contro il popolo francese, né contro i francesi leali e onesti, ma contro la crudele dominazione del colonialismo francese in Indocina”. Da queste parole di evince anche il retaggio culturale di Hồ Chí Minh, che, come molti leader rivoluzionari vietnamiti, aveva paradossalmente formato la propria coscienza politica grazie agli insegnamenti della scuola coloniale francese che esaltava i valori della rivoluzione del 1789. “Sapete bene che tale dominazione non offre alcun vantaggio alla Francia, né, tantomeno ai cittadini francesi. Tale dominazione arricchisce gli avidi colonialisti, ma infama la Francia” (p. 3).

Hồ Chí Minh manterrà sempre stretti contatti con le forze sociali progressiste in Francia, in particolare con il Partito Comunista Francese (PCF), ritenendo l’azione dello stesso un sostegno fondamentale alla causa vietnamita, come si evince dalla breve lettera inviata al segretario del PCF Maurice Thorez (p. 21). Una lettera molto più consistente è invece quella inviata il 22 settembre 1946 all’Unione delle donne francesi: “Voi, care Signore, amate il vostro paese e desiderate che sia indipendente e unito. Sono sicuro che, per difenderlo, sareste disposte a combattere contro chiunque cercasse di violarne l’indipendenza e l’unità” si legge nel testo. “Anche noi siamo così, amiamo il nostro paese e lo desideriamo indipendente e unito. Potete forse biasimarci perché abbiamo lottato contro coloro che hanno tentato di conquistare la nostra patria e dividere il nostro popolo? I francesi hanno subito il dolore dell’occupazione per quattro anni; quattro anni in cui hanno lottato con la resistenza e la guerriglia. I vietnamiti hanno subito il dolore dell’occupazione per oltre 80 anni, e, a loro volta, hanno lottato con la resistenza e combattuto con la guerriglia. Se i francesi che hanno partecipato alla resistenza sono considerati eroi, perché i guerriglieri vietnamiti dovrebbero essere considerati ladri e assassini?” (p. 22).

In un primo momento, Hồ Chí Minh si rivolge in alcune lettere al presidente statunitense Harry Truman per cercare sostegno nella sua lotta anticolonialista, dopo che lo stesso Truman aveva presentato i “12 punti” della politica estera statunitense, nei quali si indicava il diritto dei popoli all’indipendenza e all’autodeterminazione. Tuttavia, la cosiddetta “dottrina Truman” si rivelò ben presto uno strumento volto unicamente a evitare l’espansione del comunismo nel mondo, e le parole “indipendenza” e “autodeterminazione” solamente uno specchietto per le allodole per coprire le mire imperialiste di Washington.

Nonostante le grandi difficoltà e l’ostilità delle forze imperialiste mondiali, Hồ Chí Minh riaffermerà a più riprese la risolutezza del governo e del popolo vietnamita nella lotta per l’indipendenza e l’autodeterminazione: “Il colonialismo francese intende nuovamente occupare il nostro paese; questo è un fatto oramai chiaro e innegabile. Ora il popolo vietnamita si trova a un bivio: potrebbe arrendersi e piegarsi alla schiavitù oppure continuare a lottare fino alla fine, per riacquistare la libertà e l’indipendenza. No, il popolo vietnamita non si arrenderà! Non permetterà mai più ai francesi di tornare a dominarlo. No! Il popolo vietnamita non tornerà più schiavo. Il popolo vietnamita è disposto a morire piuttosto che rinunciare all’indipendenza e alla libertà” (p. 28). E ancora: “Mentre la Francia è forte materialmente, noi siamo mentalmente determinati alla vittoria e risolutamente decisi nel combattere per la nostra libertà” (p. 33).

A partire dal 1951, l’ostilità degli Stati Uniti nei confronti del Vietnam divenne sempre più evidente. La dottrina Truman aveva portato allo scoppio della guerra di Corea, e Washington covava già il piano di sostituirsi alla Francia come potenza egemone nella regione indocinese, qualora Parigi avesse fallito nel suo intento. “Lei, Presidente, erede di grandi leader come Washington, Lincoln e Roosevelt, parla spesso di pace e giustizia, ma nei Suoi atti concreti verso il Việt Nam, si mostra in totale divergenza da rettitudine e concordia” scrive Hồ Chí Minh in una nuova lettera rivolta a Truman, specificando che costui “ha ordito una cospirazione per trasformare il Sud vietnamita in una base militare, colonia degli Stati Uniti” (p. 62).

In una missiva successiva, il presidente vietnamita aggiunge, rivolgendosi al suo omologo statunitense: “Lei ha affermato che gli Stati Uniti non interferiscono negli affari interni degli altri paesi. Ogni anno, gli Stati Uniti spendono centinaia di milioni di dollari per introdurre spie nei paesi stranieri e concorrono con oltre duemila milioni di dollari ad armare i paesi filoamericani per prepararsi alla guerra: gli Stati Uniti posseggono 250 basi militari in diversi paesi. Non è forse questa un’interferenza?” (p. 64).

Il 7 maggio 1954, i vietnamiti sconfissero i francesi nella storica battaglia di Ðiện Biên Phủ, ponendo fine per sempre alle mire coloniali di Parigi in Asia. In quello stesso momento, gli Stati Uniti divennero il nemico numero uno del Vietnam: “Noi vietnamiti abbiamo versato il nostro sangue per rovesciare il regime coloniale francese; ma poi, l’imperialismo americano, con i suoi dollari e i suoi inganni ha plasmato nel Sud del Việt Nam un feroce governo dittatoriale fantoccio” si legge in una lettera rivolta a John F. Kennedy (p. 65).

In una lettera del 30 aprile 1966 rivolta al senatore statunitense Michael Joseph Mansfield, Hồ Chí Minh chiede retoricamente: “Secondo Lei, quando un gruppo di scellerati criminali venuto da lontano, attacca massicciamente un villaggio di contadini, a chi va la colpa dell’invasione? Agli abitanti del villaggio o ai criminali?” (p. 91). E continua affermando: “Che benefici potrà mai apportare al popolo americano una guerra così illogica? Decine di migliaia di giovani americani muoiono in campi di battaglia lontani da casa, lasciando decine e decine di vedove e orfani. Negli Stati Uniti le tasse stanno diventando più pesanti e il costo della vita aumenta sempre più. L’inflazione si aggrava. L’onore degli Stati Uniti è in gioco. Anche con altre migliaia di bombardieri e decine di migliaia di soldati, l’America è destinata a fallire” (p. 92).

Allo stesso tempo, Hồ Chí Minh curò particolarmente le relazioni con i leader e i partiti degli altri paesi socialisti, come si evince da una serie di lettere di questo tipo: “Noi tutti siamo altresì grati all’Unione Sovietica, alla Cina e agli altri paesi socialisti che hanno sostenuto il popolo vietnamita contro l’invasione imperialista americana, che lo hanno aiutato a proteggere l’indipendenza nazionale, a difendere l’avamposto del blocco socialista nel Sudest asiatico e a contribuire alla tutela della pace nel mondo” leggiamo nella missiva inviata al Partito Socialista Operaio Ungherese in occasione del suo IX Congresso (p. 102).

L’ultimo presidente statunitense con il quale Hồ Chí Minh ebbe a che fare fu Lyndon Johnson, al quale rivolse una dura lettera il 15 febbraio 1967: “Il Việt Nam dista migliaia di chilometri dall’America. Il popolo vietnamita non ha mai nemmeno sfiorato l’America. Ma, contrariamente all’impegno assunto nel 1954, dai suoi rappresentanti alla Conferenza di Ginevra, gli Stati Uniti non hanno mai smesso di intervenire in Việt Nam; con ininterrotte provocazioni e un continuo incremento della guerra d’invasione nel Sud, cercano di dividere in modo permanente il paese e trasformare il Sud in una nuova colonia, base militare statunitense. […] Nella Sua lettera, Presidente, Lei si dice addolorato per la situazione di sofferenza e distruzione in Việt Nam Vorrei porLe una domanda: chi ha causato crimini così atroci? L’esercito americano e le forze dei paesi vassalli dell’America! Questa è la riposta” (p. 107).

Chiudiamo questa nostra breve rassegna con la lettera inviata nel marzo del 1967 al popolo italiano, che certamente, soprattutto grazie all’azione del Partito Comunista Italiano, fu sempre tra i maggiori sostenitori della causa vietnamita: “Il popolo italiano, con entusiasmo e con ogni mezzo, ha sostenuto la nostra resistenza contro l’aggressione americana. Vogliamo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti agli amici italiani. Ci auguriamo che il popolo italiano possa ulteriormente rafforzare il suo sostegno alla nostra lotta e, a gran voce, chiedere che gli invasori statunitensi cessino totalmente i bombardamenti e ogni atto di violenza contro la Repubblica Democratica del Việt Nam” (p. 116).

Hồ Chí Minh scomparve il 2 settembre 1969, nello stesso giorno in cui, 24 anni prima, aveva dichiarato l’indipendenza della Repubblica Democratica del Việt Nam. Il fondatore del Việt Nam indipendente non riuscì dunque a vedere la vittoria che sarebbe giunta solamente nel 1975, quando gli imperialisti statunitensi furono definitivamente cacciati e il paese venne riunificato sotto la bandiera della Repubblica Socialista del Việt Nam.

Articolo di Giulio Chinappi

Fonte -Ass. La Città Futura Via dei Lucani 11, Roma | Direttore Responsabile Adriana Bernardeschi