Riccardo BACCHELLI- Romanzo storico “Mal d’Africa” Editore TREVES -Articolo di Raffaele FRANCHI per la Rivista PAN n°4 aprile 1935-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

– Riccardo BACCHELLI- Romanzo storico “Mal d’Africa” Editore TREVES di Milano 1935-

Articolo di Raffaele FRANCHI per la Rivista PAN n°4 aprile 1935

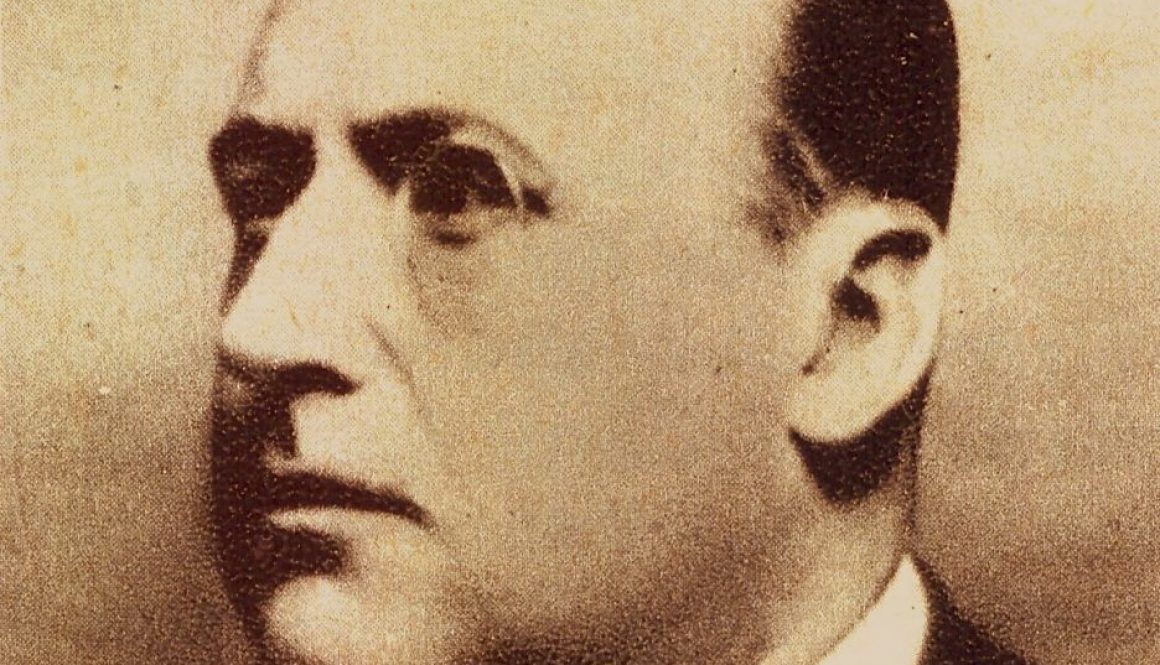

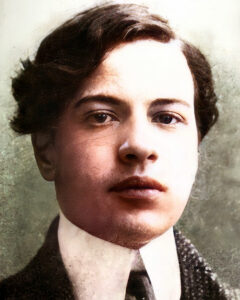

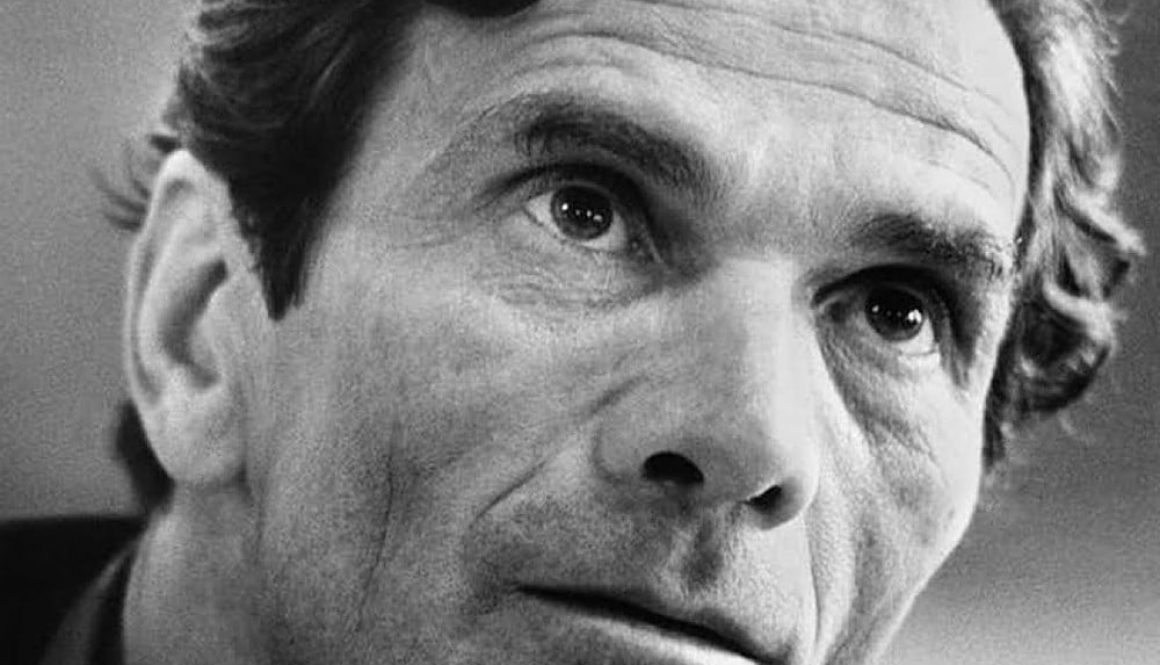

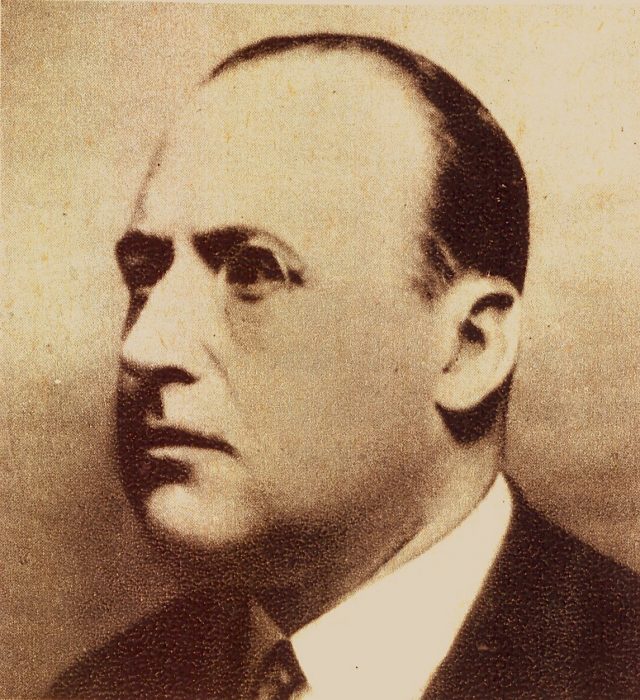

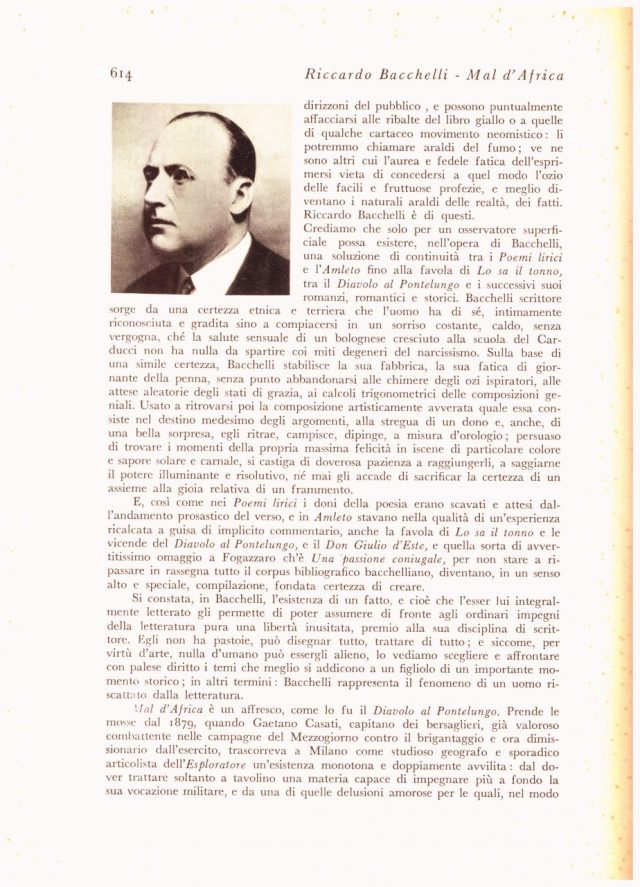

Riccardo BACCHELLI–Articolo di Raffaele FRANCHI per la Rivista PAN n°4 aprile 1935-Nacque a Bologna il 19 aprile 1891. Il padre Giuseppe (1849-1914), avvocato, cultore di Ariosto e di Rossini, amico di Enrico Panzacchi, fu figura di rilievo nella Bologna fra i due secoli, ricoprì incarichi nell’amministrazione provinciale (decisivo il suo appoggio per la fondazione dell’Istituto Rizzoli) e fu deputato al Parlamento dal 1909 al 1913 (R. Bacchelli, Ritratto d’un Italiano, in La Ronda, 1919, poi in La ruota del tempo e in Giorno per giorno: dal 1922 al 1966, Milano 1968, p. 215). La madre Anna Bumiller (m. 1911), di origine tedesca, donna colta, pianista, gran lettrice di Goethe, aveva dato lezioni di tedesco a Carducci, il quale «amava sentirle leggere i lirici tedeschi» (Andreoli, in Discorrendo di Riccardo Bacchelli, 1966, p. 5).

Riccardo BACCHELLI-Nacque a Bologna il 19 aprile 1891. Il padre Giuseppe (1849-1914), avvocato, cultore di Ariosto e di Rossini, amico di Enrico Panzacchi, fu figura di rilievo nella Bologna fra i due secoli, ricoprì incarichi nell’amministrazione provinciale (decisivo il suo appoggio per la fondazione dell’Istituto Rizzoli) e fu deputato al Parlamento dal 1909 al 1913 (R. Bacchelli, Ritratto d’un Italiano, in La Ronda, 1919, poi in La ruota del tempo e in Giorno per giorno: dal 1922 al 1966, Milano 1968, p. 215). La madre Anna Bumiller (m. 1911), di origine tedesca, donna colta, pianista, gran lettrice di Goethe, aveva dato lezioni di tedesco a Carducci, il quale «amava sentirle leggere i lirici tedeschi» (Andreoli, in Discorrendo di Riccardo Bacchelli, 1966, p. 5).

Primo di cinque fratelli (con Mario, Beatrice, Giorgio e Guido), degli anni dell’infanzia lo scrittore ricordò anche la nonna paterna, di origini contadine, in una pagina del Mulino del Po («da lei, negli anni in cui più veramente s’impara, appresi io la vita casalinga d’una massaia all’antica nostrana; e che si sia l’alacre e rigida frugalità campagnola», Milano 1945, p. 62). La loro abitazione, in via Santo Stefano 28, era luogo accogliente e sereno, come ricordano amici e frequentatori. Memorabili le villeggiature estive a Forte dei Marmi.

Gli anni della formazione

Le tradizioni civili e liberali della famiglia, così come figure ed esperienze di una Bologna «antica città dottorale e agricola» (v. La ruota del tempo, Milano 1928, p. 7), furono sempre vive e operanti nello scrittore, che vi compì una formazione nutrita di forti succhi ottocenteschi, ancorata a un classicismo inteso come misura morale prima che formale, nel quale sono decisivi i modelli familiari come Carducci e Goethe (Bacchelli fu «il Goethe bolognese» non solo per gli amici rondisti); ma contano anche gli umori vitali, gli interessi positivi, la sensibilità civile e politica ben radicati nella cultura emiliana e romagnola. Dall’ambiente bolognese ed emiliano restò sempre nell’ispirazione di Bacchelli – secondo Giuseppe Raimondi – qualcosa «che non ha riscontro, a quel tempo di letteratura, se non nell’ordine di ricerche della pittura: di un pittore emiliano: il Morandi» (in Discorrendo di Riccardo Bacchelli, cit., p. 17); in effetti Riccardo e il fratello Mario, pittore, furono amici sin da ragazzi con Giorgio Morandi (di Bacchelli, nel 1918, è il primo studio critico sull’opera morandiana). Altri ha sottolineato le ascendenze emiliane dell’«inesauribile dono verbale, applicato agli effetti del colore e dell’eloquenza» (E. Cecchi, Prosatori e narratori, Milano 1969, p. 332). Compiuti gli studi superiori al liceo Galvani, dove ebbe per insegnante Emilio Lovarini, studioso di Ruzante e già maestro e amico di Renato Serra (si vedano i ricordi in Giorno per giorno: dal 1922 al 1966, Milano 1969), nel 1910 Riccardo si iscrisse alla facoltà di lettere dell’Università di Bologna, dove seguì un corso di Giovanni Pascoli, ma non concluse gli studi.

Ancora studente liceale, nel 1910 «il figlio dell’onorevole Bacchelli» iniziò il suo primo romanzo, Il filo meraviglioso di Lodovico Clò, pubblicato a dispense tra gennaio e luglio del 1911, in sei numeri venduti direttamente dall’autore, con tanto di indirizzo di casa sulla stampa. L’operazione, in cui agivano modelli transalpini, suggestioni avanguardistiche e la ricerca di un rapporto diretto con il pubblico, non ebbe però buon esito e l’annunciata seconda parte non fu mai scritta, forse anche per la morte della madre avvenuta in quell’anno. Sebbene rimosso poi dallo scrittore e raccolto in volume solo nel 1947, Il filo documenta un’aspirazione originaria alla costruzione narrativa, che non viene meno attraverso le diverse esperienze del decennio seguente. Il titolo sembra suggerire una favola per bambini – in effetti il filo di Lodovico, ventenne come l’autore, è dono magico di un genio e ricorda aquiloni e palloncini – ma la labile vicenda filtra piuttosto le logiche di un autobiografismo divagante, con episodi di sensualità piuttosto esplicita, riferimenti culturali e digressioni critiche sempre più frequenti, che non potevano incontrare il favore degli abbonati (anche se alla fine Lodovico rientra nei valori tradizionali con il matrimonio). Dopo tale esperienza Bacchelli dette inizio a un’intensa attività pubblicistica: le numerose recensioni uscite nella prima metà del 1912 nel settimanale bolognese Patria corrispondono già a scelte consapevoli (Rimbaud, Tolstoj, Soffici, Slataper, Claudel).

Dalla Voce alla Ronda

Con la trasferta a Firenze nell’estate del 1912 e il lavoro di redazione per La Voce di Prezzolini nel corso di quell’anno, Bacchelli entrò in contatto con la più aggiornata e dinamica cultura intellettuale del tempo; e ne uscirono definite, in alcune linee fondamentali, la fisionomia e la collocazione culturale dello scrittore. Esemplare documento di tale stagione furono i Poemi lirici (Bologna 1914), uno dei testi rappresentativi dell’autobiografismo vociano. Ma non vi fu piena sintonia col mondo letterario fiorentino: pur condividendone la tensione a rinnovare la cultura, a vivere intensamente il presente, a partecipare alla vita contemporanea, Bacchelli ne rifiutò invece gli aspetti più radicali o “romantici”, essendo incline – per formazione, gusti e temperamentale moralismo – a riconoscersi nella continuità e non nella rottura coi maestri e coi valori della tradizione. Non a caso, nei pochi e intensi mesi di militanza vociana Bacchelli si legò di amicizia soprattutto con Scipio Slataper, Dino Campana, Emilio Cecchi e con Vincenzo Cardarelli, il quale «dovette, subito, riuscire nella cerchia degli amici, il più affine al bolognese Bacchelli» (Raimondi, in Discorrendo di Riccardo Bacchelli, cit., p. 21).

I Poemi lirici sono il primo importante risultato del giovane, che cerca la voce e la distanza da cui guardare al mondo e a se stesso. Si tratta di una quindicina di poemetti caratterizzati da un’originale prosodia, fondata – spiega la Nota metrica – sulla scansione variata di quattro accenti. Il verso bacchelliano si avvicina così ma anche si distingue dalla tradizione dei metri ‘barbari’ e dalla pratica del ‘verso libero’ in senso stretto, evocando da un lato sperimentalismi e modelli di primo Novecento (Whitman, Claudel), dall’altro una forte propensione alla prosa, all’oggettivazione, al fare racconto di esperienze vitali. Nel complesso i Poemi lirici non incontrarono il favore dei vociani più illustri come Boine, De Robertis e Cecchi, pur godendo in seguito di una discreta fortuna critica (Contini, Solmi, Fubini, Gavazzeni, Maccari). Nell’estate 1916 fu ancora nella Voce di De Robertis che la poesia di Bacchelli ebbe un seguito con le due «prose liriche» Memorie e Riepilogo. Nel successivo percorso dello scrittore, i Poemi lirici furono spesso evocati dallo scrittore come simbolo di un anteguerra lontano, giovanile, per sempre concluso. Fino agli ultimi anni, tuttavia, tornò spesso alla scrittura in versi.

La morte del padre nel 1914 e poi la guerra segnarono la fine della giovinezza e un periodo di ripensamenti. Al conflitto mondiale Bacchelli prese parte da volontario, non interventista, combattendo come ufficiale di artiglieria sul fronte del Carso dall’estate del 1915 fino al 1917 (fu congedato nel 1919), con brevi licenze a Bologna, dove si era trasferito in via Arienti. Dell’esperienza bellica, decisiva e profonda, testimoniano alcune prose che Bacchelli inviò dall’ottobre 1917 a Cardarelli («cose molto forti e belle, e anche nuove», risponde l’amico, «Che ci sia in te la stoffa d’un romanziere?»: L’epistolario Cardarelli – Bacchelli (1910-1925), a cura di S. Morgani, Perugia 2014, p. 48), pubblicate fra 1919 e 1920 in La Raccolta e La Ronda, poi in volume nel 1953 con il titolo Memorie del tempo presente. Il ricordo della Grande Guerra torna continuamente nella riflessione di Bacchelli e ispirò numerosi episodi di opere successive: da La Città degli amanti, a Oggi domani e mai, a Iride, fino al Mulino del Po e oltre.

Fatto ritorno a Bologna dopo la guerra, Bacchelli era però sempre più attratto da Roma, dove si erano trasferiti amici come Cecchi e Cardarelli. Nel 1918 collaborò intensamente a La Raccolta, la rivista bolognese diretta da Giuseppe Raimondi (ma di fatto redatta in casa Bacchelli) che costituì la premessa della Ronda. La riscrittura dell’Amleto shakespeariano, poi pubblicata sul primo numero della Ronda, va intesa anzitutto come espressione di incertezze esistenziali e nobile sentire (l’amletismo è componente essenziale di molti personaggi della narrativa bacchelliana), ma anche come opzione per la scrittura teatrale, e come manifesto di una ricerca letteraria che si misura sui grandi capolavori del passato.

L’esperienza della Ronda (aprile 1919 – marzo 1923), di cui Bacchelli fu con Cardarelli un fondatore e uno dei sette redattori (i cosiddetti sette savi, con Antonio Baldini, Bruno Barilli, Emilio Cecchi, Lorenzo Montano, Aurelio Saffi), è riassuntiva rispetto alle inquiete ricerche degli anni precedenti, che trovano la forma e la sede di una proposta culturale organica, ma è al tempo stesso premessa fondamentale per comprendere il successivo percorso intellettuale e artistico di Bacchelli, anche quando prese strade in apparenza diverse (come quella del romanzo, genere osteggiato dai rondisti). Trasferitosi a Roma, Bacchelli fu il collaboratore più costante e prolifico del gruppo, emancipandosi fra l’altro dalla supervisione – critica, espressiva e redazionale – di Cardarelli, che sin dai Poemi lirici aveva svolto in tal senso un importante ruolo sui testi dell’amico (v. L’epistolario Cardarelli – B. (1910-1925), a cura di S. Morgani, Perugia 2014, pp. 36-43). La vena generosa della scrittura bacchelliana qui per la prima volta assunse quei tratti fluviali che pur con ammirazione le sono stati spesso rimproverati, e sebbene ciò risultasse prezioso in un consesso di castigatissimi letterati come quelli della Ronda, tradisce più facilmente, e magari più ingenuamente, i contenuti ideologici (qualunquisti o conservatori o reazionari) di cui si sostanziò in parte il classicismo umanistico e lo stilismo rigoroso dei rondisti nel confronto con la tumultuosa contemporaneità del dopoguerra. Bacchelli assunse spesso i panni dell’ideologo moralista e conservatore, o del letterato umanista – riflesso di una borghesia colta e paternalista – che si oppone con gli strumenti della satira o della polemica alla piega che sta prendendo la società. Di particolare interesse, da un lato fu la critica al romanzo ‘degenerato’ (in interventi su Giacomo da Verona, su Rubè di Borgese, sulla morte di Verga), dall’altro la riflessione sul Leopardi più ideologicamente impegnato, quello di Ad Arimane e dei Paralipomeni. Molti degli interventi di questi anni, compresi quelli nel Resto del Carlino, furono raccolti nel primo volume di Giorno per giorno dal 1912 al 1922 (Milano 1966).

Gli interessi creativi di Bacchelli, in questi anni, furono rivolti soprattutto al teatro, passione che accompagnò tutta la carriera dello scrittore fino agli anni Sessanta con una vasta produzione di drammi e pièces. Conobbe tra gli altri Eleonora Duse, e strinse amicizia con Renato Simoni. All’Amleto fecero seguito la goldoniana Una mattina a Bologna (1920), Spartaco e gli schiavi (1920), I termini del destino (1922). Nel gusto rondesco di un raffinato allegorismo, delle moralities e della prosa d’arte, ma con un’ampiezza e un impegno ideologico già romanzeschi, esordì anche il Bacchelli narratore con la «favola mondana e filosofica» di Lo sa il tonno, ossia gli esemplari marini (Milano 1923), che concluse gli anni dell’apprendistato letterario (Briganti, 1980, p. 51).

L’approdo al romanzo

Nel 1926 Bacchelli sposò Ada Fochessati (1892-1986), mantovana, già vedova Nuvolari con un figlio (non ne ebbero altri), e all’inizio dell’anno si trasferì a Milano, chiamato a occuparsi di critica teatrale per La Fiera letteraria (come già per Convegno e Comœdia); collaborò inoltre con La Stampa e, dagli anni Trenta, con L’Ambrosiano e il Corriere della sera. Nel 1932 riunì per la prima volta gli scritti di carattere letterario, saggistico o storico in Confessioni letterarie (poi ridistribuiti secondo diversi criteri in Nel fiume della storia, Milano 1959, e in Saggi critici, Milano 1962). Nel frattempo proseguì un’intensa produzione drammaturgica, insieme con esperienze registiche e l’attività di recensore. Del 1925 è la rappresentazione di La notte di un nevrastenico, cui seguirono La smorfia (1926), La famiglia di Figaro (1926) e Bellamonte, sulla scena nel 1928 con la compagnia di Dario Niccodemi. La personalità di Bacchelli era comunque già divenuta proverbiale in questi anni, con la sua passione per le auto e la buona cucina. Insieme a Orio Vergani e altri amici legati alla Fiera letteraria, fondò nel 1927 il premio letterario Bagutta, presso il ristorante toscano da lui ‘scoperto’ nell’omonima via milanese.

È difficile dire come Bacchelli giunga al romanzo e in particolare al tema di questo primo romanzo (di cui un Preludio esce in anteprima a marzo del 1927 nella Fiera): Il diavolo al Pontelungo, il più noto fra i romanzi bacchelliani dopo il Mulino, racconta gli ultimi anni del grande rivoluzionario russo Michail Bakunin, dall’esperienza della Baronata (la villa presso Locarno, che nelle generose intenzioni dei protagonisti avrebbe dovuto realizzare l’utopia del falansterio, ma che fu sede di una sgangherata comunità di anarchici) fino al maldestro tentativo insurrezionale del 1874 a Bologna, che avrebbe dovuto accendere la miccia della rivoluzione anarchica mondiale. Bacchelli rivelò straordinarie capacità di ricostruzione, intuizione e riflessione storica, disegnando con maestria – accanto ai due donchisciotteschi eroi del disastro, Bakunin e Cafiero, la cui specifica «proprietà vitale era di non poter imparare» – figure del rilievo di Anna Kuliscioff e di Andrea Costa, i quali dalla lezione della storia seppero invece trarre una diversa e civile strategia d’azione.

La critica ha parlato talora di «un improvviso felicissimo» – con calzante allusione all’opera buffa rossiniana – «sia che con quel termine vogliamo indicare la gioiosa invenzione di un tema e di un modo narrativo, sia invece, confrontandolo col tanto più complesso e meditato Mulino del Po, un meno totale impegno dell’autore nel suo soggetto e un conseguente più estroso e libero e divertito raccontare» (Fubini, in Discorrendo di Riccardo Bacchelli, cit., p. 226). Si può imputare in parte il ritardo con cui Bacchelli approdò trentaseienne al romanzo (ne scrisse comunque ventitré) all’avverso clima idealistico e rondista di quegli anni, oltre che a pregiudiziali culturali e moralistiche in cui pure si riconosceva. Ma la scoperta delle potenzialità del romanzo rimane legata anche a temi non «adatti» al teatro: figure come Bakunin parvero sempre all’autore «da adattarsi particolarissimamente al romanzo», scrive nella premessa giustificatoria, «e personaggi ed eventi storici adatti al romanzo sono per eccellenza quelli minori, eroi singolari o mezzi eroi o eroi di straforo, di un’ora o di un’illusione» (Il diavolo al Pontelungo, Milano 1981, p. 49). Né è da escludere un rapporto tra l’eroicomica vicenda anarchica del 1874, in apparenza inattuale, e l’attentato anarchico di Anteo Zamboni avvenuto a Bologna nel 1926 (Bacchelli infatti manzonianamente narra «la storia di un errore, e di un errore che produsse in seguito delitti nefasti» e «terribili e detestabili sviluppi e influssi», ibid.). Ma il discorso di Bacchelli si muove sempre in piena autonomia di giudizio su un piano culturale: anche le tangenze con il fascismo (reducismo, critica delle utopie, patriottismo) non significano consenso ideologico e fiancheggiamento politico, ma derivano piuttosto da una visione conservatrice e antimodernista di matrice cattolica, liberale dal punto di vista politico (il giolittismo degli anni della Ronda), alto-borghese da quello sociale e culturale.

Dal punto di vista delle scelte letterarie, l’opzione per i modelli classici del romanzo ottocentesco (Manzoni e Tolstoj) è solo in apparenza ingenua e aproblematica: in realtà, pur senza teorizzazioni o polemiche, sottintende il rifiuto delle esperienze moderniste allora in auge (Joyce, Proust, Woolf, Pirandello, Svevo ecc.). Bacchelli percorre in solitaria una strada sua di romanzo che sente congeniale ai suoi interessi storici e culturali, a una già matura ed esperta coscienza stilistico-letteraria, a un’esigenza di continuità con la tradizione, e in sostanza alla sua ispirazione narrativa. Si tratta in ogni caso di romanzi a forte autorialità, nel senso che l’autore non rinuncia mai al diritto di commentare e giudicare la materia, di presentare scene e personaggi, di concedersi digressioni, intromissioni e discontinuità, lontano dalle ricerche polifoniche e disgreganti del romanzo novecentesco. Il genere romanzo appare la forma più adatta a un autore non soltanto generoso nella scrittura, ma anche mosso da ispirazioni, esigenze e motivazioni molto eterogenee tra loro. Il risultato furono romanzi di aspetto e talora temi ottocenteschi, ma in realtà percorsi da forti tensioni destrutturanti sul piano formale e impegnati con passione civile in una profonda critica della contemporaneità e in un’originale e appassionata riflessione sulla storia.

Negli anni seguenti Bacchelli alternò ricerche storiche e analisi contemporanee. Gli studi storici lo condussero fra l’altro a risultati di valore scientifico, in particolare per la conoscenza critica di autori prediletti come Ippolito Nievo e Lodovico Ariosto. A lui si devono nel 1929 il ritrovamento e la pubblicazione di scritti di Nievo fino allora inediti, come il Frammento sulla rivoluzione nazionale, relativo a un tema politico caro a Bacchelli qual è il rapporto tra intellettuali e popolo nella storia italiana. Sempre dal ’29 datano le ricerche sulla figura politica di Ariosto, incentrate sulla discussa Egloga del 1506 e sul ruolo ambiguo che, secondo De Sanctis e Croce, il poeta avrebbe avuto nella congiura contro il duca Alfonso d’Este: La congiura di Don Giulio d’Este (Milano 1932) è un vero e proprio studio di critica e discussione storica, su materia potenzialmente romanzesca, che ebbe il plauso di recensori illustri come, fra gli altri, Carlo Emilio Gadda.

Negli anni Trenta seguirono alcune importanti edizioni di Manzoni (I Promessi Sposi – Storia della colonna infame, ibid. 1934) e di Leopardi (Opere, ibid. 1935) e ancora le traduzioni della Astrée di D’Urfè (La fontana dell’Amor verace, ibid. 1934) e dei Romanzi e racconti di Voltaire (ibid. 1938).

Dieci anni di romanzi

Al Diavolo al Pontelungo seguì La città degli amanti (Milano 1929), che inaugurò una fitta serie di romanzi di ambientazione contemporanea e di tema amoroso: Una passione coniugale (Milano 1930), Oggi domani e mai (Milano-Roma 1932), fino a Iride (Milano 1937). Si tratta di opere ambiziose e di grande impegno che, nonostante alcune discontinuità e parti decisamente prolisse, presentano pagine assai felici, che lettori autorevoli talora hanno indicato tra le migliori dello scrittore. Notevole per esempio la discussione intorno alla Città degli amanti, tra sostenitori dei due capitoli ‘satirici’, più eccentrici e fantastici, che costituiscono le due ali del romanzo (Contini), e sostenitori invece del capitolo centrale intitolato Cecchina Gritti, di carattere storico e velatamente autobiografico (Pancrazi, Fubini). La Città degli amanti è in effetti un romanzo composito non solo per temi ma anche per ispirazione, toni e struttura, tenuto insieme dall’intenzione dell’autore di contrapporre all’utopia di una ‘città del libero amore’ – realizzata sulle coste texane da un ricco magnate americano, da un artista mancato tedesco e da un abile ingegnere lucchese – il vero amore dell’unica coppia che, amandosi davvero, non può vivere nell’artificiosa Città degli amanti. Il capitolo centrale, quasi un romanzo a sé, narra appunto l’antefatto della storia d’amore tra Enrico De Nada e Cecchina Gritti, sbocciata come un idillio sentimentale e sensuale in Veneto durante la rotta di Caporetto. L’intento satirico degli altri due capitoli, oltre a manifestare la continuità con il Diavolo nella critica dell’utopia, ne fa un’originale summa delle idee, passioni e perversioni erotiche dell’uomo contemporaneo e il primo catalogo bacchelliano sulle follie della scienza e filosofia moderna (Freud, Krafft-Ebing, parità uomo-donna, omosessualità, razzismo, ebraismo).

Una passione coniugale continuò in direzione psicologica la riflessione, sempre centrale nell’opera narrativa di Bacchelli, intorno al rapporto tra sensualità e vita di coppia, tra lussuria e amore: «romanzo straordinariamente riuscito», secondo Giorgio Bassani, «pur se entro i soliti limiti, per me attraenti e repulsivi, di quella classe padronale postdannunziana da cui personalmente ho cercato, fin dall’inizio, di prendere le distanze» (da un intervento del 1975, ora in Opere, 1998, p. 1308).

Con Oggi domani e mai Bacchelli tentò un complesso affresco della società del dopoguerra, e della sua evoluzione nell’arco di un decennio, dietro le vicende sentimentali e imprenditoriali di un ristretto numero di personaggi che tra Milano e Brianza mette su un consorzio di piccoli produttori. Ancora una volta il tema centrale è quello dell’amore, furioso e carnale nei «giorni belli» e via via perduto in incomprensioni e gelosie di coppia. Nel complesso il romanzo, farraginoso e dispersivo, non centra i suoi obiettivi (scandagliare «l’esistenza quotidiana di uomini comuni», «chiarir la nomenclatura dei sentimenti nel vocabolario dell’epoca», svolgere una rassegna tipica della modernità, dalle idee politiche alle sedute psicanalitiche, dalle speculazioni finanziarie al tema ebraico ecc.). Ma la terza e ultima parte ha una sua efficacia rovinosa, nel raccontare la crisi coniugale e la solitudine del personaggio principale, Fabio Anceschi, dai tratti cavallereschi e malinconici di altri personaggi bacchelliani, reduci di guerra e di fondo autobiografico.

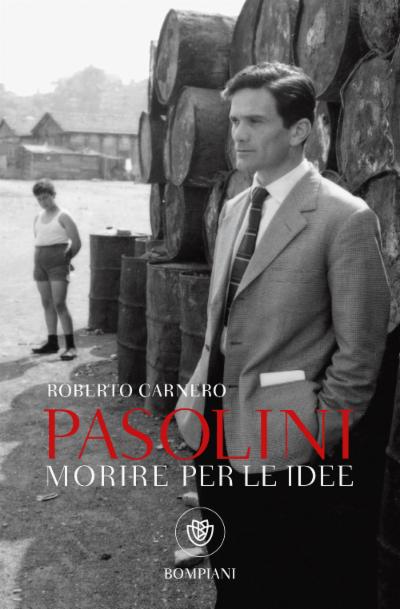

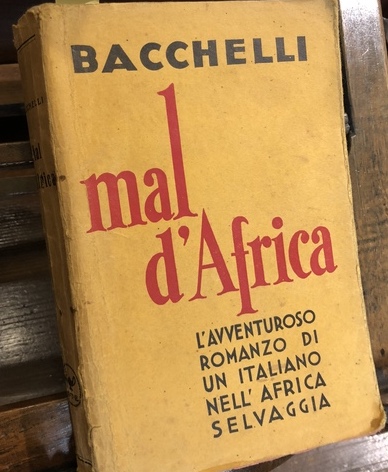

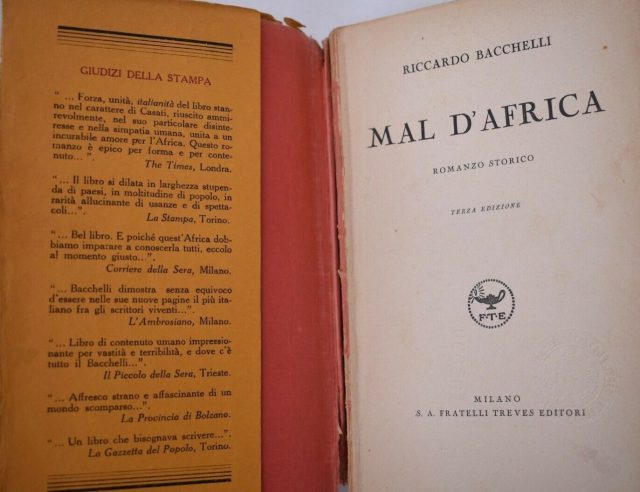

Nel 1934 la vena storica, dopo Il diavolo al Pontelungo e La congiura, ebbe un’ulteriore prova significativa con Mal d’Africa (Milano). È il primo dei romanzi che Bacchelli, prima di raccogliere in volume, pubblicò integralmente a puntate nella Nuova Antologia, cui lo scrittore collaborava dal 1931 grazie alla mediazione di Antonio Baldini (e cui tennero dietro poi Il rabdomante nel 1935, L’Ammiraglio dell’Oceano nel 1936, nonché tutto Il Mulino del Po fra il 1938 e il 1940). Sulla base delle memorie di Gaetano Casati, Dieci anni in Equatoria (1891), Bacchelli riscrisse l’avventurosa storia dell’esploratore italiano che, partito nel 1879 per ricerche sul fiume Kibali (affluente del Congo), si trovò coinvolto nelle tumultuose vicende del Sudan meridionale, quando la rivolta islamista del Mahdi, isolandolo dal resto del mondo, lo costrinse a un difficile viaggio attraverso la regione dei laghi, mentre il celebre Henry Morton Stanley organizzava il soccorso internazionale. L’esperienza africana trasformò Casati, che, senz’essere né uno scienziato né un intellettuale né un sognatore, di fronte allo sfruttamento da parte di schiavisti e mercanti d’avorio, abbracciò il modo di vivere dei «negri» e «il sogno di uno stato indipendente, di una repubblica di indigeni: l’Africa rigenerata e riscattata coll’Africa» (cfr. Mal d’Africa, Milano 1962, p. 437). Al successo del libro contribuì senza dubbio, a metà degli anni Trenta, la politica africana del fascismo, che avviava allora la guerra d’Etiopia. In Bacchelli, però – che confermò così la predilezione per figure donchisciottesche di sognatori ai margini della grande storia e la critica moralistica contro la civiltà occidentale nel suo complesso –, urgono interessi e idee non riducibili e forse opposti all’ideologia colonialista del regime, anche nell’idea di un diverso approccio «italiano» alla realtà del ‘Continente Nero’ (l’esploratore Giovanni Miani, il generoso Romolo Gessi, il missionario Daniele Comboni). In ogni caso non è un libro improvvisato: la reinvenzione dell’Africa (ove lo scrittore si recò solo nel 1970) mostra una notevole cognizione geografica, idrografica, storica ed etnologica, con inserti di fiabe africane e pagine paesistiche fortemente evocative. E simile a Casati fu probabilmente il Cristoforo Colombo di cui pure in quegli anni lo scrittore vagheggiò di riscrivere la vita e il sogno avventuroso, fermandosi però all’ampio studio preliminare dal titolo significativo: L’ammiraglio dell’Oceano. Breve storia di una rinuncia a scrivere la vita di Cristoforo Colombo (poi in Nel fiume della storia, Milano 1959, p. 81).

Le eterogenee ispirazioni che, come abbiamo visto, minavano l’unità dei romanzi di tema contemporaneo, caratterizzarono due romanzi brevi pressoché coevi, Il rabdomante (Milano 1936) e il già citato Iride (1937). Il rabdomante è un’operetta di carattere satirico, dichiaratamente ispirata al Gogol delle Anime morte, in cui la polemica antimoderna, condotta con gusto strapaesano, tende a farsi parabola dell’Italia contemporanea, e la promessa di restituire «l’antica prosperità» agli abitanti di Villamagna, sincera nel personaggio ingenuo del ‘rabdomante’, si risolve in una truffa gestita da un abile manipolatore. Iride invece è una storia d’amore, tratta da una vicenda di tradizione popolare e ambientata nella campagna veneta. La prima parte, di carattere idillico come un romance shakespeariano, prende luce da uno dei personaggi femminili più felici di Bacchelli, Iride appunto, immagine di vita e gioventù. La tragica fatalità della sua misteriosa scomparsa alla vigilia delle nozze spezza il romanzo in due parti, gettando un’ombra luttuosa sulla seconda, più patetica, che racconta le rabbie, le malinconie, le disperate gesta – un duello, la guerra – e infine la pacificazione del promesso sposo, Matteo Almeide. Nonostante qualche discontinuità e certo schematismo dei personaggi minori, Bacchelli raggiunge tuttavia quella maturità nel controllo dei mezzi espressivi e quella sicurezza di ispirazione che annunciano la prova maggiore del Mulino.

Gli anni del capolavoro

Nel 1937 Bacchelli era già considerato dal pubblico e dalla critica uno fra i maggiori autori del tempo. Restava però una perplessità, forse un equivoco di origine rondista – osservava Giacomo Debenedetti recensendo Iride – fra il ‘prosatore’ di grandi qualità espressive e stilistiche, capace di dominare ogni tema e ogni linguaggio, anche i più tecnici, e lo ‘scrittore’ dal quale invece si attendeva ancora un tema necessario, personale, culturalmente significativo. Non c’è dubbio che Il Mulino del Po rappresenti una straordinaria risposta a simili perplessità, la prova più convincente di Bacchelli e uno dei romanzi più importanti del Novecento italiano. Avviato già nel 1936, il gran romanzo assorbì tutta l’attività dello scrittore fino al 1940 («son più di tre anni che questo lavoro mi preclude ogni altra fonte di lucro», confessò a Baldini), scandito dalle folte puntate in rivista («mi avrai mandato ad inferos per lo spazio che ho usurpato sulla Nuova Antologia») e dalla ripubblicazione nei tre volumi in cui il romanzo è suddiviso: Dio ti salvi (Milano 1938), La miseria viene in barca (Milano 1939) e Mondo vecchio sempre nuovo (Milano 1940), i primi due pubblicati presso Treves, mentre il terzo con Garzanti. Tutta la complessa e variegata congerie di esperienze, ricerche, tentativi, idee, motivi finora tentati da Bacchelli, nel Mulino del Po sembra distendersi, ordinarsi, inverarsi intorno all’«idea poetica» che il titolo del romanzo riassume e che il prologo Quasi una fantasia così illustra: «Sono gli ultimi mulini natanti, gli ultimi degli ultimi: un tema, in cotesta loro decrepitezza, un’idea poetica, e tanto cara da avermi tenuto molti anni riluttante prima di metterci mano, anch’io rispettoso del lavoro fatto bene, ambizioso di tale onore anch’io, al pari dei valenti calafati» (Il mulino del Po, p. 2). Il mulino sul Po e il Po con il suo mulino, infatti, non sono soltanto la scena principale del romanzo, ma anche la pregnante immagine simbolica di una concezione del mondo e della storia, nonché, al tempo stesso, la struttura narrativa capace di ridurre la varietà a unità, accogliendo e ‘macinando’ senza dispersioni l’infinita quantità di episodi, personaggi, digressioni, riflessioni. Sono anche – possiamo aggiungere – l’inveramento di una scrittura, di una lingua e di uno stilismo che trovano la loro misura in questo congeniale soggetto, capace di assorbire anche le ‘piene’ e le digressioni. È questa, insomma, la forma-romanzo cui la prosa di Bacchelli, giunta a piena maturità e consapevolezza, sembrava attendere sin dall’inizio: un romanzo sostanziato di storia e di commento, fondato certo su Manzoni, ma ancor più sulla diacronia lunga delle generazioni come in Nievo, o in Tolstoj o in Thomas Mann.

Il romanzo racconta le vicende di una famiglia di molinari, gli Scacerni, sullo sfondo di cent’anni di storia italiana, dal 1812 al 1918, o da fiume a fiume: «Il Mulino del Po ha da comprendere un secolo, passato col fiume e come il fiume per la sua ruota laboriosa: dal tempo in cui gli italiani di Napoleone in Russia subivano al passaggio del fiume Vop un disastro particolare simile a quello imminente e generale della Beresina, fino al passaggio vittorioso del Piave, nella battaglia di Vittorio Veneto» (ibid., p. 6). Capostipite e memorabile personaggio è Lazzaro Scacerni, che sul gelido fiume russo riceve da un capitano ferrarese morente un lascito ereditario che, sia pur maledetto in quanto frutto di antiche profanazioni, al ritorno in Italia gli permetterà la costruzione di un mulino, il San Michele, e l’avvio di una difficile ma congeniale attività di mugnaio sulle rive ferraresi del Po. In quest’uomo forte e ostinato, di poche parole e di sano criterio, arguto e autorevole, gran lavoratore, ricco di un suo mondo interiore complesso e persino tormentato, Bacchelli ha certamente inteso disegnare, con successo, un tipo profondo e ideale del popolo italiano. Lazzaro e quelli dei suoi discendenti che più ne ereditano i caratteri – la nuora Cecilia, il giovane Lazzarino che muore a Mentana, la nipote Berta, il violento Princivalle dal pugno proibito, fino all’ultimo Lazzaro che muore nel Piave – costituiscono per così dire l’asse principale del racconto, insieme a coloro che invece – come il figlio Giuseppe detto Coniglio Mannaro – sembrano essere l’opposto del gran vecchio. Con essi però si muove una folla di memorabili personaggi di una storia locale – rurale, quindi ferrarese, poi emiliana e padana – sempre connessa per mille fili alla storia sociale, alle vicende politiche, alle trasformazioni del costume, al dibattito ideologico della nazione.

Sulla microstoria fluviale e locale si osservano quindi – con mirabile realismo e sensibilità sociologica oltre che storica e psicologica – le ripercussioni di quei grandi eventi che il commento del narratore talora illustra in excursus approfonditi e tuttavia non faticosi come nelle opere precedenti. Il mulino del Po riesce così nell’impresa, eccezionale sotto molti aspetti, di raccontare dal punto di vista locale e popolare un secolo di storia italiana in tutti i suoi momenti principali – l’avvicendarsi e lo strutturarsi delle amministrazioni, i rapporti economici e contrattuali, le gerarchie e l’intreccio dei poteri, il contrabbando e la clandestinità, il passaggio o il richiamo delle guerre d’indipendenza, il potere temporale dei papi, la religiosità e la miscredenza popolare, l’industrializzazione incipiente e le nuove mentalità imprenditoriali, le bonifiche e le alluvioni, il colera e la pellagra, la tassa sul macinato e i controlli della finanza, il diffondersi di nuove idee di giustizia ed emancipazione, le prime lotte sociali, i boicottaggi e gli scioperi agrari, la propaganda politica, e via dicendo. Tutto passa come il fiume, con i suoi giorni sereni e le sue piene paurose, le pause idilliche e le alluvioni devastanti, e anche i suoi cadaveri, come quello di Orbino, protagonista con Berta della principale storia d’amore, nell’ultimo libro della trilogia. La storia passa, è un sogno, non va avanti: la mole enorme del Mulino implica un giudizio decisamente negativo sui miti e sugli ideali progressivi, cui oppone la contemplazione della vanità, la pietas di ciò che si perde, la resistenza dei valori umani fondamentali e di una vitalità immediata che sopravvivono nel popolo, contro la follia delle ideologie, i nuovi ceti emergenti, la violenza delle tecnologie (i mulini a vapore…). Opera strutturalmente inattuale, ottocentesca nel tema e nella forma, Il mulino del Po ha il fascino monumentale di un addio a un mondo scomparso o in via di estinzione.

Guerra e dopoguerra

Lo scoppio della guerra segnò una forte cesura anche nel percorso artistico di Bacchelli, proprio quando il successo del Mulino giungeva a sanzionare definitivamente la sua fama con importanti riconoscimenti ufficiali, come la laurea honoris causa dell’Università di Bologna (dicembre 1940), la nomina all’Accademia d’Italia (aprile 1941), cui si possono aggiungere le prime monografie critiche (il Bacchelli di Mario Apollonio nel 1943 preceduto dall’importante saggio di Gianfranco Contini del 1941) e il susseguirsi delle ristampe. Importanti furono, in particolare, le tre raccolte che sistemarono per generi una già vasta produzione novellistica, tutte pubblicate per Garzanti a Milano nel 1942: le «favole lunatiche» di La fine di Atlantide, le «novelle giocose» di L’elmo di Tancredi, i «racconti disperati» di Il brigante di Tacca del Lupo.

Intanto, con il romanzo successivo al grande sforzo del Mulino, Bacchelli ripiegava su una vicenda interiore e vagamente autobiografica, contenente un’interessante riflessione sull’arte moderna. Ambientato in una mascherata Versilia d’inizio secolo a Forte dei Marmi, Il fiore della Mirabilis (Milano 1942) allude nel titolo a un effimero fiore notturno che simboleggia la vita e il fallimento artistico di Ruben, la cui fine sensibilità di malato non basta a far di lui un pittore come i suoi amati Degas, Renoir e Cézanne. Di questi anni è anche un’importante monografia su Rossini (Torino 1941), già commissionata allo scrittore dalla Nuova Antologia.

Nel nuovo conflitto mondiale Bacchelli avvertì sin dall’inizio caratteri nuovi e distruttivi, e in particolare la fine della civiltà europea. Il trauma sofferto per il disastro civile appare con immediatezza nei versi scritti ‘a caldo’ La notte dell’8 settembre 1943, pur nella consapevolezza della loro natura di vano sfogo retorico. Rifugiatosi in Friuli, oltre Tagliamento, Bacchelli vi trascorse molti mesi dell’occupazione tedesca, fra il 1943 e il 1944. Durante i bombardamenti, un incendio devastò nel 1943 la sua abitazione milanese distruggendo fra l’altro molti documenti e scritti. In Russia, sul Don, trovò la morte il fratello Giorgio.

Il passaggio della guerra non fu senza conseguenze sull’ispirazione bacchelliana, che perse certa ottimistica sicurezza facendosi più meditativa ed elegiaca, o viceversa più acre e pessimista nella polemica antimoderna. Quanto a bilanci, Bacchelli dette alle stampe La politica di un impolitico (Milano 1948), il cui saggio centrale Dieci anni di ansie 1935-1945 riflette sul trauma bellico che, mettendo in crisi la fiducia nella razionalità della storia, impone una nuova riflessione sulle responsabilità umane e non assolve neppure chi non si è macchiato di colpe («se mi voglio e mi si voglia concedere di essere stato, negli scritti, del tutto immune dall’insigne e spaventosa inezia delle ideologie nazifasciste, che se n’ha da inferire se non altrettanto insigne e più spaventosa e scorante impotenza e inefficacia di tali scritti, e insomma del mio lavoro e della mia vita?», in Nel fiume della storia, cit., p. 600).

Scrisse in quegli anni il primo dei romanzi ‘cristiani’, Il pianto del figlio di Lais, uscito dopo la Liberazione (Milano 1945), cui fecero seguito Lo sguardo di Gesù (Milano 1948) e, più tardi, I tre schiavi di Giulio Cesare (Milano 1957), Non ti chiamerò più padre (Milano 1959) e Il coccio di terracotta (Milano 1966). Si tratta di opere in forma storica ma di taglio per lo più psicologico, in cui Bacchelli traduce in forme dirette il suo cattolicesimo, di carattere intimista e problematico, prediligendo quelle figure minori che in un momento della loro vita hanno accostato le grandi figure della storia e della fede, restandone segnate con rimorso o tormento; il romanzo storico viene così trasceso in una riflessione sulla natura umana di ogni tempo. Il pianto del figlio di Lais nasce da un versetto del primo Libro di Samuele che ricorda il pianto di Faltiel, lo sconosciuto cui Saul, in odio a David, aveva dato in sposa sua figlia Micol e che poi piange il suo amore perduto e disperato, quando Micol viene infine restituita a David senza alcun riguardo per lui. Lo sguardo di Gesù è «un’operina di questo dopoguerra» che un lettore come Giorgio Bassani disse di preferire «al celeberrimo Mulino del Po», in cui «la religiosità di Bacchelli si è espressa con singolare, sorprendente sincerità». Invenzione mossa da un cenno dei Vangeli è la storia di Itamar, l’indemoniato di Gerasa guarito e tuttavia non voluto tra i suoi dal Salvatore: posseduto dal ricordo di quello sguardo e di quel rifiuto, come una vocazione mancata, Itamar sfiora perciò il destino di Giuda, ritrovando la salvezza solo al termine di un avventuroso percorso, ai piedi del morente sulla croce.

Gli ultimi decenni

Gli anni del dopoguerra furono ricchi di riconoscimenti pubblici: nominato membro dell’Accademia nazionale dei Lincei (1947), dell’Accademia della Crusca (1956), dell’Istituto lombardo di scienze e lettere (1964), Bacchelli ricevette inoltre vari premi e dal 1948 venne più volte candidato al Nobel (su proposta dei Lincei e di Contini). Parallelamente alla produzione creativa e saggistica (si ricordano nuove edizioni e saggi su Manzoni e Leopardi), si profuse in un complesso lavoro di recupero, revisione e riordinamento dei suoi scritti. Fondamentale fu l’avvio, nel 1957, di Tutte le opere di R. B., affidata da Mondadori a Maurizio Vitale (fino al 1975 sono usciti ventotto volumi). Anche il cinema si interessò a Bacchelli e in particolare al Mulino del Po: da Alberto Lattuada che nel 1949 ne ricavò un film di carattere neorealista, al fortunato sceneggiato televisivo diretto da Sandro Bolchi nel 1963.

Furono anni di viaggi: dopo l’Italia (raccontata nelle prose di Italia per terra e per mare, Milano 1952), Bacchelli visitò il Sudamerica, e due volte la Grecia per altrettanti libri (Viaggio in Grecia e Secondo viaggio in Grecia, Milano 1959 e 1963). Particolarmente significativo, nel 1965, il viaggio per mare negli Stati Uniti, dove fece visita alla sorella Beatrice, già sposata e poi religiosa carmelitana a Baltimora (1894-1991), e alla tomba del fratello Mario, morto nel 1951 in un incidente di moto a Memphis, in Tennessee, dove insegnava storia dell’arte.

Anche negli ultimi decenni l’attività letteraria di Bacchelli resta intensa e prolifica. Nei principali quotidiani e periodici pubblicò novelle, corrispondenze di viaggio e articoli di attualità (ordinati e raccolti nel 1968 nel secondo volume di Giorno per giorno: dal 1922 al 1966), e intanto si dedicò a nuovi romanzi: sei negli anni Cinquanta (La cometa, Milano 1951; L’incendio di Milano, Milano 1952; Il figlio di Stalin, Milano 1953; Tre giorni di passione, Milano 1955; I tre schiavi di Giulio Cesare, cit.; Non ti chiamerò più padre, cit.), tre nei Sessanta (Il coccio di terracotta, cit.; Rapporto segreto, Milano 1967; L’«Afrodite», Milano 1969), due nei Settanta (Il progresso è un razzo, Milano 1975; Il sommergibile, Milano 1978), fino a In grotta e in valle (Milano 1980).

Anche l’antico e mai dismesso interesse per il teatro riprese vigore negli anni Cinquanta, in una stagione che va da L’alba dell’ultima sera (rappresentato alla Fenice nel 1949) fino a Il figlio di Ettore e a La famiglia del caffettiere (andati in scena nel 1957). In taluni casi la scrittura teatrale influenzò la narrativa in modo esplicito, come in L’incendio di Milano (1952), che comprende inserti propriamente drammatici, e in Tre giorni di passione (1955), che riscrive la commedia del 1928 Bellamonte; ma più in generale il modello drammatico traspare sia nell’espansione spesso ipertrofica delle parti dialogate, sia nella struttura da dramma serio o da commedia di molti romanzi.

La continuità con la produzione d’anteguerra diviene comunque strutturale, manifestandosi nella ripresa e variazione di temi e motivi, a fronte di un’inventività inesauribile e di una meditazione sul tempo e la storia più complessa e sottile. L’ispirazione satirica, rivolta contro deliri e miti della modernità, riprende per esempio in La cometa (1951) lo schema del Rabdomante, ma è più aggressiva e cupa: la truffa è ordita sulla paura della fine del mondo – il passaggio ravvicinato di una cometa – ai danni di un’umanità immeschinita dalla guerra. Le contraddizioni del progresso, sempre in opposizione ai sentimenti umani assoluti, torna nel contesto anni Sessanta delle esplorazione astronautiche in Rapporto segreto (1967), e nel contesto anni Settanta dei disagi planetari, del traffico d’armi e droga in Il progresso è un razzo (1975).

Alcuni romanzi degli anni Cinquanta svilupparono una sofferta riflessione sulla guerra, partendo da fatti storici che tendono ad assumere valore esemplare e persino allegorico: così L’incendio di Milano (1952), ambientato nel periodo della guerra civile e dell’occupazione tedesca; e soprattutto Il figlio di Stalin (1953), che ricostruì in chiave chiaramente simbolica, ma con notevole capacità di resa, la vicenda misteriosa della morte di Jacob, primogenito di Stalin, nel campo di concentramento tedesco di Sachsenhausen. Su analoghe problematiche poggiano anche romanzi storici di notevole impegno come I tre schiavi di Giulio Cesare (1957) e Non ti chiamerò più padre (1959). Il primo, in chiave di meditazione precristiana, si sviluppa per invenzione a partire da una frase di Svetonio sui tre “servuli” che soli osarono salvaguardare il cadavere di Cesare, nel terrore seguito in Roma alla morte del dittatore. Il secondo ripercorre invece la storia di Francesco d’Assisi a partire da un’intelligente riscrittura di un testo storiografico e documentario, come già era accaduto per Mal d’Africa (il testo-canovaccio è qui la Nova vita di san Francesco d’Assisi di Arnaldo Fortini, Milano 1926), recuperando al tempo stesso ciò che la storia non dice, in particolare la figura del padre, Pietro Bernardone.

Del 1966 è Il coccio di terracotta, di nuovo d’ambientazione mediorientale: storia di un Giobbe sopravvissuto a se stesso che ritrova la forza e il gusto di vivere. In tanta varietà di ambientazioni e personaggi, non è difficile scorgere però alcune costanti della fantasia bacchelliana, sempre sorretta dalla forza di uno stile sicuro e tuttavia capace di gradazioni e dosaggi. Il tema originario della passione amorosa, per esempio, torna con frequenza ed è centrale in Tre giorni di passione, Rapporto segreto e L’«Afrodite».

Con Il sommergibile, che racconta di un viaggio marino attraverso il globo terrestre, Bacchelli prende congedo dalla scrittura narrativa riallacciandosi idealmente alle peripezie di Lo sa il tonno con cui aveva esordito. Opera di rarefatta e luminosa leggerezza, il viaggio attraverso scenari naturali di scarsa o nulla presenza umana – scogli oceanici, villaggi eschimesi, pressioni e correnti marine – è anche una parabola conclusiva su ciò che resta della storia degli uomini, in approdi emblematici come la Guyana dove fu un tempo relegato Dreyfus o la Sant’Elena di Napoleone. Ancor più visionario e leopardiano l’ultimo libro, il breve «romanzo preistorico» In grotta e in valle, immagine di una storia umana che dalle grotte di Lascaux si perde nelle domande ultime («Allora a che serve tutto e ogni cosa?», ibid., p. 96).

Negli ultimi anni le condizioni di salute peggiorano (inabilità e cecità), e con esse le condizioni economiche. Il Comune di Bologna, per soccorrere lo scrittore, ne acquistò nel 1984 le carte e la biblioteca (da allora conservate presso l’Archiginnasio). Proprio il caso Bacchelli contribuì in modo decisivo, com’è noto, all’approvazione della legge n. 440 dell’8 agosto 1985 (ma subito e tuttora nota come «legge Bacchelli») che prevede un assegno straordinario vitalizio a coloro che si sono distinti nel mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dello sport, ma che versano in condizioni di indigenza.

Lo scrittore, tuttavia, non poté di fatto usufruirne, poiché morì due mesi dopo, l’8 ottobre 1985, all’età di novantaquattro anni, in una clinica di Monza, assistito come sempre dalla moglie Ada.

Opere

Un ordinamento della vasta e complessa opera bacchelliana è la citata edizione di Tutte le opere di R. B., diretta da Maurizio Vitale per Mondadori, in ventotto volumi pubblicati tra il 1957 (Il mulino del Po) e il 1975 (Novelle). A tale edizione, che riporta le ‘versioni definitive’ di tante opere spesso riscritte dall’autore, vanno aggiunte le opere degli ultimi anni, come i romanzi, citati nel testo, Il progresso è un razzo: un romanzo matto (Milano 1975), Il sommergibile (Milano 1978) e In grotta e in valle: romanzo preistorico (Milano 1980). A eccezione di Il mulino del Po e Il diavolo al Pontelungo, poche opere sono state ripubblicate dopo la morte dello scrittore, e in edizioni non facilmente reperibili.

Fonti e Bibliografia

Strumento indispensabile è Uno scrittore nel tempo. Bibliografia di R. B., a cura di C. Masotti – M. Saccenti – M. Vitale, Firenze 2001, che integra lo storico lavoro di Vitale, iniziato negli anni Cinquanta e condotto fino ai Settanta. Tra gli studi, le monografie e i volumi collettivi dedicati, oltre a quelli citati nel testo, si ricordino almeno: Discorrendo di R. B., Milano-Napoli 1966 (con interventi di: A. Andreoli, G. Raimondi, S. Solmi, F. Gavazzeni, E.F. Palmieri, G. Contini, L. Blasucci, L. Ronga, C. Segre, M. Fubini); P. Pancrazi, Ragguagli di Parnaso, Napoli 1967, ad ind.; A. Dosi Barzizza, Invito alla lettura di B., Milano 1971; G. Contini, «Il Mulino del Po» e la carriera letteraria di R. B., in Id., Esercizi di lettura, Torino 1974, ad ind.; A. Briganti, B., Firenze 1980; R. B.: lo scrittore, lo studioso, Atti del convegno, Milano… 1987, Modena 1990; M. Vitale, Sul fiume reale. Tradizione e modernità nella lingua del «Mulino del Po» di R. B., Firenze 1999; M. Saccenti, B. Memoria e invenzione, Firenze 2000.

Fonte-Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani