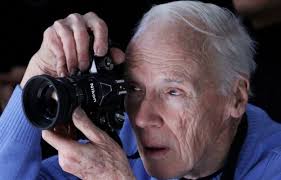

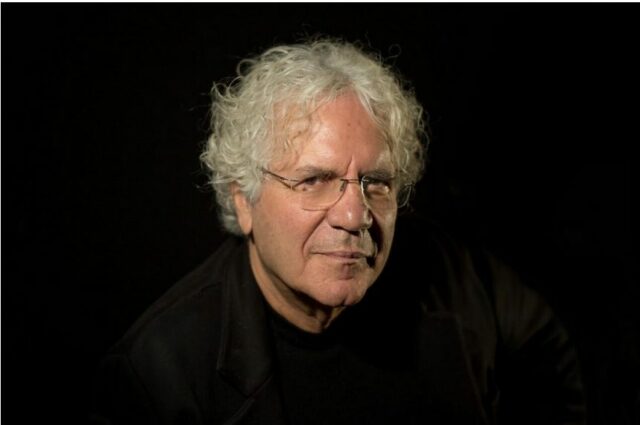

Fotoreportage di Franco Leggeri-Roma Municipio XIII-“-Neve a Castel di Guido e Residenza Aurelia-“Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Roma Municipio XIII-Fotoreportage di Franco Leggeri-

“-Neve a Castel di Guido e Residenza Aurelia-“

Roma Municipio XIII-Castel di Guido e Residenza Aurelia–26 febbraio 2018 – E, alla fine, anche i più prudenti sono stati smentiti e la neve è arrivata. Poco dopo l’una di questa notte i primi fiocchi di neve hanno iniziato ad imbiancare Castel di Guido e la Residenza Aurelia. La neve , per l’intera notte, ha accarezzato la Capitale. Entrata da nord, dopo aver imbiancato tutta la Provincia di Viterbo , la perturbazione nevosa ha coinvolto la nostra Città e Castel di Guido. Alleghiamo al post un fotoreportage sulla nevicata che ha interessato la Residenza Aurelia.

PIANO NEVE DEL CAMPIDOGLIO-

Scuole chiuse

Ieri pomeriggio il Comune di Roma ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole: “Preso atto dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano i rischi di neve e forti gelate, è stata firmata ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio”. Provvedimenti analoghi sono stati presi da tutti i Sindaci della Città Metropolitana , sono sospese anche le lezioni e gli esami nelle Università della Capitale.

Chiusi parchi, cimiteri e ville storiche

Una seconda ordinanza, firmata sempre dalla sindaca Raggi, è quella relativa a parchi, cimiteri e ville storiche che resteranno chiusi fino a cessata allerta.

Piano neve di Atac

Anche Atac è “in trincea”. Varato il piano neve: in servizio saranno solo le linee di bus che garantiranno gli spostamenti lungo le direttrici principali della città con vetture dotate di gomme termiche. L’intera rete metro-ferroviaria (metro A, B e C, ferrovie Termini- Centocelle, Roma-Lido e Roma-Viterbo) sarà regolarmente in servizio.

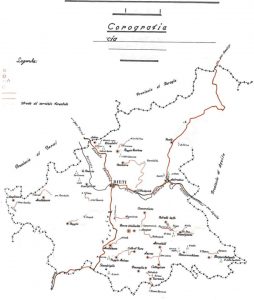

La via AURELIA

La via Aurelia è un’antica strada consolare romana che costeggiava il mar Tirreno e il mar Ligure fino alla Gallia. Fu costruita da un magistrato della gens Aurelia, probabilmente nel 241 a.C. dal censore Gaio Aurelio Cotta, oppure nel 200 a.C. da suo figlio, il console Gaio Aurelio Cotta, per collegare Roma all’Etruria appena sottomessa. Inizialmente arrivava a Caere (Cerveteri), e fu poi prolungata fino alla colonia di Cosa, e ancora fino a Vada Volaterrana (Vada), a Pisa e a Luni, e infine realizzata la sua prosecuzione fino ad Arles, in Gallia.

Il percorso è oggi ricalcato dalla moderna Strada statale 1 Via Aurelia, che collega Roma alla Francia.

La via Aurelia è un’antica strada consolare romana che costeggiava il mar Tirreno e il mar Ligure fino alla Gallia. Fu costruita da un magistrato della gens Aurelia, probabilmente nel 241 a.C. dal censore Gaio Aurelio Cotta, oppure nel 200 a.C. da suo figlio, il console Gaio Aurelio Cotta, per collegare Roma all’Etruria appena sottomessa. Inizialmente arrivava a Caere (Cerveteri), e fu poi prolungata fino alla colonia di Cosa, e ancora fino a Vada Volaterrana (Vada), a Pisa e a Luni, e infine realizzata la sua prosecuzione fino ad Arles, in Gallia.

Il percorso è oggi ricalcato dalla moderna Strada statale 1 Via Aurelia, che collega Roma alla Francia.

Storia

La costruzione della via Aurelia assunse subito una grande importanza. La sottomissione dei popoli del sud est della Gallia permise di accorciare il tragitto e di conseguenza il tempo di percorrenza tra Roma e la Spagna. Grazie alla via Aurelia, Giulio Cesare giunse ad Arles partendo da Roma in otto giorni, per poi giungere in soli 27 giorni in Spagna, accompagnato dal suo esercito. Il cursus publicus, il servizio di posta romano, giungeva in Spagna percorrendo 70 chilometri al giorno, con quattro cambi di cavallo durante l’arco della giornata.

Itinerario

Il tracciato della via romana, poi detto via Aurelia Vetus (ancora oggi via Aurelia antica), partiva dal Foro Boario oltrepassando le Mura serviane e il Tevere sul pons Sublicius, poi sostituito dal ponte Emilio (attuale ponte Rotto) e attraversava la zona paludosa di Trastevere (in parte su viadotto ancora visibile nelle cantine di via della Lungaretta), salendo quindi sul Gianicolo (via della Paglia, vicolo della Frusta, via di Porta San Pancrazio) e superando le Mura aureliane a porta Aurelia (oggi porta San Pancrazio).

A Pisa la viabilità consolare lungo la costa tirrenica si interrompeva a causa di due componenti fondamentali che ne impedivano la prosecuzione: da una parte, la presenza dell’ampia zona paludosa detta Fossae Papirianae (riportate nella Tabula Peutingeriana) nell’attuale costa della Versilia (da Migliarino Pisano fino a Luni, poco lontano dall’odierna Sarzana); dall’altra, la presenza degli scomodi e bellicosi Apuani, detti anche Liguri Montani o Sengauni.

Per collegare la Colonia di Luni con il resto della Liguria, nel 109 a.C. fu dato incarico al censore Emilio Scauro di costruire una strada che aggirasse l’Appennino fino a Vada Sabatia (Vado Ligure) passando per Dertona (Tortona). Tale via prese il nome di via Emilia Scauri.

Segmentum IV; Rappresentazione delle zone Apuane con indicate le colonie di Pisa, Lucca, Luni ed il nome “Sengauni”; il tratto Pisa-Luni non è ancora collegato

Cosicché il percorso della via Aurelia dopo Pisa andava verso Lucca, attraverso la deviazione di Corliano, Rigoli e Ripafratta (San Giuliano Terme) e, incuneandosi poi nel Forum Clodii (Garfagnana), entrava in Lunigiana attraverso la valle del Serchio (Auser) e la val d’Aulella (Audena) per ricongiungersi con la viabilità di Luni.

Il brevissimo tratto paludoso da Pisa a Luni (solo poche miglia terrestri) interruppe così la viabilità costiera fino al 56 a.C., quando Giulio Cesare ebbe la necessità impellente di sveltire i collegamenti viari in vista della conquista della Gallia. Per tale ragione strategica egli diede incarico al figlio di Marco Emilio Scauro (di nome anch’esso Marco Emilio Scauro) di costruire una sorta di “scorciatoia” che potesse collegare Pisa con Luni (Luna). Questa seguì un percorso collinare, sempre però con deviazione su Lucca, diventando quella che oggi è la strada provinciale Sarzanese, che effettivamente collega Lucca con Camaiore (Campus Major) e con Massa (Tabernae Frigidae), proseguendo infine verso Sarzana sempre con percorso collinare.

Intorno al 13 a.C. Augusto fece costruire la via Julia Augusta verso Marsiglia (antica Massalia) insieme all’edificazione del Trofeo di Augusto a La Turbie (sopra l’attuale Principato di Monaco), per celebrare la sottomissione di tutte le popolazioni alpine. A Nîmes (Colonia Augusta Nemausensis), la Julia Augusta si raccordava con la via Domizia, la più antica costruita in Gallia dai Romani, lunga circa 620 km, da Segusium (Susa) ai Pirenei.

Nei tempi successivi, mediante la riunione di ulteriori tratti di viabilità nell’entroterra ligure di levante e di ponente e con l’aggiunta di migliorie nella Sarzanese, la via Aurelia andò componendo nei secoli quel “puzzle” che è l’attuale via Aurelia da Roma fino a Ventimiglia (confine di Stato) e prosegue verso Nizza, Tolone e Marsiglia fino ad Arles, portando così la lunghezza totale del sistema Aurelia/Julia-Augusta a 962 chilometri.

L’itinerario in Francia

All’ingresso in Francia, prende il nome di Via Julia Augusta e copre tutta la Costa Azzurra passando per diverse stazioni. Proprio grazie ad esse è stato possibile individuare il reale percorso della Via Aurelia.

La prima stazione è quella di Cap Martin dove sono stati ritrovati i resti di un mausoleo romano. Da qui, nasce un’altra via minore che conduce a Porto d’Ercole, nel principato di Monaco. A seguire, si giunge al colle di Turbia. Qui, nel 6 a.C., il senato romano decise di costruire il Trofeo delle Alpi, per commemorare la vittoria dell’imperatore Augusto sulle popolazioni ribelli delle Alpi. Si trattava di un monumento di grandi dimensioni per l’epoca con i suoi circa 50 metri di altezza che culminavano nella statua di Augusto, posta in cima alla costruzione. Dopo l’abbandono temporaneo a causa della caduta dell’Impero Romano, fu parzialmente distrutto per essere poi utilizzato come fortezza durante il Medioevo e infine, nei primi anni del Settecento, scavato per necessità minerarie. Insieme alla costruzione, fu attuato un rafforzamento della strada che passava proprio ai piedi della collina.

Nel 14 a.C., Augusto scelse la città di Cemenelum, situata sulle alture dell’attuale Nizza e oggi quartiere della città nizzarda sotto il nome di Cimiez, come capoluogo dell’antica provincia romana delle Alpi Marittime. Attualmente sono presenti i resti di un sito gallo romano composto da tre terme, un quartiere abitato, un anfiteatro e una cattedrale dotata di battistero paleocristiano.

La via attraversa il comune di La Gaude, in un tratto lungo il quale è presente un cenotafio romano contenente un’urna funebre di un legionario imperiale, Cremonius Albucus. Inoltre, la presenza di un ponte romano in pietra attesta l’interesse archeologico della Via Aurelia in questo settore. Segue poi un passaggio da Antibes, una città greca annessa nel 43 a.C. a Roma, in cui vengono costruiti un municipio, un teatro, un arco di trionfo e vari acquedotti.

La città successiva è Forum Julii, oggi Fréjus, all’epoca abitata da più di 6000 persone ed estesa su una trentina di ettari. Fondata da Giulio Cesare nel 49 a.C., vi nacquero personalità illustri come Publio Cornelio Tacito e Gneo Giulio Agricola. Da città commerciale, divenne un porto di guerra tra i più importanti del Mediterraneo in cui si instaurarono i soldati dell’Ottava Legione. Con la diffusione del cristianesimo, divenne sede episcopale. Anche a Fréjus sono numerosi i resti della civiltà romana, tra cui acquedotti, un teatro, un anfiteatro, le terme, la porta di Gaules e un faro noto come lanterna di Augusto. La via Aurelia seguiva da qui il corso dell’Argens tracciando in parte l’attuale strada nazionale da Muy a Vidauban per arrivare a Luc. Raggiunge poi Cabasse e Brignoles, dove è situata una stazione di posta. Uno snodo chiave è quello di Tourves, punto strategico per l’esercito romano, cui segue la città di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume che anticipa i resti del Trofeo di Mario presso Pourrières, eretto nel 102 a.C. dopo la vittoria del console Mario sui Teutoni.

La via Aurelia arriva a Acquae Sextiae, l’attuale Aix-en-Provence, la cui storia è legata a quella dell’Oppidum di Entremont. I Romani distrussero l’oppidum nel 123 a.C. per eliminare un punto nevralgico dei Liguri. Il proconsole Sextius costruì una fortezza nei pressi di sorgenti termali e le diede il nome di “acque di Sextius”. Dalla fortezza si sviluppò un villaggio che divenne definitivamente colonia nel 15 a.C. e vide la propria economia crescere fino a permetterle di diventare capitale amministrativa della Gallia Narbonense. Nell’invasione del IV secolo, la città fu parzialmente distrutta.

Da Aix, la strada si divide verso Marsiglia, Vitrolles, Fos e Arles.

La via Aurelia passa dal nord di Eguilles diretta verso il sud di Salon-de-Provence, sede della stazione di Pisavis. Questa stazione è oggi distrutta e le sue mura sono conservate in una proprietà privata. Da qui raggiunge Mouriès, la piana di La Crau, il mas d’Archimbaud, il mas Chabran, Le Paradou e Estoublon. Qui partiva la strada verso Arles, città gallo romana per eccellenza, che aveva un ruolo strategico e economico. Inoltre, qui si instaurò la quinta legione. L’espansione fu interrotta dalle invasioni del III secolo ma presto ripristinata quando l’imperatore Costantino I vi si stabilì. Arles era un capoluogo di provincia, prefettura delle Gallie e sede di un’importante zecca monetaria. Inoltre, è sede di numerosi monumenti di epoca romana: oltre all’anfiteatro, al teatro e al circo, vi si trovano le terme di Costantino, il foro e la necropoli di Alyscamps.

Nella località di Ernaginum è situato l’odierno sito di Saint-Gabriel sede del più grande nodo stradale tra via Aurelia, via Domizia e via d’Agrippa. Da qui, la via Aurelia confluisce nella via Domizia e si dirige in Spagna.

Sviluppo della via Aurelia

Di seguito vengono riportati alcuni dei luoghi toccati o sfiorati dal percorso dell’antica via Aurelia (fra parentesi sono riportati i chilometri), degli avvenimenti e degli argomenti correlati.

La via Aurelia a Roma

- Ponte Sublicio, il Gianicolo, la Porta Aurelia

- l’acquedotto di Traiano

- la Basilica di San Pancrazio

- Villa Doria Pamphilj

- la Madonna del Riposo

La via Aurelia sul Tirreno

- Torrimpietra (km 22), il latifondo, Palidoro (Salvo D’Acquisto; km 26)

- Ladispoli (l’antica Alsium) (km 45), Cerveteri (gli etruschi; km 46), Santa Severa (l’antica Pyrgi; km 51), Santa Marinella (km 60)

- Civitavecchia (km 71), Terme Taurine (l’antica Acquæ Tauri; km 72), Tarquinia (km 101), la maremma toscana

- Capalbio (km 132), Orbetello e le saline (km 141), Talamone (km 165) e Grosseto

- Vetulonia (km 207), Populonia (km 249), Pisa (km 336), Lucca (km 351), Viareggio (km 367)

Fotoreportage di Franco Leggeri- Roma Municipio XIII- “-Neve a Castel di Guido – Residenza Aurelia 26 febb 2018 Fotoreportage di Franco Leggeri- Roma Municipio XIII- “-Neve a Castel di Guido – Residenza Aurelia 26 febb 2018 Fotoreportage di Franco Leggeri- Roma Municipio XIII- “-Neve a Castel di Guido – Residenza Aurelia 26 febb 2018 Fotoreportage di Franco Leggeri- Roma Municipio XIII- “-Neve a Castel di Guido – Residenza Aurelia 26 febb 2018