Salvo Palazzolo- L’amore in questa città- Rizzoli – Mondadori Libri- Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

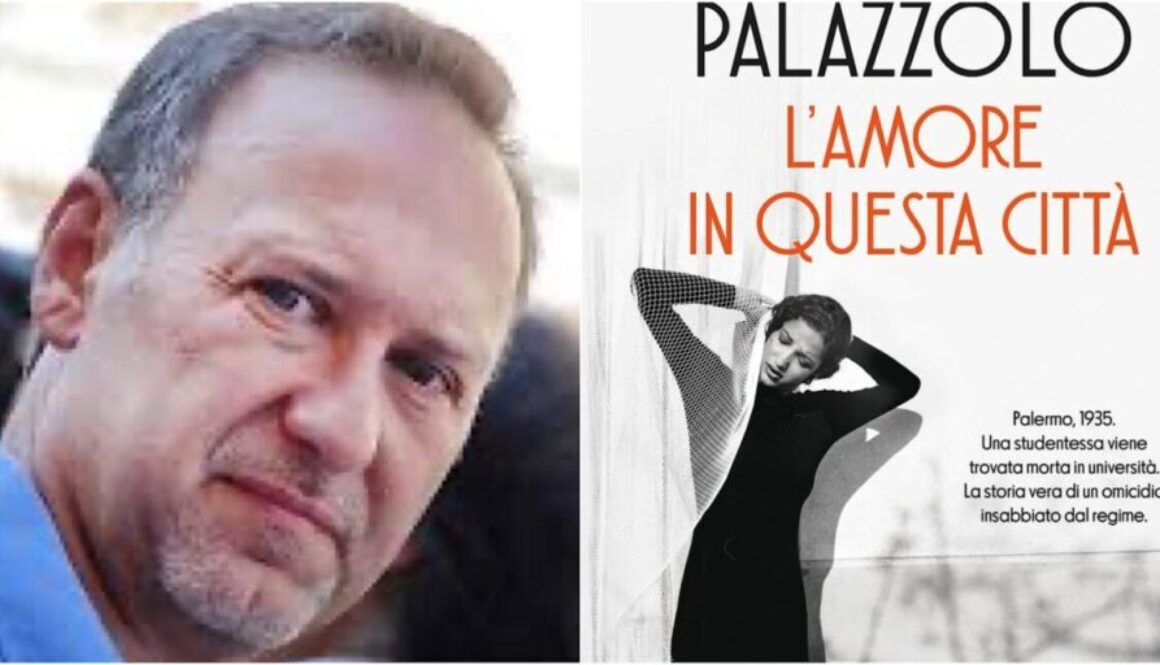

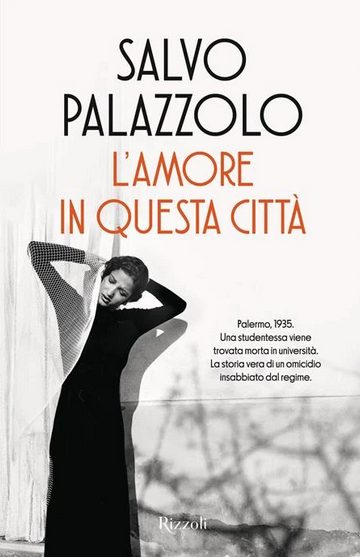

Salvo Palazzolo- L’amore in questa città- Rizzoli – Mondadori Libri-

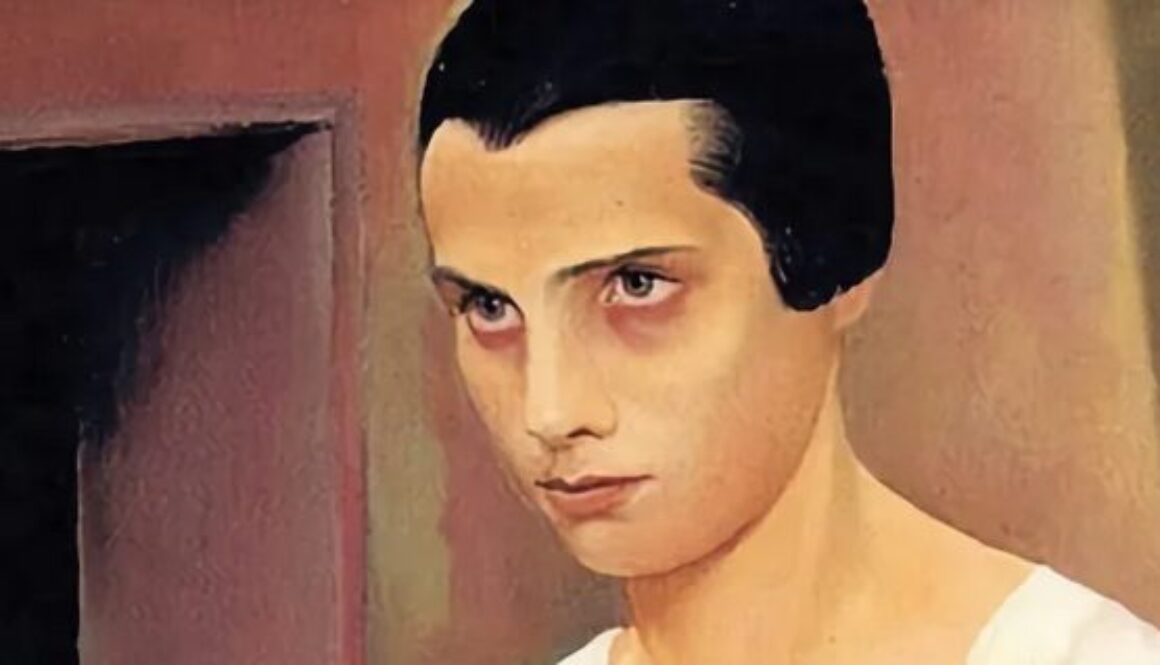

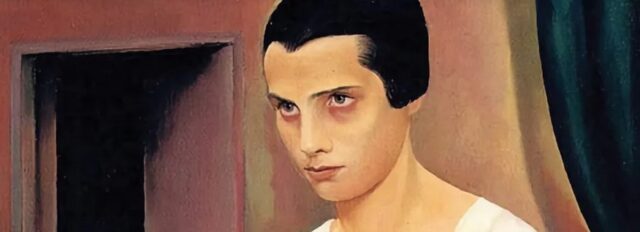

Descrizione del libro di Salvo Pazzolo.L’Amore in questa città-Palermo, 1935: il corpo di una studentessa, Cetti Zerilli, viene ritrovato nel palazzo dell’Università crivellato da tre colpi di pistola. Accanto a lei il cadavere di un milite fascista, in camicia nera e stivaloni. Un caso di omicidio-suicidio sentenzia la polizia del regime, che lo archivia con un’urgenza sospetta, imponendo alla stampa il silenzio. Ma è una verità viziata dalla censura, non ci sono dubbi per Felice, il padre della ragazza, che si rifiuta di accettare per quella figlia piena di vita e così amata la versione ufficiale della tragedia. E in una Palermo buia e anestetizzata dalla violenza fascista trova un complice della sua privata ricerca di giustizia in Nino Marino, coraggioso cronista del “Giornale di Sicilia” tormentato da un amore che non è mai riuscito a dimenticare. La storia di Cetti tocca Nino nel profondo, ma non potendo raccontarla sulla pagina il giornalista dovrà indagare in segreto sulla vicenda, con l’appoggio delle sue fonti – oppositori del regime come lui – e delle tracce lasciate dietro di sé da Cetti: una ragazza appassionata, innamorata dei libri e della sua libertà, e animata da una testardaggine controcorrente. A novant’anni dai fatti, Salvo Palazzolo ricostrui- sce in questo vibrante romanzo inchiesta un cold case che mette a nudo le storture di un regime liberticida, disposto a tutto pur di mantenere il potere. La storia vera di un femminicidio di Stato in queste pagine si fa memoria collettiva, e restituisce finalmente la voce a chi è stata troppo a lungo negata..

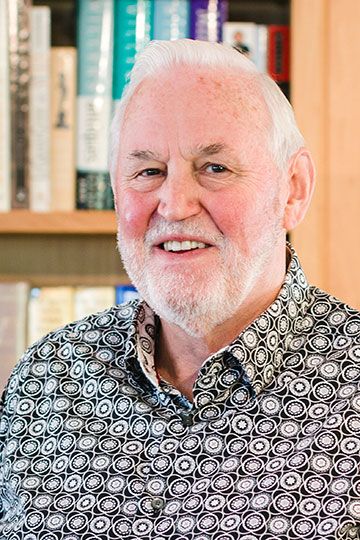

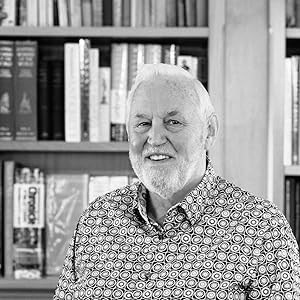

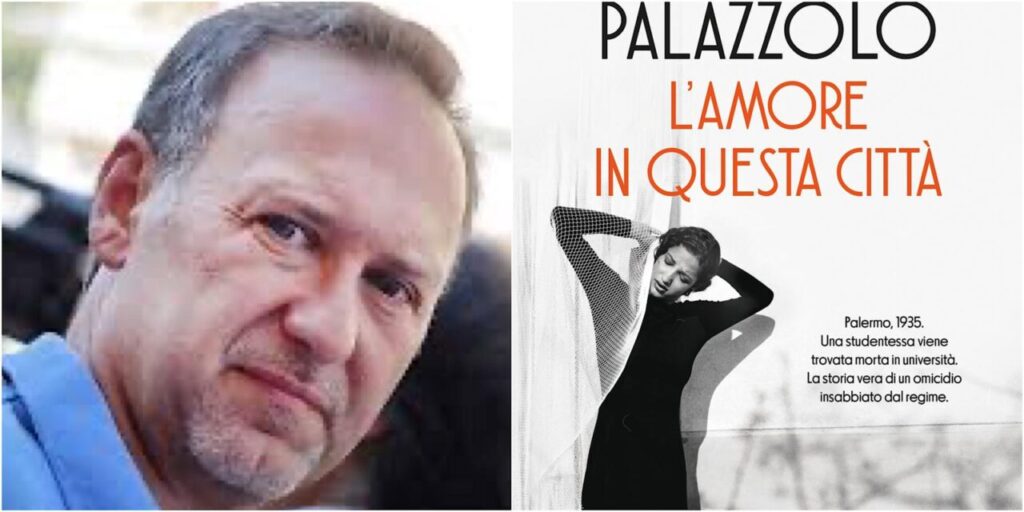

Salvo Palazzolo.(Palermo, 1970), giornalista del quotidiano “la Repubblica”, vive e lavora a Palermo, dove da anni si occupa di mafia. È autore di diversi libri su Cosa nostra.

Biografia di Salvo Palazzolo (Palermo, 24 giugno 1970) è un giornalista e scrittore italiano.

Dopo la laurea in Giurisprudenza ha iniziato l’attività giornalistica nel 1992, al quotidiano L’Ora di Palermo. Ha poi collaborato con l’emittente TeleScirocco, i quotidiani il manifesto, La Sicilia e Il Mediterraneo, occupandosi di cronaca giudiziaria. In collaborazione con Video On Line ha realizzato il primo sito internet italiano su un processo penale, quello che ha visto imputato l’ex 007 del Sisde Bruno Contrada1999 lavora al quotidiano la Repubblica. Nel 2019 è stato nominato inviato speciale. Negli ultimi trent’anni, ha raccontato le trasformazioni del fenomeno mafioso in Sicilia dopo le stragi Falcone e Borsellino. Per le sue inchieste sulla riorganizzazione di Cosa nostra è stato oggetto di minacce. I mafiosi del clan Inzerillo, tornati dagli Stati Uniti a Palermo, sono stati intercettati dalla squadra mobile nel dicembre 2018 mentre discutevano di dargli “due colpi di mazzuolo” Palermo, minacce all’inviato Salvo Palazzolo. Insulti dopo il post del fratello del boss. Decine di messaggi di solidarietà, su la Repubblica, 8 aprile 2020. URL consultato il 12 marzo 2022."}}” data-ve-attributes=”{"typeof":"mw:Extension/ref"}”>[4][5]: non aveva gradito l’articolo che svelava la sua distribuzione di generi alimentari agli abitanti della periferia palermitana durante il lockdown Nel gennaio 2025, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Palermo presieduto dal prefetto Massimo Mariani ha deciso l’assegnazione di una scorta Bonura, il boss libero: \"Se incontro qualcuno datemi l’ergastolo\". E al cronista dice: \"Non scriva\", su la Repubblica, 7 dicembre 2024. URL consultato il 23 febbraio 2025."}}” data-ve-attributes=”{"typeof":"mw:Extension/ref"}”>[8], dei permessi premio ad alcuni ergastolani Street boy e gli altri, la Palermo segreta degli spacciatori su Telegram. “Droga gratis a chi porta dieci persone in chat”, su la Repubblica, 22 giugno 2024. URL consultato il 23 febbraio 2025."}}” data-ve-attributes=”{"typeof":"mw:Extension/ref"}”>[12][13]. Un capitolo importante delle inchieste giornalistiche di Palazzolo riguarda il rapporto fra Chiesa e mafia. Nel 2004 ha intervistato il boss Pietro AglieriGiovanni Falcone e Paolo Borsellino avrebbe dovuto portare alla dissociazione di alcuni mafiosi da Cosa nostra Il capo della confraternita che accoglieva il cardinale è un boss di Cosa nostra, su la Repubblica, 1º maggio 2014. URL consultato il 12 marzo 2022."}}” data-ve-attributes=”{"typeof":"mw:Extension/ref"}”>[16][17]. Due mesi dopo, ha documentato “l’inchino” durante una delle più importanti processioni della città davanti all’agenzia di pompe funebri del boss Alessandro D’AmbrogioSalvatore Riina, a Corleone: per questo episodio, il componente di una confraternita religiosa è stato condannato a 6 mesi per il reato di “turbamento delle funzioni religiose”Vito Ievolella. Dopo aver filmato di nascosto alcuni passaggi dell’omelia, ha chiesto al padre carmelitano: “Come ha potuto celebrare messa per un mafioso, dunque per uno scomunicato dalla Chiesa?”. Il sacerdote gli ha risposto con tono minaccioso: “Stia attento a come parla, perché altrimenti lei la paga. Perché il Signore fa pagare queste cose”Corrado Lorefice, che ha richiamato don Frittitta (“C’è inconciliabilità fra l’appartenenza alle organizzazioni mafiose e il Vangelo”) SE MUOIO SOPRAVVIVIMI di Alessio Cordaro e Salvo Palazzolo. –, su vittimemafia.it, 29 settembre 2012. URL consultato il 13 marzo 2022."}}” data-ve-attributes=”{"typeof":"mw:Extension/ref"}”>[22], scritto con Alessio Cordaro, ha fatto riaprire le indagini sull’omicidio di Lia Pipitone, la giovane uccisa nel 1983, a Palermo: il nuovo processo ha portato alla condanna a 30 anni per i boss Nino Madonia e Vincenzo GalatoloPaolo Borsellino, nel libro “Ti racconterò tutte le storie che potrò” Tre donne contro i boss dei pascoli, su Archivio – la Repubblica.it. URL consultato il 13 marzo 2022."}}” data-ve-attributes=”{"typeof":"mw:Extension/ref"}”>[26][27]. Su questa vicenda, Massimo Giletti ha condotto una lunga campagna nella sua trasmissione “Non è l’arena”, in cui Palazzolo è stato ospite Salvo Palazzolo racconta ‘I fratelli Graviano’. URL consultato il 13 marzo 2022."}}” data-ve-attributes=”{"typeof":"mw:Extension/ref"}”>[30], dedicato ai fratelli Graviano, i mafiosi delle stragi, parte dall’esperienza con don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia nel 1993: all’epoca, il sacerdote era anche assistente spirituale del gruppo Fuci, la federazione degli universitari cattolici, di cui Palazzolo era responsabile. Nel 1998, ha testimoniato al processo contro i fratelli Graviano raccontando l’impegno del sacerdote, nominato dalla Chiesa beato per il suo impegno contro le cosche. Come coautore di programmi televisivi di inchiesta su Cosa nostra, ha collaborato con la società di produzione Magnolia e con la Rai. È fra gli sceneggiatori delle docu-fiction del regista Claudio Canepari, andate in onda su Rai 3: Scacco al re, la cattura di Provenzano; Doppio gioco, le talpe dell’antimafia; Le mani su Palermo. Quest’ultimo programma nel 2009 ha ricevuto il premio della critica alla XV edizione del premio giornalistico televisivo “Ilaria Alpi”Teatro

Autore di pièce teatrali: con Gery Palazzotto ha scritto le opere-inchiesta “Le parole rubate” e “I traditori”, dedicate ai misteri della strage di Capaci e della strage di via D’Amelio. I lavori sono stati rappresentati in prima assoluta al Teatro Massimo di Palermo nel maggio 2017 e nel maggio 2019, interpretate rispettivamente da Ennio Fantastichini e Gigi Borruso (musiche di Marco Betta, Diego Spitaleri e Fabio Lannino)Opere

Televisione

Riconoscimenti