Carlo Greppi -Storia di Lorenzo, che salvò Primo Levi-Editori Laterza-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Carlo Greppi -Storia di Lorenzo, che salvò Primo Levi-Editori Laterza

Descrizione del libro di Carlo Greppi-In Se questo è un uomo Primo Levi ha scritto: «credo che proprio a Lorenzo debbo di essere vivo oggi». Ma chi era Lorenzo? Lorenzo Perrone, questo il suo nome, era un muratore piemontese che viveva fuori dal reticolato di Auschwitz III-Monowitz. Un uomo povero, burrascoso e quasi analfabeta che tutti i giorni, per sei mesi, portò a Levi una gavetta di zuppa che lo aiutò a compensare la malnutrizione del Lager. E non si limitò ad assisterlo nei suoi bisogni più concreti: andò ben oltre, rischiando la vita anche per permettergli di comunicare con la famiglia. Si occupò del suo giovane amico come solo un padre avrebbe potuto fare. La loro fu un’amicizia straordinaria che, nata all’inferno, sopravvisse alla guerra e proseguì in Italia fino alla morte struggente di Lorenzo nel 1952, piegato dall’alcol e dalla tubercolosi. Primo non lo dimenticò mai: parlò spesso di lui e chiamò i suoi figli Lisa Lorenza e Renzo, in onore del suo amico. Questo libro è la biografia di una ‘pietra di scarto’ della storia, di una di quelle persone che vivono senza lasciare, apparentemente, traccia e ricordo di sé. Ma che, a ben guardare, sono la vera ‘testata d’angolo’ dell’umanità.

L’autore Carlo Greppi

Carlo Greppi, storico, ha pubblicato numerosi saggi sulla storia del Novecento. Per Laterza cura la serie “Fact Checking”, inaugurata dal suo L’antifascismo non serve più a niente(2020), ed è autore anche di 25 aprile 1945 (2018), Il buon tedesco (2021, Premio FiuggiStoria 2021 e Premio Giacomo Matteotti 2022) e Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo, che salvò Primo(2023,Premio TIR-The Italian Review, tradotto in spagnolo, olandese e francese e in corso di traduzione in inglese e russo).

Editori Laterza | Sede legale Piazza Umberto I n. 54, 70121 Bari | Ufficio Via di Villa Sacchetti 17, 00197 Roma

Prologo

E io gli ho detto: “guarda che rischi a parlare con me”.

E lui ha detto: “non me ne importa niente”.

Primo Levi, novembre 1986

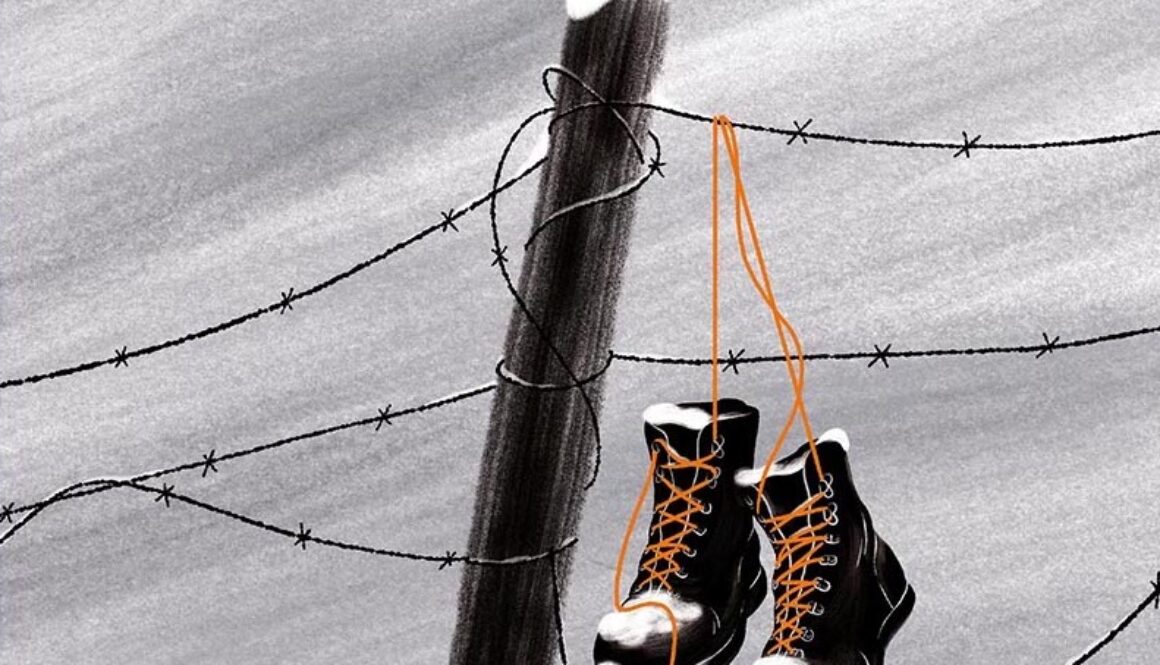

Un giorno di dicembre di diversi anni fa mi trovai a dover guardare un documentario intitolato Il coraggio e la pietà, che descrive la solidarietà – vera e presunta – degli italiani nei confronti degli ebrei perseguitati che permise alla maggior parte di loro, al di qua delle Alpi, di salvarsi, a differenza degli oltre settemila che svanirono nella Shoah. Il documentario era andato in onda nel novembre 1986, cinque mesi prima della morte di Primo Levi. Tra le poche scene che mi colpirono ce ne fu una in cui lo stesso Levi raccontava, con la sua consueta pacatezza, quanto fu un uomo silenzioso a permettergli di salvarsi. Era un umile muratore, non un prigioniero di Auschwitz. Era un lavoratore civile piemontese, di Fossano, che viveva fuori dal reticolato di Auschwitz III-Monowitz, con il quale Levi si incontrò per diversi mesi, compensando la malnutrizione del Lager con zuppe di brodaglie che quest’uomo gli portava con regolarità. Tutti i giorni, per sei mesi. L’unico compenso che quest’uomo accettò, se così lo possiamo chiamare, fu di farsi riparare dai ciabattini di Monowitz le scarpe di cuoio, camminando per quattro giorni con gli zoccoli di legno di Levi, per poi scambiare nuovamente le rispettive calzature. Non volle nient’altro.

Non era la prima volta che sentivo parlare di Lorenzo Perrone, perché il chimico torinese sopravvissuto ad Auschwitz ne scrisse innanzitutto in Se questo è un uomo fin dal 1947, poi in una manciata di pagine di Lilìt e altri racconti e inoltre in due passi de I sommersi e i salvati – sempre omettendone il cognome – e perché già sapevo che entrambi i figli di Levi (Lisa Lorenza, nata nel 1948, e Renzo, nato nel 1957) dovevano il loro nome a quest’uomo enigmatico; cosa che, come avrei scoperto in seguito, dichiarò anche pubblicamente. Ma sentire che Lorenzo rischiò di finire ad Auschwitz per i suoi gesti, sentirlo dire intendo – e non leggerlo – smosse in me qualcosa di profondo, toccò una parte di me che era addormentata, forse assuefatta, da tempo.

In quello stesso frangente, ed era sera tardi di un giorno compreso tra l’8 dicembre e Natale del 2014, prima di andare a dormire misi nel lettore un dvd che da quasi tre anni mi riproponevo di guardare e finiva sempre in fondo alla lista: si intitola Il Giudice dei Giusti. Ebbene, nella prima scena – la prima – vediamo Mordecai Paldiel, all’epoca direttore del dipartimento che all’interno del museo della Shoah di Gerusalemme (lo Yad Vashem) si occupa del riconoscimento dei “Giusti tra le nazioni”, i non ebrei che salvarono gli ebrei, prendere un faldone tra le mani. Ed è quello di Lorenzo Perrone, il dossier n. 8157.

A quel punto andai sulla sezione del sito di Yad Vashem dedicata ai 25.271 “Giusti”, 610 dei quali erano italiani (nel 2021 sono diventati 27.921, e 744 gli italiani), e trovai, come epigrafe in inglese che apre la pagina, proprio un estratto del passo che in Se questo è un uomo descrive Lorenzo, cioè questo (otto anni dopo è ancora lì):

Per quanto di senso può avere il voler precisare le cause per cui proprio la mia vita, fra migliaia di altre equivalenti, ha potuto reggere alla prova, io credo che proprio a Lorenzo debbo di essere vivo oggi; e non tanto per il suo aiuto materiale, quanto per avermi costantemente rammentato, con la sua presenza, con il suo modo così piano e facile di essere buono, che ancora esisteva un mondo giusto al di fuori del nostro, qualcosa e qualcuno di ancora puro e intero, di non corrotto e non selvaggio, estraneo all’odio e alla paura; qualcosa di assai mal definibile, una remota possibilità di bene, per cui tuttavia metteva conto di conservarsi.

Primo Levi, forse il più grande testimone del Novecento, ha scritto e detto in più occasioni – ben al di là di quelle finora citate, lo vedremo – di dovere a Lorenzo non solo la vita, ma qualcosa di più, e per l’istituzione che si occupa della cura della memoria dei gesti che salvarono i perseguitati Lorenzo Perrone è senza ombra di dubbio il più importante tra loro, ai livelli dei ben più noti Oskar Schindler e Giorgio Perlasca – resi celebri dal film Schindler’s List di Steven Spielberg (1993), tratto da un libro del 1982 di Thomas Keneally, e da un bestseller di Enrico Deaglio, La banalità del bene (1991), diventato a sua volta un prodotto audiovisivo, lo sceneggiato Perlasca. Un eroe italiano di Alberto Negrin (2002) –, seppur proveniente da un contesto sociale completamente differente. Questo personaggio povero e burrascoso, “quasi analfabeta” e taciturno, “era un uomo – ha scritto ancora il chimico torinese –; la sua umanità era pura e incontaminata, egli era al di fuori di questo mondo di negazione. Grazie a Lorenzo mi è accaduto di non dimenticare di essere io stesso un uomo”. I suoi gesti semplici e quotidiani sono diventati con ogni probabilità la radice della testimonianza di Levi, e la sua indelebile solidarietà è impressa nei libri che hanno formato la parte sana della cultura del mondo occidentale degli ultimi decenni. Libri che ancora oggi sono un passaggio obbligato nella formazione di ogni studente delle scuole, in Italia e non solo.

Ma chi era, Lorenzo Perrone? In questi anni ho raccolto materiale sulla sua vita prima, durante e dopo “Suiss” (così lui chiamava Auschwitz), dagli archivi di Fossano – si chiamava Perrone o Perone? Questo è il primo inciampo della nostra storia – alle testimonianze dei due nipoti ancora in vita, dal tentativo impraticabile del carotaggio sistematico di ogni possibile accenno nelle biografie di Primo Levi, nelle sue interviste (oltre trecento quelle finora censite) e nelle migliaia di libri a lui o alla sua opera dedicati (circa 7.000 quando sto scrivendo questo libro) al faldone ancora conservato allo Yad Vashem della pratica istruita nel 1995 grazie alla biografa Carole Angier, tutto questo solo per cominciare; ma una porzione considerevole di quello che possiamo dire intorno a quest’uomo straordinario che rese possibile “la storia stupefacente della sopravvivenza” di Levi è già incardinata nei testi di quest’ultimo. È quanto di più straordinario uno storico possa desiderare di avere tra le mani, nell’avviare una ricerca che punti al cuore dell’umanità: le pagine di uno dei più esatti indagatori dell’animo nostro. Ma non è tutto, naturalmente: “la realtà degli uomini non è la stessa della realtà degli uomini raccontata dagli scrittori”, mi dice Alberto Cavaglion, tra i più fini conoscitori dell’opera leviana, nonché curatore dell’edizione commentata del 2012 di Se questo è un uomo; Primo Levi stesso ne ha parlato sovente, dell’arte di “arrotondare”, facendo perno sull’immaginazione, perché “la realtà è sempre più complessa” e “più ruvida”.

È fisiologico che una nuda vita così umile – così ordinaria, fino a “Suiss” – che oltretutto, come si vedrà, arriva a inabissarsi prima che il suo punto più alto venga alla luce, lasci molti vuoti da colmare, ma la coltre di oblio che è calata su gran parte dell’esistenza di quest’uomo di poche parole la si può perforare. Ci si deve almeno provare. Ed è naturale che questa storia, per iniziare, parta dal primo incontro in cui levò lo sguardo e poi torni sui suoi piedi, che hanno fatto centinaia e centinaia di chilometri, prima di approdare al lascito profondo racchiuso in questa storia di dannazione e salvezza che parla a tutti e a ognuno.

Gli ultimi

[…]

Dico per voi, compagni d’un cammino

Folto, non privo di fatica,

E per voi pure, che avete perduto

L’anima, l’animo, la voglia di vita.

O nessuno, o qualcuno, o forse un solo, o tu

Che mi leggi: ricorda il tempo,

Prima che s’indurisse la cera,

Quando ognuno era come un sigillo.

Di noi ciascuno reca l’impronta

Dell’amico incontrato per via;

In ognuno la traccia di ognuno.

[…]

Primo Levi, Agli amici, 16 dicembre 1985

Tacca dal Burgué

Quando ha conosciuto il prigioniero 174 517, Lorenzo stava tirando su un muro con un altro tizio della sua ditta, anch’egli di lingua italiana, e com’era prevedibile nonostante e forse proprio per gli schiaffi che la vita gli aveva dato, ne parleremo, anche laggiù lui i muri “li faceva diritti, solidi, con mattoni bene intrecciati e con tutta la calcina che ci voleva; non per ossequio agli ordini, ma per dignità professionale” – è Primo Levi che ne parla, ne I sommersi e i salvati. Quando vide per la prima volta quel minuto torinese, Lorenzo giunto dal Burgué, il borgo vecchio di Fossano, non si stava chiedendo a cosa e a chi avrebbe giovato il suo faticare come un mulo: un bombardamento alleato aveva appena sconvolto “quello sterminato intrico di ferro, di cemento, di fango e di fumo” che era la “Buna”, il grande progetto della Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG – meglio nota come I.G. Farben – fondato a Monowitz, a sei chilometri da Auschwitz I, e dopo aver zigzagato tra i calcinacci che scricchiolavano sotto il cuoio delle sue scarpe da lavoro, lui era giunto con il suo collega e connazionale nei pressi dei macchinari più preziosi, per proteggerli con alte e robuste tramezze, senza troppo arrovellarsi.

Metteva giù mattoni da un’impalcatura, muto, e quel prigioniero 174 517, che poi avrebbe saputo chiamarsi Primo, il numero tatuato sul braccio sinistro – un Häftling scialbo, un detenuto quasi invisibile tanto ansimava tra i morsi della fame –, era sotto e a un certo punto Lorenzo gli aveva parlato in tedesco avvertendo “che la malta stava per finire”, e di portare dunque su il bugliolo. Quel ventiquattrenne mingherlino che era ancora solo un numero aveva provato ad allargare le gambe, ad afferrare il manico del secchio con entrambe le mani, a sollevarlo e a imprimergli un’oscillazione di modo da poter sfruttare lo slancio e portare il carico in avanti e, da lì, sulla spalla. Ma i risultati s’erano rivelati a dir poco patetici, e il secchio era ricaduto in terra rovesciando metà della malta. A Lorenzo non era scappato da ridere ma aveva pronunciato otto parole, le prime della parte che più conta di questa storia, che sarebbero rimbombate in testa a Primo, non è difficile da immaginare, per interminabili ore di un giorno di inizio estate del 1944, che è da collocare tra il 16 e il 21 giugno, date in cui entrò in allarme la parte occidentale dell’Alta Slesia, che dai mesi successivi sarebbe stata sistematicamente bombardata da raid sempre più imponenti.

“Oh già, si capisce, con gente come questa”, aveva detto Lorenzo accingendosi alla discesa dalla sua posizione, prima di portarsi al medesimo livello della malta rovesciata che già s’induriva tra i calcinacci del cantiere piegato dalle bombe degli Alleati, che colpivano gli impianti industriali – scattando poi fotografie al “pianeta Auschwitz” dal cielo – senza però liberare i prigionieri dalla condanna del gas. A cosa si riferiva, con quel “gente come questa”? Intendeva gli “schiavi degli schiavi”, “lo scalino più basso” della gerarchia di Monowitz, o intendeva i borghesi incapaci di tenere in mano un secchio di malta, privilegiati fino all’ingresso in quel mondo alla rovescia, divenuti a quel punto gli ultimi degli ultimi? Comunque la si voglia leggere, questa frase trasuda disprezzo, o commiserazione: ed è lo stesso Levi a dircelo; e al contempo è a sua volta un cortocircuito; chissà quante volte, suppongo non poche, Lorenzo se l’era sentita dire. Lui, e lo vedremo, era un poveraccio, alcolizzato, rissoso; sarà anche stato uno che faceva bene il suo lavoro, ma della “gente come questa” non è che ci si possa fidare. La sfrutti, finché, a quarant’anni, inizia a perdere vigore e concentrazione – poi, quando non serve più, la butti via.

Ad ogni modo non fu certo un primo impatto raccomandabile, tra loro due, considerato il disastro compiuto da quel manovale 174 517; Primo Levi si era imposto tuttavia alla vista di Lorenzo per la sua curiosa reazione a sentir parlare italiano, dopo quell’ordine burbero da lui intimato in pessimo tedesco, per di più con riconoscibilissimo accento piemontese, creando così un varco in quella sorta di incantesimo che inchiodava ogni essere umano al suo posto, nell’universo ferocemente grottesco che era il Lager. Lorenzo la aveva riconosciuta particolarmente prossima, quella manodopera maschile non qualificata, e tanto poteva bastare, sebbene spesso non fosse sufficiente affatto. Nonostante anche internati di altre nazionalità avessero avuto l’occasione di stabilire un contatto con il mondo esterno, ad esempio tramite i lavoratori forzati del Servizio obbligatorio del lavoro francese, gli schiavi erano infatti per i civili – compresi i lavoratori come Lorenzo, s’intende – “intoccabili”. E tali dovevano restare, non importano le circostanze: “I civili, più o meno esplicitamente, e con tutte le sfumature che stanno fra il disprezzo e la commiserazione, pensano che, per essere stati condannati a questa nostra vita, per essere ridotti a questa nostra condizione, noi dobbiamo esserci macchiati di una qualche misteriosa gravissima colpa”, avrebbe ricordato Primo Levi.

Lorenzo lo pensava, nell’attimo in cui lo notò? Non credo, perché lui non stava a distribuire colpe a cuor leggero, perché sapeva che quelli in catene sono quasi sempre i miseri, mentre il potere cambia scarpe ogni tre settimane – e perché nulla so di quello che eventualmente disse nelle ore seguenti, e ritengo impossibile lo si possa sapere. Azzardo l’ipotesi, avendo intuito qualcosa della sua personalità grazie a una discreta quantità di fonti, che non volle cercare le parole neanche nei due o tre giorni successivi: stava più probabilmente a macinare pensieri con lo sguardo tra il perso e l’arcigno, indecifrabile, come quello che svelano le sue fotografie giunte fino a noi – mi risulta che siano solamente due. La prima la vedremo a breve; l’altra è questa.

Lo disprezzava, quell’uomo che quasi svaniva, morente? Lo commiserava? Lo temeva? Sembra quasi di sentire l’inquietudine che scaturì già con le leggi razziali del 1938, che Primo Levi avrebbe raccontato ne Il sistema periodico, nel 1975, rievocando quel primo “lampo minuscolo, ma percettibile, di diffidenza e di sospetto”: “Che pensi tu di me? Che cosa sono io per te?”.

Servono ancora – sempre – scorci di Levi, che avrebbe saputo sapientemente intessere le parole e i concetti utili a comprendere l’animo umano; qui riferendosi proprio allo sguardo dei lavoratori civili sugli “schiavi degli schiavi”, i prigionieri ebrei che poi, tramite ordinatissime marce con divisa a righe sbrindellata e berretti, andavano alla Buna a lavorare, ammesso che di lavoro si possa parlare:

Ci odono parlare in molte lingue diverse, che essi non comprendono, e che suonano loro grottesche come voci animali; ci vedono ignobilmente asserviti, senza capelli, senza onore e senza nome, ogni giorno percossi, ogni giorno più abietti, e mai leggono nei nostri occhi una luce di ribellione, o di pace, o di fede. Ci conoscono ladri e malfidi, fangosi cenciosi e affamati, e, confondendo l’effetto con la causa, ci giudicano degni della nostra abiezione.

Fotografando il momento in cui questa storia si innescò per divenire qualcosa di più di una riga in un archivio sepolto, per quanto si possa tentare di unire in un unico disegno i chilometri percorsi a capo chino fin da ragazzo e quel momento in cui lo sguardo di Lorenzo cercò al contrario di dare un senso e vagò in cerca delle parole giuste per poi dirlo, bisognerebbe innanzitutto ammettere che poi nelle vite randagie, forse più che nelle altre, è il caso a giocare le sue carte migliori. Un’immagine allora si impone: Lorenzo e Primo appartenevano, semplicemente, “a due caste diverse”, e avrebbero potuto, altrettanto semplicemente, non guardarsi mai. Nella vita precedente, innanzitutto, e poi lì dove il privilegio era la chiave di volta di ogni giorno, in termini completamente ribaltati. Primo era destinato a morire, se non si fosse ingegnato ogni minuto; Lorenzo a vivere, se non si fosse messo nei guai.

La posizione di superiorità nella disposizione spaziale di quel momento e nella gerarchia del Lager, in quel lungo tempo passato a distanza ravvicinata senza essere a conoscenza l’uno dell’esistenza dell’altro, era per così dire un contrappasso, considerati i reciproci trascorsi, nel mondo di prima e di lassù. Mentre laggiù nel 1944 il privilegio era sul suolo che calpestava lui che tanto aveva sputato polvere, ora, il prigioniero 174 517 che nella vita svanita era il borghese dotato di discreta fortuna, il laureato chimico in erba Primo Levi, laggiù sul fondo dello spirito umano era schiavo come migliaia d’altri. Come altri 11.600 lavoratori della I.G. Farben in quell’anno, eseguiva ogni sorta di impiego sfibrante per costruire la Buna-Werke, la fabbrica di prodotti chimici del campo; ma era sovente un lavorare “senza scopo”, il suo, il loro, uno sgobbare per esaurire ogni fibra vitale, fino a morirne. Che piovesse a dirotto o nevicasse sottile, che il vento soffiasse via la cenere o il sole quasi desse l’impressione di poterla ravvivare, come migliaia d’altri lui spalava, interrava, sollevava, cadeva, smistava, assembrava fino a che vene e arterie non erano prossime allo scoppio, e prendeva badilate in testa da un Kapò o da un qualunque prominente se non riusciva a proseguire. Andava ribadito, il potere; e andava annientato, ciò che ci rende uomini e ci fa credere di poterci non piegare. Ma non chiese aiuto a Lorenzo quel giorno, Primo, suppongo perché non aveva, all’epoca dei fatti d’estate del 1944, “un’idea chiara del modo di vivere e delle disponibilità di questi italiani”, prevalentemente dei poveracci nel mondo di prima, ma che lì stavano in superficie mentre lui sprofondava con migliaia di altri pezzenti della storia e nella storia essa stessa. Eppure bastava una manciata di parole, appena misurate sulla bilancia del comune linguaggio, per rompere il sortilegio e spezzare le catene del contagio del male: è così che “si spuntano le armi della notte”, direbbe la sapienza di Levi.

Ebbene Lorenzo le parole le centellinava, è vero – ma queste le pronunciò dopo quell’iniziale e goffo malinteso.

“Guarda che rischi, a parlare con me”, disse Primo.

“Non me ne importa niente”, gli rispose Lorenzo.

Un muratore, uno che sa fare il suo mestiere, costruisce.

Non è detto che abbia la visione d’insieme, quella ce l’ha chi lo comanda, chi lo istruisce, ma lui fa la sua parte. La visione d’insieme ce la si ha alla fine, di solito. O almeno così dovrebbe essere. Mi verrebbe da azzardare l’ipotesi che Lorenzo sia stato uno dei pochi, nella storia, che quella visione ce l’ha avuta dall’inizio, ma risulta impossibile scovarne una prova, ed è difficile trovare qualcuno che possa sostenere di averlo conosciuto per davvero.

Era un uomo di poche parole, Lorenzo. E doveva sempre partire. Attraverso il Colle delle Finestre, negli anni Trenta, a partire dal 1935 o dal 1936 secondo i suoi parenti, andava in Francia a lavorare illegalmente, passando il confine in clandestinità con altri poveracci come lui – i palmi callosi, i piedi nodosi raggrinziti da tanto andare – e come il fratello maggiore Giovanni, due anni scarsi più vecchio di lui, gli occhi sottili e la capigliatura folta, che lo affiancava a passo spedito, sui valichi del contrabbando. Capitava che camminassero una settimana filata: andava così. Mi pare quasi di intravedere i contrabbandieri con cui Lorenzo e Giovanni condividevano brandelli di strada dire loro qualche parola in piemontese: ’ndôma, ’mpresa, le sillabe di rito insomma, quelle che sorvolano la testa di chi procede a capo chino, risparmiando energie per il lavoro che lo aspetta al di là di quella linea tracciata dagli uomini su una carta. Su quelle rotte, in cui potevi essere frontaliero o contrabbandiere a seconda delle circostanze ed era molto sfumata la distinzione tra regolari e irregolari, illecito e lecito, si incontravano persone di ogni età che dalla Francia venivano in qua, in Italia; parlavano la medesima lingua, quella degli sbandati del mondo, dei dannati dei monti. Che si fanno un culo così, con il sole e l’alluvione, per un piatto di polenta concia; ma che se si tratta di sdraiarsi senza se ne fanno in fretta una ragione. Suo fratello Giovanni, detto barba Giuanin, dall’agosto del 1931 era certamente in Francia dove viveva loro zio, “Jean”.

Andavano in Costa Azzurra, dove “lavoro ce n’era sempre” come avrebbe ricordato Levi, probabilmente a Tolone o in altri centri abitati del sud-ovest francese; più precisamente a Embrun, un comune a una sessantina di chilometri dal confine, e quando passava il Giro d’Italia sul Colle della Maddalena, con i controlli più blandi, i vecchi approfittavano dell’occasione per andare su in taxi a salutarli, e forse bere un bicchiere o due. Me lo racconta a gennaio del 2020 il nipote Beppe, figlio di un altro fratello (Michele, otto anni più giovane di Lorenzo), spiegandomi che ogni categoria aveva il suo gergo: non avrebbe senso immaginarli a discutere in italiano, ma nel loro criptico magüt.

A pranzo Lorenzo tirava fuori la sua gavetta d’alluminio, due uova, la buta di vino nero, le croste di pane, e piegava la testa sul suo corpo imponente di un uomo già anziano anche se navigava fra i trentuno e i trentacinque anni, allora. Il cucchiaio di legno sembrava una protesi delle sue braccia, il suo busto pareva ancorato sulla terra, un marcantonio di pelle coriacea emersa dal Burgué, il borgo vecchio dei muratori e dei pescatori – i pescau – che si guadagnavano il pane sul fiume Stura, divorati da zanzare spesse come conigli. Il Burgué era proprio come lo si può visualizzare sforzandosi appena, ripescando in un immaginario arcaico che arrancando si affaccia alla modernità, e aiutandosi con le fotografie dell’inizio del ventesimo secolo. Tutte le porte aperte, le sedie tarlate a ridosso del muro pericolante a incassare il vento e il gelo e il bel tempo del fine settimana, quando il cielo lo regalava – le giornate che iniziano con il buio e finiscono che c’è ancora un po’ di chiarore, per chi riesce a tornare a casa a dormire. Oggi è diverso, ma di quel vecchio borgo si intravedono le tracce, tra i muri ridipinti a nuovo e orientandosi tra le vie con i vecchi nomi e le numerazioni nel frattempo scalate.

Lorenzo viveva a circa un chilometro da dove è stata scattata la prima di queste fotografie, e a pochi metri da dove è stata scattata la seconda, e per la precisione in via Michelini 4 e 6, che oggi corrisponde al civico 12: tre stanze per otto persone, una per stracci e ferri vecchi, e una per il mulo e per il carretto, come avrebbe raccontato Carole Angier, biografa di Levi che un quarto di secolo fa ebbe modo di intervistare tre suoi parenti, tra cui lo stesso Beppe. La notte gli uomini allevavano anguille per mezzo delle dighe e pescavano a Stura con reti e filari; all’alba le donne caricavano quel ben di dio sui carretti e vendevano il frutto del duro lavoro a povera gente come loro. “Si faceva quel che si poteva, si vendeva quel che si faceva”, si cercava di stare alla larga dai guai, salvo qualche rissa di tanto in tanto per assaporare la propria mortalità, forse, o per scordar la fame. Nel Burgué, ancora lo ricorda novant’anni dopo, con malcelata nostalgia, la gente del posto, gli uomini erano tutti pescatori, o lattonieri, o muratori come Lorenzo e Giovanni, e tornavano nel Burgué a dormire in una Fossano che solo nel 1936 avrebbe visto asfaltate le principali strade cittadine. Quando passavano loro due tra le case dove all’epoca non si vedeva mai il sole, oscurato dalla caserma Umberto I che ora non c’è più, lo sguardo sulla polvere o sul fango che sempre accompagna chi non ha, qualcuno si scostava dicendo “Eccoli, i giganti”, così mi racconta Beppe. “Eccoli, i Tacca”.

Lorenzo era il secondo, i genitori – Giuseppe e Giovanna Tallone, sposati nel 1901 – vivevano di ferri vecchi e stracci, anche se i loro mestieri ufficiali erano “muratore” e “operaia”. Aveva altri due fratelli lattonieri: Michele, il padre di Beppe, e Secondo, che era in realtà l’ultimo e il quarto tra i maschi; e due sorelle di nome Giovanna e Caterina, rimasta “da sposare”, che avrebbe poi vissuto con lui e Giovanni, barba Giuanin. E tutti li chiamavano Tacca, nel borgo vecchio dei pescatori di Fossano, probabilmente per via del fatto che erano degli attaccabrighe, anche se si sa che poi i soprannomi – detti “stranomi”, da quelle parti – prendono la loro strada e ci si dimentica perché, soprattutto nelle parabole familiari che fanno di tutto per passare inosservate, agli occhi di chi registra ciò che è degno di essere raccontato, con le fisiologiche dispersioni della storia. Il primo a vedersi affibbiato questo stranome dovrebbe essere Giuseppe, ma forse la storia è più antica.

Tutti i maschi della famiglia, anche Tacca el tulè bel, Michele “il lattoniere bello”, parlavano poco, ed era una caratteristica che avevano preso dal padre, “chiuso in se stesso e preda di oscure depressioni” secondo Angier. Il ritratto fotografico che campeggia ancora oggi sulla sua tomba esibisce uno sguardo arcigno: le sopracciglia visibilmente corrucciate, i baffi curati appena, gli occhi gelidi – difficile immaginare un sorriso uscire da quel volto.

Giuseppe era un genitore “brutale e tirannico, litigioso e violento quando si ubriacava”, un padre padrone, e l’infanzia di Lorenzo, Giovanni e di tutti gli altri della nidiata era stata accompagnata dalle valanghe di botte che avevano preso a casa e poi, in maniera del tutto naturale, da quelle che avevano dato fuori dal “Pigher” – l’osteria “Pigrizia” dei pescatori e dei muratori all’incrocio tra via Don Bosco e via Garibaldi, a pochi passi da casa loro, chiusa da anni. Ora l’edificio in cui stava non ha più neanche vagamente l’aspetto dell’epoca: il palazzo è dipinto di rosso argilla, e le quattro arcate che ospitavano Lorenzo e quell’umanità rocciosa e rissosa sono state tirate a lucido; persino la targa “Terziere del Borgo Vecchio – Via Del Borgo Vecchio” sull’angolo quasi luccica, ad abbellire l’immagine di un’epoca antica più arrotondata di quanto in realtà non fosse. Lo scorrere del tempo a volte parla a gran voce; altre mette tutto a tacere. La famiglia di Luisa Mellano, presidentessa dell’Anpi di Fossano e pronipote del mitico partigiano Piero Cosa, all’epoca abitava davanti al “Pigher”, e il suo bisnonno pescatore, come decine d’altri, passava la sua vita lì a bere, mi racconta lei; d’inverno gli uomini, allora usava, indossavano le mantelline. Sono da immaginare piegati sui loro fegati, in serate interminabili condite da mugugni e bestemmie, in quei luoghi dove prende fiato chi nel corso della giornata va a essere spremuto per potersi permettere un pasto caldo o due; talvolta tra loro c’erano persino dei preti. Immagino che questi uomini tarchiati con la mantellina dicessero, magari citando testualmente una canzone popolare fossanese del 1870, I Mônarca: “Sôma busse ’n po’ ’d barbera”, andiamo a berci un po’ di Barbera, e la ciucca generale – “una ciôca general”– era assicurata.

I “Tacca” stavano per lo più zitti forse anche in ragione di tutto quello che scolavano, Lorenzo e Giovanni che marciava con lui su per i monti, bruciando suole e confini. Dio se bevevano, quei due, probabilmente fin da quand’erano ragazzini, sebbene per legge fosse già vietato. Tutti loro padre; anche se il loro vero padre era il bisogno, familiare quanto il colore nero acre del vino che scandiva le loro stagioni.

Per quanto ne sappiamo, Lorenzo tirava a campare in molti modi: il pensiero che scacciava gli altri era sempre, o quasi, andare avanti, e si comprava e vendeva di tutto, all’epoca, con una cifra sussurrata e una stretta di mano – “se truciavu la man, ’l cuntrat era fat”, come racconta un contadino ne Il mondo dei vinti di Nuto Revelli. Sulle orme del padre da ragazzino Lorenzo, sempre con barba Giuanin, s’improvvisava feramiù, robivecchi: staccava il pezzo inferiore delle grondaie, che era di ghisa, e poi si affacciava alla finestra di casa sua al piano terra a venderla a chi passava. Come Bartolomeo Vanzetti, l’anarchico assassinato negli Stati Uniti nel 1927 di una dozzina d’anni più vecchio e nato e cresciuto a dieci chilometri da Fossano, che a quindici anni già scriveva che alla sera, “dopo diciotto ore di lavoro […] mi pare di avere i piedi nella brace tanto mi bruciano”, anche Lorenzo era vissuto “col sudore della [sua] fronte fin da bambino”. E ci voleva una costante, e rinnovata, inventiva – naturalmente non si può escludere che questo accadesse anche ai margini della legalità.

Era nato “Perone” (con una “r”) in via Ospizio 28 alle “undici antimeridiane” di domenica 11 settembre 1904, quando lo stomaco comincia a fartela sentire, la fame: forse anche per questo era sempre lei che guidava lui. La notizia, naturalmente, non ebbe alcuna rilevanza sui giornali locali, se non sul piano statistico: Lorenzo era uno tra gli otto maschi e le cinque femmine fossanesi nati in quella settimana. All’Ufficio di stato civile il padre Giuseppe – “di anni ventisette, muratore” – il giorno successivo aveva portato tra i testimoni il fratello Lorenzo “di anni ventitré, operaio”, ed entrambi si erano firmati “Perrone” con due “r”; probabilmente è per via dell’inflessione dialettale data al cognome “Perùn” che gli analfabeti e i semianalfabeti marcavano la “r” al punto da raddoppiarla; vedremo che per delle zie di Levi il cognome “vero” era senza ombra di dubbio “Prùn”.

Anche Lorenzo, omonimo del nonno materno e dello zio, suo padrino al battesimo il giorno successivo, sarebbe incorso nello stesso errore – era un errore? – firmandosi “Perrone”: non era andato oltre la terza elementare, come certifica il suo libretto di lavoro intestato a Lorenzo “Perone”. Pur battezzato, non era religioso né conosceva il Vangelo secondo Levi; scriveva a fatica ma camminava molto, e aveva iniziato a lavorare a dieci anni, come avrebbero testimoniato i suoi parenti per la pratica dello Yad Vashem, presumo nei mesi del 1914 in cui scoppiava la Grande guerra: non ho però idea di che aspetto avesse durante la sua infanzia.

Suo fratello Secondo – quello arrivato per ultimo – avrebbe raccontato a un altro biografo di Levi, Ian Thomson, che Lorenzo era un “pessimista nato”, ma è evidente come si sia influenzati dal senno del poi, nel tentativo di ricostruirne la vita, considerando che una delle ultime immagini che possiamo reperire di lui è quella raccolta dallo stesso Thomson, grazie a un’intervista del 1993 all’ex parroco di Fossano, don Carlo Lenta: negli ultimi anni di vita Lorenzo vendeva rottami nella neve, “senza giacca e con il viso livido”. Perché non ha mai saputo come si dimentica, lui, questa è una certezza; ma se già a dieci anni covasse rabbia e rancore non lo possiamo sapere.

Coltelli, bestemmie

Il primo ritratto fotografico di Lorenzo che mi risulti, come peraltro il secondo che già abbiamo visto, non ha niente di fiabesco; è anzi austero. È quello del suo servizio militare del 1924-25, iniziato a diciannove anni, numero di matricola 29439, bersagliere con il 7° Reggimento di Brescia, da poco trasformato in Reggimento ciclisti e oggi di stanza in Puglia. Arruolato (“Perone” con una “r” sola) il 25 aprile del 1924, venne ricoverato meno di tre mesi dopo: fu congedato infine a ottobre del 1925, e tornò a casa. “Durante il tempo passato sotto le armi ha tenuto buona condotta ed ha servito con fedeltà e onore”, dichiarò il suo capitano.

La sua Fossano in quei due decenni era cambiata profondamente: sotto l’amministrazione degli avvocati Antonio Della Torre e Luigi Dompé, che avevano diretto la vita cittadina dal 1899 al 1914, si era arrivati alla luce elettrica, alla tanto agognata distribuzione dell’acqua potabile ai cittadini e alla prima pietra del nuovo edificio scolastico, mentre la storica industria cartaia e la forte presenza dell’industria serica sul territorio erano state affiancate da quella metallurgica, potenziata a partire dal 1907, anno in cui si erano fatte sentire le prime agitazioni sociali per il miglioramento delle condizioni lavorative e della retribuzione, e per il riconoscimento di una rappresentanza sindacale. Dopo la Grande guerra e i suoi 312 morti fossanesi, l’espansione economica aveva vissuto oltretutto una drammatica contrazione, come rilevava il giornale locale “Il Fossanese” il 7 settembre 1918, quando Lorenzo aveva quattordici anni: “La vita cittadina è una vita di vera indolenza generale […] Si dirà: ma nelle osterie e nei caffè vi è sempre gente! […] Date invece uno sguardo al lavoro, alle industrie: l’arte muraria si può dire morta e sepolta, tanto [è] vero che i muratori han dovuto cambiare mestiere; e la crisi muraria la risentono di conseguenza fabbri, falegnami, lattonieri, verniciatori etc. Delle altre professioni non parliamone: magrezza più o meno eguale”.

È in questo contesto che si sarebbe imposta la marea montante del fascismo, nel “biennio nero” che nella percezione dei contemporanei corrispose a uno stato di guerra civile: l’offensiva contro le classi lavoratrici, presto sostenuta dall’azione reazionaria dello Stato liberale, da industriali, da latifondisti e dalla borghesia, e infine dalla monarchia, si sarebbe rivelata letale. Tra le altre cose, nel primo semestre del 1921 i fascisti operarono una distruzione sistematica di Camere del Lavoro, circoli di sinistra, Case del popolo, sedi di sindacati e così via – 49 azioni nel solo Piemonte, come ricostruito in presa diretta da Angelo Tasca – e il 4 maggio e il 3 giugno del 1921 nelle vicine Mondovì e Dronero vennero assassinati quattro e due socialisti dalle squadre d’azione fasciste. Il barbiere fossanese Angelo Suetta, classe 1901 (tre anni più vecchio di Lorenzo), avrebbe ricordato che al 1° maggio del 1921, festa dei lavoratori, era salito “dal Borgo [Vecchio] verso piazza Castello, dove c’era la sede alla Camera del lavoro, per prendere parte al corteo… Ma la città sembrava quasi assediata: fascisti, carabinieri e guardie regie da ogni parte, armati fino ai denti”; c’erano già stati subbugli e tumulti e lui si era precipitato alla Camera del lavoro per nascondere il registro degli operai iscritti al sindacato. Questa cronica violenza politica, che secondo le stime dell’epoca e successive lasciò 3.000 morti sul terreno in tutta la penisola, non può essere passata inosservata agli occhi di Lorenzo. Con la presa del potere del fascismo si sarebbe proceduto alla “normalizzazione”, particolarmente evidente a Fossano dopo l’allontanamento del militante socialista Giovanni Germanetto alla fine del 1922, e il suo arresto nella primavera del 1923. Come scrive lo storico Livio Berardo, già negli anni precedenti il carcere Santa Caterina di Fossano aveva ospitato oltre venti tra comunisti, socialisti e anarchici, e il direttore all’inizio degli anni Trenta “pur avendo indagato con la ‘massima diligenza’, non riuscì a scovare negli elenchi neppure un detenuto che avesse avuto precedenti squadristici”. Non è difficile ipotizzare quello che Lorenzo, all’epoca della marcia su Roma diciottenne, possa aver pensato della sua comunità cittadina, nella quale gli oppositori e i contestatori finivano in galera, i fascisti giravano impuniti, e lo Stato non interveniva a placare la violenza sistemica su operai e contadini. A scanso di equivoci non risulta che avesse la tessera del Partito nazionale fascista, né che abbia mai manifestato alcun tipo di adesione al regime. Sebbene non sarebbero stati solo i poteri locali e i borghesi a farsi attrarre dal fascismo, ma anche contadini e operai, tra le classi lavoratrici e in particolare tra i frontalieri serpeggiava un’ostinata avversione al regime – spesso si migrava anche perché era divenuto sempre più difficile trovare lavoro in una città fascista –, non ci sono riscontri documentari per poter ipotizzare che Lorenzo abbia avuto dei guai per la sua eventuale opposizione politica ai fascisti o al notabilato locale. Né compare tra i 670 antifascisti finiti nel Santa Caterina di Fossano durante il ventennio, fra i quali troviamo detenuti “illustri” come l’operaio comunista Remo Scappini, poi protagonista dell’insurrezione di Genova, al quale si sarebbe arreso un generale tedesco ad aprile del 1945. Questo non significa che Lorenzo, che viveva a meno di duecento metri dal Santa Caterina, non desse rogne alla sua comunità, anzi.

Pugni e pedate Lorenzo, e con ogni probabilità relativamente spesso, ne dava: ma soprattutto al “Pigher”, a quanto si sussurra ancora adesso in quel che rimane del Burgué, o quando riteneva si fosse ampiamente superata la sua capacità di sopportare. Oscuro rimane il modo in cui faceva a botte, che a quanto si percepisce incalzando in superficie la labile memoria della comunità cittadina forse era una delle sue attività principali, o comunque più evidenti, prima della sua partenza per Auschwitz; ma non riesco ad accedere ad alcun tipo di fonte che ci permetta di inquadrare uno di questi momenti, e non saprei come fare, se non scandagliando il suo flebile ma arroccato ricordo tra chi inloco ha indagato la sua storia o fonti e ricostruzioni che ci avvicinano al contesto in cui visse.

“L’essere in conflitto con qualcuno […] era una sorta di stato d’animo, un modus vivendi che esprimeva una certa normalità di rapporti, sia tra singoli che tra comunità”, ha scritto la studiosa Alessandra Demichelis in un saggio intitolato “Il buon tempo antico”. Cronache criminali dalle campagne cuneesi nel Novecento, che ci aiuta a colmare in parte questo vuoto documentario. In quella provincia e all’epoca dilagava “l’uso smodato di vino”, considerato un “nettare riparatore”, e favoriva furibondi litigi in cui non mancavano le bastonate, i coltelli e i coltellacci, i cutlass – i tajun de Il mondo dei vinti –; a partire dalla fine della Grande guerra fecero la loro apparizione, sempre più spesso, anche le armi da fuoco. In quel mondo rurale essere “pronto” significava essere “reattivo alla lite”, e le retate nelle osterie erano uno spettacolo frequente. Lesioni personali, diffamazioni, ingiurie, e la stessa ubriachezza erano tra i delitti più ricorrenti già all’inizio del Novecento: era un mondo, questo, “percorso da accattoni, ubriachi, folli, ciarlatani, truffatori e in cui i più deboli erano destinati a soccombere. Ogni villaggio aveva il suo ‘scemo’, deriso e maltrattato perché malato di mente o semplicemente ‘strano’, fuori binario”. Come ebbe modo di scrivere Nuto Revelli, “nell’arco delle nostre valli si contano a centinaia i ‘fragili di nervi’, gli alcolizzati, i misantropi: un mondo che i sani ignorano o temono o disprezzano”. Un mondo violento, brutale, dove l’uomo è il lupo dell’uomo: con o senza coltello e con o senza bastone – mi sento di escludere che Lorenzo possedesse un’arma da fuoco –, ci si doveva proteggere. E a volte, come recita l’adagio popolare, la miglior difesa è l’attacco.

Come scriveva il “Corriere Subalpino” nel 1914 (Lorenzo aveva dieci anni), “Fino a qualche anno fa buona parte del volgo in buona fede credeva che non potesse celebrarsi una festa campestre senza che la sagra fosse commemorata dalla distribuzione di qualche sacco di legnate…”: nelle risse a calci, pugni, morsi e bastonate per le quali non erano necessari neanche particolari pretesti talora, però, in questa “litigiosità diffusa a tutti i livelli” per la quale “ogni oggetto a portata di mano poteva trasformarsi in arma” (una bottiglia, una pietra, un falcetto, un bastone), “scappava” il morto. È ancora Demichelis che ne scrive:

L’alcol e il suo abuso […] era presentissimo sulle pagine dei giornali e nelle aule dei tribunali. Non c’era festa laica o religiosa, cerimonia o convivio che non si concludesse con colossali bevute cui seguivano, spesso, fatti delittuosi. L’osteria era il luogo del conforto e dello svago dove si cantava, si giocava a carte o alla morra, si discuteva. Sempre bevendo. I verbali delle forze dell’ordine forniscono conteggi sul quantitativo di vino consumato ed erano sempre litri “pro capite”. Bastava quindi una parola di troppo, chiamarsi a mò di scherno con nomignoli appiccicati e mal tollerati, bastava un disaccordo su un soldo non pagato.

“Oh Duro”, uno dice in un’osteria di Limone, e l’altro risponde “Oh Ver”, e si scatena una rissa furibonda a colpi di calci, pugni e coltellate. I delitti si consumavano dentro l’osteria ma soprattutto fuori, appena usciti o nelle ore successive. Non più lucidi e senza freni la rabbia esplodeva anche contro chi magari fino a pochi minuti prima stava seduto allo stesso tavolo.

[…] Le notizie su risse finite in tragedia sono così numerose che non si riesce a contarle, moltissime provocate dall’uso di armi bianche, specie coltelli con lame di lunghezza non consentita. Compagno inseparabile, quasi un prolungamento della mano dell’agricoltore, del pastore, dell’artigiano, il coltello era così diffuso che a più riprese si tentò di regolamentarne il possesso e l’utilizzo, vista la facilità con cui veniva sfoderato.

Nel saggio Al lavoro nella Germania di Hitler. Racconti e memorie dell’emigrazione italiana 1937-1945, un lavoro fondamentale dello storico Cesare Bermani, tra i pionieri di un uso sistematico della storia orale e “dal basso” in Italia e che ci sarà di notevole aiuto, si possono intercettare nudi dati e testimonianze che corroborano l’ipotesi che questo modusvivendi fosse stato spesso, com’è prevedibile, semplicemente esportato. Se l’amministratore di una fattoria nei pressi di Zossen nel 1941 avrebbe notato che gli italiani lavoravano “avendo sempre un randello a portata di mano”, che erano “indisciplinati e sfacciati” e che un sorvegliante era stato assalito e preso a pugni in faccia tre volte in un solo giorno; l’emigrato italiano Gino Vermicelli, che dalla Francia andò in Germania, avrebbe raccontato a Bermani che “questa gente che parte è sempre la più avventurosa e spregiudicata, quindi anche la più combattiva”:

Spesso sono anche delle “teppe”, nel senso che è gente che se ne fotte, di solito sono i timorati di Dio a starsene a casa, ed è naturalmente quella che ti pianta più grane, che fa borsa nera ecc. Questo è comunque il tipo di umanità che emigra allora, e che poi naturalmente può essere in parte simpatica e in parte no. Perché in queste emigrazioni tiri fuori la schiuma.

O ancora: non fosse che stentiamo a pensarlo così rumoroso e loquace, in una sorta di testacoda che ci porta dai primi decenni del Novecento al momento del “ritorno”, verrebbe da affiancare a Lorenzo l’immagine del Moro di Verona che Levi avrebbe incontrato ne La tregua, l’anziano compagno di camerata “di maggior formato” con un “petto profondo [che] si sollevava come il mare quando gonfia in tempesta”. Ecco l’istantanea di un momento del suo picaresco viaggio di ritorno:

Doveva discendere da una stirpe tenacemente legata alla terra, poiché il suo vero nome era Avesani, ed era di Avesa, il sobborgo dei lavandai di Verona celebrato da Berto Barbarani. Aveva più di settant’anni, e li dimostrava tutti: era un gran vecchio scabro dall’ossatura da dinosauro, alto e ben dritto sulle reni, forte ancora come un cavallo, benché l’età e la fatica avessero tolto ogni scioltezza alle sue giunture nodose. Il suo cranio calvo, nobilmente convesso, era circondato alla base da una corona di capelli candidi: ma la faccia scarna e rugosa era di un olivastro itterico, e violentemente gialli e venati di sangue lampeggiavano gli occhi, infossati sotto enormi archi ciliari come cani feroci in fondo alle loro tane.

Nel petto del Moro, scheletrico eppure poderoso, ribolliva senza tregua una collera gigantesca ma indeterminata: una collera insensata contro tutti e tutto, contro i russi e i tedeschi, contro l’Italia e gli italiani, contro Dio e gli uomini, contro se stesso e contro noi, contro il giorno quando era giorno e contro la notte quando era notte, contro il suo destino e tutti i destini, contro il suo mestiere che pure aveva nel sangue. Era muratore: aveva posato mattoni per cinquant’anni, in Italia, in America, in Francia, poi di nuovo in Italia, infine in Germania, e ogni suo mattone era stato cementato con bestemmie. Bestemmiava in continuazione, ma non macchinalmente; bestemmiava con metodo e con studio, acrimoniosamente, interrompendosi per cercare la parola giusta, correggendosi spesso, e arrovellandosi quando la parola giusta non si trovava: allora bestemmiava contro la bestemmia che non veniva.

Sono suggestioni che percorrono le campagne mediterranee ed europee dove erano di casa vino, imprecazioni, coltelli, bastoni; brandelli di esistenze strappati al contesto in cui Lorenzo nacque e crebbe, a quello in cui imparò a fare a botte con la vita e al luogo da cui fu capace in qualche modo di uscire, e non da solo; ma sono immagini che appartengono in parte alla storia, in parte alla cronaca e in parte al mito ribilanciato del “buon tempo antico”, appunto. Questi spunti fugaci eppur concreti, accostabili ma fino a un certo punto alla biografia di Lorenzo, possono farcelo intravedere, il muradur di Fossano? Possono riempire i decenni di silenzio – chissà, forse condito di bestemmie – che ci ha lasciato in eredità?

Sebbene negli anni del fascismo – tra la violenza degli esordi e la “normalizzazione” del regime – Fossano avesse visto impiantarsi l’industria casearia e rafforzarsi anche quella dei concimi chimici, e sebbene negli anni Trenta fosse aumentata la produzione agricola del territorio circostante anche in virtù di imperiosi diktat del regime, questo non aveva scalfito se non in superficie l’imponente flusso migratorio, onnipresente da secoli ma intensificatosi nel tardo Ottocento prevalentemente come movimento stagionale, e diventato via via più definitivo nel periodo tra le due guerre mondiali. Quella che tra gli anni Venti e Trenta accalcava le frontiere tra il nord-ovest dell’Italia e il sud-est della Francia era un’umanità vivace e sofferente: da decenni quel confine poroso era percorso da pastori e colportueurs – gli ambulanti –, da mendicanti che nelle fiere facevano ballare le marmotte, dai cavié che commerciavano capelli femminili per i fabbricanti di parrucche parigini, da venditori di botti, maglie di lana, tele. Il legame che unisce “La Granda” – la provincia di Cuneo di cui Fossano fa parte – e la Francia mediterranea e alpina è antico e radicato in profondità; e nel primo scorcio di Novecento era emersa sempre più chiara la disparità di bisogni e possibilità, dal momento che in Italia mancava il pane, e alla Francia servivano braccia. Anche l’annata agricola era complementare: da novembre a marzo sul territorio francese servivano sempre uomini per il raccolto – delle olive, dei fiori, delle primizie –, per i grandi alberghi della Costa Azzurra e per i lavori di scasso e preparazione dei terreni. E così, ha scritto la storica Renata Allio, “braccianti, terrazzieri, spaccapietre, portuali, facchini”, e con loro molte donne che andavano a fare le domestiche, le cameriere o a raccogliere fiori o olive, quando arrivava il freddo “scendevano” in Francia e lo facevano per lo più in clandestinità. L’emigrazione temporanea dei cuneesi della montagna e di quelli della pianura li portava a condurre una vita di stenti pur di risparmiare qualcosa, e a infittire le fila dei “giavanesi”, come erano definiti in generale i migranti di mezzo mondo che affollavano la Provenza degli anni Trenta rendendola un’isola di Giava, “sprofondata in un concerto tutto suo di voci bisbetiche, di bestemmie e di mugugni” nella vivida descrizione dell’omonimo romanzo del 1939 dell’ebreo polacco Jan Malacki, che adottò lo pseudonimo Jean Malaquais. Gli italiani in particolare erano agli occhi di molti locali dei “rospi” – babi –, come a Marsiglia, o dei veri e propri nemici, come l’eccidio del villaggio occitano di Aigues-Mortes del 1893 già aveva dimostrato. Come sempre accade, chiusure e rifiuti si accompagnavano a contaminazioni virtuose: il romanzo xenofobo di inizio Novecento L’Invasion del prolifico autore ultranazionalista Louis Bertrand, ambientato proprio a Marsiglia – a poco più di duecento chilometri da Embrun –, pur trasudando disprezzo per gli immigrati italiani ammetteva che i provenzali si capivano “a metà” con i piemontesi, ormai parecchie migliaia da decenni, da quando era terminata la Grande Migrazione.

Stiamo parlando di un rigagnolo all’interno di una vera e propria emorragia inarrestabile: tra la fine dell’Ottocento e l’età giolittiana il fenomeno migratorio interessò ogni anno almeno l’1% dei piemontesi, e tra il 1916 e il 1926 i numeri ufficiali parlano di 402.079 piemontesi e valdostani che emigrarono, andandosi a sommare al milione e mezzo abbondante di persone partite dalle medesime regioni nei quarant’anni precedenti. Molte di loro andavano nel sud della Francia, e in alcune regioni nel primo decennio del dopoguerra gli arrivi si impennarono addirittura fino a quasi quaranta volte tanto, come ammoniva un articolo allarmista uscito su “Le Matin” nel 1928, quando Lorenzo di anni ne aveva ormai ventitré e aveva da poco terminato la naia.

Negli anni Venti e Trenta l’immigrazione clandestina in Francia era diventata un fenomeno di massa, e il regime fascista aveva tentato di porle un freno, stimolando esclusivamente l’emigrazione temporanea e reprimendo poi quella irregolare: le leggi fasciste che dal 1927 puntavano a restringere le maglie dell’emigrazione endemica, pur inceppando in parte il meccanismo dei frontalieri, avevano però ottenuto l’effetto opposto a quello auspicato. Molti migranti, a partire dalla seconda metà degli anni Venti, avevano infatti scelto di radicarsi stabilmente in Francia. Nonostante le tensioni inevitabili in presenza di cospicui flussi, però, come ha rilevato ancora Allio, “l’assimilazione fu rapida e oggi i nipoti degli immigrati piemontesi sono perfettamente integrati e indistinguibili dalla popolazione autoctona. Spesso abitano ancora nella casa costruita dai nonni. Percorrendo la periferia collinare di Nizza, Cannes, Vallauris o la piana di Grasse, sulle targhette dei campanelli delle case mono-famigliari con giardino si leggono tuttora in prevalenza cognomi piemontesi e per la maggior parte cuneesi”.

E venne la notte

Lorenzo “Il Tacca”, insomma, non era certo l’unico che stava più di là che di qua, non era l’unica vita randagia che partiva d’inverno e tornava in primavera, e molti stavano e basta e forse erano più francesi che altro, ormai. Alla metà degli anni Quaranta c’erano 437.000 lavoratori italiani in Francia, 120.000 dei quali erano edili (muratori e manovali in particolare), e se si calcolano le famiglie e i molti naturalizzati francesi – non meno di 150.000 agli inizi del decennio secondo l’ambasciatore Raffaele Guariglia – ci si avvicina al milione di presenze su suolo transalpino. È difficilmente ipotizzabile che questa popolazione per lo più di estrazione popolare fosse fascista. In primis perché – l’ho accennato – non di rado ci si spostava proprio in ragione del fatto che la vita era divenuta più complicata a causa del proprio atteggiamento tiepido o maldisposto nei confronti del regime; un cappellano tra i lavoratori agricoli italiani in Alta Slesia e poi in Austria avrebbe detto a Bermani che “chi va via, spesso lo fa perché non è riuscito a farsi assumere, e le ragioni possono essere varie, anche politiche”. In secondo luogo perché la presenza di antifascisti nella comunità italo-francese era imponente: insistendo sulla difficoltà di distinguere gli uni dagli altri, Bermani arriva a sostenere che “quasi tutti gli italiani in Francia [fossero] quindi in posizione critica od ostile verso il fascismo”, considerato anche il fatto che i “fuoriusciti” politici – pur non essendo dotati di un organismo di propaganda unitario – erano in larghissima parte lavoratori.

Resta un fatto che nel 1940 gli italiani e gli italo-francesi, a prescindere dalle loro convinzioni più o meno marcate, divennero ufficialmente nemici: il loro paese d’origine aveva attaccato la Francia attraversando l’arco alpino occidentale per la pugnalata alle spalle, le coup de poignard dans le dos, in seguito all’offensiva dell’alleato nazista. È ancora l’emigrato Vermicelli, all’epoca in Francia da dieci anni, a raccontare:

Arriva la guerra, la Francia è in guerra con la Germania, tu sei un operaio originario di un paese neutrale e fai il tuo lavoro. Non appena la radio ha comunicato che l’Italia aveva dichiarato guerra alla Francia – io lavoravo alla fabbrica Licorne, faceva dei fuoristrada per l’esercito francese – mi ha chiamato il caporeparto: “Vai in ufficio”. M’han dato i miei quattro soldi e m’han mandato a casa. E così han fatto con tutti gli altri italiani che lavoravano lì, perché ovviamente non era possibile che in una fabbrica militare lavorasse un cittadino di un paese nemico. Arrivato a casa, mi collego con gli antifascisti che conoscevo e la direttiva che viene è questa. “Andiamo tutti ad arruolarci nell’esercito”. Si sapeva benissimo che non ci avrebbero mai chiamati a fare il soldato. Ma si sapeva anche che ci poteva essere un qualche stupido prefetto che ti mandava in campo di concentramento. Infatti i francesi, subito dopo la dichiarazione di guerra, avevano messo qualche decina di migliaia di italiani in campo di concentramento.

Un’altra guerra mondiale, una seconda, iniziava così per quei poveracci come Lorenzo che avrebbero dovuto far grande l’Italia, nelle intenzioni di chi mandava gli uomini a uccidere e a morire in Francia, e poi in Grecia, in Jugoslavia, in Unione sovietica. Da Fossano, e anche dal Burgué, erano partiti in centinaia, a fare le guerre del duce: l’elenco dei caduti lo si trova ancora oggi dietro al monumento nei pressi del Bastione del Salice, il residuo della cinta bastionata del XVI secolo. Risulterebbe invece (di nuovo) titanica – un ago in decine di pagliai – l’impresa di rintracciare la presenza di Lorenzo nel 1940 in un triangolo immaginario tra Nizza, Tolone e Embrun (Levi in un’intervista uscita postuma avrebbe parlato anche di Lione e Tolosa, ammettendo di non ricordare); un percorso di quasi 400 chilometri considerando solo il perimetro. Ma lui era una di quelle migliaia di persone – non meno di 8.500 –, stando a quanto ricostruito da Levi e da Angier, che erano state imprigionate: quando il colpo di pugnale era stato metaforicamente sferrato, i francesi si erano difesi come lo si fa nel momento in cui il nemico varca la soglia di quella che percepisci come “casa” e si diffida di ciascuno, in base al nome che porta, al luogo in cui ha cominciato a faticare. Mentre gli italiani subivano una delle battute d’arresto più umilianti della loro storia militare, Lorenzo aveva tirato il fiato. In gabbia gli uomini con i calli alle mani e ai piedi sopravvivono quasi sempre – almeno così credeva anche lui, prima di “Suiss” – e si mangia pure meglio che fuori, ma era durata solo qualche giorno, la tregua dal tanto andare chini. Perché quando i nazisti, anche per conto degli italiani inchiodati a ridosso delle frontiere dopo qualche passo, avevano annientato la Francia e avevano preso Parigi, il 14 giugno, Lorenzo era stato liberato, e con lui tanti compagni, braccia necessarie all’economia dell’Asse; a inizio luglio era certamente già a Fossano, all’ufficio di collocamento, a chiedere un sussidio di disoccupazione. Lavorare di nuovo in Francia sarebbe stato più ostico, di lì in avanti.

In quella regione di contaminazioni e contatti il vicino e lo straniero, l’italiano, aveva infatti ormai acquisito anche agli occhi della gente comune lo status di nemico: in seguito a una meticolosa preparazione, la frontiera si era irrigidita, trasformandosi letteralmente in un fronte. Gli italiani come Lorenzo, anche se avversi al fascismo, erano nati nella patria dei futuri dominatori, che negli anni seguenti avrebbero occupato un’ampia area del sud della Francia, in buona parte corrispondente proprio alle zone in cui lui si recava a lavorare. L’Asse voleva conquistare il mondo, si partiva dall’Europa che si sarebbe ridotta in macerie, nella quale si sarebbe comunque trovato di che campare; e come Primo Levi fa sostenere al suo alter ego Libertino Faussone ne La chiave a stella, “a dire di no a un lavoro uno impara tardi”. E ce ne sarebbe stato, da marciare, con o senza una divisa. Non posso sapere quante volte Lorenzo sia tornato in Francia irregolarmente nei primi anni Quaranta: anche se mi sento di escluderlo, potrebbe essere addirittura partito da lì attraverso un canale – inizialmente volontario, poi sempre più forzato – che portava migliaia di lavoratori italiani in Germania direttamente dal territorio francese; a nulla sarebbero valse, ad esempio, le pressioni del governo fascista perché gli operai italiani venissero rimpatriati prima di essere inviati nel Terzo Reich. In qualunque dei tre territori uno fosse impiegato, c’è da dire, lavorava comunque per l’Asse; tornare in Italia oltretutto poteva essere rischioso, e in effetti la sua classe di leva venne mobilitata. Una parte dei 178.674 lavoratori rientrati dalla Francia in Italia tra il 1937 e il 1942, in ogni caso, ripartì verso la Germania con dei contratti collettivi a termine: ritengo che Lorenzo fosse tra questi. Come certifica il suo libretto di lavoro, riprodotto parzialmente anche nel fascicolo di Yad Vashem, il muratore di Fossano ad Auschwitz ci arrivò infatti con la ditta italiana “G. Beotti”, purtroppo sempre sprovvista di altri estremi che aiuterebbero a individuarla, e questo dovrebbe essere accaduto tramite uno zio che lo fece chiamare a Embrun, oppure tramite suo fratello Giovanni, barba Giuanin. Primo Levi era stato più vago, scrivendo in Lilìt e altri racconti che “la sua scelta era stata ben poco volontaria” (tornerò su questo aspetto), perché quando i tedeschi erano arrivati in Francia, dopo il suo breve internamento, “avevano ricostituito l’impresa e l’avevano trasferita in blocco in Alta Slesia”. Non è da escludere che sia andata in effetti così, naturalmente, ma il libretto di lavoro di Lorenzo rivela come impiego immediatamente precedente alla partenza per “Suiss” oltre un mese presso una ditta di Tradate, comune del Varesotto, in un cantiere a Levaldigi, frazione di Savigliano ancora oggi nota per l’omonimo aeroporto, che proprio in quei mesi si stava ampliando massicciamente a uso militare, espropriando diverse proprietà del circondario: la committenza infatti era l’aeronautica, come rivela l’archivio storico della ditta.

Le parole di Levi lasciano aperta una pista: sembrano suggerire che Lorenzo avesse intrapreso il percorso più rapido, risparmiandosi perlomeno qualche decina di chilometri a piedi. Lui, che tanto marciava: tolti i continui andirivieni da frontaliero sappiamo con certezza che Lorenzo di chilometri ne avrebbe fatti millequattrocentododici in quattro – o più probabilmente cinque – mesi, seguendo la ferrovia, nel 1945. Ma questo è il capolinea di questa storia, o quasi, e per capirla serve mettere ordine e imparare a conoscere Lorenzo anche e innanzitutto come è stato dato in sorte a Primo.

“Se un capomastro gli faceva un’osservazione, anche con il migliore dei modi, lui non rispondeva, si metteva il cappello e se ne andava”: Levi avrebbe ricordato così gli anni che precedettero il suo incontro con Lorenzo; suppongo che si tratti di un’immagine ricavata di prima mano da lui stesso, o forse per altre vie, a partire dai suoi familiari che avrebbero confermato queste informazioni ad Angier. La scena è ampiamente verosimile, dato il noto carattere irascibile di Lorenzo, sebbene ammantata da un’aura ieratica forse mitizzante, e dalla formulazione scelta da Levi deduco con cautela che questo fosse accaduto più di una volta tra la metà degli anni Trenta e il 17 aprile del 1942, quando infine il muradur di Fossano giunse ai margini di Auschwitz, dove avrebbe lavorato alla “Buna”, fondata nell’ottobre di quell’anno con l’obiettivo di produrre gomma sintetica – la “buna”, per l’appunto, acronimo di Butadien-Natrium-Prozess – e benzina sintetica e coloranti e altri sottoprodotti del carbone.