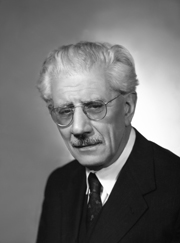

Ferruccio Parri-Come farla finita con il fascismo- Editori Laterza-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Ferruccio Parri-Come farla finita con il fascismo-

Editori Laterza

Ferruccio Parri :«Non vogliamo che su questa pagina della vita italiana, su questa carica morale si possa stendere un comodo lenzuolo di oblio. Questo no, compagni giovani. Ora tocca a voi.»

DESCRIZIONE-INTRODUZIONE-RASSEGNA STAMPA

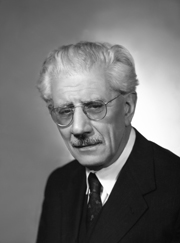

Ferruccio Parri, uno dei maggiori esponenti dell’antifascismo italiano e della Resistenza, è una vera e propria guida. I suoi scritti e i suoi discorsi ci conducono, ancora oggi, attraverso una ragnatela di parole chiave necessarie per contrastare il ritorno di retoriche e pratiche violente e identitarie. Che se fasciste non sono, al fascismo assomigliano molto. Ferruccio Parri, vicecomandante del Corpo Volontari della Libertà durante la Resistenza, è stato il primo presidente del Consiglio dell’Italia libera. Dopo una lunga militanza nel Partito d’Azione, si è impegnato in altre formazioni prima di lasciare l’impegno partitico. Ha dedicato la sua intera esistenza alla politica e non ha mai smesso di lottare contro il ritorno del fascismo.

Introduzione.

Cosa resta

di David Bidussa e Carlo Greppi

Abbiamo già detto tante volte che noi non vogliamo fare una storia idealizzata, né credere e far credere quello che non c’è, o presentare gli attori di questi fatti per quello che non sono o non sono stati; essi furono modesti uomini come tutti.

Ferruccio Parri (1961)

Del fascismo Parri è stato uno dei più irriducibili avversari nel corso della sua lunga vita adulta, che percorre integralmente la storia dell’ideologia che ha insanguinato l’Italia, l’Europa e il mondo. Dalla fondazione dei Fasci di combattimento alla presa del potere, Parri sente, «come in guerra, che ai più consapevoli spetta ineluttabilmente l’onore dell’esempio» [infra, p. 6], ed è lui il primo a fare della sua «avversione morale», che è «perentoria ed irriducibile», appunto, la cifra con cui affronta la dittatura prima, l’occupazione e la guerra civile poi, e, infine, il costante riemergere del neofascismo in incalcolabili forme, i cui echi arrivano fino all’Italia di oggi, un paese le cui stesse premesse democratiche scricchiolano in maniera preoccupante. Ed è utile, in questo tempo di crisi profonda, ripercorrere i passi di una generazione che ha in gran parte voluto – e in questo Parri è stato maestro – sentirsi «ordinaria».

È quando il fascismo si fa regime, ricorderà Parri, che i giovani d’allora scoprono la democrazia: «Si avverte che al fascismo non è possibile opporre soltanto la polemica antifascista, se la polemica antifascista non riposa sui principi, su una costruzione politica superiore, atti a soddisfare le esigenze primarie di libertà e di giustizia. È dunque allora che si crea, soprattutto fra gli intellettuali – ciò che è essenziale per comprendere la lotta di poi – una prima convergenza di forze, fondamentale a spiegare la storia successiva». Convinto che la vittoria sul fascismo si sia costruita passo dopo passo, in oltre vent’anni di lotte e sacrifici, Parri si oppone in diverse occasioni alla «spiegazione poetica che piaceva al nostro sempre compianto Calamandrei», per la quale di colpo, come per delle «misteriose leggi di natura», era gemmata e può gemmare la Resistenza. Dalla svolta con cui Mussolini instaura di fatto il regime, Parri aveva imparato «che la sconfitta si riparava cercando una soluzione superiore; che contro il fascismo non si combatteva più sulla base del diritto formale della società precedente al fascismo; che le vecchie classi dirigenti erano crollate, erano cadute», e che «occorreva una soluzione diversa, una visione più avanzata».

Queste, come quelle che ritroverete in queste pagine, sono parole di un’attualità a dir poco sconcertante, che ripercorrono la presa di coscienza di un uomo «come tutti» che, poco più che trentenne, si rese conto che quella che riteneva essere la sua ordinarietà diventava di colpo speciale, rara, necessaria, da coltivare in un’Italia che sprofondava nel baratro della dittatura. Un uomo che si rese conto, fin dagli anni Venti, che bisognava disobbedire – e rivendicarlo pubblicamente – e poi combattere: «al nemico non si doveva conceder tregua», ricorderà, «sapevamo che la guerra era necessaria e che una volta iniziata non si poteva più tornare indietro» [infra, p. 22].

Accomunati da questa sua tormentata e costante attenzione per una vision – si direbbe oggi – antifascista, fondamentale e fondante in tempo di crisi, sono tre gli aspetti che ritornano più volte nelle parole di Ferruccio Parri e che a vario titolo lo accompagnano nei momenti salienti della propria vita, tanto da definire il suo vocabolario politico.

Il primo aspetto riguarda una dimensione laica della politica. Il secondo nasce dalla convinzione di dover trovare significati e immagini che parlino a generazioni anche lontane dalla sua, consapevole della consunzione non solo delle parole, ma anche dei sentimenti e delle esperienze se non corroborate da una volontà di rimetterle costantemente tra le cose della propria quotidianità, e dunque non proporle come sacre. Il terzo aspetto, infine, consiste nell’essere consci del fatto che scommettere sul futuro ogni volta significa riprendere in mano il passato.

Veniamo dalla polvere e dobbiamo tornare, tutti, nella polvere. Lo spirito che ci rende uomini, soffia quando vuole e dove vuole. La sua brezza ha animato Ferruccio Parri durante tutta la sua lunga vita. Egli era laico, intellettualmente e politicamente […] ma pochi più di Parri possedevano, fra i suoi ed i nostri contemporanei, le doti cristiane della devozione al dovere, dell’obbedienza ai 10 comandamenti, dell’amore della famiglia e dell’umanità, dello spirito di sacrificio, dell’umiltà.

Sono le parole con cui Leo Valiani, il 9 dicembre 1981, apre la sua orazione funebre per Ferruccio Parri. Un addio tra due amici di vecchia data che si erano da tempo divisi sulle scelte politiche, dopo la prima stagione del Partito radicale, quando Ferruccio Parri dava vita al primo nucleo della «sinistra indipendente».

In quelle parole tuttavia non sta solo il rispetto o l’affetto verso «Maurizio» – il mitico nome di battaglia di Parri nella lotta partigiana – o verso la Resistenza, anche se certamente c’è anche quello, memore di quanto Valiani scriveva nel 1947 quando ricordava, nell’inizio incerto della guerra di liberazione, «Tutti vanno pazzi per lui». Quelle parole non sono solo un sincero riconoscimento della capacità che Parri aveva avuto di tenere insieme le molte anime e i molti protagonisti del movimento resistenziale, che avevano accettato come «linguaggio comune» le «semplici parole di libertà e giustizia» [infra, p. 44], che avevano scelto di stare uniti. La commossa orazione funebre di Valiani svela un lessico laico che in Italia non è mai stato linguaggio condiviso, o comunque mai di maggioranza. Laddove con «laico» si intende il riconoscimento del nesso doveri/diritti nonché l’autonomia e la libertà di ciascun essere umano, ovvero il proseguimento del progetto illuminista enunciato da Kant all’inizio del suo Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo? «L’illuminismo – scriveva il filosofo tedesco – è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro».

Dunque l’essere laico, nelle parole di Valiani e nella biografia di Parri, indica una tendenza continua a uscire dallo stato di minorità in cui ci si trova e a «camminare con le proprie gambe», non confondendo, come sottolinea Michel Foucault, quella condizione di minorità «con uno stato di impotenza naturale». Dunque pare che compito dell’intellettuale e del politico sia essere ottimisti, laddove, con Johan Huizinga, ottimista non è colui che sottovaluta i pericoli gravi sostenendo che tutto finirà per il meglio, bensì colui il quale, pur valutando in tutta la sua portata la minaccia dell’imminente tracollo, tiene alta la speranza, anche qualora non si scorga all’orizzonte una via d’uscita. Ottimista è chi si sforza costantemente di ricomporre un quadro, ma anche di dare il valore alle cose per poterlo sostenere. In altre parole, riprendendo le azioni che nel pensiero di Parri appaiono necessarie per «farla finita con il fascismo», essere laico significa non cedere il passo, saper progettare e saper trainare. Al primo posto, sostiene Parri all’apertura dei lavori della Consulta [infra, pp. 55 sgg.], ci deve essere «la difesa dell’ordine morale» dell’Italia – e della «Giovane Europa» – di domani, in continuità con lo «spirito di concordia» della lotta di liberazione. Senza impantanarsi, invischiarsi, soffocarsi, rischiando così di favorire il ritorno «a regimi di letargo o a regimi senza libertà e quindi senza giustizia» [infra, p. 80].

È un profilo che «Maurizio» ha costantemente presente nella sua riflessione e che nella lezione che tiene nel 1960 – Il CLN e la guerra partigiana –, che abbiamo volutamente sintetizzato con la parola chiave «trasmettere», assume una dimensione paradigmatica. «Trasmettere», infatti, non è solo raccontare perché altri ereditino, ma è soprattutto non celare, non costruire una versione mitizzata del passato per timore della sua dissoluzione, che invece sarà conseguente e logica proprio se quel passato dovesse essere raccontato in versione «eroica». In quell’occasione, in apertura del suo intervento, Parri dice:

Coloro che hanno avuto parte attiva nella lotta di liberazione – alcuni sono qui – sono uomini come voi, con tutti i difetti, gli errori, le insufficienze degli uomini; nessuno di noi le vuole tacere, nessuno le vuole velare, nessuno vuole rivendicare dei meriti che non ha. Ma le cose che si son fatte e la storia di questi anni non han da temere della sincerità, che resta il maggiore dei doveri che abbiamo verso i giovani, verso di voi e verso quelli che verranno dopo [infra, p. 96].

Del resto, anni prima, lo stesso Parri non aveva taciuto sulla dimensione geograficamente contenuta della Resistenza: «Solo una parte del paese, territorialmente parlando, è stata toccata profondamente dalla Resistenza, e solo una parte della società italiana vi partecipa o l’accetta», aveva detto in un’intervista nel 1957, precisando che Resistenza non era stata la ripetizione del moto solo urbano ed elitista del Risorgimento, al quale non manca mai di riferirsi, ma qualcosa di più profondo e partecipato.

In quella stessa intervista, tuttavia, indica una questione molto importante che spiega l’insistenza di parlare della Resistenza, in particolare rivolta alle generazioni anche lontane da quell’esperienza diretta:

il crollo del fascismo – precisa – ha aperto situazioni e vuoti di portata assai più ampia. È crollata l’impalcatura del regime fascista; non sono stati arrestati gli effetti della sterilizzazione dei cervelli. E così un fondo materasso di conformismo e qualunquismo, che è lo stato psicologico di riposo di un paese senza educazione e di scarsa coscienza democratica, fa da supporto alle vendette, alle paure postume, alle restaurazioni conservatrici, alle pressioni retoriche e clericali.

La sua convinzione è che «non si ama quello che non si conosce», e la prima cosa che si ignora, ripete più volte, è la rilevanza del fatto resistenziale, come scelta – un aspetto su cui avrebbe scritto Claudio Pavone nel 1991 proprio su sollecitazione di Parri –, come condizione straordinaria nella storia italiana. Un fatto eccezionale a opera di uomini per lo più, appunto, «ordinari». È un’osservazione che ripete spesso a partire dal 1949, ogni qualvolta riflette sul significato della esperienza resistenziale nella storia degli italiani: vi ritorna nel 1960 nelle lezioni sull’antifascismo [infra, pp. 93 sgg.], poi nel 1963 in un’intervista che dà all’«Avanti!», poi di nuovo nel 1972 ripercorrendo la scena della caduta del governo da lui presieduto [infra, pp. 37 sgg.]. D’altronde lo diceva già nel 1945, descrivendo il «momento psicologico politico» dell’immediato dopoguerra, tratteggiando quella «marea incomposta di malcontento che sale contro il governo, contro il regime dei partiti», della quale «non ci si deve meravigliare», anche perché tra le miserie, i dolori, le inquietudini e «un così diffuso stato di insicurezza», vanno aggiunti «i delusi, gli spostati, gli avventurieri» e «lo spirito di rancore e di vendetta dei colpiti», dei fascisti [infra, p. 79]. La Resistenza aveva visto una partecipazione popolare senza precedenti, è vero, ma restava un’esperienza di una vasta minoranza, che sarebbe tornata a fronteggiare «l’immenso esercito parafascista, l’obeso ventre della storia d’Italia» [infra, p. 53].

Accanto a quella preoccupazione sta una convinzione: da una dittatura non si esce solo per crollo del sistema e ripristino delle regole democratiche. I conti con le dittature impegnano anche le generazioni successive se non si affrontano le mentalità che hanno fatto sì che quelle dittature durassero nel tempo.

In breve, anche se Parri non usa questa espressione – lui parla di «sagomatura mentale» –, l’Italia del secondo dopoguerra ha appunto un problema di «mentalità fascista» non affrontata e, dunque, rimasta nel codice culturale, nel senso comune. Per questo è necessario coinvolgere e motivare le giovani generazioni: non per un vago rispetto alla memoria del passato, ma alla rovescia, perché quel tempo possa archiviarsi come passato. In Italia, invece, sostiene Parri, quel processo di liberazione culturale, mentale, linguistico, non ha avuto luogo. Per questo, sostiene, ci troviamo a misurarci con la «continuità dello Stato», espressione che significativamente Parri introduce nel gennaio 1972 [infra, p. 46] e che Claudio Pavone assumerà come parola chiave di lavoro, nel 1973, per profilare il tema del passaggio claudicante tra dittatura e repubblica democratica, in un contesto in cui aveva «ripreso fiato» quell’Italia «maggioritaria, piallata, abbeverata da venti anni di regime» [infra, p. 86].

Tuttavia, dichiarare o riconoscere che quel passaggio sia avvenuto in maniera incerta, che spesso sia stato più formale che reale, non implica scegliere la strada del ripiegamento o della delusione, comunque del mesto «ritorno a casa» o, peggio, a una scelta tutta rivolta al «culto del privato».

C’è una dimensione pubblica su cui Parri insiste, soprattutto guardando al passato da dare in consegna alle nuove generazioni. La sconfitta è prima di tutto rivendicazione dei principi della propria azione, è non venire a patti col nemico, anche quando il nemico domina. È il senso della lettera al giudice nel 1927 [infra, pp. 3 sgg.], un testo che verrebbe da definire profetico e che per molti aspetti ha scolpito l’immagine pubblica di Parri, spesso trasformandolo in un’icona.

Ma Parri non ha nessuna intenzione di rimanere avvolto nella leggenda. Per questo il punto che egli sottolinea ogni volta è ricominciare, con pazienza, si potrebbe dire con tenacia. E dunque la logica non è mettere le lapidi o porre il problema della liturgia dell’eroe. Parri, a differenza di Calamandrei, ragiona sul fare la propria parte, evita cioè l’elemento eroico e retorico del martire e ragiona sulla possibilità di azione che ci è data, e anche sul ricominciare daccapo.

È un criterio che appare con nitidezza nel 1933, quando Parri scrive un saggio su Carlo Pisacane. Come è stato sottolineato dallo storico Guido Quazza, Parri in Pisacane legge e trova una parte di sé: sono soprattutto i temi ad attirarlo, quelli cioè legati al dopo 1848, al tempo della sconfitta e dell’esilio di un protagonista assoluto del Risorgimento, agli incontri che l’esule Pisacane fa, alle conversazioni che si hanno tra sconfitti, come scrive Gramsci. Avvicinandosi a un uomo del passato, Parri riflette sull’esperienza dell’esilio come opportunità «per crescere» anziché condizione «per piangere». Invito su cui, significativamente, in anni a noi vicini ha proposto pagine di grande spessore Edward Said.

Ne discende che porgere il testimone della storia non è consegnare il fardello del passato, ma è un modo di fare catena generazionale, e dunque di dare senso alla storia. In questo c’è un superamento della dimensione del militante rivoluzionario e del combattente che Jean-Paul Sartre inquadra nel personaggio di Goetz nel dramma Il diavolo e il buon Dio; e c’è, in parallelo, la dimensione della caparbietà con cui Albert Camus descrive Sisifo, non già nella disperazione dell’attimo successivo alla caduta, ma nella determinazione di Sisifo a scendere di nuovo negli inferi per tentare di nuovo la lotta all’oppressione. «In ciascun istante – scrive Camus – durante il quale egli lascia la cima e si immerge a poco a poco nelle spelonche degli dei, egli è superiore al proprio destino. È più forte del suo macigno».

Così era stata, in fondo, la Resistenza armata, che stabilì «vincoli di solidarietà morale, che sopravvivono ai litigi e non si cancellano mai», scrive Parri [infra, p. 125]. Così erano stati gli «uomini di allora» che «non hanno meriti speciali, ed hanno commesso gli errori che commettono gli uomini, anche se in buona fede; ma qualche merito deve essere rivendicato, soprattutto in difesa e a onore dei caduti. Il principale di questi meriti è forse la chiarezza della visione di quel momento». Sono parole che «Maurizio» pronuncia quasi vent’anni dopo la Liberazione, evocando una determinazione e una chiarezza di vedute che forse in molti casi sono poi mancate, al momento della sconfitta, quando il vento della restaurazione e della reazione è tornato a soffiare con arroganza. Ed è questo, crediamo, uno dei pericoli che nel nostro tempo rendono così urgenti le parole e gli scritti di Ferruccio Parri: lo spaesamento che rende una chimera la laicità – nella sua accezione più nobile – della politica, il non trovare più significati che possano percorrere quelle catene generazionali che lui aveva immaginato con forza, il non essere più in grado di impugnare il nostro passato per dotarci di nuove parole chiave, necessarie a farla finita, una volta per tutte, con il fascismo. All’inizio degli anni Sessanta, ricordando di aver presentato una legge per lo scioglimento del Movimento sociale italiano, Parri sosteneva di non essere stato mosso dalla preoccupazione per il fenomeno politico del neofascismo in sé, ma per «i problemi morali dei giovani»: «Sono questi movimenti giovanili che si ripetono, è questa facilità di propaganda che ci impensierisce: questo periodico ritorno a sistemi, a ideologie di violenza, che non vogliamo e che non dobbiamo volere».

Ideologie di violenza che dobbiamo, a tutti i costi, sgominare.

Riferimenti bibliografici

Il brano in esergo è tratto dalla relazione «Dalla Resistenza alla Repubblica, alla Costituzione» tenuta da Parri il 26 giugno 1961 e pubblicata in Fascismo e antifascismo (1936-1948). Lezioni e testimonianze, vol. II, Feltrinelli, Milano 1962, p. 615, così come le due citazioni seguenti nel secondo capoverso (ivi, pp. 613-614) che evocano quelle qui in Il CLN e la guerra partigiana [infra, pp. 93 sgg.]; mentre la prima riflessione sulla sconfitta citata è in Ferruccio Parri, «La Resistenza», in Luigi Arbizzani, Alberto Caltabiano (a cura di), Storia dell’antifascismo italiano, vol. I, Editori Riuniti, Roma 1964, p. 200.

Il testo dell’orazione funebre di Valiani si trova in Parri la religione laica del dovere. Testimonianze di Riccardo Bauer, Arturo Colombo, Giovanni Spadolini, Leo Valiani, in «Nuova Antologia», n. 2141, gennaio-marzo 1982, pp. 19-25 (il passo citato è a pp. 19-20). L’espressione «Tutti vanno pazzi per lui» è in Leo Valiani, Tutte le strade conduconoaRoma, introduzione di Claudio Pavone, il Mulino, Bologna 1995 (I ed. 1947), p. 104.

Il testo di Kant è ripreso da Immanuel Kant, Antologia degli scritti politici, selezione italiana di scritti a cura di Gennaro Sasso, il Mulino, Bologna 1961, pp. 47-55 (la citazione è a p. 47, i corsivi sono nel testo); le parole di Foucault sono in Michel Foucault, Il governo di sé e degli altri, Feltrinelli, Milano 2017, p. 36 (ed. or. Le Gouvernement de soi et des autres, Seuil/Gallimard, Paris 2008); per Huizinga si veda Johan Huizinga, Nelle ombre del domani,a cura di Rodolfo Lancia, Aragno, Torino 2019, p. 3 (ed. or. In de schaduwen van morgen, een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd, H.T. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem 1935).

L’intervista di Ferruccio Parri ad Antonio Spinosa Solo una parte…, del dicembre 1957, è in «Resistenza», poi in Ferruccio Parri, Scritti 1915/1975, a cura di Enzo Collotti, Giorgio Rochat, Gabriella Solaro Pelazza, Paolo Speziale, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 232-236 (i passi citati sono a p. 233 e a p. 234).

Il libro di Claudio Pavone cui si fa riferimento è Una guerra civile. Saggio sulla moralità della Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991. I testi di Parri del 1949 e del 1963 sono ricompresi in Parri, Scritti 1915/1975 cit., pp. 512-528 e pp. 530-534. Per una scelta dei testi di Claudio Pavone dedicati al tema della «continuità dello Stato» si veda il suo Alle origini della Repubblica, Bollati Boringhieri, Torino 1995, pp. 70 e sgg., nonché la bibliografia ivi citata.

Il saggio su Pisacane, lunga recensione alla monografia di Nello Rosselli, Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano (1932, poi Einaudi 1980) è ora in Parri, Scritti 1915/1975 cit., pp. 74-98 (si veda anche Carlo Rosselli, Fuga in quattro tempi [1931], ora in Id., Socialismo liberale, a cura di Aldo Garosci, Einaudi, Torino 1973, pp. 511-525); il giudizio di Quazza su Parri è in Guido Quazza, Enzo Enriques Agnoletti, Giorgio Rochat, Giorgio Vaccarino, Enzo Collotti, Ferruccio Parri. Sessant’anni di storia italiana, introduzione di Luigi Anderlini, De Donato, Bari 1983, p. 43. Il riferimento a Gramsci è in Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, 4 voll., a cura di Valentino Gerratana, Einaudi, Torino 1975, vol. 3, p. 1816. Il riferimento a Edward Said è al suo Riflessioni sull’esilio, ora in Id., Nel segno dell’esilio, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 216-231. Per Jean-Paul Sartre si veda Il diavolo e il buon Dio, Mondadori, Milano 1976 (ed. or. Le Diable et le Bon Dieu, Gallimard, Paris 1951); per Albert Camus, Il mito di Sisifo (ed. or. Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, Paris 1942), in Id. Opere, Bompiani, Milano 2000, pp. 316-317.

Le ultime due citazioni sugli uomini della Resistenza e quelle sull’MSI sono in Ferruccio Parri, «La Resistenza», in Arbizzani, Caltabiano (a cura di), Storia dell’antifascismo italiano cit., p. 205 e p. 214.

Gli otto scritti di Parri riprodotti nel volume sono ripresi da: Ferruccio Parri, Scritti 1915/1975, a cura di Enzo Collotti, Giorgio Rochat, Gabriella Solaro Pelazza, Paolo Speziale, Feltrinelli, Milano 1976, pp. 63-65, 132-142, 110-113, 566-576, 179-193, 576-582, 547-566, 582-588.

Salvo indicazione contraria, le note a piè di pagina sono presenti nell’edizione originale.

Disobbedire.

Lettera al Giudice istruttore di Savona (1927)

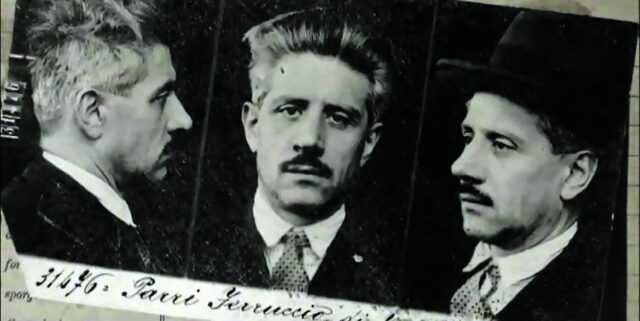

Nel dicembre 1926 con Carlo Rosselli, Italo Oxilia, Sandro Pertini e l’aiuto organizzativo di Adriano Olivetti, Ferruccio Parri prepara e realizza l’espatrio di Filippo Turati, con un motoscafo, da Savona a Calvi in Corsica. Mentre Turati, Pertini e Oxilia proseguono per Nizza, Parri e Rosselli, ritornati con il motoscafo a Marina di Carrara, vengono arrestati, nonostante tentino di sostenere di essere reduci da una gita di piacere.

La lettera al giudice di Ferruccio Parri, all’epoca trentasettenne, è datata 18 febbraio 1927 ed è la dichiarazione di assunzione di responsabilità per un atto, ma soprattutto per una decisione che voleva dire disobbedire, venire meno agli ordini del regime in cui ormai era permessa un’unica voce, quella del fascismo. Ma il documento non ha valore solo per questo. Parri insiste, nella sua lettera, sul dato generazionale, sul fatto che egli appartiene a una generazione che non si è «tirata indietro» quando era necessario (è per questo che richiama la sua partecipazione alla guerra). Il suo non è un «vezzo», anzi. È una rivendicazione con un preciso valore politico, perché proprio la sua biografia smentisce la propaganda del regime che si sta costruendo: l’idea che sia l’Italia dei «disfattisti», e dunque degli «antinazionali», ad essere antifascista. È la rivendicazione non solo di un passato, ma anche del diritto a un futuro che il fascismo crede tutto per sé.

Illustrissimo signor Giudice istruttore

La mia volontaria e meditata partecipazione all’espatrio clandestino dell’onorevole Turati è stata determinata – come già le dichiarai, signor Giudice – da moventi strettamente politici. I quali tuttavia dalla deposizione che ho già reso in sue mani – su questo punto necessariamente sommaria – non risultano con quella assoluta chiarezza che deve essere attributo e privilegio di un atto di così piena consapevolezza. Mi consenta pertanto, signor Giudice, di completare per questa parte le mie dichiarazioni.

Non mi hanno guidato ragioni di personale rancore verso il regime; non ambizioni o delusioni o vendette da soddisfare: insisto nel definire motivi strettamente secondari lo stesso sdegno del momento e la sollecitudine per l’uomo nobilissimo minacciato.

Mi onoro di aver servito in pace ed in guerra lo stato italiano con fedeltà ed abnegazione – cui non son mancati riconoscimenti ed elogi –; non ho mai seguito – come le dissi – movimenti di estrema; alieno in genere dalla vita politica, e per questo rimasto sempre estraneo ai partiti, nessuna responsabilità ho certo da rimproverarmi rispetto agli anni torbidi del dopoguerra.

Contro il fascismo non ho che una ragione di avversione: ma quest’una perentoria ed irriducibile, perché è avversione morale: è, meglio, integrale negazione del clima fascista.

Né sono solo: il mio antifascismo non è fermentazione di solitaria acidità. Le mie idee sono di mille altri giovani, generosi combattenti ieri, nemici oggi del traffico di benemerenze e del baccanale di retorica che contrassegnano e colorano l’ora fascista. Indenni di responsabilità recenti, intransigenti perché disinteressati, intransigenti verso il fascismo perché intransigenti con la loro coscienza, sono questi giovani i più veri antagonisti del regime, come quelli che hanno immacolato diritto ad erigersene giudici. Ad essi il fascismo deve, e dovrà, rendere strettissimo conto delle lacrime e dell’odio di cui gronda la sua storia, dei beni morali calpestati, della nazione lacerata.

Il regime li può colpire, perseguitare, disperdere ma non potrà mai aver ragione della loro opposizione, perché non si può estirpare un istinto morale. Consapevoli custodi, alla loro coscienza è affidata per le speranze dell’avvenire la tradizione del passato.

Questa tradizione è nell’aspirazione, perenne nella nostra storia migliore, alla libertà ed alla giustizia, ragione ideale del nostro Risorgimento, ragione ideale domani ancora della nostra storia nella storia del mondo.

Chi, come il fascismo ha fatto, oblia e – cieco – rinnega questa eredità ideale, perduti insieme freno e timore, fatalmente degrada il suo dominio politico a sopraffazione: menzogna ed ipocrisia si fanno strumenti di governo e ragioni di corruzione e corrosione, cade ogni norma e limite di moralità pubblica, è consentita ogni offesa alla dignità personale, si disfrena, serva e padrona dei potenti, la bestialità umana.

Perché questa buia parentesi di cattività sia chiusa e espiata occorre che l’esperimento fascista, percorso tutto l’arco del suo sviluppo secondo la logica del suo impulso e del suo peso, abbia maturato nella coscienza del popolo tutti i suoi frutti amari e salutari, restituendogli ansiosa sete dei beni perduti, ferma volontà di riconquista e ferma volontà di difesa. Secondo Risorgimento di popolo – non più di avanguardie – che solo potrà riallacciare il passato all’avvenire.

È in noi la certezza che libertà e giustizia,idee inintelligibili e mute solo a tempi di supina servitù, ma non periture e non corruttibili perché radicate nel più intimo spirito dell’uomo, che questi due primi valori civili debbano immutabilmente sostanziare ogni sforzo di ascensione, di liberazione di classi e di popolo.

Nella fede in queste idee noi ci riconosciamo: nel dispregio di queste idee riconosciamo il fascismo.Contro le nostre persone esso ha bastone e manette, contro la nostra fede è inane. Non ha invero che i sofismi dei suoi retori e servi.

Esso ci bestemmia, ebbro, antinazione. Ma io, signor Giudice, che credevo al valore civile della storia nazionale che insegnavo in scuola, io, che nel 1915 ho inteso di combattere per la grandezza morale della patria e insieme per un’idea augusta di libertà e di giustizia, io non potevo non sentire che l’esempio del Risorgimento ed il dovere del 1915 erano ancora il dovere di oggi.Ho sentito anche, come in guerra, che ai più consapevoli spetta ineluttabilmente l’onore dell’esempio.

Quando il novembre ha portato la totale sommersione di ogni traccia e modo, nonché di resistenza, di vita pubblica, nello sconforto e nell’accasciamento generale ho sentito degno e doveroso dar opera ad una protesta non sterile e non effimera, che rompendo il silenzio plumbeo fosse viva riaffermazione di fronte all’avvenire di un’Italia migliore. Protesta e riaffermazione che ormai potevano vivere solo oltre confine, mentre la paura del regime con la minaccia delle sue leggi pretendeva vietare ciò che la sua stessa violenza rendeva necessario. Leggi nate dalla paura e dalla violenza, senza radici perché nella coscienza civile, senza diritto quindi al rispetto, persuadenti anzi alla ribellione.

È da questa posizione di spirito, signor Giudice, che deriva il mio atto, è questa diretta e consapevole coerenza con il mio passato che gli conferisce – io credo – una significazione particolare.

Ho invero con l’onorevole Turati un legame che vince ogni diversità di origine ed ogni possibile discordanza del passato: un legame per oggi e per domani essenziale, quale è quello della devozione a quelle idee, dell’avversione a questo clima. L’onorevole Turati per l’altezza del suo animo e per l’onoranda dignità della sua vita poteva a buon diritto rappresentare, sopra ogni divisione e tendenza, di fronte alla civiltà europea, la condanna dell’ottenebramento italiano,la riaffermazione di quei principi ideali nei quali la storia moderna si riconosce, riaffermazione anche di un’Italia che sia patria libera ed equa a tutti gli italiani.

Nessuna jattanza e nessuna libidine di facile martirio da parte nostra.

Ma poiché ora la legge fascista ci chiama a rispondere del nostro atto, con orgoglio ne rivendichiamo la prima e più diretta responsabilità,con tanto più orgogliosa coscienza oggi che nulla più si oppone ai trionfatori; oggi che è pregio delle coscienze più diritte percuotere l’accidia e la ipocrisia della vita pubblica con l’esempio del sacrificio, se anche modesto; oggi che più bisogna sferzare la generale flaccidità e schiaffeggiare la viltà delle classi dirigenti con un esempio di fedeltà alle idee, oggi che è più veemente in noi di fronte all’orizzonte più chiuso la certezza dell’avvenire. Signor Giudice, la legge della fazione colpendoci ci onorerà.

Combattere.

Venti mesi di guerra partigiana (1945)

Testo del discorso tenuto a Roma, al teatro Eliseo, il 13 maggio 1945, nel corso di una manifestazione organizzata dal Partito d’Azione per presentare Parri e Leo Valiani, segretario del partito per l’Alta Italia, venuti a Roma in rappresentanza del Comitato Nazionale di Liberazione dell’Alta Italia (CLNAI). Oltre a Valiani ci sono anche il generale Raffaele Cadorna, comandante del Corpo Volontari della Libertà (CVL), e Luigi Longo, vicecomandante come «Maurizio» ed ex ispettore generale delle Brigate internazionali nella guerra di Spagna.

Il discorso è forse il primo tentativo di «fare la storia» del movimento partigiano, e costituisce una rivelazione dell’«uomo Parri» (come si scrive già all’epoca), del suo profilo politico, del linguaggio concreto, diretto, non retorico, oltreché morale. L’idea, al contrario del Risorgimento, è che gli italiani c’erano e che dunque, attraverso la lotta di liberazione, si era essenzialmente tentato di «rifare l’Italia». Di rifarla con chi aveva dimostrato di prendere in mano il proprio destino, impegnandosi in prima persona. Dando forma, attraverso la decisione di combattere «per ricostruire», all’idea di «dovere civico» condiviso, e di una comunità inclusiva che possa guardare al futuro democratico all’orizzonte.

I morti ci comandano

Amici romani, il vostro è un applauso che mi mortifica, mortifica me e mortifica l’amico Valiani. Noi non siamo qui per cercare delle piccole gloriole in un momento in cui ci sono compiti così duri da risolvere. Il vostro applauso lo intendiamo rivolto non alle nostre persone così modeste che hanno il solo merito di aver saputo assumere la responsabilità di quanto facevano, ma ai nostri morti: sono essi che ci comandano e che ci comanderanno ancora nel nostro ulteriore cammino, e il vostro saluto lo intendiamo rivolto, oltre che a loro, ai nostri compagni del Nord, non solo a quelli del nostro partito, ma a tutti coloro che con noi hanno lottato anche fuori dai nostri quadri e che hanno combattuto con lo stesso valore e con lo stesso spirito.

In questo senso noi contraccambiamo questo saluto a voi, amici di Roma, che rappresentate, per noi che veniamo da Milano, un po’ tutta l’Italia. E per noi l’Italia è una sola; per noi non esiste un Nord e un Sud, siamo tutti italiani nello stesso modo e facciamo solo una distinzione fra gli italiani che vogliono la libertà e quelli che non la vogliono. Soltanto questo divide gli italiani. Ma se potessi è un abbraccio che vorrei portare da Milano fino all’ultimo compagno nostro in fondo alla Sicilia. Perché questa lotta per la libertà ha stabilito in Italia un’unità morale come non vi è mai stata dal nostro Risorgimento in avanti.

Gli amici di Roma mi hanno impegnato… a tradimento a raccontarvi qualche cosa del movimento della resistenza. Io non sono un uomo politico, non sono capace di arti oratorie e per la verità non so neppure parlare in pubblico, anche se questo è composto di amici sinceri come voi: parlare è per me un sacrificio e un vero e proprio tormento, un barbaro tormento anche perché penso che voi ne abbiate già abbastanza di sentir parlare di partigiani, con tutta la retorica che se ne è fatta. Invece gli amici di qui mi dicono che voi non conoscete molto del movimento e della sua storia. E allora mi debbo arrendere al sacrificio che mi chiedete. Vi prego però di accontentarvi che vi faccia un piccolo, modesto rapporto di quanto è stato fatto. Questo rapporto sarà poco preciso perché non ho con me la documentazione necessaria per precisare con qualche cifra la misura dello sforzo compiuto e l’importanza dei risultati conseguiti.

Voi vivete da qualche tempo in un regime (come dire?) di inflazione declamatoria; e permettete allora che vi faccia un rapporto in uno stile da ragioniere, togliendo da esso tutto quanto possa sollecitare i vostri applausi.

Nascita del movimento partigiano

Immagino che voi possiate facilmente comprendere come sia nato il nostro movimento partigiano: nacque per germinazione spontanea nei giorni del collasso, dello sfacelo. Molti furono i soldati che allora si diedero alla macchia e ad essi si aggiunsero pochi ufficiali che avevano lo stesso spirito di indipendenza. A questi primi nuclei si sono aggiunti poi professionisti, studenti, operai spinti tutti dallo stesso moto psicologico, dalla stessa sensazione che occorresse lottare con le armi per lavare una vergogna, una vergogna nazionale. Si sono formate in questo modo le prime bande nelle valli alpine e si formarono i primi Comitati di liberazione nazionale che ebbero il loro punto di unione nel CLN di Milano: questo decise di darsi un ordinamento militare e un comando militare del quale feci parte anch’io.

La stessa cosa, in maniera forse meno programmatica, avvenne nelle altre regioni, soprattutto in Piemonte dove il movimento della resistenza prese subito un grande impulso e fu diretto con molto vigore.

Cominciarono subito i primi scontri. E i primi scontri sono stati atroci. Nella provincia di Cuneo si ebbero rappresaglie feroci. Nei tedeschi vi fu immediatamente il freddo, crudele proposito di estirpare sul nascere e dalle radici questo movimento partigiano. Nel Novarese, nel Bresciano, vi sono stati combattimenti accaniti, nei quali i nostri si sono portati generalmente bene e in alcuni punti molto bene. Avemmo perdite crudeli, ma acquistammo la convinzione che c’era in tutti una capacità combattiva ragguardevole e che il movimento insurrezionale, che si prevedeva immancabile, ci avrebbe trovato con le armi impugnate. Questa sensazione ci fece superare le prime incertezze e le grandi difficoltà incontrate e, passata questa prima fase di incertezze e di disorientamento, abbiamo cominciato il lavoro di organizzazione. Questo lavoro ha marciato piuttosto lentamente nell’inverno, per le difficoltà del soggiorno e della lotta sulle montagne. Non ci scoraggiammo e ci parve di aver raggiunto un risultato veramente notevole quando, nel febbraio ’44, potemmo annoverare circa novemila uomini raccolti in formazioni, per modo di dire, regolari. Da noi questi uomini erano male armati, meglio armati erano in Piemonte, dove i partigiani avevano potuto con maggiore facilità impadronirsi di armi. Ci pareva di avere già un esercito di una certa importanza, ma, passato l’inverno e divenuta più facile la vita dei partigiani nelle vallate, e avuti i primi lanci di armi e di equipaggiamenti dagli alleati, potemmo organizzarci meglio e le nostre file si accrebbero con rapidità.

Il governo fascista pensò allora di darci esso stesso un largo aiuto col richiamo delle classi: era tutta gente che accorreva a noi, ma non avevamo armi ed equipaggiamento sufficienti e l’afflusso di tanti nuovi elementi rappresentò per un certo tempo più un peso che una utilità. Disponemmo allora che si formassero nelle vallate dei campi di istruzione, ma questo nostro desiderio fu fortemente inceppato dal nemico che intensificò la lotta contro i partigiani. Fascisti e tedeschi, passato il primo momento di incertezza in cui non riuscivano ad afferrare il bandolo del movimento partigiano, si gettarono poi risolutamente alla offensiva con rastrellamenti su vasta scala e battute nelle montagne con reparti molto forti, provvisti di autoblinde e anche di cannoni. I risultati di queste offensive furono per noi disastrosi, ma il movimento partigiano era diventato ormai una specie di gramigna che non si sradica più: battuta una formazione in una zona, se ne riformava un’altra nella zona vicina e poco dopo risorgeva nella zona stessa ove prima era stata dispersa, tanto che nell’estate del ’44 potevamo contare su di un complesso di ottantamila partigiani raggruppati in bande che poi si accrebbero fino ad un massimo di centomila uomini un po’ meglio armati di prima. Le bande armate di montagna erano affiancate da formazioni territoriali di partigiani costituite nella pianura e sempre in aumento, tanto che nel colmo dell’estate raggiungemmo i duecentomila mobilitati cui si univano anche le formazioni cittadine.

Organizzazione militare del movimento partigiano

Eravamo intanto riusciti a dare una forma quasi regolare all’organizzazione militare. Il Comitato militare che si era costituito in un primo tempo fu da noi trasformato in Comando militare provvisto di regolari servizi: un ottimo servizio di informazioni degno di un esercito regolare, organizzato con grande ……….

…

BIOGRAFIA

Fu uno dei principali protagonisti dell’antifascismo in Italia. Rifiutata la tessera del PNF fu costretto a lasciare l’insegnamento e si dedicò subito all’attività di antifascista, per la quale fu più volte arrestato. Insieme ai Rosselli organizzò l’espatrio di Filippo Turati e Sandro Pertini. Negli anni Trenta mantenne i contatti con i gruppi antifascisti italiani che si erano formati in Francia, in particolare con Giustizia e Libertà. Dopo l’armistizio del 1943, con l’invasione dell’Italia da parte dei nazisti, fu uno dei capi e organizzatori della resistenza all’interno del Comitato di Liberazione Nazionale. Diventò il leader del Partito d’Azione e nel 1945 fu Presidente del Consiglio. Il suo governo di unità nazionale però, lacerato dai contrasti tra partiti eterogenei, durò poco. Nel 1946 uscì dal Partito d’Azione e con La Malfa fondò il Partito della democrazia Repubblicana, che poi in seguito confluì nel Partito Repubblicano, e venne eletto come deputato nell’Assemblea Costituente. Fu senatore di diritto nella prima legislatura appoggiando il primo governo De Gasperi. Nel 1953 abbandonò il PRI, in contrasto con la decisione di votare la nuova legge elettorale definita poi “legge truffa”, e diede vita con Calamandrei al Movimento di Unità Popolare che, pur ottenendo un risultato elettorale deludente fu determinante per far mancare il quorum necessario per far scattare il premio di maggioranza alla coalizione vincente. Nel 1963 venne nominato senatore a vita.

Rassegna Stampa Ferruccio Parri

Ferruccio Parri