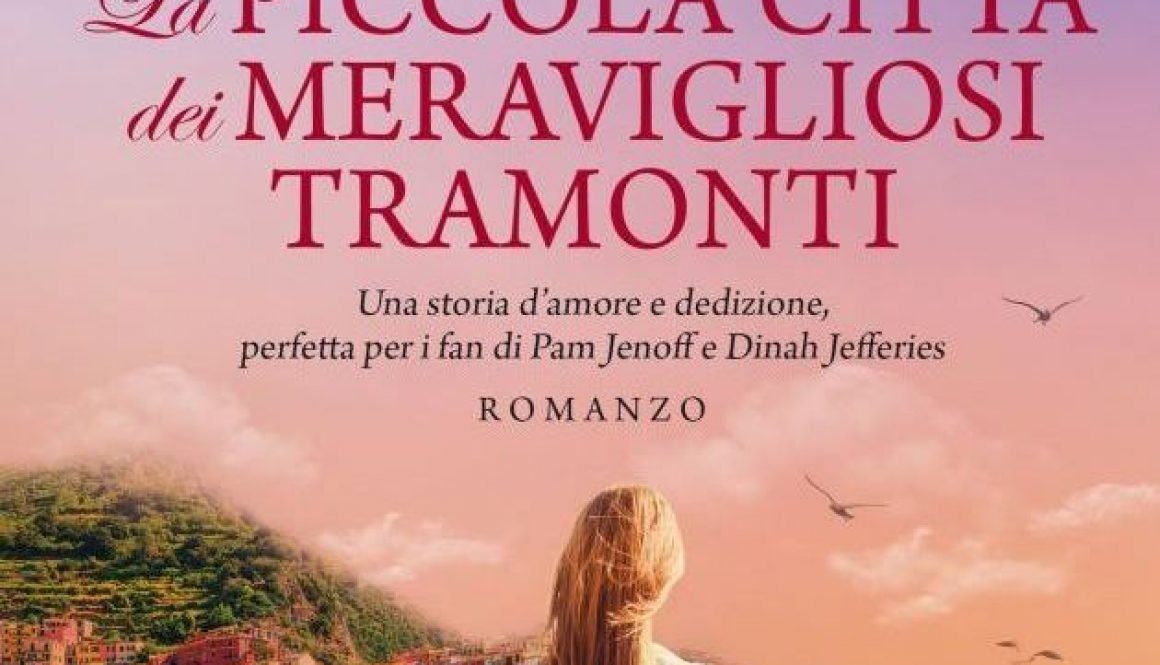

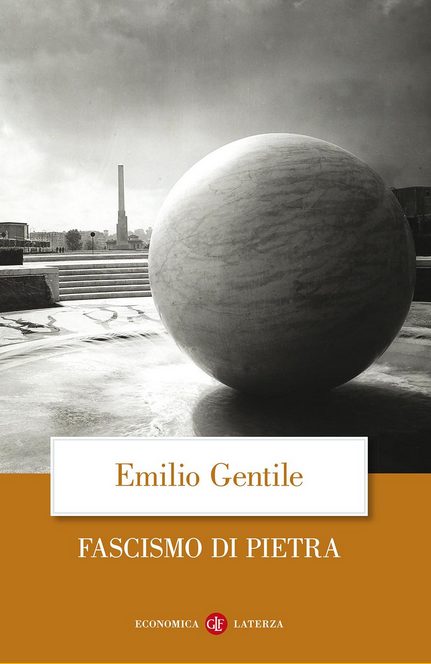

Giovanni COMISSO -Romanzo” Storia di un patrimonio” -Editore Treves 1933-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

-Giovanni COMISSO romanzo Storia di un patrimonio Editore Treves Milano 1933-

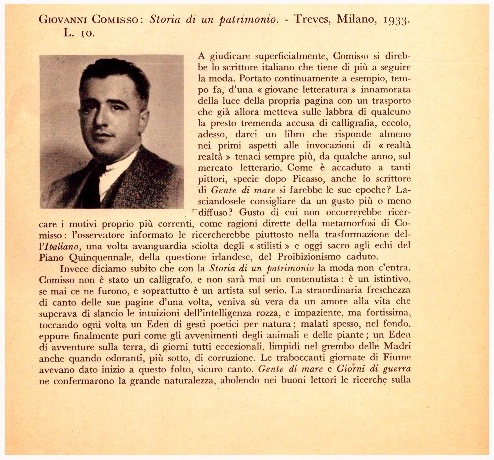

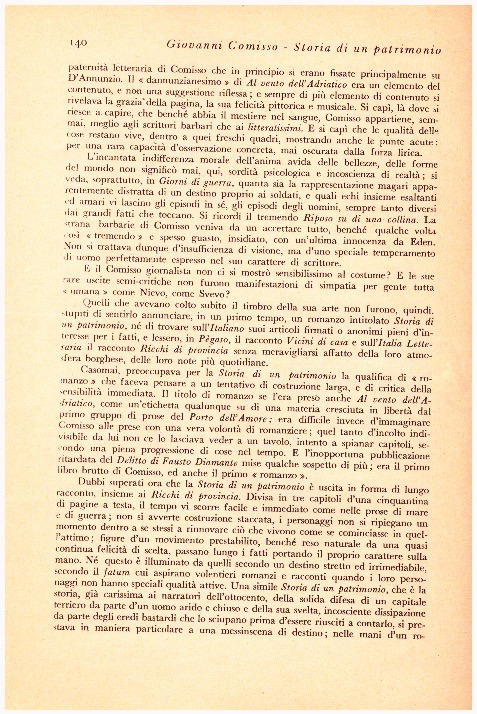

Articolo di Giansiro Ferrara scritto per la Rivista PAN n°5 del 1934-

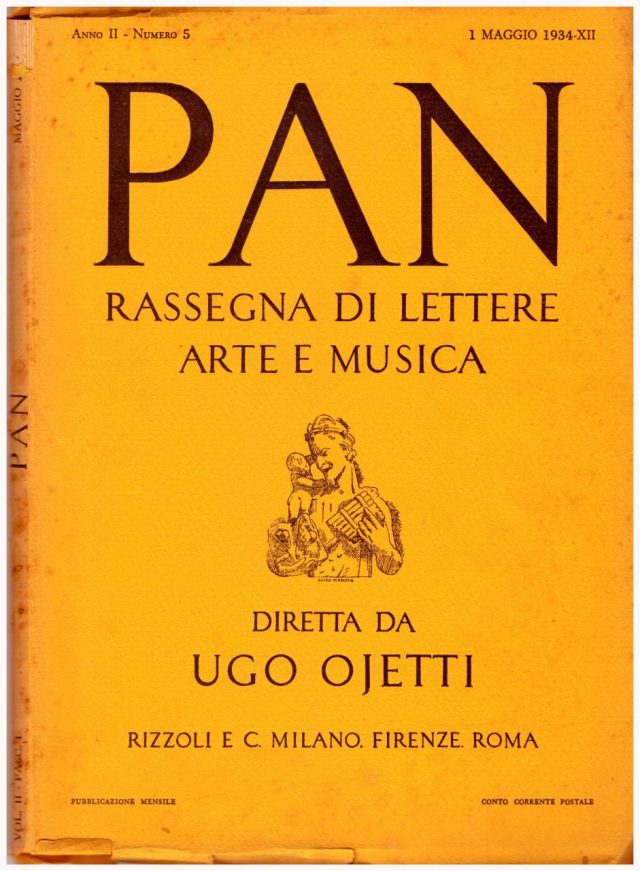

Giovanni Comisso nasce a Treviso il 3 ottobre 1895, figlio secondogenito di Antonio e Claudia Salsa. Il padre è uno stimato commerciante di prodotti agricoli. La madre appartiene alla buona borghesia cittadina. È sorella di due personaggi molto noti in città: l’avvocato Giovanni e il generale Tommaso Salsa, eroe della guerra di Libia, che morirà a Treviso il 21 luglio 1913.

-Biografia di Giovanni Comisso-

Autori: Luigi Urettini e Nicola De Cilia-

Associazione Amici di Giovanni Comisso

Giovanni Comisso nasce a Treviso il 3 ottobre 1895, figlio secondogenito di Antonio e Claudia Salsa. Il padre è uno stimato commerciante di prodotti agricoli. La madre appartiene alla buona borghesia cittadina. È sorella di due personaggi molto noti in città: l’avvocato Giovanni e il generale Tommaso Salsa, eroe della guerra di Libia, che morirà a Treviso il 21 luglio 1913.

Studente, Soldato a Caporetto e sul Grappa, Legionario a Fiume

Nel 1913 è studente al liceo classico “A. Canova”. In quell’anno Comisso conosce lo scultore Arturo Martini, di sei anni più vecchio. L’amicizia con il giovane artista proletario e bohémien è molto importante per la sua formazione. Per la prima volta ha esperienza di un mondo diverso da quello borghese nel quale era stato educato. «Egli allora mi parlava di infinito, della nostra vita umana nel limite del tempo, della necessità di arrivare alle grandi creazioni per sfidare le stelle e la nostra morte. Alle sue parole mi commuovevo fino al pianto e veramente per me egli era il Maestro, il fratello maggiore, il compagno più esperto che dissipava le grandi nebbie che ancora mi avvolgevano nella mia timida giovinezza». Nel 1914, bocciato agli esami di maturità, Comisso si arruola volontario per un anno al corso Genio telegrafisti di Firenze, con l’intenzione di riprendere gli studi al termine del servizio militare. Lo scoppio della Grande Guerra vanificherà i suoi progetti. Nel 1915, all’inizio della guerra, viene trasferito con il suo reparto prima a Cormons, poi a San Giovanni di Manzano. È impiegato come centralinista telefonico: il lavoro principale del reggimento, in quell’inizio di estate e di guerra, consiste principalmente nello stendere il filo telefonico, posandolo sui rami degli alberi lungo la strada. Nella primavera del 1916, esce a Treviso un esile libretto presso la Stamperia Zoppelli dal titolo ‘”Poesie”, curato da Arturo Martini che ha anche eseguito il ritratto di Comisso per la copertina. Secondo lo scultore, sono poesie di «spasimante sensibilità, nate sotto il segno di un’impeccabile purezza però vestite di ingenuità». I genitori di Comisso sono disorientati e imbarazzati, al punto da far ritirare l’edizione perché considerata “disdicevole” del buon nome della famiglia Nell’aprile del 1917 segue a Dolegnano prima, a Udine poi, un corso per diventare ufficiale del Genio telegrafisti. In settembre, nominato sottotenente, viene inviato nell’Alto Isonzo, presso Saga, vicino a Caporetto. In ottobre viene coinvolto nella ritirata. Riesce fortunosamente a fuggire insieme ai suoi soldati. Ripara con il suo reparto a Treviso, dove si era rifugiato il Comando di Divisione, e subito spedito sull’Asolone, zona Grappa. Nella primavera del 1918 è inviato sul Montello, e lì si troverà durante la Battaglia del Solstizio. A Paderno del Grappa, Comisso riceve il telegramma che annuncia l’armistizio, con i soldati impazziti per la gioia : «Da per tutto nella campagna si accendevano fuochi. Sull’alto dei monti, come la notizia si diffondeva, si vedevano razzi innalzarsi nel cielo e grandi fiammate come se gli artiglieri bruciassero la balestite e dalla pianura i riflettori tagliavano pazzamente la notte». Nel 1919 Comisso viene trasferito aFiume, con la compagnia del Genio telegrafisti. Nel febbraio, si iscrive alla facoltà di legge a Padova e frequenta a Roma (con poco profitto) un corso speciale per studenti ex combattenti. Conosce il poeta Arturo Onofri che aveva ammirato le sue poesie, e, suo tramite, entra negli ambienti intellettuali della capitale. Stringe amicizia con Filippo De Pisis, instaurando un sodalizio che durerà tutta la vita. «Dopo la mia amicizia con lo scultore Arturo Martini, questa era un’altra grande amicizia che veniva a deliziarmi e a legarmi alla mia passione per l’arte. Quel tempo era per me come per gli uccelli emigratori, quello che precede la grande trasvolata e in cui si cercano i compagni per vincere le difficoltà della rotta». In agosto ritorna a Fiume, presso il suo reparto, per disertare e unirsi alle truppe ribelli di d’Annunzio in settembre. Conosce Guido Keller, un aviatore, già della squadriglia di Francesco Baracca, ora “segretario d’azione” del “Comandante”: un bizzarro avventuriero, sempre alla ricerca di nuove emozioni con cui nascerà una profonda amicizia, destinata a segnare profondamente la vita di Comisso. «Lo riconoscevo superiore a me e capace di imprimermi un nuovo senso della vita. Moltissima mia infantilità e moltissima mia tendenza borghese, quasi superate colle mie esperienze di guerra, nella mia giornaliera vicinanza a quest’uomo audacissimo, si staccarono definitivamente da me». Durante l’estate del 1920, assieme a Guido Keller, naviga in barca a vela tra le isole del Quarnaro, provando emozioni che ispireranno le pagine più incantate de “Il porto dell’amore”. Assieme ad altri legionari, fonda il Movimento Yoga, anarcoide e con accenti antimodernisti, e l’omonima rivista. Sulla testata campeggia una croce uncinata (simbolo del sole) e la scritta: “Unione di spiriti liberi tendenti alla perfezione”. Settimanale, ne usciranno quattro numeri. Nel primo numero, si dichiara la necessità di introdurre «strane forme di vitalità in ogni movimento, in ogni ambiente, ecco il nostro programma. […] Amare i nostri vizi come le nostre virtù, come ci consiglia Nietzsche. Muoversi. Vivere. Distruggere. Creare. Come scopo. Non per un ideale, ma per esser ciò l’ideale».

Gli anni ’20 fra Chioggia e Parigi

Nel gennaio 1921, dopo il “Natale di sangue” Comisso abbandona Fiume e rientra a Treviso, incapace tuttavia di adattarsi alla vita piccolo-borghese. A febbraio si iscrive alla facoltà di giurisprudenza a Genova, senza alcun profitto. Frequenta il letterato Mario Maria Martini, amico di Guido Keller, contro il quale proverà una profonda antipatia. Questa esperienza gli ispira il romanzo Il delitto di Fausto Diamante (1933). A Treviso, siamo nel 1922, conosce Giulio Pacher, con cui stringerà un’amicizia – che presto diventa passione. Con lui, va a Chioggia in cerca dei marinai del Gioiello conosciuti a Fiume. Non li trova, ma passa insieme a Giulio una meravigliosa giornata. Tornerà in giugno, e verrà invitato a bordo del veliero dal capitano Gamba: iniziano i suoi viaggi “al vento dell’Adriatico”, da cui trarrà i racconti per il suo libro Gente di mare (1928). Comincia a fine anno a collaborare al quotidiano “Camicia Nera”, diretto dal suo amico, Pietro Pedrazza. Scrive articoli di letteratura, arte e politica. Nel 1923 si iscrive all’Università di Siena per portare finalmente a termine i suoi studi di giurisprudenza. Otterrà la laurea l’anno successivo 1924, con una tesi sui diritti d’autore. In estate percorre di nuovo l’alto Adriatico, le coste istriane e liburniche, le isole di Veglia, Arbe, Cherso, a bordo del bragozzo del capitano Gamba. Esce “Il porto dell’amore” (1924), in cui racconta la sua esperienza fiumana. Pubblicato da una tipografia trevigiana con i soldi ricavati dalla vendita di un impermeabile, ottiene i pareri favorevoli della critica. «Libretto carnale e febbrile, che avvampa e trascolora, è appena un libro ed è ancora una malattia. Arte legata al corso delle stagioni e alle temperie», si legge in una recensione di Eugenio Montale che lo farà conoscere nel mondo letterario. Continua la sua collaborazione con il quotidiano trevigiano che ora si chiama “L’eco del Piave”. Naviga durante l’estate con il bragozzo dei suoi amici pescatori chioggiotti tra le coste e le isole della Dalmazia, pubblicando alcuni racconti. Oramai si veste come un marinaio, lavora con loro e li aiuta nel contrabbando di vestiti e berretti. Nel 1926, grazie all’interesse suscitato da “Il porto dell’amore”, Comisso viene invitato da Enrico Somarè a lavorare a Milano, presso la Galleria d’arte “L’Esame” e l’annessa libreria. Qui ha l’occasione di conoscere gran parte degli intellettuali della metropoli lombarda, tra i quali Eugenio Montale, Giuseppe Antonio Borgese, Carlo Emilio Gadda. L’anno successivo va a Parigi, attratto dalla promessa del critico letterario fr: Valéry Larbaud di far tradurre il suo “Porto dell’amore. Il progetto non si realizza, ma rimane affascinato dalla città. Vi ritrova Filippo De Pisis, vive un tempo «di ebbri istinti». Con Filippo De Pisis frequenta i locali più ambigui, la gente più balzana. «Niente ci tratteneva, Parigi conservava ancora tutto l’aspetto caotico impresso dal dopoguerra, accentrando gente folle di ogni parte del mondo, che si sovrapponeva alla sua plebe già di per sé stravagante e miserabile. Frequentavamo le bettole più luride e vi conoscemmo un’umanità pietosamente macerata»’. Nel 1928, muore suo padre. Con i soldi dell’eredità ritorna a Parigi dove conduce vita «disordinata e frenetica», assieme a Filippo De Pisis. In ottobre, viene invitato dal quotidiano torinese “La Gazzetta del Popolo” a scrivere dei reportages sulla vita parigina. Pubblica una serie di articoli che verranno in seguito raccolti nel volume “Questa è Parigi” (1931). A fine anno esce “Gente di mare”, in cui sono raccolti i racconti ambientati a Chioggia, sul mare, sulle coste istriane e dalmate. Scrive Ugo Ojetti: «La freschezza primitiva, il silenzio del mare e delle coste deserte, gli odori e i sapori e i rari suoni che sotto l’altissimo cielo le porta il vento, la novità nella nostra letteratura di questi temi e di questi incanti: tutto mi piace e mi convince…»

I grandi viaggi in Nord Africa e in Estremo Oriente. La Casa di Campagna

E’ il 1929 quando ottiene il Premio Bagutta con “Gente di mare”. Sempre per “La Gazzetta del Popolo” compie viaggi in Nord Africa e nell’Europa del Nord. In dicembre come inviato speciale del “Corriere della Sera”, compie il Grand Tour in Estremo Oriente. Visita la Cina, il Giappone, la Siberia e la Russia, sino a Mosca. Il viaggio in Estremo Oriente dura sino a giugno del 1930. «Frequentavo loschi balli notturni e bische e postriboli e sempre col mio passo sicuro me ne uscivo a notte inoltrata senza neanche pensare di rasentare il minimo pericolo. Non credo fosse coraggio, ma un’incoscienza datami dall’accanita volontà di vedere». Nelle lettere che scrive alla madre esprime però anche la stanchezza per i lunghi viaggi e il desiderio di stabilirsi nella campagna veneta, per dedicarsi con tranquillità alla scrittura. In agosto pubblica “Giorni di Guerra”, che gli provoca qualche noia con la censura fascista. «Temperamento pieno, espansivo, disposto a godere di tutto e di tutti, comprensivo, avido e giocondo… libro di guerra così ricco, stipato di fatti visivi e trascritti, di impressioni, di sensazioni urgenti, improvvise, traboccanti», scrive Giuseppe Raimondi. In autunno, compera una casa e dei campi a Zero Branco, un paese nel trevigiano. Dopo tanto vagabondare vuole mettere radici nella campagna veneta. A Cortina ha anche conosciuto una giovane ragazza, Rachele, «la purezza e la semplicità, come se le nevi e l’aria di quel luogo si fossero trasfuse in lei», che vagheggia di sposare. Nel 1931 intensifica la sua collaborazione a “L’Italiano” di Leo Longanesi: i suoi articoli spaziano dal cinema sovietico alla “vitalità” e “sanità morale” dei contadini veneti. Esce “Questa è Parigi”. Negli anni successivi, usciranno altri libri: nel 1932 “Cina – Giappone” che raccoglie gli articoli del “Corriere della sera” e nel 1933 “Storia di un patrimonio”, romanzo ambientato a Onigo, tra i colli e il Piave. Nel 1934 ospita nella sua casa di campagna Bruno, un ragazzo figlio di pescatori chioggiotti, un’amicizia intensa e appassionata, che si concluderà non senza amarezze. Gli ispirerà il romanzo “Un inganno d’amore” (1942). L’anno successivo esce “Avventure terrene”, raccolta di racconti che in seguito confluirà nel Volume V delle opere col titolo “Il grande ozio”. Pubblica il romanzo “I due compagni”” (1936): dietro le vicende di uno dei due protagonisti, si nascondono le tragiche vicende del pittore Gino Rossi, ma nei personaggi del romanzo è possibile ravvisare i tratti di Arturo Martini, Nino Springolo e dello stesso Comisso. Nella primavera del 1937 viaggia lungo l’Italia, per più di ventimila chilometri per conto della “Gazzetta del Popolo”, in quella che definisce «una scoperta dell’Italia recondita». Viene inviato da “[èLa Gazzetta del Popolo]]” in Africa Orientale per documentare la nascita del nuovo Impero fascista. «Sono paesi disperati, scrive alla madre, dove gli italiani lavorano come cani. Asmara è una città squinternata, senza capo né coda, oscura come la mia campagna, con strade pessime, dove nessuno sa niente degli altri». Sempre su incarico de “La Gazzetta del Popolo”, nel 1939, si reca in Libia a visitare le colonie agricole fondate da contadini veneti, inviati dal fascismo per dissodare il deserto. Gli articoli, però, non soddisfano il governatore, perché ritenuti poco conformi al linguaggio giornalistico in voga.

Gli anni della seconda Guerra Mondiale e della crisi esistenziale

Nel 1940 comincia a collaborare a “Primato” la rivista culturale voluta da Giuseppe Bottai, ministro dell’Educazione nazionale. Nei suoi articoli traspare l’angoscia per il tempo che scorre e l’avvicinarsi della vecchiaia, che lo portano alla “scoperta dei sentimenti”. Lo scoppio della guerra trova Comisso nella sua casa di Zero Branco, alle prese con un nuovo amore, il sedicenne Guido Bottegal, un irrequieto ragazzo trevigiano con velleità di poeta che verrà soprannominato “il fuggitivo” per le sue fughe improvvise. Pubblica i racconti di Felicità dopo la noia. La Mondadori pubblica Un inganno d’amore (1942), il romanzo sulla “scoperta dei sentimenti” al quale Comisso teneva particolarmente. La critica lo accoglie con molte perplessità. Ad aggravare la crisi psicologica dello scrittore contribuisce la sua passione per Guido, con esplosioni di gelosia, a causa di un personaggio inquietante come Sandro Pozzi, ex legionario fiumano, ora agente dei servizi segreti fascisti. Nel dicembre 1943, Comisso ritorna a collaborare con il “Corriere della Sera”, divenuto il più importante quotidiano della Repubblica Sociale. A dirigerlo viene chiamato Ermanno Amicucci, già direttore de “La Gazzetta del Popolo”. Nel 1944 Guido Bottegal, arruolato nella Marina Repubblicana, diserta dopo aver scritto una lettera in cui accusa il fascismo di aver tradito i giovani. Viene arrestato e portato nelle carceri di Venezia. Comisso cerca raccomandazioni per farlo scarcerare. Guido viene liberato, dopo aver fatto domanda, su consiglio di Pozzi, di entrare in un reparto combattente della R.S.I. e riprende i rapporti con Comisso. Nel bombardamento di Treviso del 7 aprile, la casa di famiglia in piazza Fiumicelli viene distrutta. La madre e la fedele governante Giovanna erano sfollate a Zero Branco e si salvano. Nel febbraio del 1945, Guido diserta e si rifugia sull’Altipiano di Asiago, a lavorare per i tedeschi nella Todt. Finirà fucilato dai partigiani dell’Altipiano che lo credono una spia. Comisso narrerà questi tragici avvenimenti in Gioventù che muore (1949). «E non cerco più amicizie dopo l’ultima per Guido che mi à così massacrato, illuso, deluso e stroncato». Comisso vive una crisi esistenziale, causata dalla tragica morte dell’amico e dalla sensazione, con l’affermarsi del neorealismo, di essere ormai superato come scrittore. Va spesso a Venezia, a trovare Filippo De Pisis. Collabora con Mario Pannunzio al “Risorgimento liberale” e con altri giornali. Scopre Giuseppe Berto, da poco rientrato dalla prigionia in Texas: è proprio Comisso a indirizzarlo a Longanesi con il manoscritto de Il cielo è rosso (1947), uno dei primi bestseller del dopoguerra. Nel 1947 pubblica con la Mondadori Capriccio e illusione: al centro del romanzo, il travagliato rapporto con Guido. Muore l’amico Arturo Martini e si propone di scriverne la biografia e raccogliere l’epistolario. Il romanzo Gioventù che muore, sulla tragica fine di Guido, viene pubblicato dalle edizioni del quotidiano “Milano-Sera” (1949) dopo essere stato rifiutato da ben tre editori.

Gli anni cinquanta e sessanta

Nel 1951 pubblica Le mie stagioni per le “Edizioni di Treviso”. L’anno successivo ottiene il premio Viareggio con il libro di racconti Capricci italiani. Nel 1953 Comincia la lunga collaborazione con “Il Mondo” di Mario Pannunzio, dove pubblicherà, l’anno successivo, in tre puntate, Il mio sodalizio con De Pisis, racconto di un’amicizia intensa e rafforzata dall’arte. Filippo De Pisis è ormai ricoverato in una clinica psichiatrica dove morirà il 2 aprile 1956 1954. Muore la madre a maggio. In estate, Comisso decide di mettere in vendita la casa e la campagna di Zero Branco e torna a vivere in città, in un appartamento in affitto. Al Convegno di S. Pellegrino Terme, Romanzo e poesia di ieri e di oggi – Incontro di due generazioni, Comisso presenta il giovane Goffredo Parise. Sarà l’inizio di una nuova amicizia; l’ultima veramente importante per lo scrittore trevisano. Nel 1955, il libro di racconti Un gatto attraversa la strada vince il Premio Strega. Si trasferisce in una nuova casa di proprietà, a Santa Maria del Rovere, prima periferia di Treviso. Annota nel diario: «Finalmente sono venuto ad abitare nella mia nuova casa… Vi trovo ancora il senso della campagna, della mia vita di Zero, pure essendo vicino alla città… Ecco un nuovo punto di partenza per la mia vita». Nel 1958 pubblica La mia casa di campagna. Scrive Guido Piovene: Il venetismo in lui… è un fatto di natura, paesaggio esterno ed interiore rappresentazione. Comisso ha dentro di sé gli assilli del Veneto come li ha il Veneto, che tende a evaderne in belle forme, armonie di colore; li contiene visceralmente, non ne fa oggetto di discorso intellettuale». Esce la raccolta di racconti Satire italiane (1960): un’osservazione puntigliosa di malesseri, ha scritto Nico Naldini, delusioni, ansie e antipatie tra tante descrizioni ironiche che diventano amare sulla natura tradita dall’uomo. «La nostra vita oggi è ridotta a questi estremi dai quali sono escluse serenità, bellezza e armonia». Esce presso Longanesi La donna del lago (1962), che si sviluppa intorno ai “delitti di Alleghe”, una serie di omicidi avvenuti tra il 1933 e il 1946. «Bisogna accettare questo mio libro come una semplice autobiografia, una delle tante biografie lunghe e brevi che fanno il complesso della mia opera narrativa». Sarà uno dei suoi maggiori successi editoriali e Mario Soldati cercherà di farne un film. E’ il 1964 quando esce Cribol per Longanesi, una storia scabrosa ambientata ancora tra il Piave e Onigo, un atto d’amore per la natura e le sue “leggi supreme”. In questi ultimi anni è tormentato da fastidi alla vista, ma scrive ancora, mentre è in corso di pubblicazione presso Longanesi l’opera omnia. Nel 1968 esce Attraverso il tempo, ultimo libro di racconti, lui vivo. «Sono un poco stufo di scrivere, ma è il mio respiro». In maggio, viene organizzato a Treviso un convegno su Comisso, con la presenza, tra gli altri, di Montale, Piovene, Parise e Pasolini. Qualche giorno prima, il critico Gianfranco Contini è passato a casa sua per rendergli omaggio. Il 21 gennaio 1969 Giovanni Comisso muore nell’ospedale della sua città.

Bibliografia essenziale

- Al sud, Neri Pozza, 1996, a cura di Nico Naldini.

- Amori d’oriente, Milano, Longanesi, 1947.

- Approdo in Grecia, Bari, Leonardo Da Vinci, 1954.

- Avventure terrene, Milano, Treves, 1935 .

- Capricci italiani, Firenze, Vallecchi, 1952.

- Capriccio e illusione, Milano, Mondadori, 1947.

- Cina-Giappone, Milano, Treves, 1932.

- Cribol, Milano, Longanesi, 1964.

- Felicità dopo la noia, Milano, Mondadori, 1940.

- Gente di mare, Milano, Treves, 1929.

- Giorni di guerra, Milano, Mondadori, 1930.

- Gioventù che muore, Milano, Milano-Sera, 1949.

- I due compagni, Milano, Mondadori, 1936.

- I sentimenti nell’arte, Venezia, Il Tridente, 1945.

- Il delitto di Fausto Diamante, Milano, Ceschina, 1933.

- Il porto dell’amore, Treviso, Vianello, 1924.

- L’italiano errante per l’Italia, Firenze, Parenti, 1937.

- La donna del lago, Milano, Longanesi, 1962.

- La mia casa di campagna, Milano, Longanesi, 1958.

- La Sicilia, Ginevra, Cailler, 1953.

- Le mie stagioni, Treviso, ed. di Treviso, 1951

- Mio sodalizio con De Pisis, Milano, Garzanti, 1954.

- Opere, Mondadori, 2002 a cura di Rolando Damiani e Nico Naldini.

- Poesie, Treviso, Longo e Zoppelli, 1916.

- Questa è Parigi, Milano, Ceschina, 1931.

- Satire italiane, Milano Longanesi, 1960

- Storia di un patrimonio, Milano, Treves, 1933.

- Un gatto attraversa la strada, Milano, Mondadori, 1954.

- Un inganno d’amore, Milano, Mondadori, 1942.

- Veneto felice, Longanesi 1984, a cura di Nico Naldini.

- Viaggi felici, Milano, Garzanti, 1949.