Simone de Beauvoir il romanzo”I Mandarini”-Giulio Einaudi editore-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Simone de Beauvoir il romanzo “I Mandarini”-Giulio Einaudi editore-

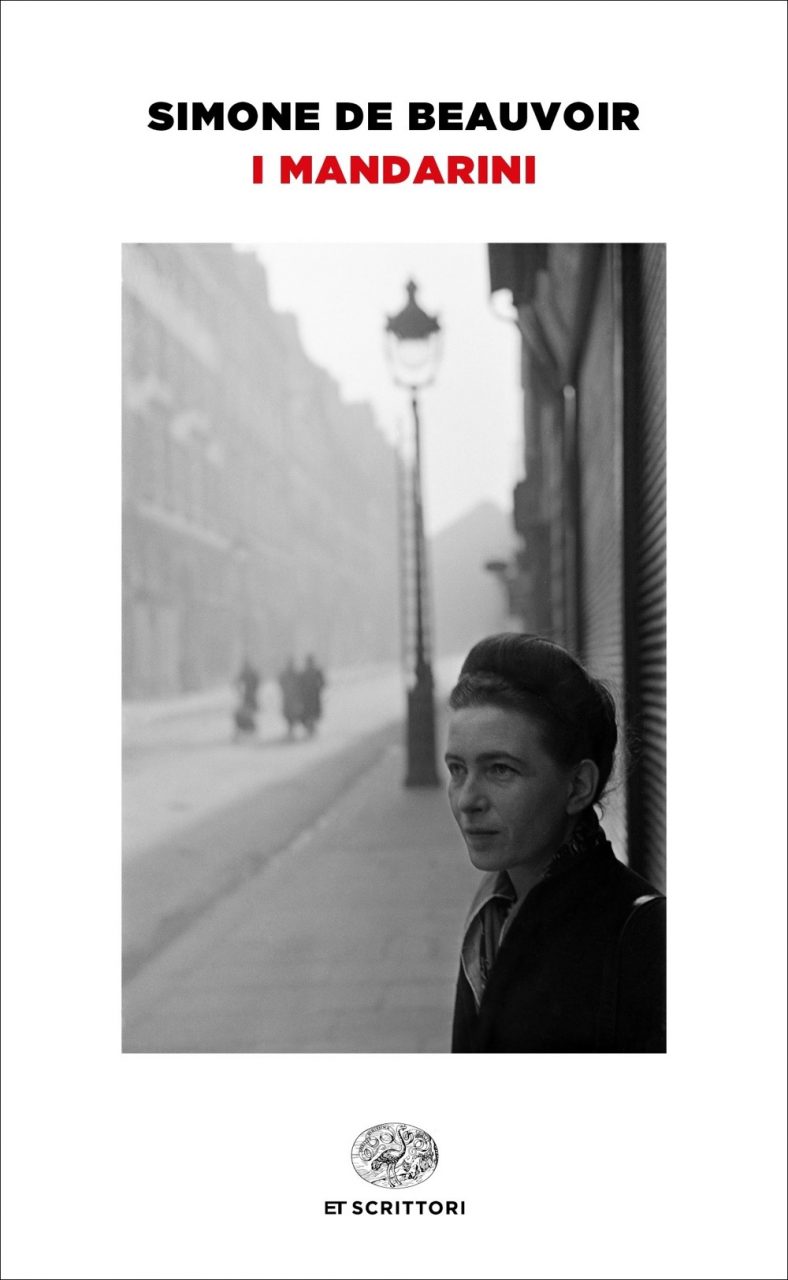

Il libro-– Giulio Einaudi editore–Nel quadro dell’intera produzione di Simone de Beauvoir, I Mandarini, insieme all’autobiografia – Memorie d’una ragazza perbene, L’età forte, La forza delle cose, A conti fatti -, è il romanzo piú significativo ed emblematico. Nessuno meglio di Beauvoir avrebbe potuto raccontare la tumultuosa stagione di questo dopoguerra, in cui gli intellettuali francesi, i Mandarini appunto, erano gli indiscussi protagonisti della vita culturale e politica (basti pensare a Sartre e a Camus). Le vicende di Henri, Nadine, Anne, Dubreuilh, dei giovani «esistenzialisti » e delle ragazze che girano a vuoto, riflettono le lacerazioni di un mondo che non sa trovare il suo equilibrio, sospeso com’è tra speranze, ideali e il duro confronto con la realtà.In appendice Simone de Beauvoir vista da Sartre.Il romanzo di una generazione di intellettuali nella Parigi esistenzialista del secondo dopoguerra.

Breve biografia di Simone de Beauvoir

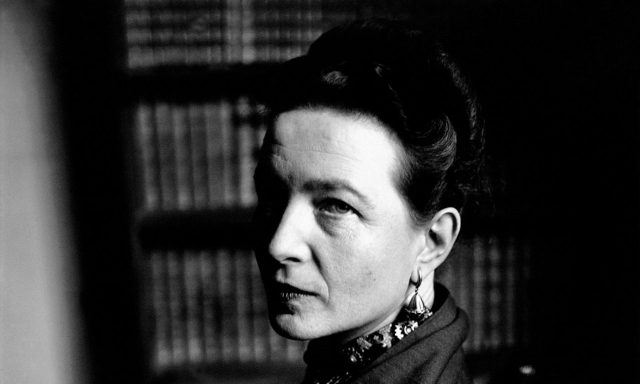

Simone de Beauvoir (Parigi 1908 – 1986) compí i suoi studi letterari e filosofici alla Sorbona. L’incontro con Sartre, che le sarà compagno per tutta la vita, è del luglio 1929.

Gli anni della guerra e del dopoguerra furono fervidi di battaglie politiche, incontri e esperienze, come l’esordio della rivista «Les Temps Modernes» e l’amicizia con Camus, Leiris, Giacometti, Genet, Vian, Nelson Algren.Di Simone de Beauvoir Einaudi ha pubblicato I mandarini (Prix Goncourt 1954), Memorie di una ragazza perbene, L’età forte, La terza età, La forza delle cose, A conti fatti, Una morte dolcissima, Le belle immagini, Lo spirituale un tempo, Quando tutte le donne del mondo…, Una donna spezzata e La cerimonia degli addii.

Simone de Beauvoir: vita e opere

Chi è Simone de Beauvoir?-Scrittrice, filosofa, figura chiave del femminismo della seconda ondata: l’intellettuale Simone de Beauvoir è uno dei fiori all’occhiello della cultura francese, per la quale è ormai diventata un’icona.

Infanzia e passione per la scritturaNacque a Parigi nel 1908, da una famiglia cattolica e borghese, che le consentì di avere un’infanzia felice. Si appassionò alla scrittura da piccola, divertendosi a imitare i libri che leggeva, nonché a «editarli», rilegandoli con tanto di copertina. Condivideva questa passione con l’amica Zaza, che morì prematuramente nel 1929, senza realizzare il sogno di scrivere.

ZazaZaza è uno dei personaggi principali di Mémoires d’une jeune fille rangée (Memorie di una ragazza per bene), primo degli scritti autobiografici, in cui Simone de Beauvoir racconta la sua infanzia e la genesi del suo percorso intellettuale. In questo mémoire, Zaza rappresenta la scrittura «uccisa» dalle convenzioni di una famiglia altoborghese, che le aveva impedito di emanciparsi spingendola al matrimonio. A lei fa da contrappunto la personalità indipendente di Simone de Beauvoir, che racconta le sue peregrinazioni notturne, in solitaria, nei bistrot parigini.

Simone De Beauvoir e Jean-Paul Sartre a Roma nel 1963 — Fonte: getty-images

La scrittura come strumento di liberazionePer scelta, Simone de Beauvoir non si sposò mai, e identificò nella scrittura il suo principale strumento di liberazione. In un modo o nell’altro, tutti i suoi scritti sono di ispirazione autobiografica: l’impegno in letteratura significò, per lei, partire sempre dalla sua condizione di donna.

La relazione d’amore e intellettuale con SartrePresto decise che voleva insegnare, così si iscrisse all’università. Nel 1929 passò il concorso dell’Agrégation in filosofia, arrivando seconda: il primo classificato era Jean-Paul Sartre, filosofo dell’esistenzialismo. Lei lo chiamava “Sartre”, lui la soprannominò “il Castoro”, animale industrioso (dall’assonanza del suo cognome con l’inglese beaver): tra i due iniziò una relazione d’amore e un sodalizio intellettuale che durò tutta la vita. Erano una coppia originale, non esclusiva, basata sulle idee di necessità, libertà e trasparenza.

Jean-Paul Sartre: biografia, pensiero e opere del filosofo francese

I primi romanzi e la rivista “Tempi moderni”Simone de Beauvoir insegnò fino al 1943, poi, dopo il successo del suo primo romanzo L’invitée (L’invitata), si dedicò solo alla scrittura. Nel 1945 fondò, insieme a Sartre e altri, la rivista Tempi moderni, che si prefiggeva di dare spazio alla letteratura impegnata, e pubblicò Le Sang des autres (Il sangue degli altri). Nel 1947, negli Stati Uniti, incontrò lo scrittore Nelson Algren, di cui si innamorò.

Il secondo sesso: saggio sul femminismoNel 1949 pubblicò Le deuxième sexe (Il secondo sesso), che diventò un saggio cardine del femminismo, anche se Simone de Beauvoir si definì femminista solo a partire dal 1970: «Lo sono diventata soprattutto dopo che il libro [Il secondo sesso] è esistito per altre donne». Si impegnò per la legalizzazione dell’aborto, firmando nel 1971 il Manifesto delle 343.

L’autobiografiaNel 1954 il romanzo Les mandarins (I mandarini) valse a Simone de Beauvoir il premio Goncourt, e nel 1958 pubblicò Mémoires d’une jeune fille rangée, iniziando l’impresa autobiografica che continuò con La force de l’age (nella traduzione italiana L’età forte, 1960), La force des choses (La forza della cose, 1963), Une morte très douce (Una morte dolcissima, 1964), Tout compte fait (A conti fatti, 1972), La Cérémonie des adieux (La cerimonia degli addii, 1981).

Raccolta di raccontiNel 1967 Simone de Beauvoir pubblicò la raccolta di racconti La femme rompue (Una donna spezzata). Nel 1968 lei e Sartre parteciparono attivamente agli eventi del maggio.

Morte di Simone de BeauvoirSimone de Beauvoir continua a scrivere negli ultimi anni di vita nella sua casa di Parigi, fino al 14 aprile del 1986, giorno della sua morte. La scrittrice viene seppellita nel cimitero di Montparnasse, accanto a Jean-Paul Sartre, suo compagno di vita.

Curiosità

Quando Simone de Beauvoir morì, nel 1986, centinaia di donne parteciparono al suo funerale, e la scrittrice Elisabeth Badinter gridò: “Donne, a lei dovete tutto!”.

2Simone de Beauvoir: opere

Le opere di de Beauvoir si dividono tra romanzi, memorie, saggi e scritti filosofici.

2.1Romanzi

RomanziAl centro di tutti i suoi romanzi c’è il tema del rapporto con l’Altro come momento essenziale di presa di coscienza di ogni individuo:

- L’invitée è la storia di un ménage à trois. Françoise e Pierre vogliono sperimentare nuove modalità di relazione, e invitano una ragazza, Xavière, all’interno della loro coppia. La presenza di Xavière scombussola gli equilibri preesistenti al punto che Françoise finisce per ucciderla.

- Le sang des autres è ambientato durante l’occupazione nazista e ha per protagonisti gli uomini e le donne della Resistenza alle prese con i loro dilemmi.

- Les mandarins parla dei rapporti tra gli intellettuali di sinistra nel dopoguerra: il titolo fa riferimento ai “mandarini” della Cina del XVI secolo, i funzionari che detenevano il potere culturale.

- La femme rompue si compone di tre racconti scritti in prima persona, nei quali l’introspezione femminile di tre donne in crisi mette in luce il loro ruolo all’interno della famiglia e della società.

2.2Memorie

MemoriePer Simone de Beauvoir scrittura e vita non potevano esistere l’una senza l’altra. L’impresa autobiografica accompagna quasi tutte le tappe della sua vita:

- Mémoires d’une jeune fille rangée racconta infanzia e adolescenza, e la formazione che l’ha portata a intraprendere il suo personale percorso di emancipazione. Si chiude sulla morte di Zaza e sull’incontro con Sartre.

- La force de l’age e La force des choses raccontano la vita adulta con Sartre: l’impegno politico e l’esistenzialismo.

- Une morte très douce è incentrato sulla morte della madre.

- Tout compte fait è una sorta di bilancio della sua vita.

- La céremonie des adieux scritto dopo la morte di Sartre, ne racconta gli ultimi anni di vita.

2.3Saggi e scritti filosofici

Saggi e scritti filosoficiSimone de Beauvoir scrisse alcuni saggi come Faut-il brûler Sade? (Bruciare Sade? 1955) e La vieillesse (La terza età, 1960), ma nessuno di ampiezza e importanza parti a Il secondo sesso.

Il secondo sesso di Simone de Beauvoir – Le deuxième sexe

Olympe de Gouges, la femminista della Rivoluzione francese

Successo e criticaQuando il libro uscì alcuni lettori si aspettavano uno scabroso racconto sessuale: furono delusi di fronte alle quasi mille pagine di trattazione sulla condizione della donna. Il primo volume vendette 22.000 copie in una settimana, l’edizione tascabile del 1969 raggiunse le 750.000 e venne tradotto in 33 lingue. Messo all’indice dal Vaticano, fustigato sia da destra che da sinistra, il libro si fonda sull’assunto che «donna non si nasce, si diventa».

Breve storia del femminismo in Italia e negli USA

L’identità della donna in FranciaFin dal quindicesimo secolo, in Francia, le donne scrittrici iniziarono a scardinare il modello interpretativo dominante in letteratura: quello maschile. Nel 1405, la protofemminista Christine de Pizan, ne Le livre de la Cité des dames, considerava l’identità della donna non come un fatto di natura, ma come il risultato di influenze storiche, sociali e culturali. De Beauvoir compì questa operazione dal punto di vista filosofico, inaugurando la riflessione ontologica dal punto di vista di genere: «traducendo» cioè, per la prima volta, la filosofia nella lingua del femminismo.

3.1Il secondo sesso: struttura del libro

Simone De Beauvoir, 1953 — Fonte: getty-images

StrutturaDal punto di vista della struttura, il libro nella prima parte analizza i punti di vista sulla donna adottati dalla biologia, dalla psicanalisi, dal materialismo storico, dalla letteratura. La seconda analizza come si è costituita la realtà femminile, e quali sono le conseguenze su di essa dei punti di vista maschili passati in rassegna in precedenza; quindi descrive il mondo, dal punto di vista delle donne, per come è stato loro proposto.

Come definire la natura della donnaPer definire la natura della donna, la filosofa rifiuta nozioni come «eterno femminino», e sostiene che sia necessario superare il dibattito – per lei conchiuso in sé stesso – su superiorità, inferiorità o uguaglianza tra uomo e donna, per ricominciare la discussione da zero, con altri termini.

Analizzare la condizione femminileA partire dall’assunto che la funzione biologica di femmina non è sufficiente a definire una donna, si chiede allora: che cos’è una donna? Se essere donna non è un mero dato naturale, ma una costruzione culturale, la condizione femminile va analizzata: quali circostanze limitano la libertà di una donna e può essa oltrepassarle? Se la risposta è sì, quali strade si aprono perché una donna si realizzi?

Lo strutturalismo in antropologia: pensiero e libri di Lévi-Strauss

I riferimenti filosoficiPer rispondere a queste domande, i principali riferimenti filosofici che utilizza sono evidentemente l’esistenzialismo, e poi Hegel, Lacan e Lévi-Strauss.

Raggiungere l’indipendenzaSecondo De Beauvoir, per sottrarsi alla sua condizione di inferiorità imposta, una donna deve perseguire la propria emancipazione, tramite il raggiungimento dell’indipendenza economica e culturale.

- Simone de Beauvoir: la vita

- Nasce nel 1908 a Parigi da una famiglia borghese e cattolica

- Si appassiona alla scrittura fin da piccola, condivide questa passione con l’amica Zaza

- Decide di voler fare l’insegnante e si iscrive all’università

- Nel 1929 muore l’amica Zaza, mentre lei passa il concorso dell’Agrégation in filosofia e incontra Sartre

- La relazione intellettuale e amorosa con Sartre durerà per tutta la vita, sebbene entrambi avessero altre esperienze al di fuori della coppia

- Erano due intellettuali impegnati, protagonisti dell’esistenzialismo

- De Beauvoir insegnò fino al 1943, quando uscì il suo primo romanzo, poi si dedicò solo alla scrittura

- Lei e Sartre parteciparono attivamente al maggio francese del ‘68

- A partire dagli anni ’70, lei si dedicò all’impegno femminista, soprattutto in favore della legalizzazione dell’aborto

- Morì nel 1986

- Simone de Beauvoir: le opere

Romanzi: il tema di fondo è sempre il rapporto con l’Altro

-

- L’invitée, 1943

- Le sang des autres, 1944

- Les mandarins, 1954, vince il premio Goncourt

- La femme rompue, 1968.

Memorie: Raccontano le tappe della sua emancipazione e il suo percorso intellettuale, prima da sola poi insieme a Sartre

-

- Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958

- La force de l’age, 1960

- La force des choses, 1963

- Une morte très douce, 1964

- Tout compte fait, 1972

- La Cérémonie des adieux, 1981

Saggi e scritti filosofici:

-

- Il più importante è Le deuxième sexe, uscito nel 1949 e diventato un testo cardine del pensiero femminista

- Il libro ha un successo enorme, vende centinaia di migliaia di copie

- È una trattazione filosofica di quasi mille pagine sulla condizione della donna

- Inaugura la riflessione ontologica da un punto di vista di genere

- Si compone di due parti: la prima analizza i punti di vista maschili sulle donne attraverso varie discipline, la seconda analizza la realtà dal punto di vista delle donne.

- L’affermazione principale del libro è che “donna non si nasce, si diventa”: significa che essere donna non è un dato naturale ma una costruzione culturale

- I riferimenti filosofici utilizzati sono l’esistenzialismo, Hegel, Lacan, Lévi-Strauss

- Per superare una condizione di inferiorità imposta, sostiene che per le donne sia necessario perseguire l’indipendenza economica e culturale