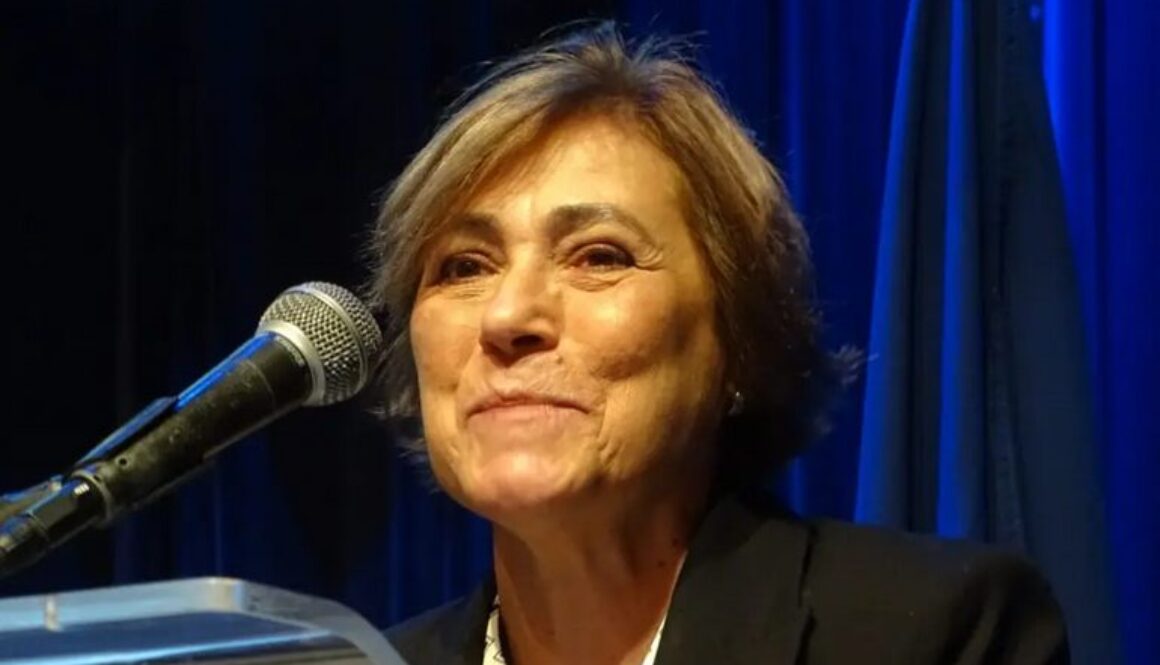

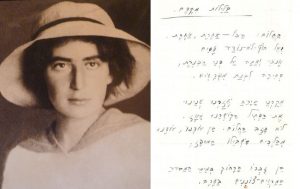

Poemas de Maria do Rosário Pedreira- Poetessa e scrittrice portoghese-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Poemas de Maria do Rosário Pedreira- Poetessa e scrittrice portoghese-

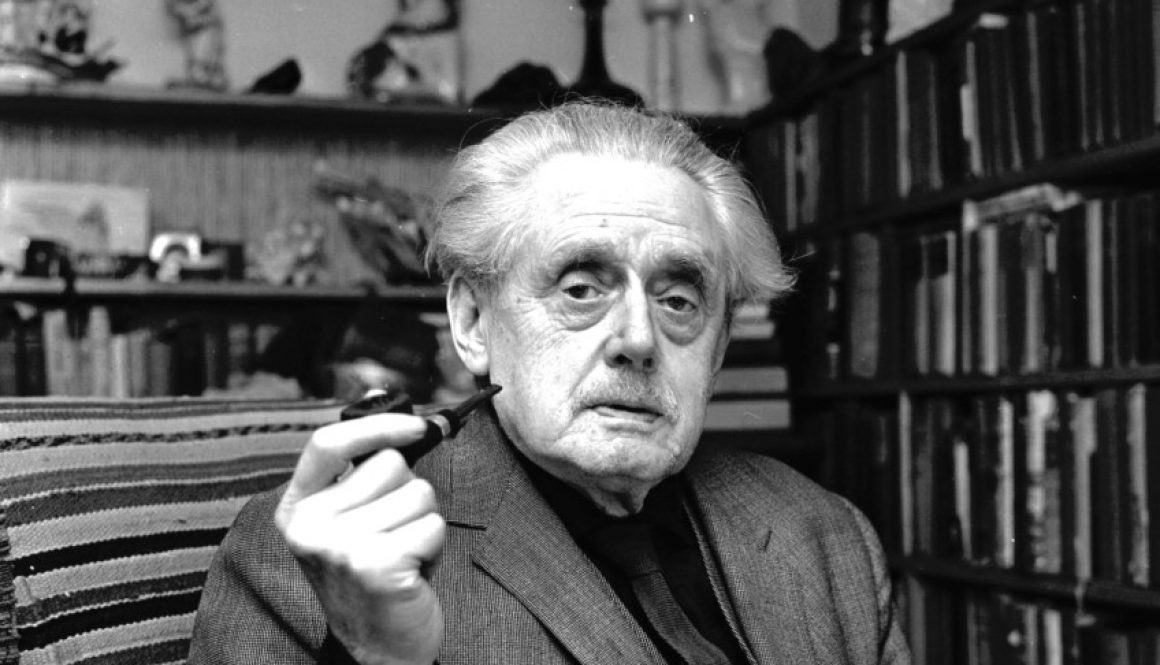

Maria do Rosário Pedreira è un’editrice, scrittrice, poetessa e paroliera portoghese. Laureata in Lingue e letterature moderne, con specializzazione in studi francesi e inglesi, ha insegnato per cinque anni negli anni ’80.Nel 1987 diventa editrice grazie all’impegno del prof. Antonio Manuel Baptista, iniziando questa attività nel campo dei libri di divulgazione scientifica.

Non c’è più nessun nome

Non c’è più nessun nome. Dopo di te

mi destinarono solo nomi che non amai,

volti sui quali non volli posare gli occhi per paura

di fissarli, mani che erano sempre l’ombra

delle tue mani sotto le lenzuola. Mai neanche le vidi

né toccai quelle dita che, nel buio, celebravano

nella mia la tua carne – se un altro motivo le portò,

per quanto vago, anche non volli udirlo, mai

lo seppi. Dopo di te, dopo gli altri uomini,

è ancora il tuo nome che dico. E nessun altro.

Lascia il tempo cadere sul tuo nome

Lasciai cadere il tempo sul tuo nome,

come si adagia il marmo sulla terra e

l’acqua si sparge sulle braci. Mi vestii

di lutto come le donne che disfano

le culle vuote da tanto le guardano; e vidi

il sangue scendere finalmente sulla ferita,

come la cera che si rapprende sul palmo della mano

prima di perdersi nelle dita in polvere. Se

ti dimenticai, fu perché volli qualcuno che mi

chiamasse, un corpo che fosse un altro sul mio

corpo, una voce offerta per la mattina. Ma

niente, ma nessuno. Se il tempo non si

fosse abbattuto sul tuo nome, avrei potuto

almeno ora ricordarti – poiché non c’è

lapide senza corpo né cenere che non abbia

arso. E la casa è oggi più fredda che

mai: lasciai passare il tempo sul tuo

nome, e non c’è focolare, non c’è nido, non ci sono

figli che si possano perdere da me, né

candele per riempire di memoria questo silenzio.

So chi sei, ma mi manca il tuo nome

So chi sei, ma mi manca il tuo nome – né

sempre le parole arrivano agli occhi. Ma

non dare importanza: ci sono altre cose che non

dimenticherò mai – le mie braccia ancorate al tuo

corpo, una cecità, e il mondo improvvisamente tanto

piccolo – e queste, tu non lo sai, mi mancano

anche. Il tuo volto, dammelo per un secondo, La

tua bocca, chiaro. Sono tanti gli anni senza te nelle pieghe

della mia gonna, tanta vita custodita per un giorno

così. Adesso ritorna, dunque. Lascia cadere quel sorriso

delle tue labbra, – nelle mie deve distendersi come

il sole, all’imbrunire, quando di nuovo sopra di loro

respirerai con il profumo salato delle maree. Ma

non dire niente del mio corpo stanco – è una camicia

d’estate dimenticata sulla spiaggia, e l’abito è sempre

il meno, tanto fa. Non vedi chi sono? Il tempo

non può aver castigato solo il mio sguardo. Vieni

più vicino e spia adagio: sono tanti gli anni

senza le tue braccia nelle maniche del mio vestito,

tanto sangue custodito nelle vene per una notte

così. E tu già te ne vai?

Fra noi c’è una ferita

Fra noi c’è una ferita che ormai non

sanguina, ma non si rimargina – un amore

che dura ancora ed è perso. Se rimaniamo

insieme, non vediamo mai passare la lamina

del tempo, ma diventiamo sempre

più vecchi di quando partimmo. Dicono

che ci sono bende e bavagli tra di noi,

ma sono tanti i lacci, tante le

fasciature, che mi domando perché si

allontanano gli occhi nel toccarsi, perché

solo dice il silenzio ciò che non dura. Non

ci sono parole possibili – fra di noi – il

vento è sempre più vento nella camicia

e il dolore più dolore nelle mani quando le

sciogliamo. Ma niente di questo conta, perché

gli occhi che ridono tanto nelle pieghe del

vestito sono i più tristi del mondo se

li guardiamo. So che mento quando

paragono ciò che la vita ci rubò a

ciò che ci ha dato; ma, se mi tocco e ormai non

sono un corpo, mi limito a indovinare

un nome per ciò che non sento e

mi rifiuto di credere che sia il tuo.

Ho messo un abito scollato

Ho messo un abito scollato e non so se ritorni,

ma le parole sono pronte sulle labbra come

segreti imperfetti o germogli di acqua custoditi per

l’estate. E, se di notte le ripeto in sordina, nel silenzio

della stanza, prima di addormentarmi, è come se all’improvviso

gli uccelli fossero già arrivati a sud e tu ritornassi

in cerca di questi antichi messaggi lavati dal tempo:

Andiamo a casa? Il sole dorme sui tetti la domenica

e c’è un intenso odore di lino sparso sui tetti.

Possiamo rivoltare i sogni al rovescio, dormire dentro

il pomeriggio

e lasciare che il tempo si occupi dei gesti più piccoli.

Andiamo a casa. Ho lasciato un libro aperto a metà sul

pavimento

della stanza, sono sole nella scatola le vecchie foto

del nonno, c’erano le tue mani strette con forza, quella

musica che eravamo soliti ascoltare d’inverno. E io voglio

rivedere

le nuvole ritagliate nelle finestre rosse del crepuscolo;

e voglio andare di nuovo a casa. Come le altre volte.

E così mi preparo per il sonno, notte dopo notte, dipanando la

lenta

matassa dei giorni per scontare l’attesa. E, quando la nidiata

allontanerà alla fine le ali della chiglia al suo primo volo,

di certo mi troverò ancora qui, ma potrò dire che, per lo

meno qualche volta, già inviai i messaggi, già dalla mia

bocca udii queste parole, che tu ritorni o non ritorni.

Non ho saputo il tuo nome

Non ho mai saputo il tuo nome. Entrasti un pomeriggio,

per sbaglio, a domandare se io ero un’altra persona –

un sole che improvvisamente aggiungeva calce ai muri,

un incendio capace di divorare il cuore del mondo.

Non ti mentii; mi alzai e ti condussi alla porta giusta

come un veliero trascina i sogni in mare; ma,

prima di lasciarti, ti dissi ancora che in quel pomeriggio

mi sarebbe piaciuto molto chiamarmi un’altra cosa – o

essere un gatto, per poter avere più di una vita.

Il cammino fino a te

È sempre stato così incerto il cammino fino a te:

tanti mesi di pietre e di spine, di

cattivi presagi, di rami che graffiavano la

carne come tridenti, di voci che mi

dicevano che non valeva la pena continuare, che

il tuo sguardo era già una menzogna; e il mio

cuore sempre così sordo a tutto questo,

sempre a gridare qualcos’altro più alto affinché

le gambe non potessero ricordare le

loro ferite, perché i piedi ignorassero

le pene del viaggio e avanzassero tutti

i giorni di un poco, quel poco che

era tutto per raggiungerti. Fu per questo che,

al contrario di te, non volli dormire quella

notte: i tuoi baci si trovavano ancora tutti

sulla mia bocca e il disegno delle tue mani

sulla mia pelle. Io sapevo che addormentarsi

era smettere di sentire, e non volevo perdere i

tuoi gesti sul mio corpo un secondo che

fosse. Allora mi sedetti sul letto a guardarti

dormire, e sorrisi come mai avevo sorriso prima

di quella notte, sorrisi tanto. Ma tu parlasti

improvvisamente nel sonno, allungasti il

braccio verso me e chiamasti sottovoce.

Chiamasti due volte. O tre. E sempre così

sottovoce. Ma nessuna fu per dire il mio nome.

A cosa mi è servito correre

A cosa mi è servito correre per tutto il mondo,

trascinare, di città in città, un amore

che pesava più di mille valigie; mostrare

a mille uomini il tuo nome scritto in mille

alfabeti e un’immagine del tuo volto

che io giudicavo felice? A cosa mi è servito

respingere questi mille uomini, e gli altri mille

che fecero di tutto perché mi fermassi, mille

volte pettinando le pieghe del mio vestito

stanco di viaggi, o dicendo il tuo nome

così bello in mille lingue che io mai

avrei compreso? Perché era solo dietro te

che correvo il mondo, era con la tua voce

nelle mie orecchie che io trascinavo il fardello

dell’amore di città in città, il tuo nome

sulle mie labbra di città in città, il tuo

volto nei miei occhi durante tutto il viaggio.

Si ricordava di lui

Si ricordava di lui e, per amore, anche se pensava

a un serpente, avrebbe detto solo un arabesco; e avrebbe nascosto

nella gonna il morso caldo, la ferita, l’impronta

di tutti gli inganni, avrebbe fatto quasi tutto

per amore: avrebbe dato il sonno e il sangue, la casa e la felicità,

e avrebbe custodito silenziosi i fantasmi della paura, che sono

i padroni delle piú grandi verità. Già un’altra volta aveva mentito

e per amore si sarebbe seduta alla tavola di lui

e avrebbe negato che lo amava, perché amarlo era un inganno

ancora piú grande che mentirgli. E, per amore, si mise

a disegnare il tempo come una linea stordita, sempre

al cadere di una pagina, a prolungare il mancato incontro.

E faceva stelle, anche se pensava alle croci;

arabeschi, anche se ricordava solo serpenti.

Non dire per cosa vieni.

Non dire per cosa vieni.

Lasciami indovinare

dalla polvere dei tuoi capelli

che vento ti ha mandato.

È lontana la … tua casa?

Ti do la mia:

leggo nei tuoi occhi la stanchezza del giorno che ti ha vinto;

e, sul tuo volto, le ombre mi raccontano il resto del viaggio.

Dai,

vieni a dar riposo ai tormenti del cammino

nelle curve del mio corpo

– è una meta senza dolore e senza memoria.

Hai sete?

Avanza dal pomeriggio solo una fetta d’arancia

– mordila nella mia bocca senza chiedere.

No, non dirmi chi sei né per che cosa vieni.

Decido io.

Paura dell’amore

Non aver paura dell’amore. Posa la tua mano

lentamente sul petto della terra e senti respirare

i nomi delle cose che lì stanno

crescendo: il lino e la genziana, la verzura odorosa

e le campanule blu; la menta profumata per

le bevande dell’estate e l’ordito delle radici di una

pianticella d’alloro che si organizza come un reticolo

di vene nella confusione di un corpo.

Mai la vita

è stata solo inverno.

Questa mattina

Questa mattina il sole è passato improvvisamente

dall’altra parte della via – sono così in ombra

le case quando di loro si perde il nome di

qualcuno, così scuri i cuori di quelli che

restano là dentro per abitare il dolore.

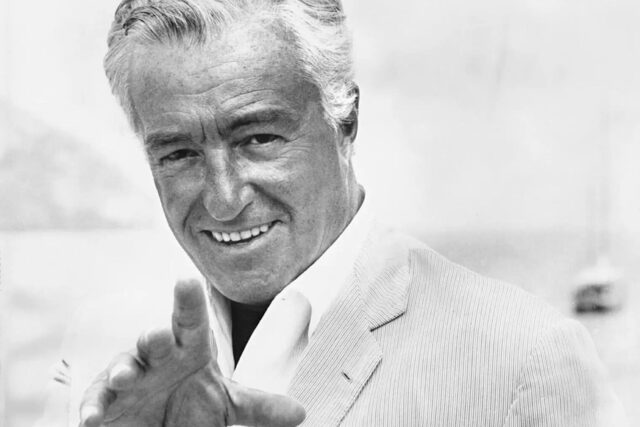

Maria do Rosário Pedreira (Lisbona , 21 settembre 1959) è un’editrice, scrittrice, poetessa e paroliera portoghese. Laureata in Lingue e letterature moderne, con specializzazione in studi francesi e inglesi, ha insegnato per cinque anni negli anni ’80.

Nel 1987 diventa editrice grazie all’impegno del prof. Antonio Manuel Baptista, iniziando questa attività nel campo dei libri di divulgazione scientifica.

Dal 1989 al 1998 è stata autrice della raccolta giovanile “Clube das Chaves”, con Maria Teresa Maia Gonzalez, pubblicandone 21 titoli. In seguito, nel 2000, ha pubblicato la raccolta giovanile “Detective Maravilhas”, con 17 volumi.

Cura attualmente autori come Nuno Camarneiro, Ana Cristina Silva, Vasco Luís Curado, Gabriela Ruivo Trindade, Norberto Morais, Nuno Amado, Cristina Drios, Carlos Campaniço, João Rebocho Pais e Paulo Moreiras.

Come scrittrice ha pubblicato diverse opere di narrativa, poesia, cronaca e letteratura giovanile, ricercando in quest’ultimo genere la trasmissione di valori umani e culturali. Per l’autrice, già premiata con alcuni premi letterari, la casa può essere considerata come un mondo dove tutto ciò che dura è contenuto, anche se sotto forma di memoria, con nostalgia.

È autrice di diversi testi musicali di fado, cantati da Carlos do Carmo, António Zambujo, Aldina Duarte, Ana Moura e, più recentemente, da Salvador Sobral.

Maria do Rosário Pedreira-Nació en Lisboa, Portugal, en 1959. Esta reconocida poeta, escritora y editora estudió Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad Clásica de Lisboa. En 1996 publicó su primer libro de poesía, A Casa e o Cheiro dos Livros, y desde entonces ha sido autora tanto de poesía como de novelas, literatura juvenil, ensayos, crónicas y letras para fado. Como editora, estuvo detrás del surgimiento de varios de los autores contemporáneos más destacados de Portugal, como José Luís Peixoto y Valter Hugo Mãe, y también publicó las colecciones de literatura juvenil O Clube das Chaves y Detective Maravilhas, las cuales han tenido una excelente acogida en Portugal. Entre sus libros publicados está su antología Poesía reunida, que en 2012 ganó el premio de literatura de la Fundación Inês de Castro.

Poemas de Maria do Rosário Pedreira

Arte poética

Num romance, uma chávena é apenas

uma chávena — que pode derramar

café sobre um poema, se o poeta,

bem entendido, for a personagem.

Num poema, mesmo manchado

de café, a chávena é certamente a

concha de uma mão — por onde eu

bebo o mundo em maravilha, se tu,

bem entendido, fores o poeta.

No nosso romance, não sou sempre

eu quem leva as chávenas para a mesa

a que nos sentamos à noite, de mãos

dadas, a dizer que a lata do café chegou

ao fim, mas a pensar que a vida é

que já vai bastante adiantada para os

livros todos que ainda pensamos ler.

No meu poema, não precisamos de café

para nos mantermos acordados: a minha

boca está sempre na concha da tua mão,

todos os dias há páginas nos teus olhos,

escreve-se a vida sem nunca envelhecermos.

Arte poética

En una historia, una taza es tan sólo

una taza, que puede derramar

café sobre un poema, si el poeta,

entiéndase bien, es el personaje.

En un poema, así esté manchado

de café, la taza es con seguridad el

cuenco de una mano; por donde yo

bebo el mundo en éxtasis si tú,

entiéndase bien, eres el poeta.

En nuestra historia, yo no soy siempre

quien lleva las tazas a la mesa

donde nos sentamos cada noche, enlazando

las manos, para comentar que la lata del café

se terminó, pero pensando que es la vida

la que ya ha avanzado mucho para los

libros que todavía quisiéramos leer.

En mi poema no necesitamos café

para mantenernos despiertos: mi

boca está siempre en el cuenco de tu mano,

todos los días hay páginas en tus ojos,

la vida se escribe y nunca envejecemos.

***

O meu mundo tem estado à tua espera; mas

não há flores nas jarras, nem velas sobre a mesa,

nem retratos escondidos no fundo das gavetas. Sei

que um poema se escreveria entre nós dois; mas

não comprei o vinho, não mudei os lençóis,

não perfumei o decote do vestido.

Se ouço falar de ti, comove-me o teu nome

(mas nem pensar em suspirá-lo ao teu ouvido);

se me dizem que vens, o corpo é uma fogueira —

estalam-me brasas no peito, desvairadas, e respiro

com a violência de um incêndio; mas parto

antes de saber como seria. Não me perguntes

porque se mata o sol na lâmina dos dias

e o meu mundo continua à tua espera:

houve sempre coisas de esguelha nas paisagens

e amores imperfeitos — Deus tem as mãos grandes.

***

Mi mundo ha estado esperándote; pero

no hay flores en los jarrones, ni velas sobre la mesa,

ni retratos escondidos al fondo de los cajones. Sé

que un poema se escribiría entre nosotros dos; pero

no compré el vino, no cambié las sábanas,

no perfumé el escote del vestido.

Si oigo hablar de ti, me conmueve tu nombre

(pero ni pensar en suspirarlo a tu oído);

si me dicen que vienes, el cuerpo es una hoguera:

me crepitan brasas en el pecho, trastornadas, y respiro

con la violencia de un incendio; pero parto

antes de saber cómo sería. No me preguntes

por qué el sol se mata en el filo de los días

y mi mundo continúa esperándote:

siempre hubo cosas de soslayo en los paisajes

y amores imperfectos; Dios tiene las manos grandes.

Fado

Dizem os ventos que as marés não dormem esta noite.

Estou assustada à espera que regresses: as ondas já

engoliram a praia mais pequena e entornaram algas

nos vasos da varanda. E, na cidade, conta-se que

as praças acoitaram à tarde dezenas de gaivotas

que perseguiram os pombos e os morderam.

A lareira crepita lentamente. O pão ainda está morno

à tua mesa. Mas a água já ferveu três vezes

para o caldo. E em casa a luz fraqueja, não tarda

que se apague. E tu não tardes, que eu fiz um bolo

de ervas com canela; e há compota de ameixas

e suspiros e um cobertor de lã na cama e eu

estou assustada. A lua está apenas por metade,

a terra treme. E eu tremo, com medo que não voltes.

Fado

Dicen los vientos que las mareas no duermen esta noche.

Estoy asustada esperando que regreses: las olas ya

se tragaron la playa más pequeña y derramaron algas

en las macetas del balcón. Y, en la ciudad, se cuenta que

la plazas acogieron por la tarde a decenas de gaviotas

que persiguieron a las palomas y las mordieron.

La chimenea crepita lentamente. El pan todavía está tibio

en tu mesa. Pero el agua ha hervido ya tres veces

para el caldo. Y en casa la luz se debilita, no tardará

en apagarse. Y tú no tardes, que hice una tarta

de hierbas con canela; y hay mermelada de ciruelas

y merengues y una manta de lana en la cama y yo

estoy asustada. Sólo está la mitad de la luna,

la tierra tiembla. Y yo tiemblo, temiendo que no vuelvas.

***

Mãe, oxalá eu nunca tivesse largado a tua mão:

com o menino ao colo, fez-se a estrada maior do

que o meu desespero, amarrotou-se de velho meu

coração tão claro. Eu tinha catorze anos antes

do estrondo, catorze anos e meio antes do teu

grito, quinze anos cumpridos quando afastei o

véu dos teus cabelos: se me dizias sempre que não

fosse para longe, porque pediam o contrário os

teus olhos parados? Ainda por cima, mãe, chegar

ao campo foi como bater a uma porta cansada –

mil tendas que eram velas remendadas, barcos para

ficar de novo pelo caminho. Trouxeram-nos mantas

cheias de perguntas; tentaram-me com doces

para me pôr no lugar; mudaram ao meu irmão

a fralda com as mãos frias. Mãe, eu disse-lhes que

o menino era meu; e agora, quando ele procura os

teus seios no meu corpo sem formas, cubro com

o teu véu os meus cabelos e canto-lhe baixinho

canções de açúcar. Não sei que idade tenho, mãe,

mas oxalá eu nunca tivesse largado a tua mão.

***

Madre, ojalá yo nunca hubiera soltado tu mano:

con el niño en brazos, se hizo el camino más largo

que mi desesperación, se arrugó de viejo mí

corazón tan claro. Yo tenía catorce años antes

del estruendo, catorce años y medio antes de tu

grito, quince años cumplidos cuando alejé el

velo de tus cabellos: si me decías siempre que no

me alejara, ¿por qué pedían lo contrario

tus ojos parados? Además, madre, llegar

al campo fue como llamar a una puerta cansada;

mil tiendas que eran velas remendadas, barcos para

quedarse de nuevo por el camino. Nos trajeron cobijas

llenas de preguntas; me tentaron con dulces

para ponerme en mi lugar; con las manos frías

le cambiaron el pañal a mi hermano. Madre, yo les dije que

el niño era mío; y ahora, cuando él busca

tus senos en mi cuerpo sin formas, cubro con

tu velo mis cabellos y le canto bajito

canciones de azúcar. No sé qué edad tengo, madre,

pero ojalá yo nunca hubiera soltado tu mano.