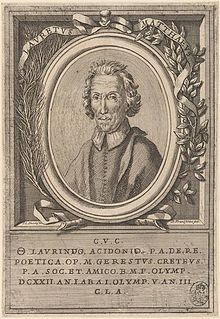

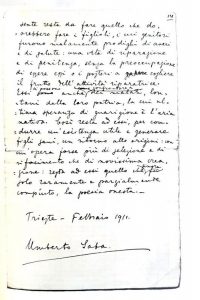

Hans Magnus Enzensberger-Poeta e scrittore tedesco-” Polaroid che sbiadisce”-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

una poesia di Hans Magnus Enzensberger-Traduzione di Anna Maria Carpi

Hans Magnus Enzensberger ( 1929-20222)Poeta, scrittore, traduttore ed editore tedesco. La sua poesia, con espressione volutamente antipoetica e provocatoria, non vede un mezzo di salvezza per l’uomo e si presenta come denuncia spietata di tutte le storture e debolezze della società.

POLAROID CHE SBIADISCE

*

È raro che tu oda un suono di corni.

Anche espressioni come rinuncia,

voluttà, beatitudine

non ti giungono quasi più all’orecchio.

Sono andati perduti

stilo, polizzino di confessione, lacca per sigilli.

Le donne di una volta

Lentamente si dissolvono,

sempre più pallide

nell’emulsione degli anni.

Che la tristezza diventa bianca

E nel bianco si dilegua,

che la vendetta scolora

e la voglia si squaglia –

e fosse solo questo,

o anima bella!

Anche la stanchezza

ti diventerà indolore,

anche il dolore.

[Traduzione di Anna Maria Carpi]

Biografia Hans Magnus Enzensberger ( 1929-20222)

Hans Magnus Enzensberger Scrittore tedesco (Kaufbeuren, Allgäu, 1929 – Monaco di Baviera 2022). Autore anticonformista e versatile (romanziere, autore di testi teatrali, radiofonici ecc.), è stato tra gli animatori del Gruppo 47 ed è una delle figure più interessanti della letteratura tedesca del secondo dopoguerra. I suoi scritti, in particolare i saggi, sono permeati da un profondo pessimismo e denunciano causticamente le storture e le debolezze della società contemporanea.

Opere

Ancora adolescente patì la dura esperienza della guerra a cui partecipò nel 1944-45. La sua poesia (Verteidigung der Wölfe, 1957; Landessprache, 1960; Blindenschrift, 1964; Gedichte 1955-70, 1971; Mausoleum, 1975, trad. it. 1979; Der Untergang der Titanic, 1978, trad. it. 1980), pur risentendo molto dell’insegnamento brechtiano, non vede tuttavia un mezzo di salvezza per l’uomo e si presenta come denuncia spietata di tutte le storture e debolezze della società di oggi. Essa si distingue per l’originalità dell’espressione volutamente antipoetica e provocatoria, ricorrendo sia ai mezzi più facili di rottura (abolizione delle maiuscole, introduzione del gergo commerciale, rottura sintattica, ecc.), sia alla più raffinata demitizzazione della letteratura “bella” nell’uso profanante della citazione. Lo stesso carattere aggressivo e accusatore si rivela nei saggi più strettamente letterari, in cui E., nella ricerca dell'”artista radicale” (Clemens Brentanos Poetik, 1961), denuncia ogni debolezza o inattualità del fenomeno letterario. Molto importante la sua attività giornalistica, sviluppatasi soprattutto su Kursbuch e su Trans-Atlantik, battagliere riviste da lui create rispettivamente nel 1965 e nel 1980, nonché la sua opera saggistica, sempre a contatto con l’attualità senza però mai ridurvisi: Einzelheiten (1962; trad. it. Questioni di dettaglio, 1965); Politik und Verbrechen (1964; trad. it. 1979); Deutschland, Deutschland unter anderem (1967); Das Verhör von Habana (1970; trad. it. 1971); Der kurze Sommer der Anarchie (sotto forma di romanzo, 1972; trad. it. 1973); Palaver. Politische Überlegungen (1974; trad. it. 1976); Ach, Europa! (1987; trad. it. 1989). Del 1995 è la raccolta di poesie Kiosk. Neue Gedichte (trad. it. 2013), mentre sono stati pubblicati nel 1997 ZichZack (trad. it. 1999) e il fortunato Der Zahlenteufel (trad. it. 1997), tra l’apologo e la fiaba, in cui la matematica diventa, per un alunno che non ne è attratto, un mondo quasi magico. Ha poi scritto, tra l’altro: Esterhazy. Eine Hasengeschichte (con I. Dische, 1998; trad. it. 2002); Die Elixiere der Wissenschaft (2002; trad. it. 2004), in cui racconta storie, vere e mitologiche, che orbitano intorno alla scienza; Schreckens Männer. Versuch über den radikalen Verlierer (2006; trad. it. 2007); Josefine und Ich. Eine Erzählung (2006; trad. it. 2010); Hammerstein oder der Eigensinn: eine deutsche Geschichte (2008; trad. it. 2008); la raccolta di poesie Rebus (2009); i saggi Fortuna und Kalkül. Zwei mathematische Belustigungen (2009), Meine Lieblings-Flops, gefolgt von einem Ideen-Magazin (2010; trad. it. 2012) e Sanftes Monster Brüssel oder Die Entmündigung Europas (2011). Tra i suoi lavori più recenti occorre ancora citare Tumult (2014; trad. it. 2016) e Immer das Geld! (2015; trad. it. Parli sempre di soldi!, 2017).Fonte- Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

Hans Magnus Enzensberger (Kaufbeuren, 11 novembre 1929 – Monaco di Baviera, 24 novembre 2022) è stato uno scrittore, poeta, traduttore ed editore tedesco. Scrisse anche sotto gli pseudonimi di Andreas Thalmayr, Linda Quilt, Elisabeth Ambras e Giorgio Pellizzi

Enzensberger era considerato una delle figure letterarie fondatrici della Repubblica federale di Germania e scrisse più di 70 libri, con opere tradotte in 40 lingue. Fu uno degli autori principali del Gruppo 47 e influenzò il movimento studentesco della Germania occidentale del 1968. Ha ricevuto, tra molti altri, il Premio Georg Büchner e il Pour le Mérite.

Stile

In molte delle sue poesie Enzensberger ha adottato un registro ironico e sarcastico. Per esempio, la poesia “Classe media blues” è composta da un elenco di luoghi comuni tipici della classe media intervallati dalla frase “non ci possiamo lamentare” ripetuta svariate volte, e si conclude con una domanda: “ma che stiamo aspettando?”

Molte di queste poesie, inoltre, hanno trattato polemicamente tematiche socio-economiche. Enzensberger ha vissuto molti anni nella Cuba di Fidel Castro. Benché sia stato principalmente un poeta e un saggista, Enzensberger ha realizzato anche opere teatrali, cinematografiche, radiodrammi, reportage, traduzioni, romanzi e libri per bambini.

Vita privata

Aveva tre fratelli minori: Christian era un anglista e morì nel 2009. Ulrich era un membro fondatore della comunità residenziale di Berlino Kommune I e ha lavorato come autore. Il fratello Martin è morto di cancro ai polmoni a metà degli anni ’80.

Opere

Poesie

- (DE) Verteidigung der Wölfe, 1957

- (DE) Mausoleum. 37 Balladen aus der Geschichte des Fortschritts, 1975

- (DE) Der Untergang der Titanic, 1978

- (DE) Zukunftsmusik, 1991

Saggi

- (DE) Politik und Verbrechen, 1964

- (DE) Deutschland, Deutschland unter anderm. Äußerungen zur Politik, 1967

- (EN) Constituents of a Theory of the Media, 1970

- (DE) Gespräche mit Marx und Engels, 1970

- (DE) Palaver. Politische Überlegungen, 1974

- (DE) Politische Brosamen, 1982

- (DE) Die große Wanderung, 1992

- (DE) Zickzack, 1997

- (DE) Zickzack, 2000

- (DE) Schreckens Männer. Versuch über den radikalen Verlierer, 2006

Prose

- (DE) Das Verhör von Habana, 1970

- (DE) Der kurze Sommer der Anarchie. Buenaventura Durrutis Leben und Tod, 1972

- (DE) Ach, Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern, 1987

Romanzi

- (DE) Wo warst du, Robert?, 1998

Teatro

- (DE) Die Tochter der Luft, 1992

Opere tradotte in italiano

- Parli sempre di soldi!, traduzione di Isabella Amico di Meane, illustrazioni di Riccardo Guasco, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2017, ISBN 978-8806229306.

- Considerazioni del signor Z, 2015, Torino, Einaudi.

- Il mostro buono di Bruxelles, 2013, Torino, Einaudi.

- Josefine e io, 2010, Torino, Einaudi, trad. di Valentina Tortelli

- Hammerstein o dell’ostinazione, 2008, Torino, Einaudi, trad. di Valentina Tortelli

- Nel labirinto dell’intelligenza, 2008, Torino, Einaudi, trad. di Emilio Picco

- Storie raccapriccianti di bambini prodigio: sette casi che possono servire da monito agli ignari genitori, 2007, Torino, Einaudi, trad. di Alessandra Montrucchio

- Che noia la poesia. Pronto soccorso per lettori stressati, 2006, Torino, Einaudi, trad. di Enrico Ganni

- Il perdente radicale, 2007, Torino, Einaudi, trad. di Emilio Picco

- Gli elisir della scienza. Sguardi trasversali in poesia e in prosa, 2004, Torino, Einaudi, trad. di Vittoria Alliata

- introduzione a Una donna a Berlino. Diario aprile-giugno 1945, 2004, Torino, Einaudi, trad. di Palma Severi

- Esterhazy. Storia di un coniglio, 2002, Torino, Einaudi, trad. di Enrico Ganni

- Il teatro dell’intelligenza, 2002, Novara, Interlinea, trad. di Anna Maria Carpi

- Più leggeri dell’aria: poesie morali, 2001, Torino, Einaudi, trad. di Anna Maria Carpi

- Zig Zag. Saggi sul tempo, il potere e lo stile, 2000

- Ma dove sono finito? Sette viaggi straordinari nel tempo e nello spazio, 1998, Torino, Einaudi, trad. di Enrico Ganni

- Politica e crimine. Nove saggi, 1998, Torino, Bollati Boringhieri, trad. di Daniela Zuffellato

- Il mago dei numeri, 1997, Torino, Einaudi, trad. di Enrico Ganni

- Musica del futuro, 1997, Torino, Einaudi, trad. di Anna Maria Carpi

- Abbasso Goethe, 1996, Roma, Donzelli, trad. di Camilla Miglio

- Prospettive sulla guerra civile, 1994, Torino, Einaudi, trad. di Daniela Zuffellato

- La figlia dell’aria, 1994, Milano, Garzanti, trad. di Claudio Groff

- La grande migrazione, 1993, Torino, Einaudi, trad. di Paola Sorge

- Mediocrità e follia: considerazioni sparse, 1991, Milano, Garzanti, trad. di Emilio Picco

- Per non morire di televisione, 1990, Milano, Lupetti, trad. di Renato Cristin

- Ah Europa! Rilevazioni da sette paesi con un epilogo dell’anno 2006, 1989, Milano, Garzanti, trad. di Claudio Groff

- Dialoghi tra immortali. Morti e viventi, 1989, Milano, SE; 1992, Milano, Mondadori, trad. di Claudio Groff

- In difesa della normalità e altri scritti, 1988, Milano, SE, trad. di Claudio Groff

- La furia della caducità, 1987, Milano, SE, trad. di Claudio Groff

- Sulla piccola borghesia: un ‘capriccio sociologico’, seguito da altri saggi, 1983, Milano, Il Saggiatore, trad. di Laura Bocci

- La fine del Titanic. Commedia, 1980, Torino, Einaudi, trad. di Vittoria Alliata

- Politica e gangsterismo: quattro saggi su criminalità comune e strutture di potere, dalla Chicago degli anni 20 alla Roma degli anni 50, 1979, Roma, Savelli, trad. di Franco Montesanti

- Mausoleum: 37 ballate tratte dalla storia del progresso, 1979, Torino, Einaudi, trad. di Vittoria Alliata

- Politica e terrore: le antiche e oscure relazioni tra l’omicidio e l’attività politica, in quattro saggi, 1978, Roma, Savelli, trad. di Franco Montesanti

- Colloqui con Marx ed Engels, 1977, Torino, Einaudi

- Palaver. Azioni politiche, 1976, Torino, Einaudi, trad. di Anna Maria Marietti o Anna Solmi

- La breve estate dell’anarchia. Vita e morte di Buenaventura Durruti, 1973, Milano, Feltrinelli, trad. di Renato Pedio

- Interrogatorio all’Avana, 1971, Milano, Feltrinelli, trad. di Bruna Bianchi e Mario Rubino

- Letteratura e/o rivoluzione, 1970, Milano, Feltrinelli, trad. di Lapo Berti

- Questioni di dettaglio. Poesia, politica e industria della cultura, 1965, Milano, Feltrinelli; 1998, Roma, e/o, trad. di Giovanni Piana

- Poesie per chi non legge poesia, 1964, Milano, Feltrinelli, trad. di Franco Fortini e Ruth Leiser

Premi

- 1963 – Georg-Büchner-Preis

- 1985 – Heinrich-Böll-Preis

- 1993 – Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis (premio per la pace)

- 1998 – Heinrich-Heine-Preis

- 2002 – Premio Lerici Pea

- 2007 – Premio letterario Merck Serono

- 2010 – Premio Sonning

Onorificenze

Premio Principe delle Asturie per la comunicazione e l’umanistica (Spagna)

— 2002

Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere di Spagna (Spagna)