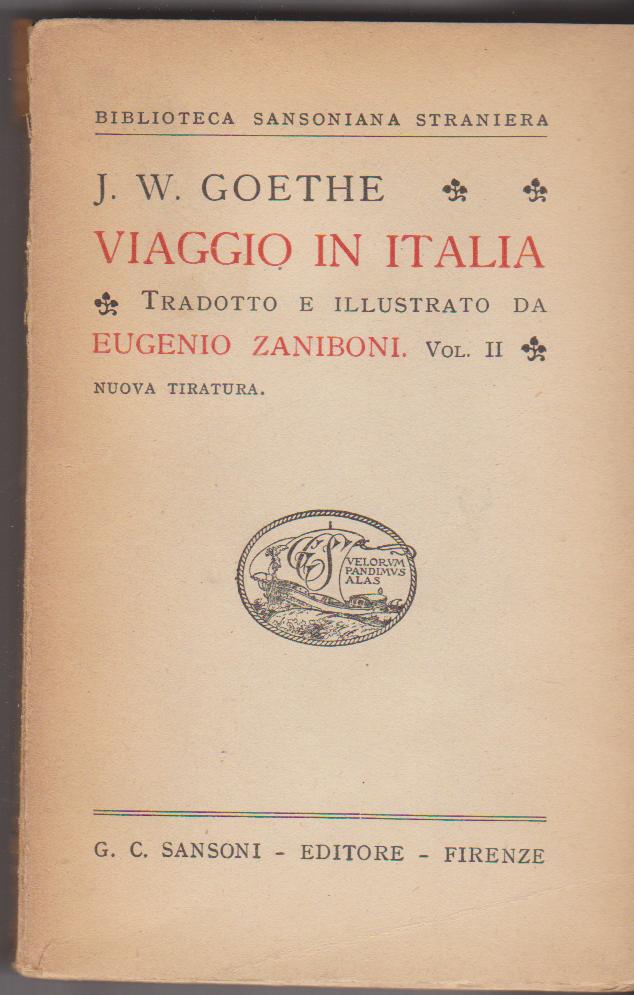

Goethe J.W- Viaggio in Italia-CAMPAGNA ROMANA-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Goethe J.W- Viaggio in Italia-CAMPAGNA ROMANA

Goethe J.W- Roma, 7 novembre 1788.-Sono qui , scrive Goethe , da sette giorni e lentamente si va formando nella mia mente il concetto generale di questa città. Non faccio altro che andare in giro senza riposo; studio la topografi a della Roma antica e della moderna, guardo le ruine e i palazzi, visito una villa e l’altra e le cose più meravigliose mi cominciano a diventar familiari; apro solamente gli occhi, guardo, vado e ritorno, poiché solo in Roma è possibile prepararsi a godere Roma.Confessiamolo pure, è un’impresa ardua e dolorosa, cavar fuori la vecchia Roma dalla nuova; ma si deve fare e sperare in una soddisfazione finale inapprezzabile. Si incontrano da per tutto tracce di una magnificenza e di uno sfacelo che sorpassano ogni nostra immaginazione.Quello che hanno lasciato i barbari è stato devastato dagli architetti della nuova Roma.Se si pensa che questa città vive da più di duemila anni, a traverso mutamenti così svariati e profondi, e che è ancora la stessa terra, gli stessi monti e spesso le stesse colonne e gli stessi muri, e nel popolo ancora le tracce dell’antico carattere, allora si diventa complici dei grandi decreti del destino e riesce difficile in principio all’osservatore di notare come Roma segue a Roma e non solo la nuova e la vecchia, ma anche le diverse epoche della vecchia e della nuova.Io cerco ora perfino i punti seminascosti, trovando molto giovamento dagli studi precedenti, poiché dal secolo XV in poi sono stati artisti e dotti in gran numero che hanno dedicata tutta la loro vita a questa impresa.Questa sconfinata profondità opera in noi silenziosamente quando ci aggiriamo per le vie di Roma in cerca di cose da ammirare.Altrove bisogna cercare attentamente per iscoprire cose che abbiano significato, qui invece ne siamo circondati e riempiti.

[…].”

BIOGRAFIA di Johann Wolfgang von Goethe. drammaturgo, poeta, saggista, scrittore, pittore, teologo, filosofo, umanista, scienziato, critico d’arte e critico musicale tedesco.

Johann Wolfgang von Goethe –Poeta, narratore, drammaturgo tedesco (Francoforte sul Meno 1749 – Weimar 1832). Genio fra i più poderosi e poliedrici della storia moderna, si manifestò in un’epoca in cui ormai risultava operante la consapevolezza d’una acquisita libertà di sentimenti e di espressione; gli fu quindi spontaneo rendersene partecipe e anzi incrementarla segnando un cambiamento radicale nella coscienza culturale tedesca ed europea. Definito “olimpico” per il suo equilibrio, per esso esaltato e anche censurato, e talora persino schernito, di questo equilibrio non fece oggetto di soddisfatta fruizione bensì oggetto ambizioso d’una continua, tutt’altro che olimpica ricerca, operata nei varî campi d’interesse, negli studî scientifici, nell’azione pubblica e soprattutto nella produzione poetica. Il padre Johann Kaspar, di modesta famiglia originaria della Turingia, valente giurista e consigliere imperiale, gli fu modello nella serietà degli studî e nella inesausta curiosità; la madre Katharina Elisabeth Textor, figlia del sindaco della città e appartenente alla migliore borghesia originaria della Svevia, gli trasmise il “piacere del favoleggiare”. Cresciuto quindi in un ambiente assai scelto, ebbe un’educazione adeguata, e già a 16 anni era a Lipsia per studiarvi diritto. Nel clima illuministicamente aperto della città fornì le sue prime prove poetiche secondo la moda anacreontica promossa da F. Hagedorn e Ch. M. Wieland, privilegiando un’espressione personalizzata contro la pedanteria moraleggiante imposta da J. Ch. Gottsched e da Ch. F. Gellert. Così, nel 1767, scrisse in alessandrini la commedia pastorale Die Laune des Verliebten (“I capricci dell’innamorato”), che è la prima professione d’un amore agitato e irritabile. Sulla stessa linea, tornato a Francoforte, nel 1769 scrisse la commedia d’ambiente Die Mitschuldigen (“I correi”), quadro acuto e scettico del mondo borghese. Marginali composizioni poetiche, raccolte in Buch Annette (“Libro per Annette”) e in Neue Lieder (“Canti nuovi”) fanno avvertire, oltre la moda, la ricerca d’un senso inconsueto della natura. Una grave malattia lo dispose a subire l’influsso della religiosità pietistica della madre e ancora di più dell’amica di lei, Susanne von Klettenberg, che lo orientò a cercare, come poi sempre fece, l’orma del divino nel segreto della natura.

Nel 1770 si trasferì a Strasburgo per terminarvi gli studî; tra le esperienze decisive che ivi compì spiccano l’incontro “fatale” con J. G. Herder e le sue teorie su storia e natura, creatività individuale e divenire universale, e la lettura di Shakespeare, che segnarono la prodigiosa produzione del successivo quinquennio. Ne sono testimonianza i Sesenheimer Lieder (“Canti di S.”), dettati dall’amore per Friederike Brion, nel loro insieme atto esplicito di adesione al movimento dello Sturm und Drang; la grossa cronaca drammatizzata, d’impronta shakespeariana, Die Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand (“Storia di G. di B. dalla mano di ferro”, 1771), poi (1773) rielaborata col titolo di Götz von Berlichingen, vasto e farraginoso affresco di argomento nazionale che fece decadere altri e persino più ambiziosi progetti di drammi come Mahomet e Prometheus, di cui rimasero solo brevi ma significativi frammenti. A questi, però, si affiancano inni a sfondo cosmico-panteistico, che sono testimonianze inequivocabili d’un sentimento integralmente aperto a un’esperienza di totalità, sull’onda d’un ardore creativo che G. non conobbe mai più (oltre Mahomets Gesang, “Canto di Maometto“, Prometheus, Wanderers Sturmlied, “Canto del viandante nella tempesta”, e Ganymed). Del resto quello era un periodo di tormentata inquietudine anche sul piano esistenziale, e nella produzione poetica si avverte una smania creativa che rischia talora la dispersione. Nel recupero del popolaresco, alla maniera del lontano H. Sachs, scrisse le satire carnevalesche Jahrmarktsfest zu Plundersweilern (“Festa della fiera di Pl.”, 1773) e Ein Fastnachtsspiel … vom Pater Brey (“Una rappresentazione carnevalesca di Padre Pappa”, 1773); una farsa di forte anche se non limpida accentuazione critica (Satyros, 1773); un’epica religiosa che sferza il filisteismo delle chiese (Der ewige Jude, “L’ebreo errante“, 1774). Prova d’uno stato d’animo di disagio, a lungo insanabile, per il colpevole abbandono di Friederike Brion è Clavigo (1774), tragedia della fanciulla abbandonata dall’amato più per leggerezza che per responsabile scelta. Di lì a poco Stella (1775), dramma d’un uomo che con pari intensità ama due donne, denuncia l’aspirazione alla libertà sentimentale. Una produzione tanto varia è tenuta insieme tuttavia dalla continua disposizione a confessarsi, a legare fino alla più intima convergenza vita e poesia. In tale spirito nacque anche l’opera conclusiva e più fortunata di questa felice stagione, il romanzo epistolare Die Leiden des jungen Werthers (“I dolori del giovane W.”, 1774), appassionata storia di una delusione amorosa che si conclude con il suicidio del protagonista; essa, in un’epoca segnata da un sentimentalismo esorbitante, conobbe un immediato, clamoroso successo. Intanto si era già affacciato nello spirito di G. il tema del Faust, che lo accompagnerà ossessivamente sino agli ultimi giorni della sua lunga vita.

Tornato a Francoforte al termine degli studî, dopo aver soggiornato a Wetzlar per farvi pratica presso il supremo tribunale imperiale, abbandonò gli ambiziosi disegni di carriera tracciati per lui dal padre, e nell’autunno del 1775 lasciò, questa volta definitivamente, la città natale per stabilirsi alla corte di Weimar, minuscola capitale d’un povero ducato di 120.000 abitanti. Entrato nelle simpatie della famiglia ducale, fu nominato consigliere segreto e quindi ministro, ottenendo infine il titolo nobiliare. Il primo decennio trascorso a Weimar fu di relativo silenzio poetico e d’intensa attività pratica. Il contatto costante coi problemi della vita lo sospingeva, piuttosto, verso le scienze naturali. Si occupò di geologia e di mineralogia (fra l’altro scrisse il trattato Über den Granit, “Sul granito”, 1784), passò all’anatomia, scoprendo nello stesso 1784 l’osso inframascellare; fu attratto infine dalla botanica e dalla storia naturale, in cui la sua riflessione trovava testimonianza di quella immanenza del divino che aveva già avvertito in forma intuitiva. Si compiva così la maturazione di quel panteismo cui del resto già da tempo aderiva. La produzione letteraria di questo periodo si può considerare limitata alle liriche e all’atto unico Die Geschwister (“I fratelli”, 1776), ispirati a Charlotte von Stein, donna di grande cultura alla quale G. fu legato per dieci anni e che influì profondamente sulla sua formazione. Nell’autunno del 1786, il viaggio in Italia si configura quasi come una fuga e segna un passaggio decisivo per la vita e l’ispirazione del poeta. Nel “paese dei limoni”, l’Italia classica del meridione e, più ancora, Roma, trovò realizzata quella sintesi di natura e arte, passato e presente, spiritualità e sensualità verso cui era proteso, e sentì rifiorire tutte le aspirazioni poetiche che il decennio attivistico di Weimar aveva in buona parte represso. Nel giugno del 1788 tornò a Weimar e il suo cambiamento gli procurò accoglienze decisamente fredde. Interruppe la relazione con la signora von Stein, e iniziò la convivenza con la giovane e umile Christiane Vulpius, che sposò solo nel 1806 pur avendone avuto fin dal 1789 un figlio, August, morto poi a Roma nel 1830. L’operosità creativa che era esplosa in Italia continuò a Weimar, in una stagione contrassegnata dal succedersi di opere quasi tutte ad alto livello. In Italia aveva portato a termine l’Egmont (1787), dramma della libertà dell’uomo che soccombe solo davanti alle forze del mondo esteriore e nemico, e ultimata la stesura in versi della Iphigenie in Tauris, testimonianza di un umanesimo ormai pienamente maturato, fusione perfetta di grecità e cristianesimo. Fu terminato invece a Weimar il Torquato Tasso, dramma di anime in cui gli elementi autobiografici (il poeta consapevole della propria genialità inserito in una sorda e intrigante corte principesca) sono filtrati ma tutt’altro che rimossi. Frutto dell’esperienza italiana, e in particolare romana, furono anche le Römische Elegien (1788-89), che nella fusione di classicità formale e sensualità di immagini segnano nel modo più palese il taglio fra questa e la precedente stagione poetica; ad esse seguiranno, dopo un nuovo, meno fortunato viaggio in Italia, i Venetianische Epigramme (1790). Dopo lo scoppio della Rivoluzione francese, G. da un lato dichiarò apertamente il proprio disprezzo verso gli ipocriti fautori del nuovo corso (nelle mediocri commedie Der Grosskophta, “Il gran mago egizio”, 1792, e Der Bürgergeneral, “Il cittadino generale”, 1793), dall’altro però fu egli stesso profondamente turbato dalla Rivoluzione, con sentimenti misti di adesione ai suoi principî e apprensione per il suo corso. Cercò allora sfogo in quella che definì la sua “Bibbia empia del mondo”, cioè nella versione in esametri omerici del bestiario medievale Reineke Fuchs (“La volpe R.”, 1793), satira più cinica che accorata dei dilaganti vizî. Una più pacata e valida presa di posizione fu quella dell’idillio in esametri Hermann und Dorothea (1797), che inquadra i valori morali di una sana, tradizionale etica borghese.

Intanto, nel 1794 si era creato il sodalizio con J. C. F. Schiller che, durato fino alla morte di quest’ultimo (1805), nel decennio definito per eccellenza classico, portò a reciproco arricchimento le due personalità, pur tanto diverse per estrazione e per temperamento. Per G. l’amicizia con Schiller significò una coscienza della propria missione poetica pienamente riconquistata. Sulla rivista di Schiller, Die Horen, G. pubblicò, nel 1795-97, le Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten (“Conversazioni di emigrati tedeschi”), specie di piccolo Decameron, prototipo del genere ancora inedito della novella classica; vi pubblicò anche il Märchen (“Fiaba”), da cui tanto dipese la fiabistica romantica. La solidarietà fra i due giunse persino alla scrittura in comune, da cui nacque la raccolta di Xenien (“Doni ospitali”, 1797), epigrammi di aspra censura ai letterati contemporanei. Sia pure per pochi numeri, anche G. pubblicò una sua rivista, Die Propyläen (1798-1800), in cui propagandò il suo verbo classicistico. Come teorico, pur fornendo prove di alto interesse, per esempio il saggio Winckelmann und sein Jahrhundert (“W. e il suo secolo”, 1805), non riuscì sempre a evitare l’insidia dell’accademismo, in cui del resto incorse anche una certa produzione poetica: è il caso della frammentaria tragedia Helena, del 1800, poi rifusa nella seconda parte del Faust, e dell’epos Achilleis, del 1799, concepito come continuazione dell’Iliade. L’interesse per il classicismo spinse G. a riprendere anche i due temi per antonomasia “goethiani”, quello di Wilhelm Meister e di Faust. Già prima del viaggio in Italia G. aveva iniziato, e poi sospeso, un vasto romanzo a sfondo autobiografico, Wilhelm Meisters theatralische Sendung (“La missione teatrale di W. M.”), il cui manoscritto fu ritrovato solo nel 1910; era la narrazione realistica delle esperienze di un giovane della buona borghesia innamorato del teatro. Nel 1794 G. ne riprese il tema e nel 1796 uscì una compiuta stesura del romanzo sotto il titolo Wilhelm Meisters Lehrjahre (“Gli anni di noviziato di W. M.”), capolavoro del genere tipicamente tedesco dell’Entwicklungsroman (romanzo di formazione) e nello stesso tempo quadro vivace di tutta un’epoca. Al Faust G. si era dedicato fin dal 1772, e nel 1775 era pronta una prima e incompleta stesura, il cosiddetto Urfaust (il cui ritrovamento è avvenuto solo nel 1887), una delle opere più legate alla poetica dello Sturm und Drang. Mutilo delle scene terminali era anche il primo Faust (Faust. Ein Fragment, 1790), e solo nel 1808 uscì la redazione definitiva della prima parte (Faust. Der Tragödie erster Teil), dopo un lavoro frazionato lungo l’arco di un decennio. Per il poeta, ormai giunto all’età matura, si trattava di un’acquisizione di recupero, e la dedica con cui si apre il monumentale edificio poetico rievoca le figure del dramma come emergenti da un passato lontano. L’immediatezza della presenza di Mefistofele, il ritmo serrato della tragedia di Gretchen delle precedenti stesure, sono andati perduti; ma la prospettiva su cui il dramma si apre ha finalmente raggiunto l’estrema vastità significativa del grande dramma simbolico, che coinvolge le potenze divine e demoniache e attinge dimensioni cosmiche, eppure rimane sostanzialmente dramma psicologico dell’uomo che non può rinunciare alla sua volontà di dominare il mondo.

Con la morte di Schiller (1805) e la catastrofe nazionale di Jena (1806), si era aperta per G. la lunga stagione della senilità. Allo sconforto e all’isolamento aveva reagito immergendosi negli studî scientifici, in particolare sull’ottica, senza con questo rallentare l’intensità della produzione letteraria. Allo stesso anno del Faust appartiene il dramma allegorico Pandora, e nel 1809 vide la luce Die Wahlverwandtschaften (“Le affinità elettive”), esemplare romanzo sulla passione amorosa vissuta in età adulta. La profondità dell’analisi psicologica e la tensione della vicenda sono sorrette da una scrittura perfettamente sorvegliata che asciuga senza offuscare il pathos che attraversa l’intera narrazione. Dopo una laboriosa gestazione uscì nel 1819 il Westöstlicher Divan (“Divano occidentale orientale”), dettato anzitutto dall’amore, tanto forte quanto dolorosamente votato a una cosciente rinuncia, per Marianne von Willemer, giovanissima poetessa. È il solo complesso di poesie pubblicato da G. in unico volume, e costituisce l’eccezionale testimonianza di una volontà e di una capacità di rinnovamento che attingevano alle più varie esperienze di vita e di cultura, recuperate attraverso un procedimento selettivo accorto e costante. Anche lo stile, non più immediato e plastico, è divenuto rarefatto e sfiora talvolta il sublime nella mediazione fra la vivacità del sentimento e l’amaro dell’acquisita saggezza. G. nel frattempo si era reso conto, dopo i due incontri con Napoleone, nel 1808, dell’importanza ormai storica della sua persona. All’avvento della Restaurazione, in un mondo che riconosceva sempre meno come proprio, sentì doveroso tornare indietro per fissare indelebilmente la sua personale storia. Non scrisse una vera autobiografia, ma ne lasciò ampî e spesso suggestivi squarci in Dichtung und Wahrheit (“Poesia e verità”, 1809-14 e 1830), che, pur coprendo solo gli anni fino al 1775 e senza essere sempre cronachisticamente attendibile, assunse il significato di documento storico, cioè d’interpretazione di un’intera epoca. Per alcuni aspetti documento ancora più suggestivo, anche se stilisticamente meno accurato, fu l’Italienische Reise (“Viaggio in Italia”, 1816-17, 1829), che ancora oggi gode di enorme fortuna.

Nonostante i frequenti attestati di stima da tutta Europa e l’omaggio di uomini come Byron e Manzoni, G. conobbe negli ultimi anni l’amarezza dell’isolamento quasi integrale nel nuovo clima culturale creatosi con il Romanticismo, a lui radicalmente estraneo. Nel riprendere ancora una volta i temi di Meister e di Faust, volle testimoniare e verificare globalmente la sua esperienza di poeta, di prosatore e di uomo confrontandosi con un mondo in cui non era possibile ripristinare quell’umanesimo integrale che era stato l’ideale del Rinascimento. Il Wilhelm Meisters Wanderjahre (“Gli anni del pellegrinaggio di W. M.”, 1829) rivela la disponibilità e l’interesse di G. per le esigenze di un assetto sociale nuovo, ma reca un sottotitolo sintomatico, Die Entsagenden “I rinuncianti”. L’ultimo Faust fu elaborato tra il 1825 e il 1831, con la dolorosa parentesi della morte del figlio e di una grave malattia da cui G. si riprese, forse, per la estrema determinazione di portare a compimento l'”opera della sua vita”. Quest’opera denuncia il peso dell’investimento che è stato fatto su di essa e risulta eterogenea, sovraccarica, diluita da intellettualismi e genericità, ma ha pagine di straordinaria bellezza e resta la potente e inquietante somma poetica di tutta una vita. Faust, che all’inizio si ridesta a nuova vita, è destinato alle esperienze più sbalorditive, ad attingere dimensioni sempre più vaste e globali, passando di affanno in affanno e di colpa in colpa finché, vecchissimo e quasi cieco, saluterà la morte con un esaltante inno alla libertà. La seconda parte del Faust (Faust. Der Tragödie zweiter Teil) fu pubblicata pochi mesi dopo la morte di G., per sua esplicita volontà. Egli era certo che non avrebbe ricevuto comprensione da parte di contemporanei, e non s’ingannava: in particolare l’ultimo G. non era fatto per essere agevolmente inteso, ma in generale il clima intellettuale e politico degli anni della Restaurazione non era fatto per recepire un autore che sembrava fossilizzato su posizioni esclusive e in ogni modo antiquate. Il 1848, e quanto ad esso tenne dietro, portò a rinvenire in Schiller piuttosto che in G. il genio ispiratore, quale poeta della libertà. La varia, complessa, spesso tragica vicenda storica della Germania durante gli ultimi cento anni a più riprese ha ribadito tale ideologica predilezione. Ma già il cosiddetto “realismo poetico” assunse G. come suo modello e maestro; il liberalismo borghese vide in lui l’ultimo e sommo rappresentante di una cultura umanistica, a un tempo tipicamente tedesca e profondamente europea; più tardi il monismo scientifico e filosofico guardò a lui come al poeta-pensatore capace di grandi e profetiche intuizioni. Nonostante la varietà e disparità d’opinione dei suoi innumerevoli critici (tra cui Hauptmann, Hofmannsthal, George, Hesse, Th. Mann), è unanime il giudizio che lo riconosce campione geniale dell’autonomia individuale, nel solco di una cultura di cui ha saputo raccogliere e incrementare la grande eredità.

Fonte-© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani –