Ugo OJETTI Lettera a John Dos Passos, Sulla Povera America-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Ugo OJETTI -Lettera a John Dos Passos, Sulla Povera America.

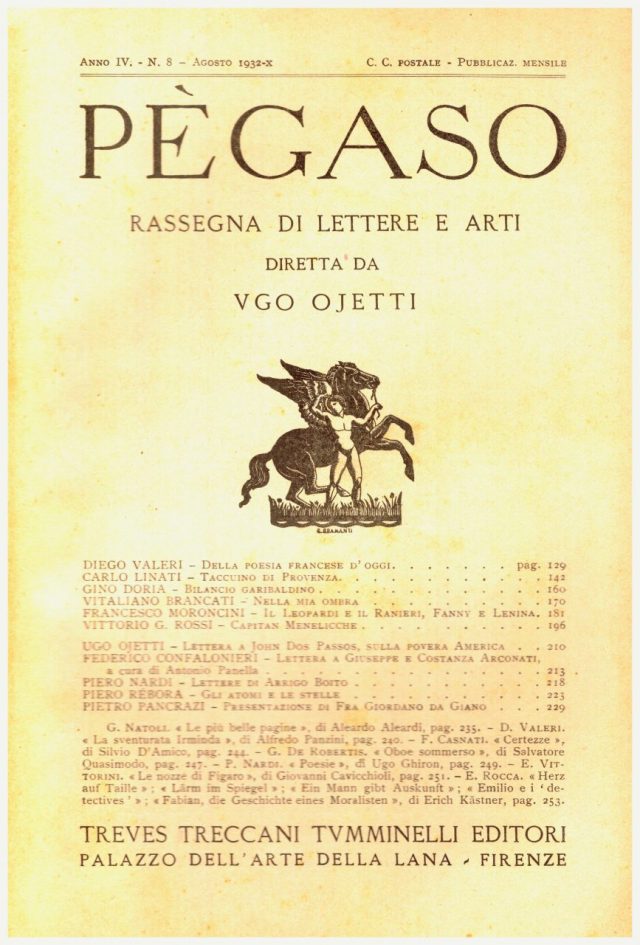

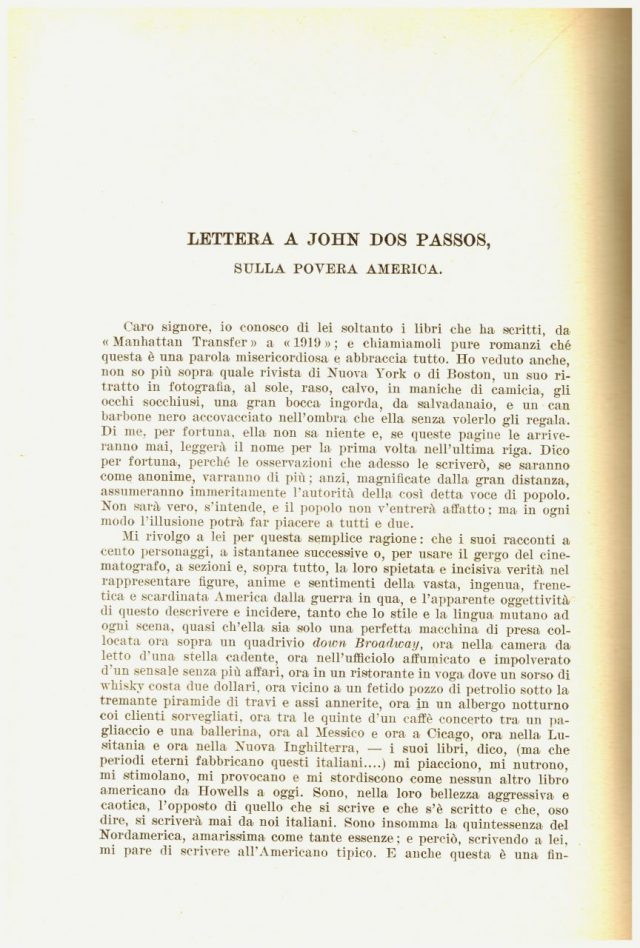

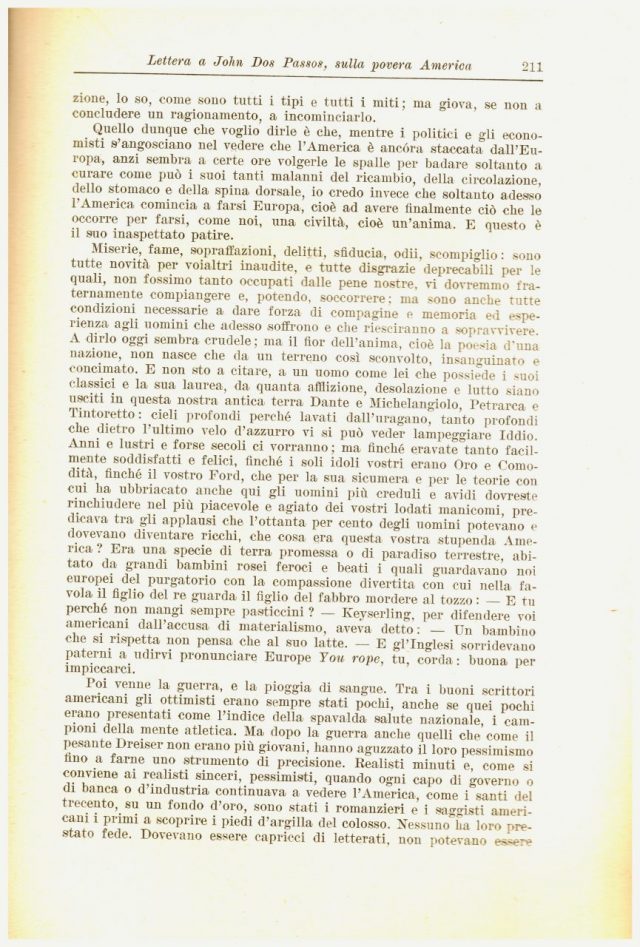

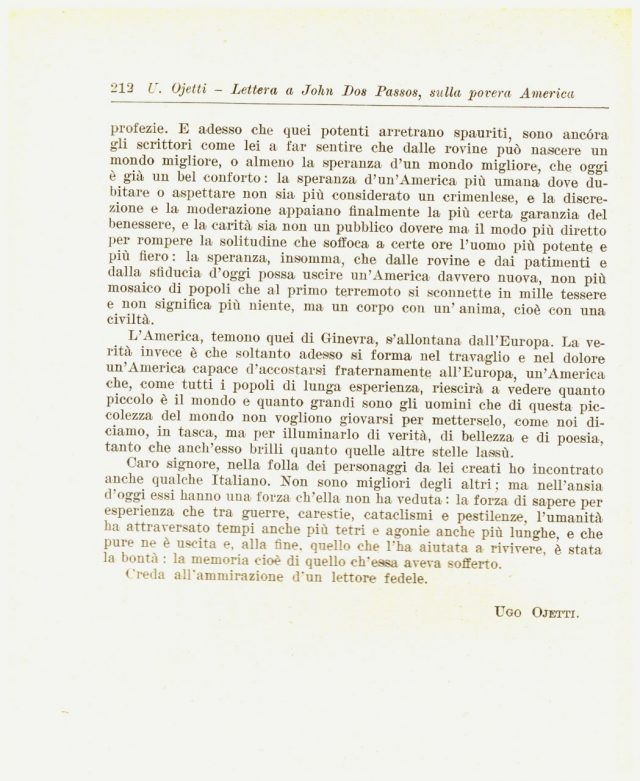

Articolo scritto per la Rivista PEGASO N°8 del 1932 diretta da Ugo OJETTI

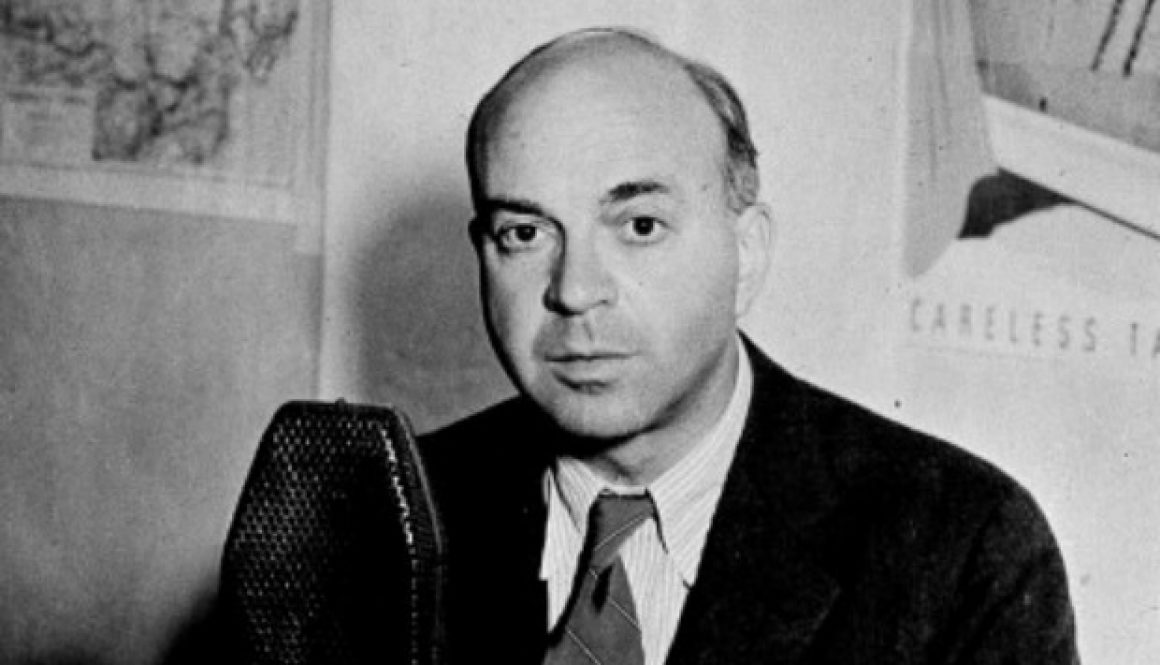

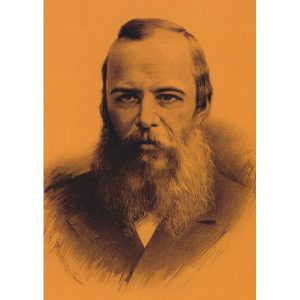

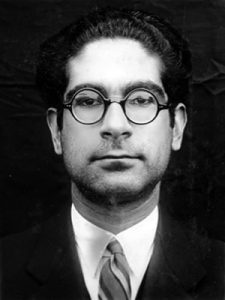

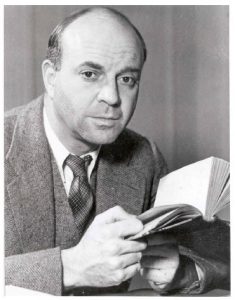

Biografia di John Dos Passos -nacque a Chicago, nell’Illinois, il 14 gennaio 1896, frutto di una relazione adulterina tra John Randolph Dos Passos (1844-1917), un benestante avvocato statunitense, figlio di immigrati portoghesi originari di Madera, già sposato al tempo del concepimento del futuro scrittore, e Lucy Addison Sprigg Madison, casalinga statunitense originaria di Petersburg, in Virginia. Dopo la morte della moglie, il padre di John si sposò con la madre di Dos Passos, ma ne riconobbe la paternità soltanto quando costui ebbe compiuto l’età di 16 anni.

Giovanissimo, Dos Passos è un radicale, il che, negli Stati Uniti dell’epoca, significa soprattutto essere un anarchico. Non a caso, infatti, Dos Passos figura tra i più accaniti difensori di Sacco e Vanzetti, i due emigrati italiani implicati in un clamoroso processo per le loro idee politiche di tipo libertario. Egli compie gli studi a Harvard, dove si laurea nel 1916, e dopo il college inizia a studiare architettura, ma è ancora molto giovane quando decide di dedicarsi interamente al giornalismo e alla narrativa. Sopraggiunta intanto la prima guerra mondiale, Dos Passos è dapprima sul fronte italiano, dove presta servizio nelle ambulanze della Croce Rossa francese, e in seguito nel corpo sanitario statunitense.

Biografia di John Dos Passos -nacque a Chicago, nell’Illinois, il 14 gennaio 1896, frutto di una relazione adulterina tra John Randolph Dos Passos (1844-1917), un benestante avvocato statunitense, figlio di immigrati portoghesi originari di Madera, già sposato al tempo del concepimento del futuro scrittore, e Lucy Addison Sprigg Madison, casalinga statunitense originaria di Petersburg, in Virginia. Dopo la morte della moglie, il padre di John si sposò con la madre di Dos Passos, ma ne riconobbe la paternità soltanto quando costui ebbe compiuto l’età di 16 anni.

Giovanissimo, Dos Passos è un radicale, il che, negli Stati Uniti dell’epoca, significa soprattutto essere un anarchico. Non a caso, infatti, Dos Passos figura tra i più accaniti difensori di Sacco e Vanzetti, i due emigrati italiani implicati in un clamoroso processo per le loro idee politiche di tipo libertario. Egli compie gli studi a Harvard, dove si laurea nel 1916, e dopo il college inizia a studiare architettura, ma è ancora molto giovane quando decide di dedicarsi interamente al giornalismo e alla narrativa. Sopraggiunta intanto la prima guerra mondiale, Dos Passos è dapprima sul fronte italiano, dove presta servizio nelle ambulanze della Croce Rossa francese, e in seguito nel corpo sanitario statunitense.

La fama

Dos Passos esordisce nel 1917 con One Man’s Initiation – 1917, pubblicato nel 1920, lo stesso anno di Di qua dal Paradiso () di .

Tre soldati

Con il suo secondo romanzo, Three Soldiers (I tre soldati) del 1921, lo scrittore si ritaglia un posto di rilievo tra i giovani autori del proprio tempo. John Andrews, un musicista che, stanco della propria libertà, decide, allo scoppio della Grande Guerra, di recarsi al fronte, convinto che il cameratismo e il campo di battaglia possano fargli ritrovare il senso della propria esistenza. Ma presto la vita militare trascorsa prima in America e poi in Francia, e la realtà della guerra lo sconvolgono tanto da spingerlo a disertare; mentre sta componendo una musica, ispirata dall’opera di Gustave Flaubert Le Tentation de Saint Antoine, la polizia lo arresta mentre i fogli della musica interrotta si disperdono nel vento, simbolico gesto della sua protesta estetica.

Manhattan Transfer

Nel 1925 lo scrittore pubblica Nuova York (Manhattan Transfer), in cui affronta il principio del collettivismo in modo più drammatico. Il romanzo si avvale di un frequente utilizzo del flusso di coscienza e di una tecnica narrativa particolare che l’autore perfezionerà poi nella trilogia USA. In esso si segue l’intrecciarsi, nell’arco di venti anni, delle vite di decine di personaggi appartenenti a vari strati sociali, che l’autore descrive mentre crescono, invecchiano, salgono o scendono sulla ruota della fortuna.

Tranne Jimmy Herf, il personaggio centrale del romanzo che riesce a fuggire dal divorante ingranaggio, tutti gli altri scompaiono risucchiati dalla città. Scritto con una prosa estremamente accurata, il libro non manca di perfette descrizioni di carattere impressionista, come “Il mozzo guardava le nuvole, steso sul dorso. Fluttuavano verso est, simili a grandi edifici ammassati, che rompevano a tratti la luce del sole, candida e brillante come carta argentata”.[1]

La trilogia USA

Con la trilogia USA, composta da The 42nd parallel (Il 42º parallelo), 1919 e The Big money (Un mucchio di quattrini), pubblicati rispettivamente nel 1930, 1932 e 1936, Dos Passos ritorna sul tema del collettivismo abbracciando questa volta tutta l’America. Dos Passos usa tecniche di scrittura sperimentali, inserendo ritagli di giornali, autobiografia, biografia e finzione realista per dipingere un panorama della cultura americana durante i primi decenni del XX secolo. Anche se ciascun romanzo è autonomo, la trilogia è progettata per essere letta come un’unica entità.

Le riflessioni sociali e politiche di Dos Passos espresse in questi romanzi sono profondamente pessimistiche, riguardo alla direzione politica e economica in cui si muovevano gli Stati Uniti; pochi dei suoi personaggi riescono a restare fedeli ai propri ideali durante la prima guerra mondiale. In 1919, l’autore parla del massacro di Centralia, Washington, avvenuto nel giorno commemorativo dell’armistizio della prima guerra mondiale. Questo scontro sanguinoso, determinato dalla paura del “pericolo rosso”, aveva contrapposto i Wobblies, lavoratori dell’IWW (Industrial Workers of the World), ai reduci dell’American Legion. A questo evento s’ispira Chaim Potok quando, in L’arpa di Davita, racconta di un giornalista statunitense morto in Spagna nel massacro di Guernica e che in gioventù era stato colpito profondamente dal massacro di Centralia.

La trilogia Columbia

Insieme a Ernest Hemingway nel 1937 prende parte alla guerra civile spagnola, nelle file dei repubblicani. I due amici scrivono insieme il film-documentario Terra di Spagna (The Spanish Earth), diretto dal regista Joris Ivens. L’assassinio a Madrid ad opera dei sovietici dell’amico José Robles, che gli aveva tradotto i romanzi in Spagna, sospettato di essere una spia dei franchisti solo perché il fratello combatteva con i nazionalisti, lo allontanano dal comunismo e rompe anche con Hemingway. Nel 1939 pubblica Le avventure di un giovane americano, che narra di un disincantato giovane radicale americano che combatte a fianco della Seconda repubblica spagnola durante la Guerra Civile dove verrà ucciso. È il primo racconto della trilogia detta del distretto di Columbia, cui seguono Numero uno (1943) e Il grande paese (1949).

Alla fine degli anni trenta, Dos Passos scrive una serie di articoli critici verso il comunismo come teoria politica, dopo aver già ritratto nel 1936 in The Big Money un comunista idealista che gradualmente logorato e poi distrutto dal pensiero unico del partito. In quegli anni il comunismo sta guadagnando consensi in Europa, in quanto oppositore del fascismo, e gli scritti di Dos Passos subiscono una brusca flessione delle vendite. Le sue opinioni politiche, che avevano sempre sostenuto i suoi lavori, si spostano intanto verso la destra più conservatrice. Tra il 1942 e il 1945, durante la seconda guerra mondiale, è corrispondente di guerra.

Il dopoguerra

Nel 1947 è eletto alla American Academy of Arts and Letters. Quell’anno sua moglie, Katharine Smith, con cui era sposato da 18 anni, muore in un incidente stradale, in cui Dos Passos perde un occhio. Dos Passos si risposa nel 1949 con Elizabeth Hamlyn Holdridge (1909-1998), da cui ha Lucy Hamlin Dos Passos, nata nel 1950. Sempre più a destra, arriva ad ammirare McCarthy nei primi anni cinquanta e negli anni ’60 sostiene alle presidenziali i repubblicani Goldwater e Nixon.

Un riconoscimento europeo per la sua carriera letteraria gli arriva solo nel 1967, quando l’Accademia dei Lincei lo invita a Roma per ritirare il prestigioso Premio Internazionale Feltrinelli per i suoi meriti.[2] Continua a scrivere fino alla morte, sopraggiunta a Baltimora nel 1970. Dos Passos scrisse quarantadue romanzi, poesie, saggi e opere teatrali. Fu anche pittore.

Note

- ^ John Dos Passos, Nuova York, Dall’Oglio editore, Milano, 1946 pag 21

- ^ Premi Feltrinelli 1950-2011, su lincei.it. URL consultato il 17 novembre 2019.

Bibliografia

- Against American Literature (1916, saggio)

- One Man’s Initiation: 1917 (1920, romanzo), tr. Giorgio Monicelli, Iniziazione, Elmo, Milano 1949; tr. Alessandro Pugliese, Iniziazione di un uomo, Marietti, Bologna 2020

- Letters and Diaries 1916-1920 (in Travel Books and Other Writings, 1916-1941)

- Three Soldiers (1921, romanzo), tr. Lamberto Rem Picci, Il mondo fuori casa, Jandi Sapi, Roma 1944; tr. Luigi Ballerini, I tre soldati, Casini, Roma 1967

- Rosinante to the Road Again (1922, articoli di viaggio)

- The Baker of Almorox oppure Young Spain (1917)

- Antonio Machado: Poet of Castile (1920)

- Farmer Strikers in Spain oppure Cordova No Longer of the Caliphs (1920)

- An Inverted Midas (1920)

- America and the Pursuit of Happiness (1920), parte di The Donkey Boy

- A Catalan Poet (1921)

- A Gesture of Castile oppure A Gesture and a Quest (1921)

- Benavente’s Madrid (1921)

- Talk by the Road (1921)

- Toledo (1922)

- Andalusian Ethics (1922, parte di The Donkey Boy

- A Pushcart at the Curb (1922, poesie)

- Streets of Night (1923)

- Manhattan Transfer (1925, romanzo), tr. Alessandra Scalero Nuova York, Corbaccio, Milano 1932; Dall’Oglio, Milano 1946; Mondadori, Milano 1953; come Manhattan Transfer, Baldini e Castoldi, Milano 2002; collana Romanzi e Racconti, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2003-2006-2012-2014.

- Is the “Realistic” Theatre Obsolete? (1925) saggio

- Facing the Chair. Story of the Americanization of Two Foreignborn Workmen (1927, saggio), tr. Filippo Benfante e Piero Colacicchi, Davanti alla sedia elettrica. Come Sacco e Vanzetti furono americanizzati, Edizioni Spartaco, Santa Maria Capua Vetere 2005

- Orient Express (1927, articoli di viaggio, trad. it. di Maurizio Bartocci, coll. meledonzelli, Donzelli editore, 2011 ISBN 978-88-6036-574-3)

- Out of Turkish Coffee Cups (1921)

- Constant (1921)

- In a New Republic (1921)

- Red Caucasus (1921)

- One Hundred Views of Ararat (1922)

- Of Phaetons oppure Opinions of the Sayyid

- Table D’Hôte (1926), con la poesia Crimson Tent

- Homer of the Transsiberian (1926, su Blaise Cendrars)

- Paint the Revolution! (1927) saggio

- A City That Died by Heartfailure (1928) saggio

- Edison and Steinmetz: Medicine Men (1929) saggio

- In All Countries (1934, articoli di viaggio)

- 300 N.Y. Agitators Reach Passaic oppure 300 Red Agitators Reach Passaic (1926)

- The Pit and the Pendulum oppure The Wrong Set of Words (1926)

- Relief Map of Mexico (1927)

- Zapata’s Ghost Walks (1927)

- Rainy Days in Leningrad (1929)

- The New Theater in Russia (1930), parte di Some Sleepy Nights Round Moscow

- Harlan: Working Under the Gun oppure Harlan County Sunset (1931)

- Red Day on Capitol Hill (1931), parte di Views of Washington

- Washington and Chicago (1932), parte di Views of Washington

- Out of the Red with Roosevelt (1932), parte di On the National Hookup

- Detroit, City of Leisure (1932)

- Doves in the Bullring (1934)

- Brooklyn to Helingsfor (1934)

- The Radio Voice (1934), parte di On the National Hookup

- Notes on the Back of a Passport (1934), parte di Rainy Days in Leningrad

- Between Two Roads (1934)

- The Unemployment Report (1934), parte di More Views of Washington

- Another Redskin Bites the Dust oppure Emiliano Zapata (1934)

- Spain Gets Her New Deal oppure Topdog Politics e Underdog Politics (1934)

- Washington: The Big Tent1934), parte di More Views of Washington

- Another Plea for Recognition oppure The Malaria Man (1934)

- Mr. Green Meets His Constituents (1934), parte di More Views of Washington

- Grosz Comes to America (1936, saggio)

- Farewell to Europe! (1937, saggio)

- Journeys Between Wars (1938, articoli di viaggio in precedenza pubblicati in volume anche con titolo diverso, o qui riuniti, oltre a:)

- The Villages are the Heart of Spain (1937)

- Introduction to Civil War oppure A Spring Month in Paris (1937), tr. Paola Ojetti, Introduzione alla guerra civile, Mondadori, Milano 1947 (contiene altri articoli)

- Spanish Diary (1937)

- Road to Madrid (1937) oppure Coast Road South e Valencia—Madrid

- Room and Bath at the Hotel Florida oppure Madrid Under Siege (1938)

- U.S.A. (1938, trilogia dei romanzi:)

- The 42nd Parallel (1930), tr. Cesare Pavese, Il quarantaduesimo parallelo, Mondadori, Milano 1934; Rizzoli, Milano 2008

- Nineteen Nineteen oppure 1919 (1932), tr. Glauco Cambon, Millenovecentodiciannove, Mondadori, Milano 1951

- The Big Money (1936), tr. Cesare Pavese, Un mucchio di quattrini, Mondadori, Milano 1938

- The Death of José Robles (1939, saggio)

- To a Liberal in Office (1941, saggio)

- The Ground We Stand On. Some Examples from the History of a Political Creed (1941, saggio), tr. Giorgio Monicelli, Le vie della libertà, Mondadori, Milano 1948

- State of the Nation (1944)

- Tour of Duty (1946, romanzo), tr. Glauco Cambon, Servizio speciale, Mondadori, Milano 1950; tr. Giancarlo Buzzi, Servizio speciale, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2008

- The Prospect before Us (1950)

- District of Columbia (1952, trilogia dei romanzi:)

- Adventures of a Young Man (1939), tr. Enzo Giachino, Le avventure di un giovane americano, Rizzoli, Milano 1984

- Number One (1943), tr. Fluffy Mella Mazzucato, Numero uno, Mondadori, Milano 1952

- The Grand Design (1949), tr. Luigi Brioschi, Il grande paese, Rizzoli, Milano 1968; De Agostini, Novara 1986

- Chosen Country (1951, romanzo), tr. Glauco Cambon, Riscoperta dell’America, Mondadori, Milano 1954; Baldini Castoldi Dalai, Milano 2006

- Most Likely to Succeed (1954, romanzo), tr. Lydia Lax, Un uomo che promette bene, Vincitorio, Milano 1972

- The Head and Heart of Thomas Jefferson (1954, saggio), tr. Rodolfo del Minio, Thomas Jefferson, Mondadori, Milano 1963

- The Men Who Made the Nation (1957, saggio)

- The Great Days (1958, romanzo), tr. Bruno Oddera, Giorni memorabili, Feltrinelli, Milano 1963

- Prospects of a Golden Age (1959)

- Midcentury (1961, romanzo), tr. Bruno Oddera, A metà secolo, Feltrinelli, Milano 1965

- Mr. Wilson’s War (1962)

- Brazil on the Move (1963)

- The Best Times: An Informal Memoir (1966, autobiografia), tr. Lina Angioletti, La bella vita, Palazzi, Milano 1969; come Tempi migliori, SugarCo, Milano 1991; Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004

- The Shackles of Power. Three Jeffersonian Decades (1966, saggio)

- World in a Glass. A View of Our Century From the Novels of John Dos Passos (1966)

- The Portugal Story (1969)

- Century’s Ebb: The Thirteenth Chronicle (1970)

- Easter Island: Island of Enigmas (1970)

- The Fourteenth Chronicle: Letters and Diaries of John Dos Passos, a cura di Townsend Ludington (1973)

- John Dos Passos: the Major Nonfictional Prose, a cura di Donald Pizer (1988)

- Travel Books and Other Writings, 1916-1941, a cura di Townsend Ludington (2003)

- Lettres à Germaine Lucas Championnière –

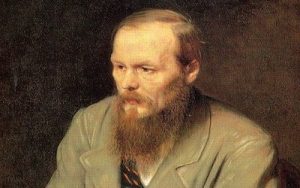

Biografia di Ugo Ojetti –

Figlio della spoletina Veronica Carosi e del noto architetto Raffaello Ojetti, personalità di vastissima cultura, consegue la laurea in giurisprudenza e, insieme, esordisce come poeta (Paesaggi, 1892). È attratto dalla carriera diplomatica, ma si realizza professionalmente nel giornalismo politico. Nel 1894 stringe rapporti con il quotidiano nazionalista La Tribuna, per il quale scrive i suoi primi servizi da inviato estero, dall’Egitto.

Nel 1895 diventa immediatamente famoso con il suo primo libro, Alla scoperta dei letterati, serie di ritratti di scrittori celebri dell’epoca[1] redatti in forma di interviste, genere all’epoca ancora in stato embrionale. Scritto con uno stile che si pone fra la critica ed il reportage, il testo viene considerato, e come tale fa discutere, un momento di analisi profonda del movimento letterario dell’epoca. L’anno seguente Ojetti tiene a Venezia la conferenza “L’avvenire della letteratura in Italia”, che suscita un vasto numero di commenti in tutto il Paese.

I suoi articoli diventano molto richiesti: scrive per Il Marzocco (1896-1899), Il Giornale di Roma, Fanfulla della domenica e La Stampa. La critica d’arte occupa la maggior parte della sua produzione. Nel 1898 inizia la collaborazione con il Corriere della Sera, che si protrae fino alla morte.[2]

Tra il 1901 e il 1902 è inviato a Parigi per il Giornale d’Italia; dal 1904 al 1909 collabora a L’Illustrazione Italiana: tiene una rubrica intitolata “Accanto alla vita”, che poi rinomina “I capricci del conte Ottavio” (“conte Ottavio” è lo pseudonimo con cui firma i suoi pezzi sul settimanale). Nel 1905 si sposa con Fernanda Gobba e prende domicilio a Firenze; dal matrimonio tre anni dopo nasce la figlia Paola. Dal 1914 abiterà stabilmente nella vicina Fiesole. Invece trova nella villa paterna di Santa Marinella (Roma), soprannominata “Il Dado”, il luogo ideale in cui riposarsi, trascorrere le sue vacanze e scrivere le sue opere.

Partecipa come volontario alla prima guerra mondiale. All’inizio della guerra riceve l’incarico specifico di proteggere dai bombardamenti aerei le opere d’arte di Venezia. Nel marzo 1918 fu nominato “Regio Commissario per la propaganda sul nemico”. Fu incaricato di scrivere il testo del volantino, stampato in 350 000 copie in italiano e in tedesco, che fu lanciato il 9 agosto, dai cieli di Vienna dalla squadriglia comandata da Gabriele D’Annunzio.[3]

Nel 1920 fonda la sua rivista d’arte, Dedalo (Milano, 1920-1933), dove si occupa di storia dell’arte antica e moderna. Dall’impostazione della rivista dimostra una sensibilità e un modo di accostarsi all’arte e di divulgarla diversi dai canoni del tempo. La rivista diventa subito occasione d’incontro tra critici, intellettuali, artisti come Bernard Berenson, Matteo Marangoni, Piero Jahier, Antonio Maraini, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Pietro Toesca, Lionello Venturi e Roberto Longhi. L’idea di base della rivista è che l’opera d’arte abbia valore di testimonianza visibile della storia e delle civiltà più di ogni altra fonte. Nel 1921 avvia una rubrica sul Corriere utilizzando lo pseudonimo “Tantalo”. Tiene la rubrica ininterrottamente fino al 1939.

Sul finire del decennio inaugura una nuova rivista, Pegaso (Firenze, 1929-1933). Infine, lancia la rivista letteraria Pan, fondata sulle ceneri della precedente esperienza fiorentina. Tra il 1925 e il 1926 collabora anche a La Fiera Letteraria. Tra il 1926 ed il 1927 è direttore del Corriere della Sera.

È tra i firmatari del Manifesto degli intellettuali fascisti nel 1925 ed è nominato Accademico d’Italia nel 1930. Fa parte fino al 1933 del consiglio d’amministrazione dell’Enciclopedia Italiana. Ojetti organizza numerose mostre d’arte e dà vita ad importanti iniziative editoriali, come Le più belle pagine degli scrittori italiani scelte da scrittori viventi per l’editrice Treves e I Classici italiani per la Rizzoli. Sul significato dell’architettura nelle arti ebbe a dire:

| «l’architettura è nata per essere fondamento, guida, giustificazione e controllo, ideale e pratico, d’ogni altra arte figurativa» |

La finestra di Ojetti a villa Il Salviatino con una targa che lo ricorda

Collaborò anche con il cinema: nel 1939 firmò l’adattamento per la prima edizione sonora de I promessi sposi, che costituì la base della sceneggiatura per il film del 1941 di Mario Camerini.

Aderì alla Repubblica Sociale Italiana[4]; dopo la liberazione di Roma, nel 1944, fu radiato dall’Ordine dei giornalisti. Passò gli ultimi anni nella sua villa Il Salviatino, a Fiesole, dove morì nel 1946.

Antonio Gramsci scrisse che « la codardia intellettuale dell’uomo supera ogni misura normale ». Indro Montanelli lo ricordò sul: « È un dimenticato, Ojetti, come in questo Paese lo sono quasi tutti coloro che valgono. Se io dirigessi una scuola di giornalismo, renderei obbligatori per i miei allievi i testi di tre Maestri: Barzini, per il grande reportage; Mussolini (non trasalire!), quello dell’Avanti! e del primo Popolo d’Italia, per l’editoriale politico; e Ojetti, per il ritratto e l’articolo di arte e di cultura ».

Opere

Letteratura

- Paesaggi (1892)

- Alla scoperta dei letterati: colloquii con Carducci, Panzacchi, Fogazzaro, Lioy, Verga (Milano, 1895); ristampa xerografica, a cura di Pietro Pancrazi, Firenze, Le Monnier, 1967.

- Scrittori che si confessano (1926),

- Ad Atene per Ugo Foscolo. Discorso pronunciato ad Atene per il centenario della morte, Milano, Fratelli Treves Editori, 1928.

- D’Annunzio. Amico · Maestro · Soldato, Firenze, Sansoni, 1957.

Storia e critica d’arte

Profondo conoscitore ed appassionato studioso d’arte, Ugo Ojetti ha pubblicato sull’argomento diversi importanti libri:

- L’esposizione di Milano (1906),

- Ritratti d’artisti italiani (in due volumi, 1911 e 1923),

- Il martirio dei monumenti, 1918

- I nani tra le colonne, Milano, Fratelli Treves Editori, 1920

- Raffaello e altre leggi (1921),

- La pittura italiana del Seicento e del Settecento (1924),

- Il ritratto italiano dal 1500 al 1800 (1927),

- Tintoretto, Canova, Fattori (1928),

- Atlante di storia dell’arte italiana, con Luigi Dami (due volumi, 1925 e 1934),

- Paolo Veronese, Milano, Fratelli Treves Editori, 1928,

- La pittura italiana dell’Ottocento (1929),

- Bello e brutto, Milano, Treves, 1930

- Ottocento, Novecento e via dicendo (Mondadori, 1936),

- Più vivi dei vivi (Mondadori, 1938).

- In Italia, l’arte ha da essere italiana?, Milano, Mondadori, 1942.

Romanzi

- L’onesta viltà (Roma, 1897),

- Il vecchio, Milano, 1898

- Il gioco dell’amore, Milano, 1899

- Le vie del peccato (Baldini e Castoldi, Milano, 1902),

- Il cavallo di Troia, 1904

- Mimì e la gloria (Treves, 1908),

- Mio figlio ferroviere (Treves, 1922).

Racconti

- Senza Dio, 1894

- Mimì e la gloria, 1908

- Donne, uomini e burattini, Milano, Treves, 1912

- L’amore e suo figlio, Milano, Treves, 1913

Teatro

- Un Garofano (1902)

- U. Ojetti-Renato Simoni, Il matrimonio di Casanova: commedia in quattro atti (1910)

Reportages

- L’America vittoriosa (Treves, 1899),

- L’Albania (Treves, 1902); nuova edizione, con cartina originale “La Grande Albania”, in Ugo Ojetti, Olimpia Gargano (a cura di), L’Albania, Milano, Ledizioni, 2017.

- L’America e l’avvenire (1905).

Raccolte di articoli

- Articoli scritti fra il 1904 e il 1908 per L’Illustrazione Italiana: I capricci del conte Ottavio (due voll., usciti rispettivamente nel 1908 e nel 1910)

- Articoli per il Corriere della Sera: Cose viste (7 voll.: I. 1921-1927; II. 1928-1943). L’opera è stata anche tradotta in lingua inglese.

Memorie e taccuini

- Confidenze di pazzi e savi sui tempi che corrono, Milano, Treves, 1921.

- Vita vissuta, a cura di Arturo Stanghellini, Milano, Mondadori, 1942.

- I Taccuini 1914-1943, a cura di Fernanda e Paola Ojetti, Firenze, Sansoni, 1954. [edizione censurata, con molti passi espunti]

- Ricordi di un ragazzo romano. Note di un viaggio fra la vita e la morte, Milano, 1958.

- I taccuini (1914-1943), a cura di Luigi Mascheroni, prefazione di Bruno Pischedda, Torino, Aragno, 2019, ISBN 978-88-841-9989-8.

Aforismi

Ojetti è celebre anche per i suoi aforismi, massime e pensieri, molti dei quali sono raccolti nei 352 paragrafi di Sessanta, volumetto scritto dall’autore nel 1931 per i suoi sessant’anni e pubblicato nel 1937 da Mondadori.

Lettere

- Venti lettere, Milano, Treves, 1931.

- Lettere alla moglie (1915-1919), a cura di Fernanda Ojetti, Firenze, Sansoni, 1964.

Intitolazioni

Presso il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi si è tenuta una mostra dedicata alle fotografia scattate per la rivista e che costituiscono il Fondo Ojetti.[7]

Note

- Carducci, Panzacchi, Fogazzaro, Leoy, Verga, Praga, De Roberto, Cantù, Butti, De Amicis, Pascoli, Marradi, Antona-Traversi, Martini, Capuana, Pascarella, Bonghi, Graf, Scarfoglio, Serao, Colautti, Bracco, Gallina, Giacosa, D’Annunzio.

- Lorenzo Benadusi, Il «Corriere della Sera» di Luigi Albertini, Roma, Aracne, 2012. Pag. 180.

- Vittorio Martinelli, La guerra di d’Annunzio. Da porta e dandy a eroe di guerra e “comandante”, Gasparri, Udine, 2001, p. 98 e 265.

- Renzo De Felice, Mussolini l’alleato, vol. II “La guerra civile (1943-1945)”, Einaudi, Torino, 1997, p. 112n

- A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, p. 158.

- Indro Montanelli, Il vero Ojetti da prendere a modello, Il Corriere della Sera del 13 novembre 2000

- M. Tamassia (a cura di), Spigolature dal fondo Ojetti. Immagini dalla rivista “Dedalo”, Livorno, Sillabe, 2008.

Bibliografia

- Ugo Ojetti, Una settimana in Abruzzo nell’anno 1907, a cura di Antonio Carrannante, Cerchio, Polla, 1999

- Bruno Pischedda (a cura di), La critica letteraria e il «Corriere della Sera», Fondazione Corriere della Sera, 2011, Vol. I,

- Laura Cerasi, Ugo Ojetti, « Dizionario Biografico degli Italiani », vol. 79, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2013

- Angelo Gatti, “Caporetto”, Il Mulino, Bologna 1964.

Biblioteca DEA SABINA –Rivista PEGASO- Ugo OJETTI Lettera a John Dos Passos, Sulla Povera America