Poesie di Katherine Mansfield- Poetessa e scrittrice anglo-neozelandese- Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Poesie di Katherine Mansfield-

<<Tutti coloro che conobbero Katherine Mansfield negli anni della sua breve vita, ebbero l’impressione di scorgere una creatura più delicata degli altri esseri umani: una ceramica d’Oriente, che le onde dell’oceano avevano trascinato sulle rive dei nostri mari.>>Fonte-Maledetti Poeti

*Elegiaco profilo della scrittrice e poetessa Katherine Mansfield (Wellington, 1888 – Fontainebleau, 1923) tracciato da Pietro Citati nel romanzo biografico edito da Rizzoli nel 1980, ‘Vita breve di Katherine Mansfield’.

Figura chiave del movimento modernista, l’autrice neozelandese interpretò in modo autentico l’esortazione avanguardista di Ezra Pound a rinnovare la narrativa e la poesia, modulando la sua voce originale soprattutto nei racconti brevi.

Spiega la traduttrice Franca Cavagnoli, che ha curato per Mondadori nel 2006 la sua opera omnia in prosa: “Katherine Mansfield scrive con mani lievi: accenna, allude, sceglie con grazia gli aggettivi. È volutamente vaga -uno degli aggettivi prediletti della scrittrice neozelandese- perché preferisce che il significato rimanga sospeso, per così dire, aleggi impalpabile sulle cose”.

Scomparsa a soli 34 anni a causa della tubercolosi, la sfortunata narratrice trascorse gran parte della sua breve esistenza in Inghilterra, dove si trasferì all’età di 14 anni. Qui entrò in contatto con gli artisti che orbitavano nel Bloomsbury Group, divenendo amica tra gli altri di D. H. Lawrence e Virginia Woolf.

A Londra ebbe anche relazioni affettive anticonformiste per la società puritana dell’epoca, a causa delle quali fu diseredata dalla madre: si legò sentimentalmente ad almeno due donne e, nel 1909, sposò il maestro di canto George Bowden, da cui divorziò prestissimo.

Trascorse gli ultimi anni della sua vita in varie nazioni, alla vana ricerca di una cura per la sua malattia, componendo un bellissimo epistolario per comunicare a distanza con i suoi conoscenti.

Tra le lettere, spicca l’accorata missiva indirizzata nel luglio 1919 alla pittrice Dorothy Brett, in cui confidava: “O Vita, misteriosa vita, che cosa sei tu? Forster dice: un gioco. Io sento ad un tratto come se da tutti quei libri venisse un clamore di voci. Sì, i libri parlano, specialmente i poeti. Come sono belli i salici, come sono belli, come piove il sole su di essi, le minuscole foglie si muovono come pesciolini. Oh sole, risplendi per sempre! Mi sento un po’ ebbra, mi sento come un insetto caduto nel cuore d’una magnolia.”

SOLITUDINE

(Kathleen Mansfield Beauchamp, nota come Katherine Mansfield)

Ora è la Solitudine, e non il Sonno,

che viene la notte a sedersi vicino al mio letto.

Distesa come una bimba stanca attendo il suo passo,

e la guardo spegnere la luce con un soffio lieve.

Salendo immobile, non si volge né a destra né a sinistra,

ma stanca, stanca abbassa il capo.

Anche lei è vecchia, anche lei ha combattuto tanto

da meritare la corona d’alloro.

Nella triste oscurità lenta rifluisce la marea

e s’infrange sull’arido lido, inappagata.

Soffia un vento insolito: poi il silenzio.

Sono pronta ad abbracciare la Solitudine,

a prenderle la mano, ad aggrapparmi a lei,

aspettando che l’arida terra si imbeva

della terribile monotonia della pioggia.

VOCI NELL’ARIA

Infine arriva, il raro istante,

quando, senza alcun motivo,

le flebili voci dell’aria

suonano sopra il mare e il vento.

Il mare e il vento obbediscono

e sospirano, si lamentano in doppia nota

di contrabbasso, si accontentano di ideare

un accordo per quelle piccole gole –

Le piccole gole cantano e si ergono

verso la luce con disarmante disinvoltura

e una specie di magico, dolce stupore

le intontisce mentre si ascoltano –

Eccole, le piccole voci: l’ape, la mosca,

la foglia che fa tip tap, il baccello che si

spacca, la brezza che piega gli aghi d’erba,

lo squillo ripido e acuto dell’insetto.

Le poesie della grande scrittrice anglo-neozelandese Katherine Mansfield (1888-1923) sono ora per la prima volta riunite ed ordinate insieme alle prose liriche a cura e nella traduzione di Maura Del Serra. Questi testi poetici formano l’intenso e multiforme “discanto”, l’officina autobiografica della sua opera, affidata alla rara e precoce perfezione dei celebri racconti brevi, invidiati dall’amica-rivale Virginia Woolf e capisaldi del modernismo europeo. Di Katherine Mansfield si possono leggere anche Tutti i racconti editi da Newton Compton (Roma, 2012, 2a edizione), sempre per la cura e la traduzione di Maura Del Serra.

Le quattro liriche che riproduciamo qui sono tratte dall’ottimo volume Katherine Mansfiled,

Poesie e prose liriche, a cura di Maura Del Serra, Pistoia, Petite Plaisance, 2013.

SLEEPING TOGETHER

Sleeping together … how tired you were! …

How warm our room … how the firelight spread

On walls and ceiling and great white bed!

We spoke in whispers as children do,

And now it was I – end then it was you

Slept a moment, to wake – “My dear,

l’m not at all sleepy”; one of us said …

Was it a thousand years ago?

I woke in your arms -you were sound asleep –

And heard the pattering sound of sheep.

Softly I slipped to the floor and crept

To the curtained window, then, while you slept,

I watched the sheep pass by in the snow.

O flock of thoughts with their shepherd Fear

Shivering, desolate, out in the cold.

That entered into my heart to fold!

A thousand years … was it yesterday

When we, two children of far away,

Clinging close in the darkness, lay

Sleeping together? … How tired you were! …

DORMENDO INSIEME

Dormendo insieme … com’eri stanco!

Com’era calda la stanza … e come si spargeva

La fiamma del camino su pareti e soffitto

E sul gran letto bianco!

Come i bimbi, a bisbigli parlavamo,

E a vicenda, svegliandoci da un attimo di sonno –

Uno di noi diceva: “Caro, proprio non dormo”…

Era mille anni fa? Io mi svegliai

Fra le tue braccia – dormivi profondo –

E udii lo zampettare di un gregge. Scivolai

Giù dal letto e raggiunsi la finestra e le tende,

E, mentre tu dormivi, guardai il gregge passare

[nella neve svanendo.

O gregge di pensieri col pastore Spavento,

Che in desolato brivido dal gelo di fuori

Mi entrasti in cuore per avvilupparlo!

Mille anni … ma non era ieri quando noi, due

Bimbi stranieri, stretti nel buio giacevamo

Dormendo insieme? … Com’eri stanco! …

********************

SEA SONG

I will think no more of the sea!

Of the big green waves

And the hollowed shore,

Of the brown rock caves

No more, no more

Of the swell and the weed

And the bubbling foam.

Memory dwells in my far away home,

She has nothing to do with me.

She is old and bent

With a pack

On her back.

Her tears all spent,

Her voice, just a crack.

With an old thorn stick

She hobbles along,

And a crazy song

Now slow, now quick

Wheezes in her throat.

And every day

While there’s light on the shore

She searches for something,

Her withered claw

Tumbles the seaweed;

She pokes in each shell

Groping and mumbling

Until the night

Deepens and darkens,

And covers her quite,

And bids her be silent,

And bids her be still.

The ghostly feet

Of the whispery feet

Tiptoe beside her.

They follow, follow

To the rocky caves

In the white beach hollow…

She hugs her hands,

She sobs, she shrills,

And the echoes shriek

In the rocky hills.

She moans; it is lost!

Let it be! Let it be!

I am old. I’m too cold

I am frightened … the sea

Is too loud … it is lost,

It is gone … Memory

Wails in my far away home.

CANTO DEL MARE

Non voglio più pensare al mare!

Alle grandi onde verdi

E alla concava spiaggia,

Alle grotte di roccia bianca –

Non più, non più pensare

Al flutto e all’alga,

Al ribollir di schiuma.

Vive nella mia casa lontana la Memoria,

Non ha niente a che fare con me.

È vecchia e curva,

Ha un fagotto

Sulle spalle.

Sparse tutte le lacrime,

La voce, un roco schiocco.

Con un vecchio bastone

Spinoso avanza zoppicando,

E una pazza canzone

Ora lenta, or veloce

Le ansima in gola.

Ed ogni giorno

Finché la spiaggia è in luce

Cerca qualcosa,

Il suo artiglio appassito

Fruga le alghe marine;

Fruga in ogni conchiglia,

Brancolando borbotta

Finché la notte

Cala oscura all’intorno

E tutta la ricopre

E le impone silenzio

Ed immobilità.

I piedi fantasmatici

Delle onde mormoranti

Le camminano accanto sulle punte.

La seguono, la seguono

Nelle grotte rocciose

Della concava spiaggia

Bianca … Stringe le mani,

Singhiozza, stride via,

E gli echi urlano erranti

Per i colli rocciosi.

Si lamenta: tutto è perso!

Sia come sia! Sia come sia!

Sono vecchia, agghiacciata,

E spaventata … Il mare

Rimbomba troppo … è perso,

Scomparso … La Memoria

Là geme, nella mia casa lontana.

**********************

SANARY

Her little hot room looked over the bay

Through a stiff palisade of glinting palms

And there she would lie in the heat of the day

Her dark head resting upon her arms

So quiet so still she did not seem

To think to feel or even to dream.

The shimmering blinding web of sea

Hung from the sky and the spider sun

With busy frightening cruelty

Crawled over the sky and spun and spun

She could see it still when she shut her eyes

And the little boats caught in the web like flies.

Down below at this idle hour

Nobody walked in the dusty street

A scent of dying mimosa flower

Lay on the air but sweet – too sweet.

SANARY

La sua calda stanzetta guardava sulla baia

Oltre una palizzata erta di palme lucenti,

Là nell’afa del giorno lei si andava a sdraiare,

La testa bruna tutta reclina sulle braccia,

Così immobile e quieta che neppure sembrava

Pensare né sentire, e nemmeno sognare.

La ragnatela accecante del mare

Giù pendula dal cielo brillava, e il ragno-sole

Con spaventosa crudeltà affannata

Strisciava sopra il cielo e filava e filava-

Lei lo vedeva anche ad occhi serrati

Con le barchette-mosche prese dentro la rete.

E giù, nell’indolenza di quest’ora,

Nessuno nella strada polverosa passava,

Un profumo morente di fiore di mimosa

Ma dolce, troppo dolce, fermo in aria alitava.

***********************

ET APRÈS

When her last breath was taken

And the old miser death had shaken

The last, last glim from her eyes

He retired

And to the world’s surprise

Wrote these inspired, passion-fired

Poems of Sacrifice!

The world said:

If she had not been dead

(And buried)

He’d never have written these.

She was hard to please.

They’re better apart

Now the stone

Has rolled away from his heart

Now he’s come into his own

Alone.

ET APRÈS

Quando il respiro estremo ebbe esalato

E la vecchia rapace morte ebbe predato

L’ultima luce dagli occhi di lei,

Lui si appartò

E con sorpresa del mondo

Queste Poesie del Sacrificio scrisse

Ispirate, roventi di passione!

Se lei non fosse morta

(E seppellita), il mondo disse,

Lui non le avrebbe mai scritte.

Lei era ostica, stanno

Meglio divisi –

Ora il masso

Gli è rotolato via dal petto

Ora è padrone di se stesso,

Solo.

Biografia di Katherine Mansfield scritta da Elena Petrassi- Fonte Enciclopedia delle donne

Per diventare Katherine Mansfield la piccola Beauchamp impiegò tutta la sua breve e intensa vita, continuando a usare una miriade di nomi, ognuno dei quali legato a uno stato d’animo, a una relazione, a una percezione dell’essere. Così in Katherine convivevano Kass, Katie, K.M., Mansfield, Katherine, Julian Mark, Katherine Schönfeld, Matilda Berry, Katharina, Katiushka, Kissienka, Elizabeth Stanley e infine Tig, la tigre sposata con John Middleton Murry.

Nata in una famiglia dell’alta borghesia di Wellington – genitori, un fratello, tre sorelle, una zia e una nonna – visse un’infanzia agiata e colma di meraviglia che diventerà forse l’unico centro della sua vita e la fonte stessa dell’ispirazione artistica. L’infanzia sarà trasfigurata, mai declinata al passato, ma sempre raccontata in un eterno presente. Le piccole protagoniste Lottie e Kenzia di Preludio ogni giorno traslocano nella nuova casa, il sole della baia di Crescent sorge in eterno e Bertha Young in Felicità, continua a scintillare all’unisono con il suo piccolo, perfetto mondo, simboleggiato da un pero fiorito che, alla fine, sarà anche il simbolo della finzione e delle maschere dietro cui la vita vera si nasconde.

Ma come fu la vita di Katherine? Di certo una vita dolorosa, solitaria, audace e anti-conformista, segnata dall’esilio e dalla malattia e da un desiderio mai esaudito di un focolare domestico, di una vita da donna come tutte le altre; una vita segnata dalla contraddizione, poliedrica e febbricitante. «Ho sempre avuto una furia isterica di vivere, l’isteria è una grande ispiratrice. Detesto le ore grigie, amo i giorni che passano all’orizzonte come nubi di tempesta». Fu una scrittrice perseguitata dalle furie, come scrive una delle sue biografe Claire Tomalin. E fu anche «Un essere segreto fino in fondo a me stessa» come scriveva all’amica di tutta la vita Ida Baker.

Lasciò la Nuova Zelanda una prima volta nel 1903 per andare a Londra a completare gli studi.

Scrisse nel suo diario durante il viaggio «Indipendenza, risolutezza, uno scopo fermo, il dono della discriminazione, chiarezza mentale. Ecco le doti indispensabili». Ma le furie non le permisero altro che il dono della chiarezza e la costrinsero a non potersi fermare in nessun luogo. Completati gli studi al Queen’s College fece ritorno in Nuova Zelanda solo per scoprire che non poteva più vivere nella terra natale.

Proprio in quella fase della sua vita scoprì la sua vocazione di scrittrice. Il ritorno a Londra nel 1908 fu l’inizio della sua vita bohémienne. Una relazione amorosa appassionata la legò al giovane musicista Garnet Trowell, ma venne osteggiata dalla famiglia di lui. Troncata questa storia d’amore, in maniera precipitosa, e anche misteriosa, si unì in matrimonio con il maestro di canto George Bowden, maggiore di lei di undici anni. Il matrimonio durò soltanto un giorno e subito dopo la madre di Katherine, Annie Beauchamp, la condusse in Baviera anche con la speranza di interrompere la relazione amorosa con Ida Baker. I racconti della raccolta In a German Pension, nascono da quel soggiorno ma anche dall’incontro con i libri di Anton Cechov, l’unico scrittore con il quale forse si confrontò per tutta la vita. La pubblicazione del primo libro la fece entrare in contatto con la rivista letteraria «Rhythm» dove incontrò l’uomo più importante, il futuro marito, biografo e curatore letterario, il critico e scrittore John Middleton Murry. La loro relazione attraversò fasi altalenanti, fu costellata di grandi distacchi durante i quali l’amore ardeva più forte e i progetti per il futuro comune si moltiplicavano. Quando lei iniziò a soggiornare in Costa Azzurra a causa dei problemi polmonari, scriveva a John di Villa Pauline a Bandol dove risiedeva: «Se tu verrai, ho trovato per noi, una minuscola villa che mi pare, a suo modo, quasi perfetta. È isolata, in un piccolo giardino a terrazze, è esposta a mezzogiorno e prende il sole da mattina a sera. Ha una veranda di pietra e una piccola tavola rotonda dove possiamo sederci per mangiare e lavorare. Una graziosa piccola cucina con pentole e padelle e un grande bricco per il caffè».

Quello trascorso a Villa Pauline fu il periodo più felice della sua vita, al punto che anni dopo scrive in una lettera a un amico «Quando scrivo mi sento così vicina al mio io-scrittore, al mio “Pauline” io-scrittore…». È proprio in quel primo soggiorno che Katherine scrisse alcune delle sue pagine più belle, tra cui Preludio, il racconto che verrà poi pubblicato dalla Hogarth Press, la casa editrice di Virginia Woolf. È John a sottolineare che Katherine, nel suo continuo scrivere lettere, era una donna innamorata non solo del marito ma di tutti, una donna in profonda connessione con la bellezza e il dolore del mondo, con la disperazione e la speranza che mai veniva meno. Il dolore fu per la Mansfield la strada per giungere a una più chiara visione e una più piena accettazione della vita.

«Bisogna sottomettersi. Non resistere. Accogliere il dolore. Essere come sommersi. Accettarlo pienamente. Farne parte della propria vita… Nella vita, qualunque cosa venga realmente accettata, subisce poi un mutamento.»

Il dolore e l’esilio furono la sua condizione esistenziale, il marito così ne scrisse nel lungo ritratto che le ha dedicato nel suo libro Katherine Mansfield and other literary portraits «Viveva in esilio dal paese natale e questo è un fatto materiale. Ricreò il paese natale e questo è un fatto spirituale. Il paese che lei ha ricreato non è però la Nuova Zelanda, ma un paese universale, la terra dell’innocenza, quella cui tutti gli spiriti aspirano. Cercava una casa: ma quello che non trovò in Nuova Zelanda non riuscì a trovarlo in nessun altro paese al mondo o forse lo ha trovato in tutti. Per lei casa significava la sicurezza dell’amore di “essere in una qualche via per la pace, colma di felicità”».

Negli anni in cui cercava la propria voce di scrittrice, ebbe il privilegio di conoscere e frequentare alcuni tra i più grandi scrittori e pensatori inglesi dell’epoca. Oltre a Elizabeth Von Arnim, sua cugina, fu legata da profondi rapporti di amicizia con D.H. Lawrence, Bertrand Russel, Lady Ottoline Morrel e Virginia Woolf. Nel 1916, all’inizio della loro frequentazione, la Woolf restò scioccata dalla maniere allo stesso tempo dure e ordinarie della Mansfield e la trovò «sgradevole, ma energica e totalmente prIva di scrupoli», come riporta la Tomalin nella biografia di Katherine che invece ne è fatalmente attratta: «L’amo infinitamente… Ho sentito per la prima volta l’estranea, fremente, scintillante qualità del suo spirito – e per la prima volta ho avuto l’impressione di incontrare una di quelle donne di Dostoevski, la cui innocenza è stata ferita» scrive all’amica comune Ottoline. Quando nell’agosto del 1917 Katherine raggiunge Virginia nella residenza di Asheham, le due scrittrici fanno una lunga passeggiata in collina, contemplando i cardi, le farfalle e gli aerei che solcano il cielo… Dopo la visita Katherine scrisse una lunga lettera di ringraziamenti, dove esaltò le qualità della Woolf e sottolineò le ambizioni simili che entrambe nutrivano nei confronti della letteratura e nella loro vita di scrittrici. Nel 1918 durante un soggiorno a Mentone, il ritorno a Villa Pauline è fonte di una tremenda disillusione. Tutto è cambiato, il tempo è tremendo, nessuno la riconosce. La malattia è ormai conclamata e la trascina verso la morte implacabile come “un enorme uccello nero”. Nel maggio dello stesso anno finalmente Katherine e John si sposano e continuano le peregrinazioni da un paese all’altro cercando sia la salute che una maggiore profondità e pienezza della scrittura. Nelle pagine bellissime che le dedica nel suo libro Da una stanza all’altra così scrive Grazia Livi: «La chiave di volta del suo lavoro è l’esperienza. L’esperienza intesa come contatto immediato col reale. Sentita alla stessa maniera dei poeti: non tanto per il contenuto in sé, quanto per la sua indicibile qualità, che è spia folgorante e elusiva della profondità della vita. Anche lei, come Joyce, come la Woolf, aspira ad afferrarla, elaborando un sentimento del momento di essere, o del momento reale. Ma con una differenza. Il momento della Mansfield non ha una tonalità concettuale, né spirituale, ma solo intuitiva, e vuole esprimere solo una sorta di adesione pura, un puro trasferirsi nell’altro e nella situazione, con assoluta sincerità, con assoluta limpidità».

«Senza emozione la scrittura è morta» sentenzia in una recensione nella rivista «Athenaeum» Katherine stessa. Ma cosa significava scrivere per lei? A più riprese annotava nel diario che scrivere significava riportare in vita il fratello morto in guerra, salvare dall’oblio l’infanzia comune, adempiere «a un dovere verso quel tempo felice… quando eravamo vivi tutti e due… adesso desidero scrivere del mio paese fino al completo esaurimento dei miei mezzi… ho bisogno di tenere una specie di diario minuto da pubblicare un giorno. Non romanzi, non racconti a tesi, nulla che non sia semplice e chiaro… Sento il mio lavoro come una passione: è la mia religione, il mio mondo, la mia vita». Il suo scrivere era luminoso, la sua intenzione di cogliere il momento, riuscita. Di certo i suoi racconti risentono dell’influenza di Cechov che lei tradusse lungamente, al punto che una sua traduzione di un racconto inedito venne pubblicata come se fosse un suo racconto originale. Ma la tensione e la concentrazione, la capacità di raccontare con poche immagini un luogo come fosse una persona, uno stato d’animo come un temporale sono solo suoi. La Mansfield aveva un dono originale che anche Virginia Woolf le invidiava: i suoi personaggi sono vivi, i dialoghi brillanti, le descrizioni vivaci. E tutto il suo tessuto narrativo è così personale che anche Pietro Citati nel suo famoso libro Vita breve di Katherine Mansfield, attinge a piene mani dalla sua scrittura per creare il personaggio Mansfield.

I successivi soggiorni in Cornovaglia, a Ospedaletti, a Mentone e poi di nuovo Londra fruttano i nuovi racconti Felicità, La giornata di Reginald Peacock, Istantanee, Je ne parle pas français, Veleno. Nel 1920 esce Felicità, il secondo libro di racconti ma non ne è contenta. A Mentone, Villa Isola Bella, è più rilassata e fiduciosa nei propri mezzi e nella possibilità di una guarigione.

Ancora la Livi sottolinea: «La verità è che la creatività, per affiorare, ha bisogno di un presente privo di tensioni, fatto di maglie lunghe e invarianti».

Nel 1921 è di nuovo in Svizzera con il marito in una realizzazione del suo caldo sogno domestico che Villa Pauline aveva provvisoriamente incarnato. Ma è di nuovo un’illusione, uno stato momentaneo dell’essere. Nel 1922 si recò a Parigi per provare una nuova terapia e lì entrò in contatto con Gurdjeff e fu attratta dalla sua dottrina esoterica. Lo raggiunse a Fontainebleau dove incontrò anche la vedova di Cechov. Lì risiedeva nella stanza piccola e fredda che le era stata destinata e trascorse molte ore nella stalla a respirare l’alito delle mucche che vi erano ricoverate. Non si lamentò, non desiderò null’altro che essere lì a osservare la nuova realtà che la circondava. Tra le ultime parole che scrisse in russo su un taccuino che sempre l’accompagnava leggiamo: carta, cenere, legna. Così come il ciclo della carta che nasce dal legno e finisce in cenere, Katherine Mansfield brillò nelle sue ultime ore e si spense all’improvviso la sera del 9 gennaio 1923. Al suo funerale c’erano solo il marito, le sorelle, Ida e Orage, il suo primo editore.

L’epitaffio sulla sua tomba è una citazione dall’ Enrico IV di Shakespeare: «Ma io vi dico, mio sciocco signore, che da questa ortica, da questo rischio, cogliamo il fiore della sicurezza».

Fonti, risorse bibliografiche, siti su Katherine Mansfield

Katherine Mansfield, Tutti i racconti, 5 voll., Adelphi 1979

Katherine Mansfield, Epistolario, Il Saggiatore 1971

Grazia Livi, Da una stanza all’altra, Garzanti 1984

Claire Tomalin, Katherine Mansfield, a secret Life, Viking 1987

Pietro Citati, Vita breve di Katherine Mansfield, Rizzoli 1980

Kathleen Jones, Katherine Mansfield: the Storyteller, Penguin 2010

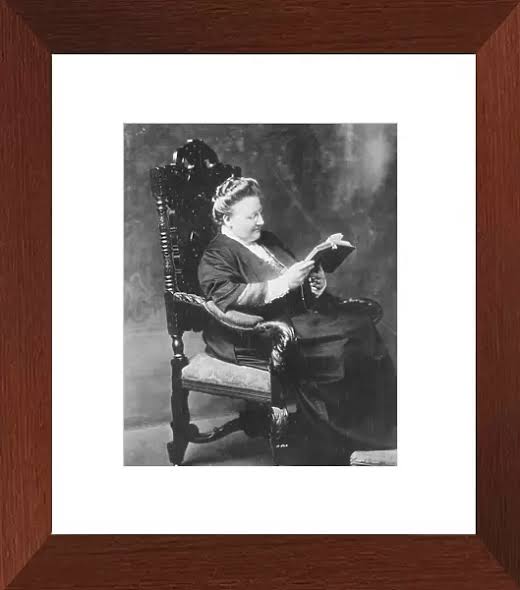

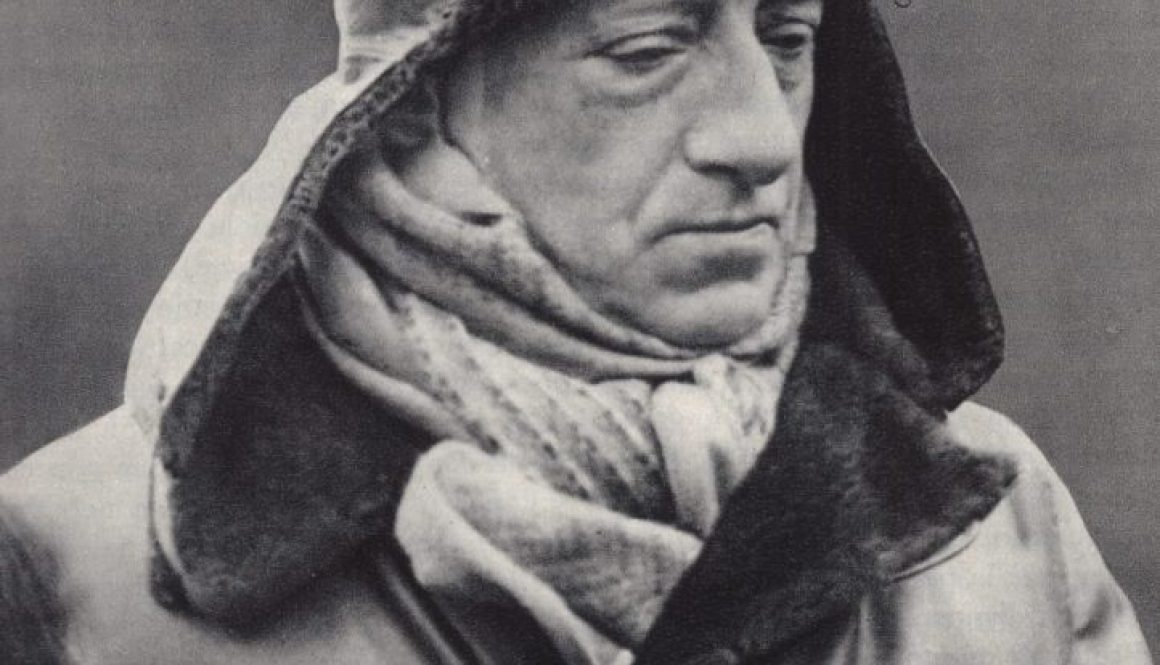

Referenze iconografiche: Kathrine Mansfield nel 1912. Fonte: http://www.katherinemansfield.net/life/briefbio1.htm. Immagine in pubblico dominio.