Orfeo ed Euridice è un’opera lirica composta da Christoph Willibald –Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Orfeo ed Euridice è un’opera lirica composta da Christoph Willibald –

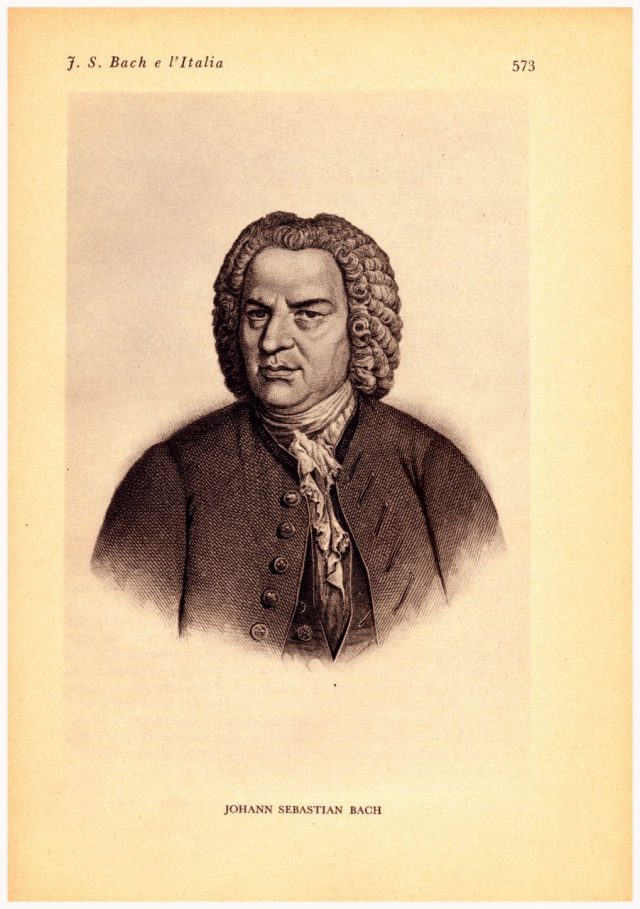

Orfeo ed Euridice (versione francese: Orphée et Euridice[1]) è un’opera lirica composta da Christoph Willibald Gluck intorno al mito di Orfeo, su libretto di Ranieri de’ Calzabigi. Appartiene al genere dell’azione teatrale, in quanto opera su soggetto mitologico, con cori e danze incorporati[4]. Fu rappresentata per la prima volta a Vienna il 5 ottobre 1762, su impulso del direttore generale degli spettacoli teatrali (Generalspektakeldirektor), conte Giacomo Durazzo, ed aprì la stagione della cosiddetta riforma gluckiana –proseguita con Alceste e Paride ed Elena–, con la quale il compositore tedesco ed il librettista livornese (e, insieme a loro, il genovese direttore dei teatri) si proponevano di semplificare al massimo l’azione drammatica, superando sia le astruse trame dell’opera seria italiana, sia i suoi eccessi vocali, e ripristinando quindi un rapporto più equilibrato tra parola e musica[5]. Le danze furono curate dal coreografo italiano Gasparo Angiolini, che si faceva portatore di analoghe aspirazioni di riforma nel campo del balletto, in un’epoca che vide la nascita della nuova forma coreutica del “ballet d’action“.[6]

Dodici anni dopo la prima del 1762, Gluck rimaneggiò profondamente la sua opera per adeguarla agli usi musicali della capitale francese, dove, il 2 agosto 1774, nella prima sala del Palais-Royal, vide la luce Orphée et Euridice[1], con libretto tradotto in francese, ed ampliato, da Pierre Louis Moline, con nuova orchestrazione commisurata ai più ampi organici dell’Opéra, con parecchia musica completamente nuova, con imprestiti da opere precedenti e con un più largo spazio dato alle danze.

L’opera è passata alla storia come la più famosa tra quelle composte da Gluck, e, nell’una edizione o nell’altra, o, più spesso ancora, in versioni ulteriori, ampiamente e variamente rimodellate, è stata una delle poche opere settecentesche, se non addirittura l’unica non mozartiana, a rimanere sempre, fino ad oggi, in repertorio nei principali teatri lirici del mondo[7].

L’Orfeo fu il primo lavoro di Gluck a mettere in pratica le sue ambizioni di riforma dell’opera seria. Si è molto discusso del ruolo reciproco di musicista e librettista nella genesi della riforma stessa e Ranieri de’ Calzabigi medesimo ebbe già modo di rilevare, a proposito della sua collaborazione con il compositore tedesco, che, se Gluck era il creatore della musica, non l’aveva creata però dal nulla, ma sulla base della materia prima che lui stesso gli aveva fornito, e che quindi li si doveva considerare compartecipi dell’onore della creazione dell’opera nel suo complesso[8]. Lo stesso Gluck, in una lettera al Mercure de France del 1775 non ebbe difficoltà a riconoscere una qualche posizione di primato del Calzabigi nella gestazione della riforma: “Mi dovrei ancor più rimproverare se acconsentissi nel lasciarmi attribuire [l’iniziativa] del nuovo genere d’opera italiana, il cui successo giustifica l’averla tentata; è al Sig. Calzabigi che va il merito principale …”[9]. In effetti, secondo il racconto più tardi fatto, sempre sul Mercure de France del 1784, dal poeta livornese, il libretto dell’Orfeo era già pronto ed era già stato recitato al Conte Durazzo verso il 1761, prima che questi coinvolgesse Gluck nell’impresa della composizione della nuova opera[10]. D’altro canto, secondo Hutchings, era principalmente “la vecchia forma del libretto” metastasiano l’ostacolo intrinseco per i tentativi di dare continuità e maggior realismo all’azione drammatica, ed era quindi una nuova forma di scrittura il primo requisito per cercare nuove strade[11].

Nell’Orfeo, le grandi arie virtuosistiche con il da capo (e comunque le arie chiuse, in un certo senso, autosufficienti), destinate a rappresentare sentimenti e momenti topici, da un lato, e, dall’altro, gli interminabili recitativi secchi, utilizzati per illustrare l’effettivo svolgersi degli avvenimenti drammatici, lasciano strada a pezzi di più breve durata strettamente legati l’un l’altro a formare strutture musicali più ampie: i recitativi, sempre accompagnati, si allargano naturalmente nelle arie, per le quali Calzabigi introduce sia la forma strofica (come in “Chiamo il mio ben così”, dell’atto primo, dove ognuna delle tre sestine di versi non ripetuti che compongono l’aria, è alternato con brani di recitativo, il quale è pure chiamato a concludere il pezzo nel suo insieme) sia il rondò (come in “Che farò senza Euridice?”, il brano più famoso dell’opera, nel terzo atto, in cui la strofa principale viene ripetuta tre volte[12]). In conclusione, vengono infrante e superate le vecchie convenzioni dell’opera seria italiana, con lo scopo di dare impeto drammatico all’azione, la quale viene anche semplificata, dal punto di vista della trama, con l’eliminazione della consueta pletora di personaggi minori e dei relativi intrecci secondari. Quanto alle connessioni con la tragédie lyrique francese, ed in particolare con le opere di Rameau, sullo stesso loro schema, anche l’Orfeo contiene un gran numero di danze espressive[13], un ampio utilizzo del coro e l’uso del recitativo accompagnato[5]. Il coup de théâtre di aprire il dramma con un coro intento a piangere uno dei personaggi principali, già deceduto, è molto simile a quello realizzato all’inizio del Castor et Pollux di Rameau nel 1737[14]. Ci sono anche elementi che non paiono rispettare alla lettera gli stilemi della riforma gluckiana: per esempio, la frizzante e gioiosa ouverture non anticipa minimamente la successiva azione del dramma[5]. La parte di Orfeo richiede un esecutore particolarmente dotato, che eviti ad esempio di far diventare monotona l’aria strofica “Chiamo il mio ben così” e che sia in grado di informare di significato tragico sia essa sia la successiva “Che farò senza Euridice?”, entrambe le quali si basano su armonie che non sono naturalmente lacrimevoli[15]. In effetti, nella prefazione all’ultima delle sue opere riformate italiane, Paride ed Elena (1770), Gluck avrebbe ammonito: basta poco «perché la mia aria nell’Orfeo, “Che farò senza Euridice”, mutando solo qualche cosa nella maniera dell’espressione diventi un saltarello di burattini. Una nota più o meno tenuta, un rinforzo trascurato di tempo o di voce, un’appoggiatura fuor di luogo, un trillo, un passaggio, una volata può rovinare tutta una scena in un’opera simile …»[16].

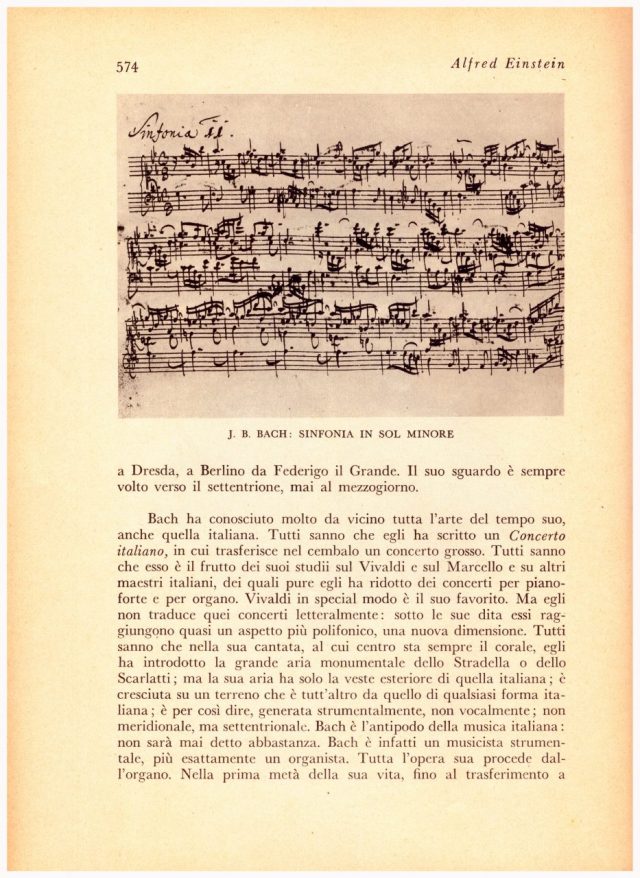

La riforma gluckiana, iniziata con l’Orfeo ed Euridice, ha avuto una significativa influenza lungo tutto il corso successivo della storia dell’opera, da Mozart a Wagner, attraverso Weber[17], con l’idea wagneriana del Gesamtkunstwerk (opera d’arte totale) particolarmente debitrice nei confronti di Gluck[18]. L’opera seria vecchio stile ed il dominio dei cantanti orientati alla coloratura venne ad essere sempre meno popolare dopo il successo delle opere di Gluck nel loro insieme e dell’Orfeo in particolare[5]. In essa, l’orchestra presenta un carattere preponderante nei confronti del canto, assai più di quanto non fosse mai avvenuto nelle opere precedenti: si pensi soprattutto all’arioso del protagonista, “Che puro ciel”, dove la voce è relegata al ruolo comparativamente minore della declamazione in stile recitativo, mentre è l’oboe a portare avanti la melodia principale, sostenuto dagli assolo del flauto, del violoncello, del fagotto e del corno, e con l’accompagnamento anche degli archi (che eseguono terzine) e del continuo, nel quadro della più complessa orchestrazione che Gluck avesse mai scritto[5].

Le rappresentazioni storiche

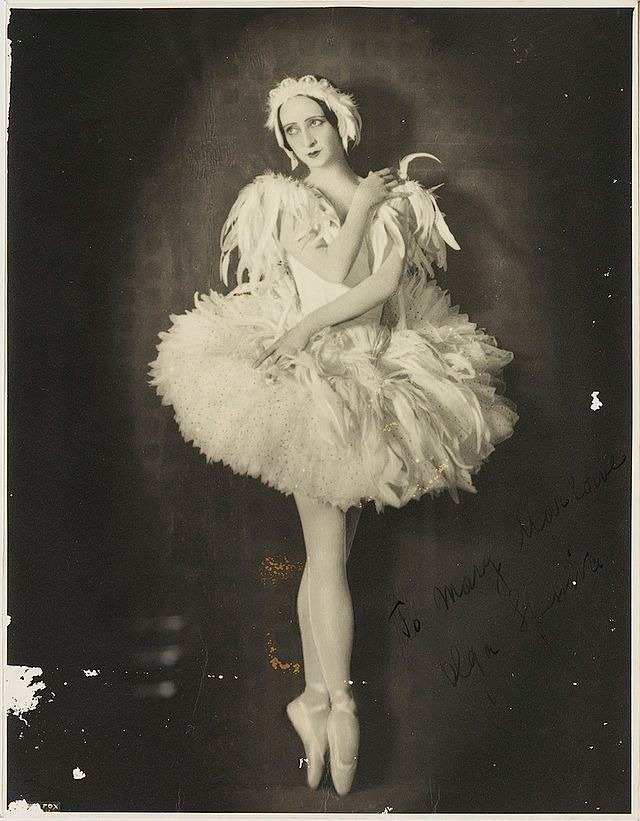

Gaetano Guadagni, il primo Orfeo.

L’opera fu data la prima volta a Vienna, nel Burgtheater, il 5 ottobre 1762, in occasione dell’onomastico dell’imperatore Francesco I, sotto la supervisione del direttore del teatro, il riformista conte Giacomo Durazzo. La coreografia fu curata da Gasparo Angiolini, e la scenografia da Giovanni Maria Quaglio, entrambi esponenti di punta dei rispettivi ambiti artistici. Primo Orfeo fu il famoso contralto castrato Gaetano Guadagni, rinomato soprattutto per la sua abilità di attore, maturata a Londra alla scuola shakespaeriana di David Garrick[15], e per le sue capacità nel canto di espressione, alieno dalle esteriorità e dagli stereotipi che caratterizzarono l’arte del canto nella seconda metà del ‘700[19]. L’opera fu ripresa a Vienna l’anno successivo, ma poi non fu più eseguita fino al 1769[20], quando ebbe luogo la prima italiana a Parma, con la parte del protagonista trasposta per il soprano castrato Giuseppe Millico, un altro dei cantanti favoriti di Gluck. Per le rappresentazioni che si tennero a Londra nel 1770, fu invece Guadagni ad eseguire ancora la parte di Orfeo, ma ben poco della partitura originaria di Gluck sopravvisse in questa edizione, avendo Johann Christian Bach[5] e Pietro Alessandro Guglielmi[21] provveduto a gran parte della musica nuova. Il compito di far ascoltare ai londinesi un’edizione più ortodossa dell’Orfeo gluckiano, toccò quindi, di nuovo, a Millico, il quale eseguì, nel 1773, al King’s Theatre, con scarso successo, la sua versione di Parma per soprano.[22]

Il successo dell’edizione parigina del 1774, integralmente rimaneggiata ed ampliata da Gluck in conformità con gli usi dell’Opéra ed i gusti del pubblico francese, e con la parte del protagonista conseguentemente trasposta per haute-contre ed interpretata dal primo tenore dell’Académie Royale de Musique, Joseph Legros, fu clamoroso e «molti influenti personaggi dell’epoca, tra cui Jean-Jacques Rousseau, ebbero commenti lusinghieri da fare nei suoi confronti. La sua prima uscita in cartellone durò per 45 rappresentazioni … Fu quindi ripresa per una ventina di stagioni con quasi trecento[23] spettacoli, tra il 1774 e il 1833, [anche se, poi] poté annoverare l’effettivo trecentesimo allestimento da parte della compagnia [dell’Opéra di Parigi] solo il 31 luglio del 1939 presso il teatro antico di Orange»[24]. Durante la prima parte del XIX secolo, si misero particolarmente in luce per le loro interpretazioni di Orphée, i due Nourrit, padre (Louis[25]) e figlio (Adolphe[5]), che si succedettero nell’incarico di primo tenore dell’Académie Royale, dal 1812 al 1837.

Se l’edizione parigina godé dunque di una particolare fortuna in patria, quella di Vienna incontrò più difficoltà nel resto d’Europa, anche per la concorrenza esercitata dall’omonima opera di Ferdinando Bertoni, andata in scena a Venezia, nel 1776, sempre con Guadagni come protagonista, e scritta sullo stesso libretto di Ranieri de’ Calzabigi. L’opera di Gluck fu comunque eseguita un po’ in tutto il continente[26], senza interruzioni, nel corso dell’ultimo trentennio del ‘700, con anche una rappresentazione curata da Haydn ad Eszterháza nel 1776[27]. Con il nuovo secolo le riprese si fecero però più sporadiche, anche se non si interruppero mai completamente: nel 1813, alla Scala, si ebbe probabilmente il primo caso di sostituzione del castrato con una cantante di sesso femminile, citata dalle cronache come “Demoiselle Fabre“[28]. Tale sostituzione sarebbe divenuta, di lì a pochissimi anni, la regola, in seguito all’estinzione dei castrati sui palcoscenici lirici. Nel 1854 Franz Liszt diresse l’opera a Weimar, componendo un suo proprio poema sinfonico in sostituzione dell’ouverture gluckiana originale[5].Stagione lirica 1961-1962, Teatro alla Scala, Milano. Giulietta Simionato, a destra, ed Elena Mazzoni in Orfeo ed Euridice.

Nel 1859 fu invece Hector Berlioz a cercare di attualizzare, per il Théâtre Lyrique di Parigi, la versione francese dell’opera, facendola in parte riorchestrare, introducendo alcune modifiche e soprattutto trasponendo per mezzo-soprano la scrittura per haute-contre del ruolo di Orfeo, divenuta ormai troppo difficoltosa per il nuovo stile realistico di canto dei tenori romantici. L’operazione fu concepita e realizzata grazie alla disponibilità sulle scene parigine della grande cantante Pauline Viardot, ultimo rampollo in attività della gloriosa dinastia canora dei García.

Di norma, a partire dagli anni ’20 dell’800 e per gran parte del ‘900, il ruolo di Orfeo fu quindi interpretato da cantanti donne, contralti tipici, come Guerrina Fabbri[29], Marie Delna[29], Fanny Anitúa[29], Gabriella Besanzoni[29] o le britanniche Clara Butt e Kathleen Ferrier, o mezzo-soprani, come Giulietta Simionato, Shirley Verrett, Marilyn Horne e Janet Baker[30]. La pratica, del tutto inusitata nei secoli precedenti, dell’impiego di controtenori nelle parti originariamente scritte per castrati, e quindi anche in quella di Orfeo, data solo a partire dalla metà del XX secolo[5]. All’occasione (soprattutto in area tedesca), il ruolo di Orfeo è stato anche trasposto per baritono, di solito abbassando di un’ottava la versione di Vienna o quella pubblicata da Dörffel (cfr. infra): Dietrich Fischer-Dieskau e Hermann Prey sono due baritoni di vaglia che hanno eseguito la parte in Germania (Fischer-Dieskau ne ha anche lasciato ben tre registrazione discografiche complete, Prey solo una parziale)[5]. Tra i direttori, Arturo Toscanini si distinse per le sue riproposizioni dell’opera nella prima metà del XX secolo[5]: la trasmissione radiofonica del secondo atto è stata alla fine anche riversata due volte in disco, sia in vinile che in CD.

Carattere sostanzialmente del tutto occasionale ha avuto infine, almeno inizialmente, l’accostamento alla versione parigina dell’opera, da parte della leva di tenori acutissimi che, a partire dall’ultimo ventennio del ‘900, ha invece consentito la rifioritura di tanta parte del repertorio rossiniano per tenore contraltino. Si ricorda solo qualche sporadica esecuzione: a puro titolo di esempio, William Matteuzzi a Lucca, nel 1984 (spettacolo in forma di concerto nel suggestivo cortile della Villa Guinigi), Rockwell Blake a Bordeaux, nel 1997, Maxim Mironov a Tolone nel 2007, o, infine, Juan Diego Flórez, al Teatro Real di Madrid nel 2008 (edizione questa che è stata anche riversata in un’incisione discografica completa). Una certa inversione di tendenza si è però verificata verso la fine del secondo decennio del nuovo secolo con due importanti produzioni, l’una europea, l’altra per due terzi americana, accomunate dall’ambizione di dare il giusto rilievo alle parti danzate. La prima è stata realizzata dalla Royal Opera House di Londra nella stagione d’autunno 2015-2016, per l’interpretazione dello stesso Florez, la direzione di John Eliot Gardiner e con coreografia e danze affidate all’artista israeliano Hofesh Shechter e alla sua compagnia.[31] Lo stesso spettacolo, su suggerimento di Florez, è stato poi portato con successo anche sul palcoscenico della Scala alla fine di febbraio 2018, per la direzione di Michele Mariotti,[32] ed anche riversato su DVD/Blu-ray. La seconda produzione è nata dalla collaborazione tra la Lyric Opera of Chicago, la Los Angeles Opera e l’Opera di Amburgo ed è stata ideata dal coreografo John Neumeier, responsabile anche della regia e del design, usufruendo della compagnia del Joffrey Ballet per quanto riguarda gli interventi di danza. La produzione ha visto materialmente la luce a Chicago nel 2017 con il tenore russo Dmitrij Korčak (Dmitry Korchack nella traslitterazione anglosassone) nei panni del protagonista,[33] ed è poi passata a Los Angeles nel marzo del 2018 con il già citato Maxim Mironov.[34] Nel febbraio del 2019 la produzione ha varcato l’oceano approdando alla Staatsoper di Amburgo (e poi nel settembre alla Festspielhaus di Baden Baden), di nuovo con Korčak e Mironov nei panni protagonistici maschili.[35] L’allestimento di Chicago è stato anch’esso riversato su DVD/Blu-day.

Foto interna ed esterna: https://www.raiplay.it/programmi/balletto-orfeoedeuridice