David Maria Turoldo “il Resistente” a cura ANPI Franciacorta-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

-David Maria Turoldo, il Resistente-

Articolo di Laura Tussi e Fabrizio Cracolici

Il trattato dal titolo “David Maria Turoldo, il Resistente”, a cura di Guerino Dalola, in collaborazione con Donatella Rocco, Antonio Santini, Mino Facchetti, Pierino Massetti, Gian Franco Campodonico e di ANPI Franciacorta, consiste in un importante saggio autoprodotto con il patrocinio di vari enti e associazioni, tra cui la Città di Chiari, il Comune di Coccaglio, il Comune di Cologne, i Servi di Maria – provincia di Lombardia e Veneto e l’associazione Gervasio Pagani.

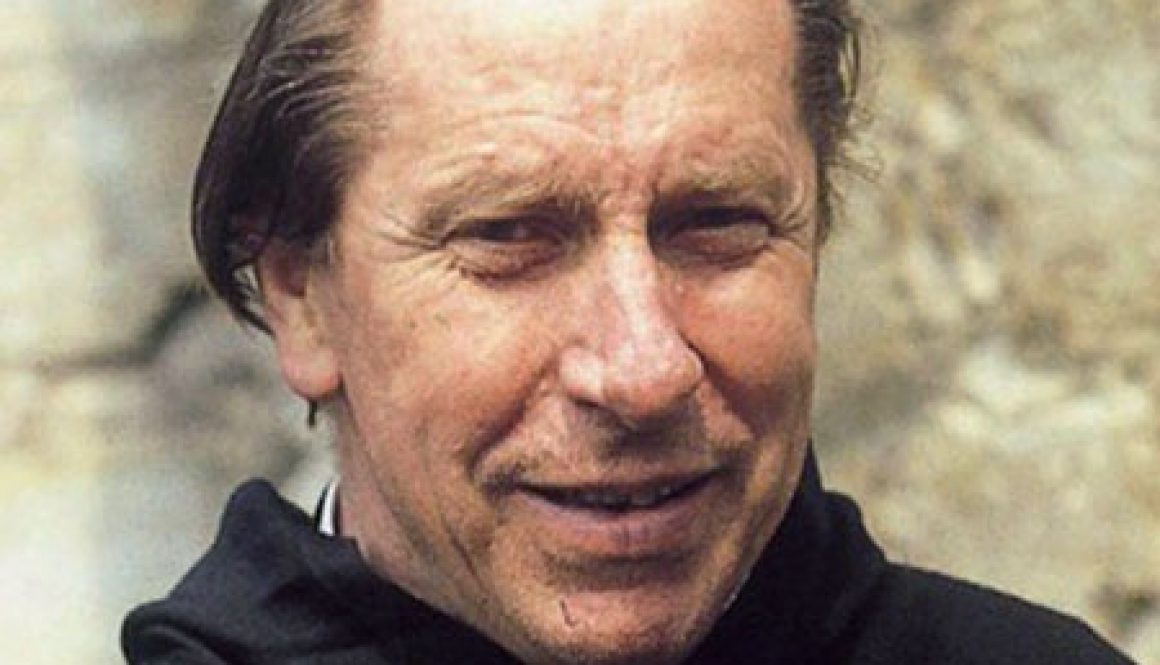

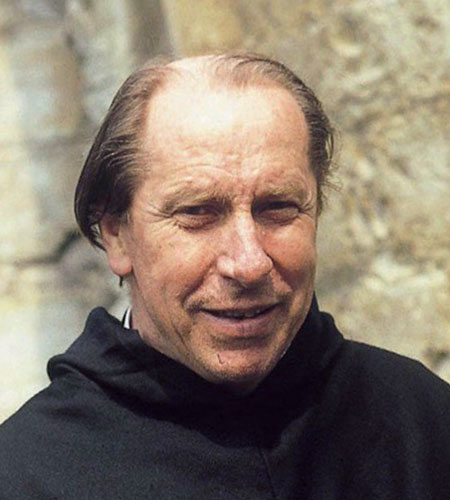

Padre David Maria Turoldo è un frate morto nel 1992. Su padre David Maria Turoldo, che fu poeta, filosofo, sacerdote, autore, traduttore, fondatore di riviste e giornali, sono stati pubblicati centinaia di libri e documenti, ma senza dare ampia notizia sulla sua partecipazione alla Resistenza del 1943-45 contro il nazifascismo. Padre David Maria Turoldo è stato un grande Resistente a Milano, ma era in contatto anche con la Resistenza bresciana, soprattutto nella zona della Franciacorta.

Secondo Turoldo la figura del Partigiano riveste certamente una eccezionale e fondamentale importanza, ma in uno specifico momento e in una determinata situazione. Invece, sempre secondo Turoldo, essere Resistente è una scelta di vita che non può verificarsi solo in un determinato tempo e in uno spazio contingente. La Resistenza, i Resistenti attuano un impegno quotidiano, da realizzarsi nel percorso di ogni giorno, senza distrazioni, nel corso di una intera esistenza. La liberazione autentica dell’umanità, oltre che dal nazifascismo e dalle dittature, richiede una militanza, una acribia nel tempo, un impegno molto più profondo sul piano culturale, relazionale, politico, sociale, familiare. L’impegno del Resistente non ha fine e scadenze, perché la libertà non si rinnova da sola, ma deve essere sempre riconquistata con l’impegno di ognuno di noi.

Infatti la Resistenza non è mai finita.

Turoldo non ha mai voluto schierarsi con nessun partito politico, perché, lui stesso spiegherà, la libertà, la costruzione di un mondo migliore, i diritti delle persone, la solidarietà, il progresso alternativo che non è tale se non è per tutti, il soccorso a chi vive nell’indigenza, a chi vive nelle difficoltà, a chi vive nel bisogno, il rispetto di tutte le fedi politiche e religiose, non sono istanze appartenenti all’uno o all’altro schieramento partitico, ma sono valori appartenenti alla nostra comune umanità.

Per il Resistente il vero campo di lotta è la normalità, la testimonianza, non solo con le parole, ma con esempi di vita.

Il Resistente non è solo antifascista.

La vera scelta del Resistente è un’alternativa totale, a favore di una società, di un contesto sociale, completamente diversi, per una nuova presente e futura umanità, perché la pace non è solo mancanza di guerra, ma è nonviolenza, è costruzione di convivenza solidale e fraterna.

Le esperienze di Turoldo furono molteplici come Partigiano in una delle vicende più importanti della sua vita: la Resistenza. Ma le fonti storiche non danno ricostruzione storiografica editata di ampio respiro di padre Turoldo per la sua attività nella lotta di Liberazione nazionale e per il contributo notevole che ha offerto nella ricostruzione morale e materiale del nostro Paese. “Una lacuna nella storia del pensiero democratico e antifascista di impronta cattolica alla quale bisognerebbe pensare di porre rimedio”, così scrive Aldo Aniasi, comandante partigiano, assessore e sindaco di Milano, deputato e ministro socialista e presidente della FIAP federazione italiana associazioni partigiane. Scrive sempre Aldo Aniasi, che come uomo della Resistenza padre Turoldo privilegiò sempre una scelta unitaria, lo spirito unitario della Resistenza, lo spirito dell’unità antifascista. Intrattenne rapporti con comunisti, socialisti, azionisti e incontrava personaggi come Eugenio Curiel, Rossana Rossanda e altri importanti dirigenti della sinistra.

Uno dei risultati più significativi dell’intero lavoro di confronto e dialogo realizzato nel convento di San Carlo a Milano per iniziativa di padre Turoldo e padre De Piaz è la nascita e la diffusione – soprattutto da parte di Teresio Olivelli, Claudio Sartori ed altri collaboratori bresciani – del giornale clandestino antifascista “Il ribelle”. Anche la predicazione in Duomo su incarico del Cardinale Schuster diventa espressione della Resistenza di padre Turoldo. Appena dopo la Liberazione del 25 Aprile 1945, saranno ventinove i Lager visitati da padre Turoldo alla ricerca di sopravvissuti e riuscirà a riportare in salvo a casa circa duecento prigionieri. Scrive Turoldo “Una sola possibilità affinché non si ripeta quanto è avvenuto: ricordare e capire, far ricordare e far capire… Così ho visto la sola Europa possibile, quella della solidarietà dei sopravvissuti”.

Scrive Ernesto Balducci “Il grande dono di David è di essere nato povero, in mezzo ai poveri, agli ultimi… David è rimasto un povero. I poveri sono fuori del perimetro della storia”.

In occasione degli appositi referendum, padre Turoldo vota contro l’abrogazione del divorzio e dell’aborto, perché i principi religiosi non possono essere imposti a chi non crede: la religione va spiegata e proposta, mai imposta con una legge. Nella primavera del 1978, padre Turoldo, insieme al confratello De Piaz, avvia una trattativa con le Brigate Rosse, per la liberazione di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. L’iniziativa a cui partecipa anche il vescovo di Ivrea monsignor Luigi Bettazzi, presidente di Pax Christi, viene bloccata dall’opposizione delle autorità ecclesiastiche.

La Corsia dei Servi e Nomadelfia furono le iniziative più care sia a Turoldo sia a padre De Piaz, basate su concetti di primaria importanza: tanto la fede che le scelte politiche diventano operative e efficaci solo nell’ambito di una cultura che permetta di uscire dall’inerzia di una fede accolta solo per tradizione e pregiudizio, per tentare invece una rigenerazione dalla vera cultura con maggior impulso possibile.

Invitato a un congresso sul disarmo nel febbraio 1978, Turoldo ebbe l’occasione di incontrare Carlo Cassola, che lo invitò al convegno nazionale della LDU- Lega per il Disarmo Unilaterale. Gli aderenti attuali della Lega per il Disarmo Unilaterale sotto la sigla “Disarmisti Esigenti” stanno lavorando all’interno della campagna ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons e con molte altre associazioni del panorama italiano affiliate a ICAN, tra cui anche PeaceLink- Telematica per la Pace, alla ratifica del trattato ONU, il TPAN, per la proibizione delle armi nucleari, varato a New York a palazzo di vetro nel luglio 2017 da 122 nazioni e dalla società civile organizzata in ICAN.

ICAN grazie alla costituzione del trattato Onu per l’abolizione delle armi nucleari è stata insignita Premio Nobel per la Pace 2017.

E poi ricordiamo la Salmodia della Speranza che attraversa la drammatica esperienza dell’Europa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale: il trionfo dei dittatori, il nazismo, il fascismo, il razzismo, i grandi massacri, i Lager, Hiroshima e Nagasaki, la Resistenza. Per una Chiesa che accoglie i diversi, gli emarginati, gli oppressi, gli ultimi, le vittime di cui tutti siamo parte nel contesto sociale, comunitario, culturale e nel mondo, nel terribile deserto della sopraffazione e della violenza dove tante voci chiedono libertà, giustizia e verità per tutti quegli innocenti che ancora nascono solo per morire.

Laura Tussi – PeaceLink, Campagna “Siamo tutti Premi Nobel per la Pace con ICAN”

Fabrizio Cracolici – ANPI sezione Emilio Bacio Capuzzo Nova Milanese (Monza e Brianza)

Biografia di David Maria Turoldo nasce il 22 novembre del 1916 a Coderno, in Friuli, nono di dieci fratelli. Nato come Giuseppe Turoldo, a tredici anni entra nel convento di Santa Maria al Cengio per far parte dei Servi di Maria, a Isola Vicentina, là dove si trova la sede del Triveneto della Casa di Formazione dell’Ordine Servita. È qui che trascorre l’anno di noviziato; dopo avere assunto il nome di fra’ David Maria, emette la professione religiosa il 2 agosto del 1935. Nell’ottobre del 1938 pronuncia i voti solenni a Vicenza.

Gli studi accademici

Intrapresi gli studi di teologia e di filosofia a Venezia, nell’estate del 1940 Turoldo viene ordinato presbitero nel santuario della Madonna di Monte Berico dall’arcivescovo di Vicenza ,monsignor Ferdinando Rodolfi. Nello stesso anno viene inviato a Milano, al convento di Santa Maria dei Servi in San Carlo al Corso.

Per circa un decennio si occupa di tenere la predicazione della domenica in Duomo, su invito dell’arcivescovo Ildefonso Schuster, mentre insieme con il suo confratello Camillo de Piaz, compagno di studi nell’Ordine dei Servi, si iscrive all’Università Cattolica di Milano. Qui David Maria Turoldo si laurea l’11 novembre del 1946 in filosofia con una tesi intitolata “La fatica della ragione – Contributo per un’ontologia dell’uomo”, con il professor Gustavo Bontadini. Quest’ultimo successivamente gli propone di diventare suo assistente presso la cattedra di Filosofia Teoretica. Anche Carlo Bo gli offre un ruolo come assistente, ma per l’Università di Urbino, cattedra di Letteratura.

Dopo aver collaborato in modo attivo con la resistenza antifascista in occasione dell’occupazione nazista di Milano, David Maria Turoldo dà vita al centro culturale Corsia dei Servi e sostiene il progetto del villaggio Nomadelfia fondato nell’ex campo di concentramento di Fossoli da don Zeno Saltini.

David Maria Turoldo negli anni ’50

Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta pubblica la raccolta di liriche “Io non ho mani”, con cui si aggiudica il Premio letterario Saint Vincent, e l’opera “Gli occhi miei lo vedranno”, proposta nella collana Lo Specchio di Mondadori.

Nel 1953 Turoldo è costretto a lasciare Milano, e si trasferisce prima in Austria e poi in Baviera, dove soggiorna presso i conventi dei Servi locali. Nel 1955 viene trasferito a Firenze, al convento della Santissima Annunziata, dove ha modo di conoscere il sindaco Giorgio La Pira e padre Ernesto Balducci.

Obbligato ad andare via anche dal capoluogo toscano, dopo un periodo di peregrinazioni lontano dall’Italia torna in patria e viene assegnato a Udine, al convento di Santa Maria delle Grazie. Nel frattempo si dedica alla realizzazione di un film, con la regia di Vito Pandolfi, intitolato “Gli ultimi” e tratto dal suo racconto Io non ero fanciullo. La pellicola, che rappresenta la povertà della vita rurale in Friuli, viene presentata nel 1963 ma non apprezzata dal pubblico locale, che la considera poco rispettosa.

Gli ultimi anni

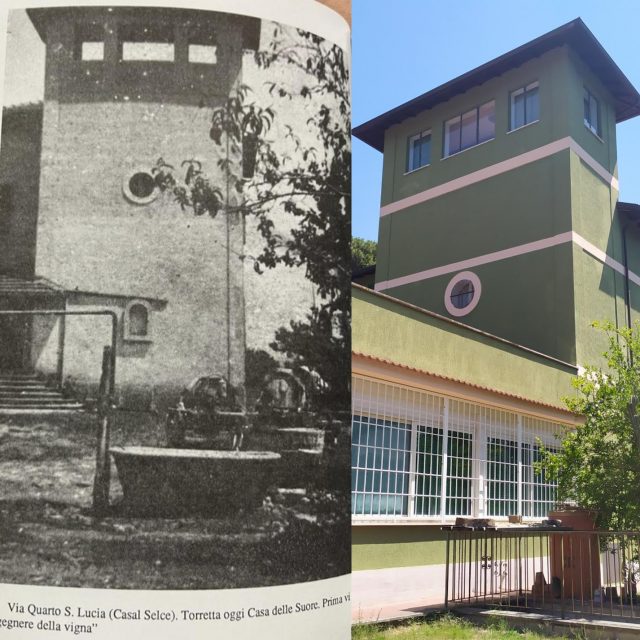

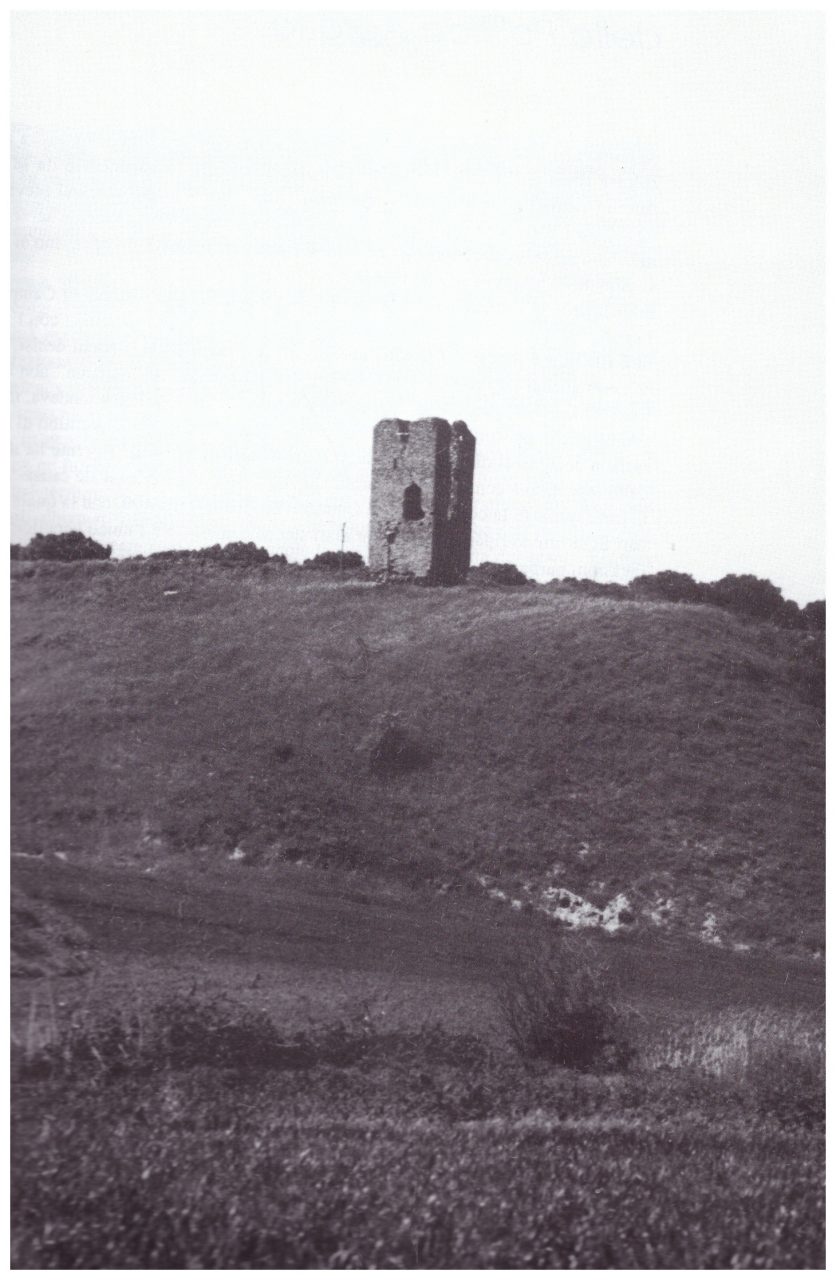

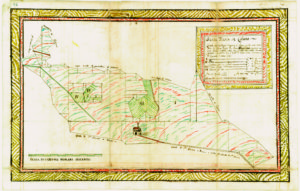

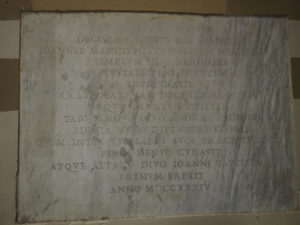

In seguito Turoldo individua nell’antico Priorato cluniacense di Sant’Egidio in Fontanella un luogo in cui dare vita a un’esperienza religiosa comunitaria nuova, che coinvolga anche i laici: vi si insedia il 1° novembre del 1964, dopo aver ricevuto il consenso di Clemente Gaddi, il vescovo bergamasco.

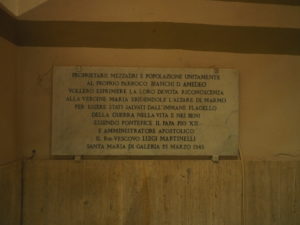

Qui fa costruire una casa per l’ospitalità, che prende il nome di Casa di Emmaus in riferimento all’episodio biblico della cena di Emmaus, con Gesù che si manifesta ai discepoli dopo essere risorto.

Alla fine degli anni Ottanta David Maria Turoldo si ammala per un tumore al pancreas: muore all’età di 75 anni il 6 febbraio del 1992 a Milano, nella clinica San Pio X. I funerali vengono celebrati dal cardinale Carlo Maria Martini, che pochi mesi prima aveva assegnato a Turoldo il Premio Giuseppe Lazzati.