Roma-Il N0 Art Group presenta Guido Corbisiero / Desirè D’Angelo – Pensieri, Parole, Opere, Omissioni”-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Roma-Il N0 Art Group presenta

Guido Corbisiero / Desirè D’Angelo – Pensieri, Parole, Opere, Omissioni”-

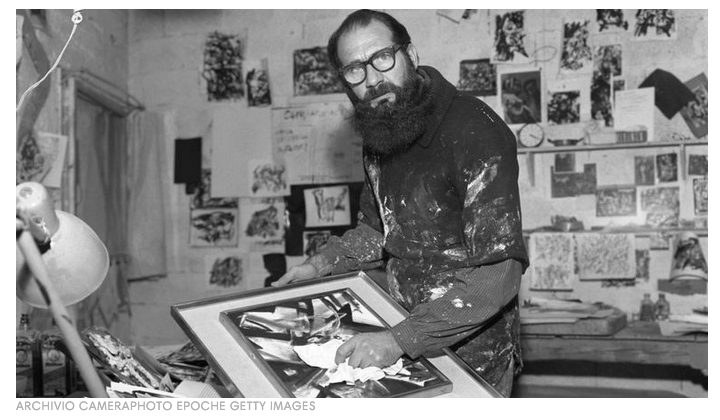

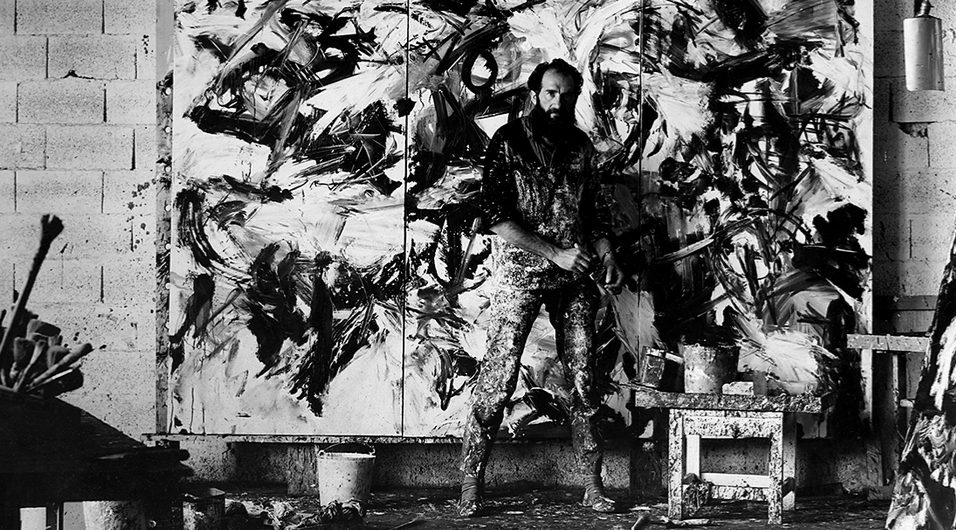

Roma-N0 Art Group presenta una serie di quattro mostre bipersonali presso Studio GIGA dal titolo “Pensieri, Parole, Opere, Omissioni”, a cura di Matteo Peretti e Bianca Catalano con le opere di Desirè D’Angelo, Guido Corbisiero, Andrea Frosolini, Sveva Angeletti, Giulia Apice, Sebastiano Zafonte, Diana Pintaldi e Raimondo Coppola.

Le mostre, che esploreranno le connessioni tra il concetto di pensiero, parola, opera e omissione, prenderanno il via il 5 marzo 2025 con l’inaugurazione della mostra “Pensieri”, in cui si confronteranno le ricerche di Desirè D’Angelo e Guido Corbisiero. Gli appuntamenti successivi proseguiranno fino al 25 giugno, con la conclusione dell’ultima mostra “Omissioni”.

Il titolo di questa rassegna prende spunto dal Confiteor, la preghiera di confessione in cui il fedele si dichiara colpevole di “pensieri, parole, opere e omissioni”, configurando tali elementi come forieri di perversione e peccato; oggi più che mai invece la creazione artistica si nutre di pensieri, parole, opere e omissioni, divenendo questi motori generativi di cambiamento e riflessione, se non catartici e purificatori. La confessione dell’artista, quindi, non è verso un’entità superiore, ma rappresenta un tentativo di ricongiungimento con sé stessi, con gli altri e con il mondo che ci circonda, nell’affrontare insidie personali e collettive.

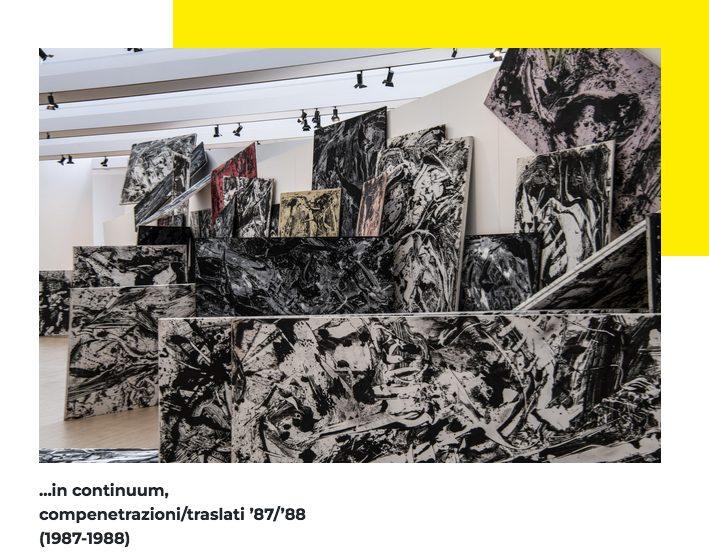

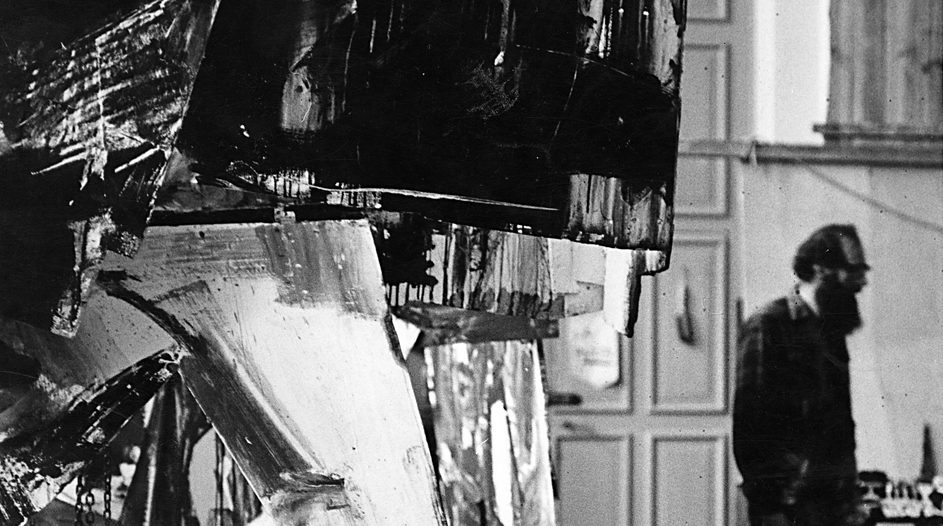

Le mostre esploreranno i diversi aspetti di tale ricerca: nella mostra Pensieri (5 marzo – 26 marzo 2025) Desirè D’Angelo e Guido Corbisiero affrontano esperienze o suggestioni visive segnanti nell’infanzia e nell’adolescenza e che si ripropongono nel presente, attraverso una scultura-performance e due installazioni dal forte potere simbolico. Nell’esposizione Parole (9 aprile – 30 aprile 2025), come suggerisce il titolo, Sveva Angeletti e Andrea Frosolini riflettono sul concetto stesso di parola, dal punto di vista sia semantico che esperienziale, in particolar modo sull’idea di incomunicabilità, aspetto fortemente caratterizzante del vivere odierno. In Opere (7 maggio – 28 maggio 2025), Giulia Apice e Sebastiano Zafonte esplorano la dimensione aggregante e costruttiva dell’arte, mettendo in luce l’aspetto relazionale della pratica artistica. La mostra Omissioni (4 giugno – 25 giugno 2025), con le opere di Diana Pintaldi e Raimondo Coppola, attua una considerazione sul vuoto e sull’assenza tramite un processo di tipo catalogativo di tracce presenti, un tentativo solo in apparenza paradossale che invita ad una intensa riflessione sul concetto di esistenza.

Dettagli dell’evento:

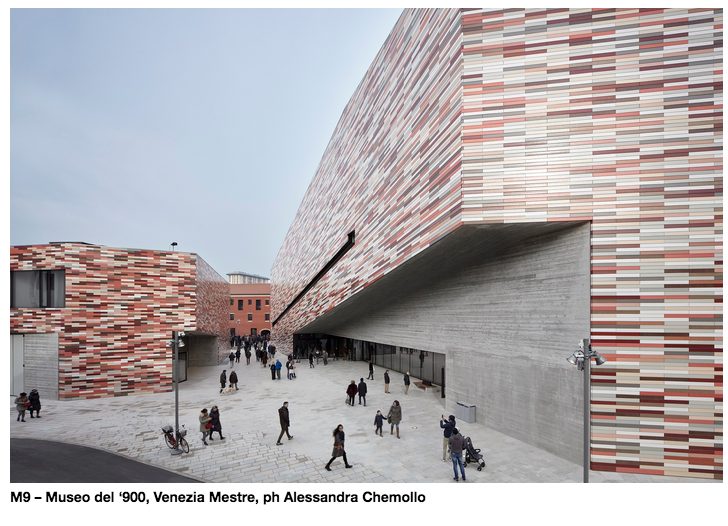

Location: Studio GIGA, via del Governo Vecchio 43, Roma

Opening: 5 marzo 2025, dalle 18.00 alle 21.00

Calendario delle Mostre:

• 5 marzo – 26 marzo 2025: Pensieri – Desirè D’Angelo e Guido Corbisiero

• 9 aprile – 30 aprile 2025: Parole – Sveva Angeletti e Andrea Frosolini

• 7 maggio – 28 maggio 2025: Opere – Giulia Apice e Sebastiano Zafonte

• 4 giugno – 25 giugno 2025: Omissioni – Diana Pintaldi e Raimondo Coppola

Per informazioni: info@studiogiga.com – n0projectroom@gmail.com

Seguici su: Facebook/Instagram: @studiogiga @n0projectroom

N0 Art Group nasce nel 2021 da un’idea dell’artista e curatore Matteo Peretti, come un libero progetto artistico dal carattere nomade, basato sullo scambio di idee di artisti di diversa provenienza e delimitato da confini inversi, ovvero dedito alla ricerca culturale considerata aliena, volta all’indagine di tematiche spesso “scomode” o comunque profondamente radicate nelle controversie del mondo odierno. Inizialmente sito presso la n0 Project Room, luogo espositivo all’interno dell’artist-run space Ombrelloni, in via dei Lucani (quartiere San Lorenzo, Roma), la linea curatoriale del progetto ha assunto da subito un carattere estemporaneo e afocale, inclusivo ed aperto a collaborazioni interdisciplinari, di respiro internazionale ma sempre con un occhio vigile sul territorio.

G.I.G.A. (Gruppo Italiano Giovani Artisti) viene fondato nel 2005 in via del Governo Vecchio 43 come collettivo di giovani artisti italiani, proponendosi quale laboratorio libero di idee e osservatorio territoriale sulla sperimentazione emergente. Attraverso le mostre proposte, ha sempre voluto stimolare un dialogo tra una città dalla forte identità storica, come Roma, ed artisti e operatori legati alla contemporaneità che rivelano attraverso i loro lavori idee innovative ed energetiche. Il focus è prevalentemente indirizzato a temi legati alla società, al quotidiano e in genere ai diversi campi dello scibile e dell’agire umano.