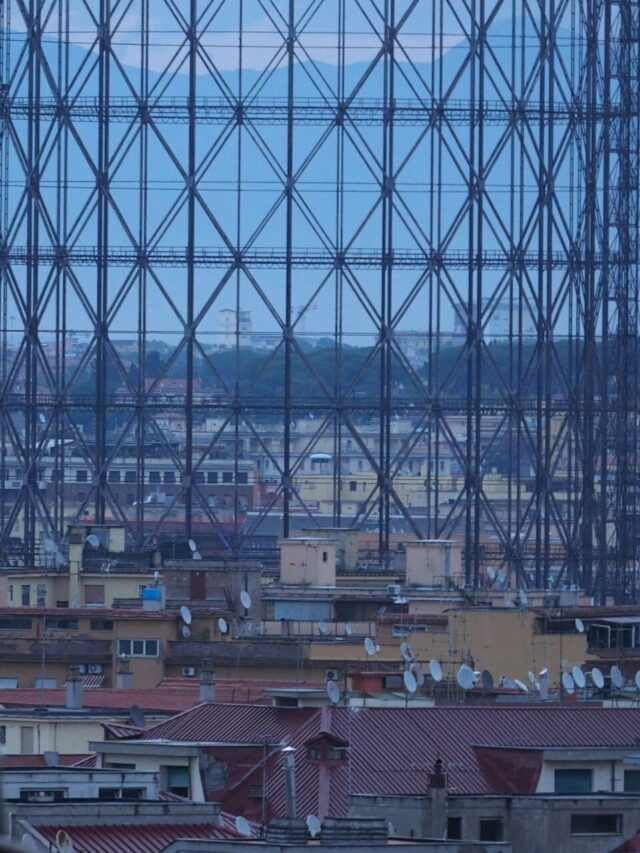

Franco Leggeri Fotoreportage-ROMA e il suo GAZOMETRO-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Franco Leggeri-Fotoreportage-ROMA e il suo GAZOMETRO

Dalla raccolta:Fotografie per raccontare Roma e la sua Campagna Romana.

FOTO di Franco Leggeri IL SORGERE DEL SOLE su ROMA e il suo GAZOMETRO 14 giugno 2023

“Storia del Gasometro (o Gazometro) di Roma”

Dove si trova

Lungo la via Ostiense, sul lato destro uscendo da Roma, per la precisione in via del Commercio 9/11, si impone la presenza di un’enorme struttura cilindrica, metallica che ormai fa parte del paesaggio urbano della città di Roma. Anzi, è stato definito “un pezzo pregiato dello skyline di Roma”. Si tratta del gasometro o gazometro. L’area che ospita il gasometro, fin dall’antichità, è stata deputata ad accogliere le derrate alimentari e le merci necessarie all’approvvigionamento dell’Urbe.

Nel 1863 la zona è stata attraversata dalla ferrovia costruita da Pio IX e vi è stato costruito il ponte dell’Industria (che i romani chiamano “ponte di ferro”). La presenza della ferrovia ha stimolato la crescita di alcuni insediamenti commerciali ed industriali, come il mattatoio e i Mercati Generali (dove confluivano tutta la frutta e la verdura destinate al commercio al dettaglio).

Perché è stato costruito e che cosa è

Agli inizi del XX secolo il sindaco Ernesto Nathan, uno dei migliori che abbia servito Roma, ha cominciato a promuovere una politica industriale, perciò nella zona fu costruito lo stabilimento del Gas (ora Italgas) con il Gasometro. Il gasometro è una struttura inventata nel 1789 dal fisico francese Antoine-Laurent de Lavoisier che veniva usata per accumulare il gas che in origine veniva prodotto per gassificazione del carbone e poi per cracking del petrolio.

La gassificazione è un processo chimico che permette di trasformare in monossido di carbonio, in idrogeno e in altre sostanze gassose materiali ricchi di carbonio, come per esempio carbone, petrolio o biomassa. Nel gasometro romano veniva distillato e opportunamente depurato, soprattutto il carbon fossile. Il gas veniva prodotto nei forni di distillazione e poi temporaneamente immagazzinato nei gasometri.

Quando è stato costruito

Il complesso del gasometro di Roma fu progettato nel 1909 e la struttura oggi visibile è stata preceduta da tre gasometri “minori” che sono stati costruiti dalla Samuel Cuttler & Sons di Londra tra il 1910 e il 1912. Il gas ivi prodotto veniva utilizzato sia per l’illuminazione pubblica, sia per quella domestica.

La struttura ancora visibile, in ferro, è stata messa in opera tra il 1935 e il 1937 dalla società Ansaldo di Genova e dalla tedesca Klonne Dortmund. Misura un’altezza di m 89,10 e un diametro di m 63; i pali che la compongono raggiungono una lunghezza totale di km 36; la sua capienza è di 200.000 mc di gas.

Come funziona

Il gasometro aveva la funzione di contenere il gas, dopo la sua produzione che avveniva nei forni e prima della distribuzione. Il gasometro, quando era in funzione, si alzava e si abbassava; il nostro gasometro è del tipo detto a “telescopio” che vuol dire che il cilindro interno si innalza e si abbassa, attraverso le guide laterali, indicando la quantità di gas contenuto.

I gasometri non avevano un grande capienza e quindi non potevano essere utilizzati come serbatoio a lungo termine, ma si limitavano solo a regolare a breve termine il passaggio tra la produzione del gas e il suo consumo.

Quando e perché è stato dismesso

Con la diffusione del gas metano il gasometro è caduto in disuso. Infatti nel 1960 si decide di portare a Roma il metano naturale. Nel 1970 il gas metano ha cominciato ad alimentare il quartiere di Spinaceto e nel 1981 è stata avviata la completa metanizzazione della città di Roma. La società Italgas che prima produceva il gas, attualmente si occupa solo della sua distribuzione.

Dagli anni ’90 sono state avanzate varie ipotesi di recupero del gasometro, ma ad oggi non è stato realizzato nulla. Nella zona limitrofa però, dalla fine degli anni ’90, sono stati aperti numerosi locali (discoteche, ristoranti, pub, gelaterie) e adesso il quartiere intorno al gasometro si annovera tra quelli che fanno da sfondo alla “movida” romana.