Franco Leggeri Fotoreportage–ROMA-chiesa di Santa Passera-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

-Franco Leggeri Fotoreportage–

-ROMA-Santa Passera-

Franco Leggeri Fotoreportage–ROMA-chiesa di Santa Passera, la chiesa che ispirò “Uccellacci e uccellini” di Pier Paolo Pasolini-Santa Passera, chiesetta graziosa ma in cattivo stato – fra il Tevere e via della Magliana. Costruita nel V secolo nel luogo in cui le spoglie i santi alessandrini Giovanni e Ciro, in basso a destra, approdarono a Roma, la chiesa fu in seguito intitolata a Santa Passera, santa che non è mai esistita.

La chiesa di Santa Passera è una chiesa romana risalente agli inizi del V secolo, ristrutturata e ampliata nel XIV secolo, edificata sui resti di un mausoleo romano e di una cripta risalenti alla seconda metà del II secolo.

L’origine del nome della chiesa, ubicata nel quartiere Portuense di Roma, è incerta poiché non è mai esistita una santa di nome “Passera”.

Storia

Secondo la tradizione, essa fu costruita sulle rive del Tevere nel luogo in cui, agli inizi del V secolo, i resti di due santi alessandrini, Ciro e Giovanni, furono sbarcati, provenienti dall’Egitto, per essere trasferiti nella città di Roma. Dal secolo XI in poi appartenne al monastero di Santa Maria in Via Lata, e, nei documenti dell’XI–XIII secolo è chiamata Sancti Abbacyri oppure Sancti Cyri et Iohannis, in ricordo dei due santi per i quali fu costruita la chiesa. Nel XIV secolo al nome di Abbaciro si sostituì quello di Santa Pacera o Passera: così in un documento del 1317 si parla di un appezzamento posita extra portam Portuensem in loco qui dicitur S. Pacera.[1] Questo appellativo sarà poi prevalente nei secoli successivi.[2]

Sull’origine del nome “Passera”, santa che non è mai esistita nella storia del cristianesimo, l’ipotesi è che esso derivi dal titolo Abbàs Cyrus (“padre Ciro”), da cui il nome Abbaciro: dalla storpiatura popolare di questo termine sarebbero derivati Appaciro, Appàcero, Pàcero, Pàcera e infine Passera.[3]

A confondere ulteriormente l’onomastica della chiesa si aggiunge inoltre l’errore popolare che volle arbitrariamente assimilare la fantomatica “santa Passera” con santa Prassede e festeggiarne in tal luogo la ricorrenza il 21 di luglio[3] in concomitanza con le celebrazioni di quest’ultima martire.[4][5]

Nel XIV secolo l’antica chiesa fu completamente ristrutturata e sopraelevata.

Descrizione

Il complesso di Santa Passera è composto di tre piani sovrapposti.

La chiesa

La chiesa superiore del XIV secolo è a pianta rettangolare ad un’unica navata, con abside e soffitto ligneo, edificata su di un edificio preesistente, un mausoleo romano, le cui caratteristiche architettoniche ancora si distinguono esternamente sul lato sinistro della chiesa; l’edificio presenta tratti molto simili al cenotafio di Annia Regilla, quest’ultimo risalente alla seconda metà del II secolo d.C..[2] La facciata della chiesa si trova in una posizione elevata, preceduta da una terrazza a cui si accede tramite una doppia rampa di scale. All’interno un presbiterio semicircolare che custodisce l’immagine del Cristo in compagnia di uno stuolo di santi. Un’altra pittura raffigura sempre il Cristo con i santi Ciro e Giovanni.[6]

L’oratorio

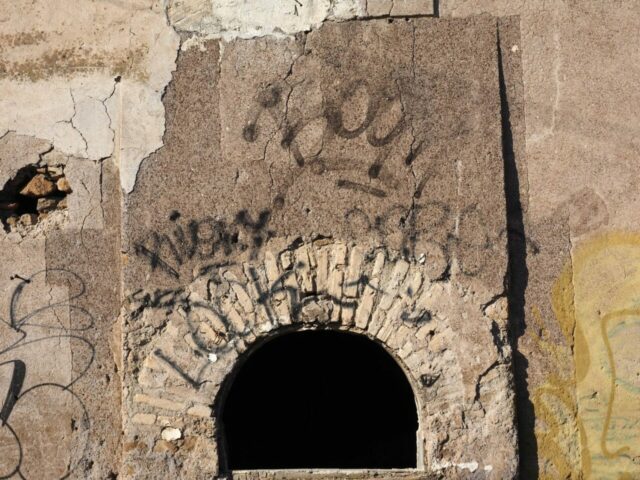

Al piano inferiore i resti sotterranei dell’oratorio medievale del V secolo cui si accede da una porta esterna sotto elevata rispetto al terreno. L’oratorio si compone di quattro locali costruiti con mattoni e intercomunicanti. Sulla porta campeggia l’iscrizione che testimonia l’antico utilizzo della struttura quale sepolcro dei santi Ciro e Giovanni:[2]

QVOÆ QUONDAM ROMÆ DEDIT ALEXANDRIA MAGNA.»

che un giorno la grande Alessandria dette a Roma.»

La cripta

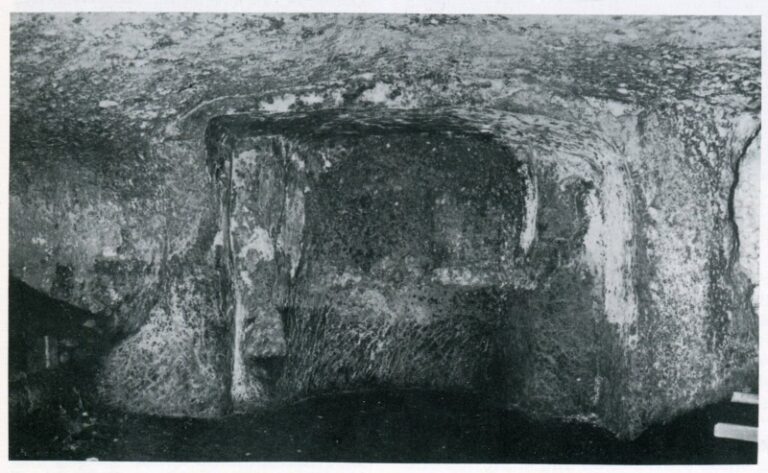

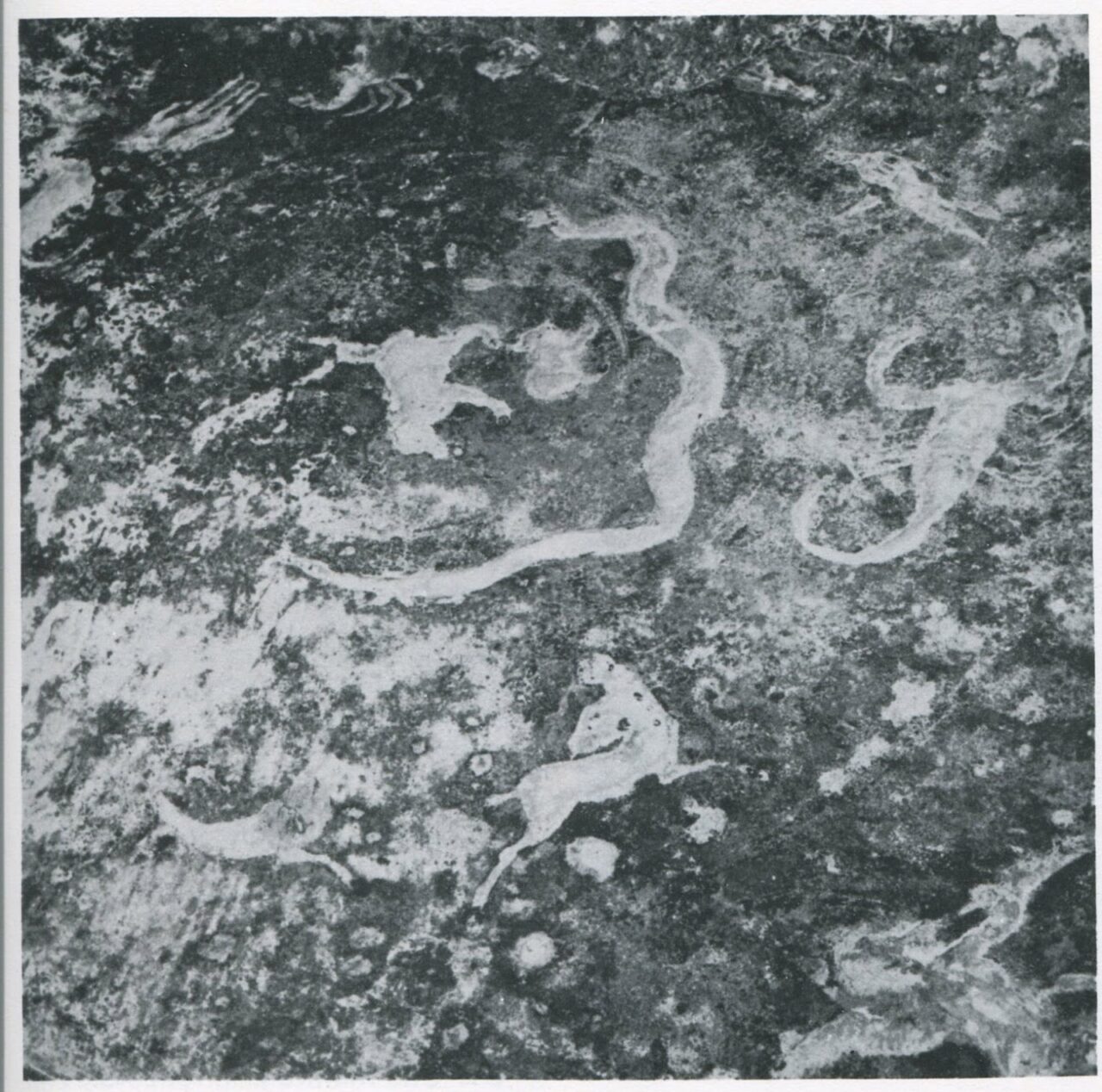

Dall’oratorio una scaletta consente di scendere nella stretta cripta ipogea a pianta rettangolare che originariamente custodiva i resti dei due santi martirizzati. L’ambiente, interrato dopo il 1706, riscoperto nel 1904, è databile tra la fine del II secolo e l’inizio del III secolo. La poca illuminazione proviene da un’apertura nella volta e dalle scale. Difficilmente visibili sulle pareti tracce di decorazioni pittoriche, in parte ammalorate dalle innumerevoli piene del vicino Tevere, e in parte vandalizzate. Si intravedono ancora tracce di decorazioni a carattere funerario: sulla volta alcuni glifi e stelle. Sulla parete nord era rappresentata, con in mano la bilancia, la dea Dike, quindi un uccello e un pugile. Sulla parete sud si intravede una pecora e alcuni tratti in pigmento rosso. Verso la fine XIII secolo fu dipinta una Madonna col Bambino, asportata e trafugata nel 1968.[2]

Nella cultura di massa

La corrispondenza del nome dell’ipotetica santa con quello dell’organo sessuale femminile, così come noto nel dialetto romanesco e citato dal poeta Giuseppe Gioachino Belli, ha spesso dato origine a doppi sensi e giochi di parole diffusi popolarmente.[6][7][8]

La chiesa ha fatto da sfondo ad alcune scene del film Uccellacci e uccellini di Pier Paolo Pasolini.[6]

Ubicazione

La chiesa di Santa Passera si trova nel quartiere Portuense dell’Urbe, nel vicolo omonimo, tra la via Magliana e la riva destra del fiume Tevere, di fronte alla basilica di San Paolo fuori le mura.[2]

Note

- ^ Letteralmente: “Posizionata fuori Porta Portuensis, nel luogo chiamato S. Pacera”.

- Chiesa di Santa Passera, su Roma sotterranea. URL consultato il 29 agosto 2017.

- Armellini

- ^ Santa Prassede di Roma, in Santi, beati e testimoni – Enciclopedia dei santi, santiebeati.it.

- Antonio Bosio, Roma sotterranea opera postuma di Antonio Bosio romano antiquario ecclesiastico singolare de’ suoi tempi, a cura di Giovanni Severani da S. Severino, Roma, Lodovico Grignani, 1650.

- Fabio Ismam, Una chiesa per la beata che non c’è, in Il Messaggero, 24 aprile 2016.

- ^ Luca Desiato, Il marchese del Grillo, Newton Compton, 2011, ISBN 978-88-541-2710-4.

- ^ Ilaria Beltramme, 101 perché sulla storia di Roma che non puoi non sapere, Newton Compton, 2015, ISBN 978-88-541-8560-9.

Bibliografia

- Mariano Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, Roma, Tipografia Vaticana, 1891, p. 946.

- Christian Hulsen, C32. S. CYRI ET IOHANNIS extra portam Portuensem, su Le chiese di Roma nel Medio Evo, penelope.uchicago.edu, Firenze, Leo S. Olschki, 1927, p. 247.

- Lilia Berruti, Santa Passera: una chiesa per una Santa che non c’è, in Capitolium. Rassegna di attività municipali, anno XL, n. 5, Roma, Arti Grafiche Vecchioni & Guadagno, 1965.

- Claudio Rendina, Le Chiese di Roma, Roma, Newton & Compton, 2007, p. 290, ISBN 978-88-541-0931-5.

Voci correlate

Altri progetti

Wikimedia Commons contiene immagini o altri file sulla chiesa di Santa Passera

Collegamenti esterni

- Alessandra Reggi, Chiesa di S. Passera, su RomaNatura. URL consultato il 10 aprile 2020 (archiviato dall’url originale il 21 gennaio 2021).

- Antonello Anappo, Santa Passera, su Arvalia Storia.

- Antonello Anappo, Ipogeo di Santa Passera, su Arvalia Storia.

- Antonello Anappo, Chiesa inferiore di Santa Passera, su Arvalia Storia.

- Antonello Anappo, Borghetto Santa Passera, su Arvalia Storia.

- (EN) Santa Passera, su romeartlover.tripod.com.

- San Ciro Martire, su Santi e Beati.