Archeologia

ROMA MUNICIPIO XIII-Associazione Cornelia Antiqua:” Sulle tracce del dio Mithra ” –

Biblioteca DEA SABINA

-ROMA MUNICIPIO XIII-

-Associazione “Cornelia Antiqua” sulle tracce del dio Mithra:Casale della Bottaccia conferme e una interpretazione-

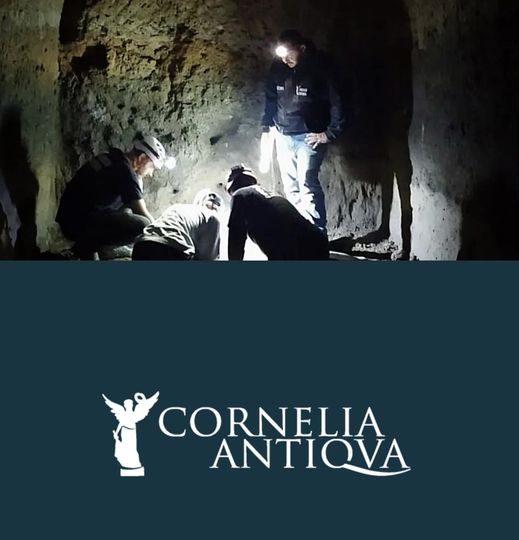

ROMA MUNICIPIO XIII-“Nel dicembre 1987, a circa 300 metri dal Casale della Bottaccia, in seguito a lavori agricoli che hanno provocato lo sprofondamento di una volta, si sono scoperti alcuni ambienti ipogei. L’ispezione, condotta da tale pertugio improvvisato da parte del dottor Sergio Mineo, evidenziava un complesso articolato “in tre ambienti distinti di forma quadrangolare, paralleli e di diversa lunghezza … la cui altezza media è di m. 2,30. I tre vani, dei quali non è stato individuato il piano di calpestio antico, sono coperti da una volta a botte e … raccordati tra loro da passaggi più stretti … L’ambiente C è il più interessante in quanto la sua parete di fondo presenta un bassorilievo scolpito nel tufo … raffigurante, a destra, un serpente, a sinistra un elemento di difficile interpretazione (un albero fortemente stilizzato?) e, in alto, al centro della composizione, una testa, raffigurante probabilmente il volto della divinità, i cui tratti sono del tutto abrasi” (Sergio Mineo, “Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma”, vol. 93, 1989-1990).

Il complesso cultuale è stato identificato, con buona probabilità, quale mitraico.

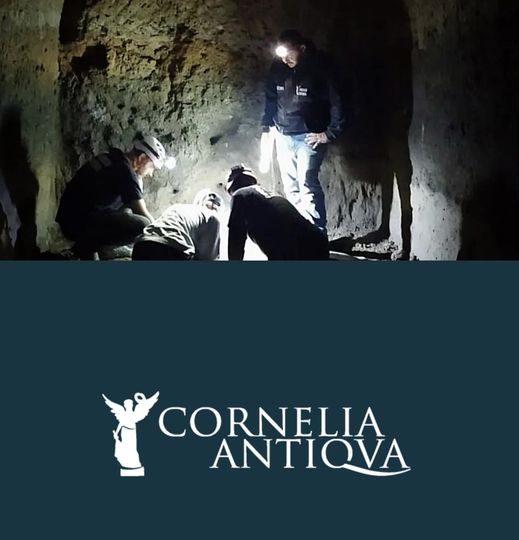

La scorsa settimana “Cornelia Antiqua” ha rinnovato la spedizione presso tali ambienti sotterranei. La visita ha confermato i rilievi del 1987: con qualche novità.

In effetti il volto centrale del bassorilievo è assai poco riconoscibile e purtuttavia il serpente già indica un atmosfera mitraica; e ciò sembra confermata da una nostra umile e personale rilettura dell’elemento a sinistra: non già un albero, benché stilizzato, bensì la raffigurazione d’una pigna, simbolo d’eternità e immortalità, e oggetto ricorrente in sei figurazioni mitraiche (“pomme de pin”) riportate nella celebre compilazione di Franz Cumont Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra, 2 voll. 1896 – oggetto, quindi, non casuale, ma caratterizzante tale divinità.

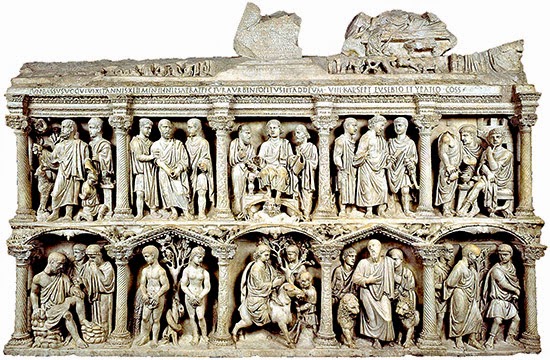

Altra conferma verrebbe da un gruppo in marmo bianco raffigurante, senza dubbio, proprio il dio nella sua versione tauroctona (ovvero Mithra nell’atto di uccidere il toro). Tale gruppo marmoreo sarebbe stato rinvenuto nel 1825 proprio nel nostro mitreo dagli allora proprietari, i nobili Pamphili, che la tolsero a un sonno millenario aggiungendola alla propria straordinaria collezione (oggi esso è visibile alla Galleria Doria-Pamphili di via del Corso).

Lo stesso Cumont ci informa di tale ritrovamento nel secondo volume dell’opera succitata: “26. Composizione in marmo bianco [lunghezza m. 0,29; altezza m. 0,43] trovato nel 1825 sulla via Aurelia attorno all’undicesimo miglio nella tenuta denominata il Bottaccio, là dov’era situato senza dubbio Lorium, la celebre villa degli Antonini. Oggi è visibile alla galleria Doria … Mithra tauroctono con il cane (in parte nascosto dietro il dadoforo a destra), il serpente, lo scorpione e i due tedofori, uno, a sinistra, con in mano la sua torcia alzata, l’altra, a destra, abbassata. Una cinghia o un’ampia cintura circonda il corpo del toro. Restauri: il mantello fluttuante (dove probabilmente era appollaiato il corvo imperiale) e parte del cappello Frigio di Mitra, la torcia e le due mani del dadoforo sinistro. Mediocre lavoro“.

Nella composizione marmorea rinveniamo tutti gli elementi consueti della drammaturgia mitraica: Mithra che pugnala il toro, il serpente e il cane a lambire la ferita, lo scorpione che si avventa sui testicoli dell’animale morente, i due portatori di fiaccola Cautes e Cautopates (il primo la innalza, il secondo la rivolge a terra) che formano col dio una trinità, il corvo, la fertilità del sangue.

Se davvero, come è altamente probabile, tale gruppo proviene dai nostri vani ipogei, e se è sostenibile l’identificazione dell’elemento del bassorilievo quale pigna, è possibile definire, con ottimo grado di approssimazione, l’ambiente quale mitraico.

Se poi verrà confermata la presenza di una nicchia quale ospite del gruppo marmoreo stesso (dovrebbero risultare compatibili le misure anzidette) allora l’approssimazione si tramuterà in certezza.

Gianluca Chiovelli , Vice-Presidente Associazione “Cornelia Antiqua”

Tutti sono benvenuti nella nostra Associazione, non ha importanza l’età, noi vi aspettiamo !

Per informazioni – e.mail.: cornelia.antiqua257@gmail.com– Cell-3930705272–

Tutti sono benvenuti nella nostra Associazione, non ha importanza l’età, noi vi aspettiamo !

Per informazioni – e.mail.: cornelia.antiqua257@gmail.com– Cell-3930705272–

ROMA- MUNICIPIO XIII-IL BOSCO SANTO DI PAPA LEONE IV SULLA VIA BOCCEA –Associazione CORNELIA ANTIQUA-

Biblioteca DEA SABINA

ROMA- MUNICIPIO XIII-XIV-IL BOSCO SANTO DI PAPA LEONE IV SULLA VIA BOCCEA-

–Associazione CORNELIA ANTIQUA-

Tutti sono benvenuti nella nostra Associazione, non ha importanza l’età, noi vi aspettiamo !

Per informazioni – e.mail.: cornelia.antiqua257@gmail.com- Cell-3930705272-

Circa 2600 anni fa il terzo re di Roma, Anco Marzio (675-616 a.C.), riprese la lotta contro gli Etruschi della grande Veio.

Tito Livio (“Ab urbe condita”, I, 33) racconta:

“Il regno di Anco non significò espansione soltanto per la città, ma anche per la campagna e i dintorni. Il bosco di Mesia, tolto ai Veienti, estese il dominio di Roma fino al mare” (“Silva Maesia Veientibus adempta usque ad mare imperium prolatum”).

Cos’era questa Silva Maesia (o Sylva Mesia o Silva Mesia)?

E dove si trovava?

Forse tale selva si estendeva lungo l’odierna via Boccea (la romana Cornelia) e da lì verso l’Aurelia, sino al mare.

Secondo Nicola Maria Nicolai (“Luoghi anticamente popolati dell’Agro Romano”) essa occupava il luogo di queste tenute:

“Santa Rufina, Paola, Porcareccio, Porcareccina, Mimoli [Torresina], Torrevecchia, Primavalle, Pigneto, Pedica [forse la Pedica di Primavalle, all’altezza di via del Soriso], Valle Canuta, Maglianella, Sulce [Casal Selce], Boccea, Tragliata, Tragliatella” per un totale di quasi 12.000 ettari.

In altre parole partiva dall’attuale Pineta Sacchetti e, seguendo il corso della Boccea, arrivava sino a Tragliata; da lì si estendeva verso l’Aurelia e la linea costiera che, allora, doveva essere più vicina a noi.

In epoca imperiale presso una “parte” della Silva Mesia (chiamata Selva Nera per l’altezza e l’intrico degli alberi che non lasciavano passare la luce del giorno) trovarono la morte otto santi:

– le romane Rufina e Seconda (257 d.C.)

– la famiglia persiana di Mario, Marta, Audiface e Abacuc (270 d.C.)

– Marcellino e Pietro (304 d.C.).

Sul luogo del martirio delle sorelle Rufina e Seconda fu edificata la basilica omonima che divenne il centro della nuova diocesi di Silva Candida (così ribattezzata – da Nera a Candida – per il martirio delle giovanissime vergini); ove si giustiziarono i quattro persiani (“in nympha”, cioè presso una fonte) venne eretta una chiesa. Marcellino e Pietro, invece, furono sepolti sulla via Casilina, dove ancor oggi possiamo ammirare il mausoleo di Elena, madre di Costantino.

Il luogo di martirio e sepoltura di Rufina e Seconda si trovava lungo la via Cornelia (attuale Boccea, come detto) al nono-decimo miglio da Roma (13 chilometri), probabilmente poco dopo l’attuale incrocio fra la Boccea, via della Storta e via Casal Selce. Quello della famiglia persiana al tredicesimo miglio (19 chilometri), poco prima del castello di Boccea.

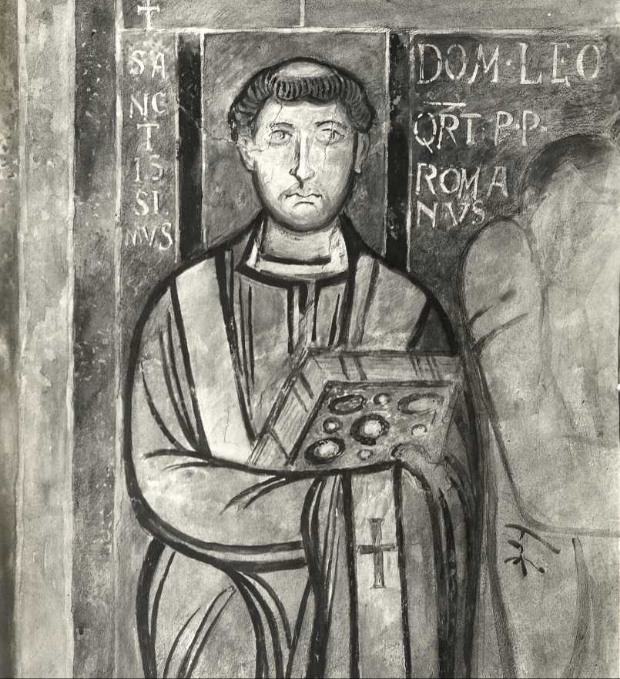

Tali luoghi al tempo del martirio appartenevano a due matrone Romane, Plautilla e Felicita. Nel nono secolo erano, invece, proprietà del futuro Papa San Leone IV (pontefice dall’847 all’855 d.C.) appartenente alla nobile casata dei Bassi.

Sentiamo cosa dice Francesco Maria Torrigio (“I sacri trofei romani del trionfante prencipe degli apostoli san Pietro gloriosissimo”, 1644) che cita Giacomo Grimaldi:

“Leon Quarto, qual fu della famiglia de’ Bassi … fu benemerito della Chiesa Vaticana; poiché fra le molte altre cose gli donò … un luogo, non lungi da Roma, suo patrimonio, chiamato Buccea, di 735 rubbij di terreno che sino al presente possedono li Canonici … di che il Grimaldi dice: ‘Castrum Bucceiae, tempore, quo SS. Marius, Audifax, Abacum Martha ibi subiere martyrium, erat nobilissima Bassiorum gentis, via Cornelia 13 ab urbe lapide, Nimpha Catabassi appellatum’“.

In parole semplici: Leone IV, della gens dei Bassi (un’antica stirpe di Roma), giovane monaco benedettino presso il monastero di San Martino, donò il proprio possedimento sulla Boccea ai Canonici di San Pietro (al Capitolo Vaticano) – quel possedimento ove trovarono la morte Mario, Marta, Audiface, Abacuc che, proprio perché dei Bassi (“Bassiorum gentis”) da un generico “in nimpha” venne definito come “ad nymphas cata-bassi”.

Non è certo un azzardo pensare che tale proprietà di Leone IV ricomprendesse anche il territorio della basilica delle Sante Rufina e Seconda distante poche miglia. Lo stesso pontefice, infatti, si prodigò molto nelle donazioni alla diocesi di Silva Candida.

Esaminando meglio la storia del possedimento di Boccea si riesce poi a comprendere meglio anche l’origine del suo nome.

Esso vien fatto derivare tradizionalmente da buxus, bosso. Come a dire: una foresti di alberi di bosso. Il bosso, tuttavia, raggiunge, anche nel periodo di massimo sviluppo, pochi metri d’altezza; pare impossibile, quindi, che una selva di bossi possa identificarsi con la Selva Nera o Oscura che faceva parte della più ampia e temuta Selva Mesia.

Esaminiamo alcune bolle papali: nel 1027 Papa Giovanni XIX parla di “buxus”, nel 1037 Gregorio IX di “buxus”, “buxitum” e “buxetum”, nel 1057 Vittore II di “bussus”. Pare, insomma, una parola che si stava allora (XI secolo) lentamente adattando al latino medievale. E questo perché non era termine né latino e né greco, bensì di origine germanica e, più precisamente, longobarda: da būsk-bōsk, ovvero “bosco”, intendendo con ciò una “estensione di terreno coperta di alberi, specie di alto fusto e di arbusti selvatici”: assai rispondente, quindi, alla nostra Selva Mesia-Selva Nera-Selva Candida. In un “bosco” così fitto da nascondere la luce del sole (e lontano dagli sguardi del popolo) avrebbe avuto senso uccidere i suddetti martiri cristiani.

Noteremo poi, esclusivamente a titolo di pura suggestione come:

- il luogo di nascita di un altro pontefice decisivo per il nostro territorio, Pio V, fosse Bosco (attuale Bosco Marengo nell’Alessandrino), noto anticamente come Media Sylva.

- il padre di Leone IV avesse un nome di probabile origine longobarda (Ridolfo o Radoaldo).

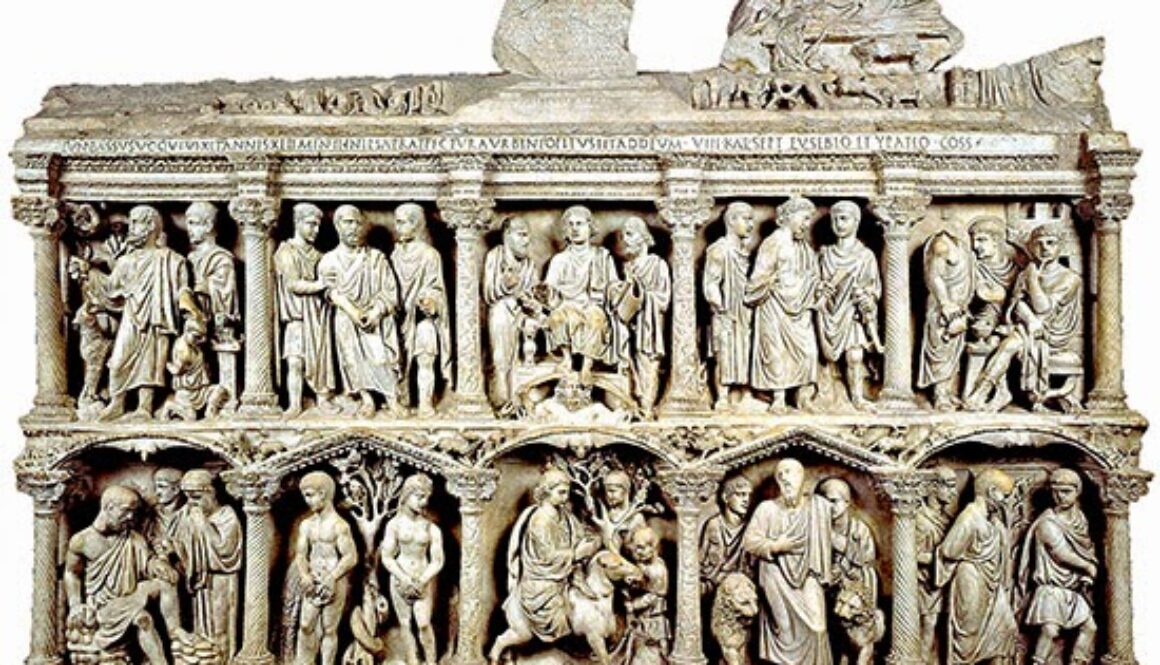

- la nobile casata dei Bassi avesse quale antenato quel Giunio Basso (prefetto di Roma nel 359 d.C. e figlio di Giunio Annio Basso) che, convertitosi al Cristianesimo in punto di morte, fu sepolto in un sarcofago ricco di bassorilievi di ispirazione biblica ed evangelica. Il sarcofago, di eccezionale bellezza, è in Vaticano: andate a dargli un’occhiata.

https://primavalleinrete.wordpress.com/…/il-bosco…/

Articolo di GianLuca Alessandro

Tutti sono benvenuti nella nostra Associazione, non ha importanza l’età, noi vi aspettiamo !

Per informazioni – e.mail.: cornelia.antiqua257@gmail.com– Cell-3930705272-

ROMA -Municipio XIII-Associazione Cornelia Antiqua-CASTEL di GUIDO -Prima della Storia “il Paleolitico”

Biblioteca DEA SABINA-Associazione Cornelia Antiqua

-ROMA -Municipio XIII-

-CASTEL di GUIDO -Prima della Storia “il Paleolitico” –

-Riassunto –

In questa Ottava Campagna di scavo sono stati scoperchiati 70 mq della superficie frequentata dall’Uomo durante il Paleolitico inferiore ed i risultati conseguiti sostanzialmente non modificano quanto era stato notato in precedenza.-(Atti Soc. Tosc. Sci.Nat.,Mem.,Seria A,95 (1988)-

Abstract – The eight excavation at the Palaeolithic site 01 Castel di Guido. This excavation brought to light 70 p/m of an area which was frequented by human beings during the Lower Palaeolithic. The results of such an excavation do not alter what was previously pointed aut.

Key words – Acheulean industry, Lower Palaeolithic, Middle Pleistocene fauna, Latium.

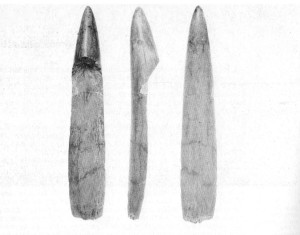

Castel di Guido- Ottava Campagna di scavo-Biffacciali in osso(1/2 grandezza naturale)

Nel mese di settembre del 1988 ha avuto luogo l’ottava campagna di scavo nella stazione del paleolitico inferiore sita a Castel di Guido, a circa venti km da Roma sulla Via Aurelia. Hanno preso parte a questa campagna di scavo il tecnico del Dipartimento di Scienze Archeologiche Ivano Bigini, una decina di studenti dell’Università di Pisa e di Roma, alcuni membri dell’Archeo-Club pisano e il geologo Dott. Giovanni Boschian di Trieste.

Si è proceduto con gli operai ad asportare, su un’area di 70 mq, il deposito a tufite in direzione della presumibile testata della vallecola, tufite che copriva per circa un metro di spessore la superficie di calpestio dell’uomo del paleolitico inferiore. Questa tufite, nella campagna precedente non era stata asportata con i mezzi meccanici perché conteneva parte di almeno due carcasse di elefante antico, i cui resti erano disposti caoticamente, generalmente in posi-zione inclinata ; si rinvennero pure alcune zanne che con un’estremità arrivavano a contatto con la formazione a sabbia che costituisce, come noto, il piano di calpestio dei cacciatori del paleolitico inferiore.Lungo la zona situata alla base della parete est del deposito era- no presenti numerosi grossi clasti di tufo a scorie nere, alcuni giacenti direttamente sulla sabbia, al di sopra di uno stradello di tufite e infine alcuni sovrapposti. Questo fatto lascia adito all’ipotesi che l’alto morfologico naturale non debba distare molto dalla superficie di scavo ed inoltre dopo la formazione della valle per sgretolamento in diversi momenti del tufo, si sia avuta la deposizione di detti clasti sino alla copertura del deposito con la tufite la quale avrebbe trascinato gli ultimi frammenti di tufo che troviamo sovrapposti. In questa parte dello scavo vi sono scarsi i reperti lasciati dall’uomo che, pur giacendo direttamente sopra la sabbia, erano contenuti in una formazione di circa cinque cm di spessore, costituita da sabbie più o meno “ferrettizzate” e da minuti clasti lacustri, condizione di giacitura questa, per la quale si potrebbero anche avanzare alcune ipotesi. Allo stato attuale della ricerca preferisco, però, attendere lo scoperchiamento completo dell’alto sul lato est, che certamente porterà dati utili per l’interpretazione di questa situazione caotica rispetto alla regolare sedimentazione che si nota nella parte centrale e comunque distante dai due alti morfo- logici che delimitano ad est e ad ovest la vallecola. La superficie a sabbia presenta una lieve inclinazione, che era già stata notata nella campagna precedente (MALLEGNI et alii, 1986), da sud verso nord- est dove si nota una faglia inversa che ha determinato uno scalino di circa venti cm nella formazione a sabbia.

I dati emersi da questa ottava campagna di scavo nulla aggiungono, di nuovo, a quanto era stato rilevato con gli scavi del 1985 in merito al meccanismo di deposizione dei resti lasciati dall’uomo e precisamente «l’aspetto del giacimento quale noi lo conosciamo è in realtà l’assetto finale risultato di una dinamica evolutiva dipendente da un processo erosivo differenziale continuato; questo ha mantenuto esiguo lo spessore del giacimento asportando i materiali più sottili, sabbiosi, distruggendone altri, e provocando magari a più riprese il disseppellimento degli oggetti più grossolani. Questo processo avrebbe avuto come risultato una sorta di «compressione» dello spessore del giacimento: oggetti cronologicamente differenti, anche se culturalmente omogenei, verrebbero oggi a trovarsi affiancati; si potrebbe così spiegare la grande variabilità nell’aspetto superficiale»(PITTI et alii, 1986). Infatti, come già si è detto nelle precedenti Comunicazioni, (LONGO et alii, 1981; FORNACIARI et alii, 1982; PITTI et ahi, 1983, 1984, 1986; RADMILLI, 1985), spesso si rinvengono nei frammenti ossei e negli strumenti ricavati da osso caratteri superficiali completamente diversi che vanno da una patina molto fresca ad una patina che denota un alto grado di alterazione chimica. È verisimile, però, che l’alterazione chimica sia soprattutto dovuta al “percolato”, nel tempo, delle acque che attraversarono la tufite che ricoprì la superficie frequentata dall’uomo, anziché al fattore tempo, perché anche se non siamo in grado di valutare quanto a lungo la valle sia stata un luogo, seppure stagionale, di sosta dei cacciatori paleolitici è, altresì ,probabile che questo sito non sia stato frequentato per millenni.

Le caratteristiche fisiche superficiali degli oggetti avevano fatto dubitare, inizialmente, della loro posizione in sito, quindi, si è avuto il modo di accertare, data la vasta area finora scavata, che i reperti, siano essi manufatti o frammenti ossei, sono depositati direttamente sulla formazione a sabbia, cioè sulla superficie di calpestio dei cacciatori del paleolitico inferiore, che hanno una posizione orizzontale, in alcuni casi le ossa sono in connessione anatomica. Inoltre è molto significativo il fatto che ,spesso, gli strumenti ed i ciottoli calcarei sono stati rinvenuti in un’area ristretta. L’assenza degli scarti di lavorazione viene a documentare, come già si è detto (RADMILLI, 1985),che siamo in presenza di una stazione usata dai cacciatori paleolitici come luogo per la macellazione degli animali e ciò, fra l’altro, si rileva da alcune ossa che presentano i caratteristici segni dovuti alla macellazione, oltre al fatto che, per la posizione che occupavano nell’animale vivente, le ossa finora rinvenute vengono a documentare una selezione, ad opera dell’uomo, di parti dell’animale abbattuto che, staccate dal corpo, venivano portate nell’«accampamento».

Questa situazione, si capisce, non esclude la possibilità che alcune delle ossa provengano dalla tufite soprastante che aveva trascinato quanto rinveniva nel suo movimento, ivi compresi i resti ossei ed i manufatti, culturalmente omogenei a quelli della nostra stazione, che erano presenti sulla superficie soprastante la nostra valle. Infatti, anche se con una percentuale minima (2%) (controllabile perché su di ogni reperto è stato posto un segno distintivo della sua giacitura) la posizione verticale o inclinata, la giacitura seppure su un sottile velo di tufite di alcune ossa e manufatti, la posizione di alcune zanne di elefante che furono trovate al di sopra di alcune ossa più piccole direttamente a contatto con la sabbia, sono tutte prove della provenienza di alcuni oggetti dalla tufite.

Ma da questa situazione al dire, com’è stato detto agli studenti da un mio amico geologo “Quaternarista”, che la tufite è paragonabile alla pasta di una torta nella quale i pinoli vanno sempre a fondo (non i pinoli, in realtà, ma l’uvetta) e pertanto non si tratta di una giacitura primaria dei reperti poggianti sulla formazione a sabbia, bensì della loro provenienza dalla tufite è se non altro azzardato, perché il nostro geologo «ghiottone» visitò lo scavo quando i reperti erano stati asportati e pertanto non ha avuto il modo di accertare le condizioni della loro giacitura, ché ,altrimenti, avrebbe certamente emesso un altro giudizio, non lasciando, così, nell’incertezza alcuni studenti e purtroppo anche alcuni dei miei collaboratori.

Lo scavo ha restituito cinquecento settantuno reperti tra frammenti ossei e manufatti e questi ultimi costituiscono il 10% sul totale degli oggetti rinvenuti. Le ossa appartengono in prevalenza ad un elefante antico, quindi, al bove primigenio, al cavallo ed a rari cervi, cioè a specie la cui presenza, con le stesse percentuali, era stata notata già nelle precedenti campagne di scavo. I reperti provenienti dalla tufite sono rappresentati, per la loro caratteristica deposizione, da due zanne di elefante, da un frammento di cranio e una mandibola ,sempre di elefante, da due frammenti ossei di Bos e da tre manufatti. Tutti gli altri oggetti sono in sito.

Nella categoria degli strumenti sono presenti manufatti su calcare selcioso, su selce, questi ultimi generalmente di piccole e piccolissime dimensioni quali un bifacciale di selce il cui asse maggiore è di 4,4 cm, e su osso. Per la lavorazione degli strumenti su osso venivano usati “scheggioni” staccati da ossa lunghe di elefante ed in due bifacciali il tallone laterale presenta le tipiche caratteristiche della tecnica del distacco di tipo clactoniano. Quest’anno sono stati rinvenuti cinque bifacciali, di cui quattro con patina fresca, ed il quinto con superficie alterata per azione chimica. Mentre nei bifacciali su osso, che erano stati rinvenuti nelle precedenti campagne di scavo, era sempre presente il tallone conservato, quest’anno, invece, due esemplari presentano il tallone asportato mediante distacco di schegge ed in tutte e cinque gli esemplari la lavorazione conferisce loro un profilo lievemente sinuoso (Fig. 3). Abbiamo così ancora una volta la prova che per avere una conoscenza quanto più vicina alla realtà sulle caratteristiche della tipologia e della tecnologia dei manufatti necessita scavare su un’area quanto più vasta possibile. I bifacciali finora rinvenuti a Castel di Guido, sia quelli su osso, che quelli su calcare selcioso rientrerebbero, per la tecnica di lavorazione, nell’acheuleano medio ma oggi noi sappiamo, soprattutto dopo lo studio dell’industria acheuleana di Torre in Pietra come per la distinzione in acheuleano antico, medio e superiore o evoluto non siano sufficienti le sole caratteristiche tecnologiche e tipologiche, perché proprio a Torre in Pietra sono stati trovati associati bifacciali che per la loro tecnica di lavorazione apparterrebbero sia all’acheuleano medio che a quello superiore.

Fra gli strumenti ossei sono presenti alcuni che hanno un ritocco molto scadente lungo uno dei margini e alcuni esemplari confermano il distacco delle schegge dalla diafisi mediante la tecnica clactoniana. Nell’industria litica, oltre ai consueti ciottoli non lavo- rati, alcuni di siltite, e quindi in cattivo stato di conservazione, sono stati trovati una ventina di strumenti ricavati da piccoli ciottoli, per la cui definizione tipologica mi sembra necessario sia opportuno ultimare lo scavo e avere così una visione completa di questa «micro industria» che sappiamo accompagnare i “macro strumenti” in alcune industrie del paleolitico inferiore. Sono stati, inoltre, rinvenuti alcuni ciottoli rotti a metà lungo l’asse minore, un chopper, un chop – ping tool, quattro ciottoli con ritocco lungo un margine ed un bifacciale su calcare selcioso. Un altro esemplare proviene dalla tufite soprastante . Anche quest’anno, come nelle campagne precedenti, alcuni brevi tratti della superficie di calpestio erano privi di reperti ed il significato di questa assenza probabilmente si potrà conoscere a scavo e studio ultimati.

BIBLIOGRAFIA

RADMILLI A.M., MALLEGNI F., LONG a E., MARIANI R. (1980) – Reperto umano con industria acheuleana rinvenuto presso Roma. Atti Soc. Tosc. Se. Nat., Mem., Ser. A, 86, 203-214.

LONG a E., PITTI C., RADMILLI A.M. (1981) – Prima campagna di scavo nella stazione del paleolitico inferiore a Castel di Guido presso Roma. Atti Soc. Tosc. Se. Nat., Mem., S e r . A, 87, 443-449.

FORNACIARI G., MALLEGNI F., PITTI C., RADMILLI A.M. (1982) – Seconda campagna di sca- vo nella stazione del paleolitico inferiore a Castel di Guido presso Roma. Atti Soc. Tosc. Se. Nat., Mem., Ser. A, 88, 287-301.

PITTI C., RADMILLI A.M. (1983) – Terza campagna di scavo nella stazione del paleolitico inferiore a Castel di Guido presso Roma. Atti Soc. Tosc. Se. Nat., Mem., Ser. A, 89, 179-187.

MALLEGNI F., MARIANI-COSTANTINI R., FORNACIARI G., LONGO E., GIACOBINI G., RAOMILLI A.M. (1983) – New european fossi! hominid material from an acheulean site near Rome (Castel di Guido). Am. lour. Phys. Anthrop., 62, 263-274.

PITTI C., RAOMILLI A.M. (1984) – Quarta campagna di scavo nella stazione del Paleoliti- co inferiore a Castel di Guido presso Roma. Atti Soc. Tosc. SCoNat., Mem., Ser. A, 90, 319-325 .

PITTI C., RAOMILLI A.M. (1984a) – La stazione del Paleolitico inferiore a Castel di Guido presso Roma. Atti XXIV Riun. Sco 1st. It. Preist. Protostoria, Lazio 8-11 ottobre 1982, 119-129.

RAOMILLI A.M. (1985) – Quinta campagna di scavo nella stazione del Paleolitico inferio- re a Castel di Guido presso Roma. Atti Soc. Tosc. SCo Nat., Mem., Ser. A, 91, 369-375 .

PITTI C., RAOMILLI A.M. (1986) – Sesta campagna di scavo nella stazione del Paleolitico inferiore a Castel di Guido presso Roma. Atti Soc. Tosc. SCo Nat., Mem., Ser. A, 92, 339-350.

MALLEGNI F., RAOMILLI A.M. (1987) – Settima campagna di scavo nella stazione del Paleolitico inferiore a Castel di Guido presso Roma. Atti Soc. Tosc. SCoNat., Mem., Ser. A, 93, 235-251.

MALLEGNI F., RAOMILLI A.M. (1988) – Human temporal bone from the lower Palaeolithic site of Castel di Guido, near Rome, Italy. Am. lourn. Phys. Anthrop., 76, 175-) 82.

(ms. preso il 15 dicembre 1988; ult. bozze il 31 dicembre 1988)

Ricerca Bibliografica e documentazione a cura di Franco Leggeri per l’Associazione Cornelia Antiqua

ROMA MUNICIPIO XIII-Associazione CORNELIA ANTIQUA-Tomba etrusca del VII sec. a.C.-Tenuta di ACQUAFREDDA-

Biblioteca DEA SABINA-Associazione CORNELIA ANTIQUA

ROMA MUNICIPIO XIII-Tenuta di ACQUAFREDDA-Tomba etrusca del VII sec. a.C.

All´interno della tenuta Acquafredda la presenza dell´uomo risale alla Preistoria. Molto probabilmente vi è stata la presenza degli Etruschi: si sta infatti studiando una grotta che, presumibilmente, è una tomba rupestre ipogea. La presunta tomba è scavata nel tufo ed è costituita da un camerone iniziale, sorretto da un grande pilastro di tufo, da cui parte un lungo corridoio, ai cui lati si aprono a coppia, in forma simmetrica, quattro cappelle laterali. I contadini l´hanno sempre chiamata la “grotta”, ma la struttura è quella di una tomba etrusca del VII secolo a.C.

Fonte e bibliografia-Franco Leggeri- Monografia TORRI SEGNALETICHE –TORRI SARACENE- della Campagna Romana Edizione DEA SABINA- Giuseppe e Francesco Tomassetti -LA CAMPAGNA ROMANA- sito web WWW.ABCVOX.INFO-Il Suburbio di Roma-GAR-XVIII Circoscrizione – Associazione SestoAcuto-TENUTA DELL’ACQUAFREDDA- MURA LEONINE- INVASIONI BARBARE- Thomas Ashby-Biblioteche private-Biblioteca Nazionale-Fonti e Memorie-dell’Agro Romano- Catasto di Pio VI-

Foto originali di Franco Leggeri per Associazione Cornelia Antiqua-

ROMA-MUNICIPIO XIII-Associazione CORNELIA ANTIQUA-Castel di Guido-CARTOLINE DALL’INFERNO-Il Degrado del Sito Archeologico Casale della Bottaccia.

Biblioteca DEA SABINA

ROMA-Municipio XIII-ASSOCIAZIONE CORNELIA ANTIQUA

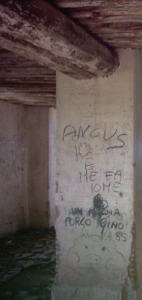

CARTOLINE DALL’INFERNO-Il Degrado del Sito Archeologico Casale della Bottaccia.

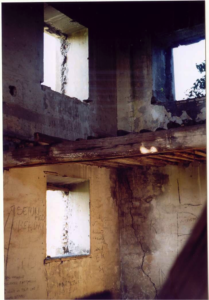

Castel di Guido-12 marzo 2022-Il Casale della Bottaccia è, risulta, in stato di abbandono già dal 1964, come documentato da una foto in possesso della soprintendenza dei BB.CC.; in tale foto si vede anche la presenza di alcuni infissi e dei tetti oggi tutti crollati e del fienile di cui oggi rimane solo la parte basamentale.

Nel 1992 i tetti sono mancanti in alcune parti del fabbricato come si vede dalla foto in “Elisabetta Carnabuci, Antiche Strade – Lazio- Via Aurelia, I.P.Z.S., Roma 1992”; dalla quale si nota anche come a quel tempo le aperture non fossero ancora state murate e la tettoia all’ingresso fosse ancora in piedi. Nello stesso volume si afferma che la proprietà sembra essere ancora della famiglia Pamphili.

Oggi (2018) dopo appelli ,anche d’ITALIA NOSTRA, e tante promesse di politici in cerca di voti, il Sito Archeologico Casale della Bottaccia è ancora in stato di abbandono , di degrado e regno incontrastato della prostituzione.

-Associazione CORNELIA ANTIQUA-

-Associazione CORNELIA ANTIQUA-

CARTOLINE DALL’INFERNO-Castel di Guido-Il Degrado del Sito Archeologico Casale della Bottaccia.

Per informazioni – e.mail.: cornelia.antiqua257@gmail.com– Cell-3930705272-

Roma- Municipio XIII-Associazione CORNELIA ANTIQUA-CASTEL DI GUIDO – PRIMA DELLA STORIA-

-Roma- Municipio XIII-

“CASTEL DI GUIDO – PRIMA DELLA STORIA”

Associazione CORNELIA ANTIQUA

Roma- Municipio XIII-CASTEL DI GUIDO – L’Istituto di Antropologia e Paleontologia umana dell’Università di Pisa conduce, dal 1980 durante il mese di settembre, delle Campagne di scavo, in Castel di Guido. Le monografie degli scavi sono pubblicate in “ Atti della Società Toscana di Scienze Naturali”, a cura dei Professori C.Pitti e A.M. Radmili. Al Dott. Ernesto Longo, alla sua esperta indagine visiva è dovuto l’avvistamento e la localizzazione dell’attuale parco paleontologico di Castel di Guido.

La presentazione di questa brevissima traccia storica della nostra contrada, partendo da tanto lontano , potrebbe apparire presuntuosa e addirittura ingenua; ma di fronte a tanta autorità scientifica e in forza dei risultati ottenuti, il silenzio poteva ancor più sembrare irriverente.

Una notizia è certa: su queste colline anche la specie Homo del paleolitico inferiore (400.000 anni fa) ci stava bene.

La prima testimonianza, la più significativa e purtroppo ancora l’unica è costituita dal rinvenimento , ad opera del Dott. Longo e del Sig. A.Barbattini, di un frammento di diafisi di femore; questo avveniva nel settembre del 1979. L’antropologo Francesco Mallegni ha eseguito uno studio accurato sul reperto arrivando alla seguente conclusione:” sono senza dubbio propenso ad ammettere per la diafesi, la appartenenza al genere Homo; data l’arcaicità dell’industria litica e della fauna, credo che si debba considerare il reperto come appartenente ad un rappresentante del genere Homo, di una specie sicuramente antecedente all’antiquus nearderthalensis”

Strumenti su punta di zanna di elefante ritrovati nel corso degli scavi a Castel di Guido

Nelle successive Campagne di scavo è stata aperta una trincea di circa 300mq. Dove sono apparsi frammenti ossei di animali e manufatti della primitiva industria litica dell’uomo.

“L’associazione di strumenti su ciottoli con strumenti piccoli su scheggia e con oggetti di osso conferiscono all’industria di Castel di Guido, come a quella di Malagrotta, una fisionomia particolare che le differenzia dalle altre industrie finora conosciute del paleolitico inferiore italiano”.

Nella terza Campagna , ad esempio, furono rinvenuti ben seicentododici oggetti; di cui centrotrentadue sono denti, frammenti ossei e cornei e i rimanenti sono oggetti litici. La particolarità di questa Campagna fu il rinvenimento del “Cervus megeros” e quindi strumenti, manufatti con becchi e puntine , schegge con ritocco denticolato, grattatoi e raschiatoi. L’uso e la presenza documentata della lavorazione dell’osso dimostra la tipologia tipicamente clastica della conformazione geologica di Castel di Guido: un terreno ad impasto di detriti, compattato nel tempo. Mentre nell’industria neolitica di Torre in Pietra, giacimento probabilmente coevo, manca del tutto la lavorazione su osso. Nella Quinta Campagna di scavo ebbe rilievo il rinvenimento , sempre nella stessa ristretta area, di tre “Crani di Bos primigenius”.

Su tutto il panorama domina l’interpretazione che il luogo si prestasse egregiamente come spazio per l’agguato e la vulnerazione di questi animali. Le conseguenti tracce di pasti consumati illustrano in maniera particolare il confermato gusto di questi primitivi e la loro capacità nel costruire utensili idonei ad estrarre il midollo animale dagli ossi di custodia. Tutti i reperti sono raccolti in uno stand del Museo Pigurini di Roma-Eur-

Le verdi colline che oggi ci appaio a perdita d’occhio , in quella epoca erano quasi sicuramente chieriche boscose lambite in alto dal mare , come a tutt’oggi ci dimostra la loro forma a terrazza.

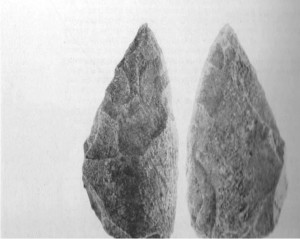

Bifacciale in osso rinvenuto nel corso degli scavi del 1982

Questo Parco Paleontologico si trova sull’ultima collina , alla confluenza di via di Castel di Guido con il km. 20+500 della via Aurelia a nord-est del Camping-Lorium, proprio al disopra delle piste dove si svolgeva il Palio della Mezzaluna.

N.B. Le foto sono in B/N e sono state scattate nel 1982. . la n.1 è una veduta dello scavo della terza Campagna di Scavo –Le foto n.2 e n.3 sono di strumenti su punta di zanna di elefante ritrovati nel corso degli scavi a Castel di Guido- la n.4 Suolo abitazione con tre crani di Bos primigenius rinvenuti nel corso della quinta Campagna di Scavi a Castel di Guido-

Fonte e Foto – Castel di Guido , un luogo una storia – Edizione a cura del Comune di Roma

Ricerca e trascrizione di Franco Leggeri per l’Associazione CORNELIA ANTIQUA

ROMA MUNICIPIO XIII-L’Associazione Cornelia Antiqua sulle tracce del dio Mithra –

Biblioteca DEA SABINA

ROMA MUNICIPIO XIII

-L’Associazione Cornelia Antiqua sulle tracce del dio Mithra –

ROMA MUNICIPIO XIII-“Nel dicembre 1987, a circa 300 metri dal Casale della Bottaccia, in seguito a lavori agricoli che hanno provocato lo sprofondamento di una volta, si sono scoperti alcuni ambienti ipogei. L’ispezione, condotta da tale pertugio improvvisato da parte del dottor Sergio Mineo, evidenziava un complesso articolato “in tre ambienti distinti di forma quadrangolare, paralleli e di diversa lunghezza … la cui altezza media è di m. 2,30. I tre vani, dei quali non è stato individuato il piano di calpestio antico, sono coperti da una volta a botte e … raccordati tra loro da passaggi più stretti … L’ambiente C è il più interessante in quanto la sua parete di fondo presenta un bassorilievo scolpito nel tufo … raffigurante, a destra, un serpente, a sinistra un elemento di difficile interpretazione (un albero fortemente stilizzato?) e, in alto, al centro della composizione, una testa, raffigurante probabilmente il volto della divinità, i cui tratti sono del tutto abrasi” (Sergio Mineo, “Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma”, vol. 93, 1989-1990).Il complesso cultuale è stato identificato, con buona probabilità, quale mitraico.

L’AssociazioneCornelia Antiqua ha rinnovato la spedizione nei sotterranei. La visita ha confermato i rilievi del 1987: con qualche novità.

In effetti il volto centrale del bassorilievo è assai poco riconoscibile e purtuttavia il serpente già indica un atmosfera mitraica; e ciò sembra confermata da una nostra umile e personale rilettura dell’elemento a sinistra: non già un albero, benché stilizzato, bensì la raffigurazione d’una pigna, simbolo d’eternità e immortalità, e oggetto ricorrente in sei figurazioni mitraiche (“pomme de pin”) riportate nella celebre compilazione di Franz Cumont Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra, 2 voll. 1896 – oggetto, quindi, non casuale, ma caratterizzante tale divinità.

Altra conferma verrebbe da un gruppo in marmo bianco raffigurante, senza dubbio, proprio il dio nella sua versione tauroctona (ovvero Mithra nell’atto di uccidere il toro). Tale gruppo marmoreo sarebbe stato rinvenuto nel 1825 proprio nel nostro mitreo dagli allora proprietari, i nobili Pamphili, che la tolsero a un sonno millenario aggiungendola alla propria straordinaria collezione (oggi esso è visibile alla Galleria Doria-Pamphili di via del Corso).

Lo stesso Cumont ci informa di tale ritrovamento nel secondo volume dell’opera succitata: “26. Composizione in marmo bianco [lunghezza m. 0,29; altezza m. 0,43] trovato nel 1825 sulla via Aurelia attorno all’undicesimo miglio nella tenuta denominata il Bottaccio, là dov’era situato senza dubbio Lorium, la celebre villa degli Antonini. Oggi è visibile alla galleria Doria … Mithra tauroctono con il cane (in parte nascosto dietro il dadoforo a destra), il serpente, lo scorpione e i due tedofori, uno, a sinistra, con in mano la sua torcia alzata, l’altra, a destra, abbassata. Una cinghia o un’ampia cintura circonda il corpo del toro. Restauri: il mantello fluttuante (dove probabilmente era appollaiato il corvo imperiale) e parte del cappello Frigio di Mitra, la torcia e le due mani del dadoforo sinistro. Mediocre lavoro“.

Nella composizione marmorea rinveniamo tutti gli elementi consueti della drammaturgia mitraica: Mithra che pugnala il toro, il serpente e il cane a lambire la ferita, lo scorpione che si avventa sui testicoli dell’animale morente, i due portatori di fiaccola Cautes e Cautopates (il primo la innalza, il secondo la rivolge a terra) che formano col dio una trinità, il corvo, la fertilità del sangue.

Se davvero, come è altamente probabile, tale gruppo proviene dai nostri vani ipogei, e se è sostenibile l’identificazione dell’elemento del bassorilievo quale pigna, è possibile definire, con ottimo grado di approssimazione, l’ambiente quale mitraico.

Se poi verrà confermata la presenza di una nicchia quale ospite del gruppo marmoreo stesso (dovrebbero risultare compatibili le misure anzidette) allora l’approssimazione si tramuterà in certezza.

Articolo di Gianluca Chiovelli , Vice-Presidente Associazione “Cornelia Antiqua”

CHI SIAMO noi dell’Associazione CORNELIA ANTIQUA– Siete appassionati della Storia poco raccontata, quella da riscoprire e vi piace l’ Avventura ,oppure siete affascinati dalla bellezza della Campagna Romana ? Allora unisciti a noi. Ecco cosa facciamo: Produciamo Documentari e Fotoreportage, organizziamo viaggi ,escursioni domenicali e tantissime altre iniziative culturali.

Tutti sono benvenuti nella nostra Associazione, non ha importanza l’età, noi vi aspettiamo !

Per informazioni – e.mail.: cornelia.antiqua257@gmail.com– Cell-3930705272–

Tutti sono benvenuti nella nostra Associazione, non ha importanza l’età, noi vi aspettiamo !

Per informazioni – e.mail.: cornelia.antiqua257@gmail.com– Cell-3930705272–

ROMA- MUNICIPI XIII-XIV-La chiesa di SANT’APOLLINARE a SELVA NERA- Ricerche Archeologiche dell’Associazione CORNELIA ANTIQUA

Biblioteca DEA SABINA

ROMA- MUNICIPI XIII-XIV-La chiesa di SANT’APOLLINARE a SELVA NERA-

Ricerche ubicazione del sito eseguite dall’Associazione CORNELIA ANTIQUA

Tutti sono benvenuti nella nostra Associazione, non ha importanza l’età, noi vi aspettiamo !

Per informazioni – e.mail.: cornelia.antiqua257@gmail.com- Cell-3930705272-

Il toponimo Malagrotta (“Mola Rupta”) appare per la prima volta nel 955 in un codice dei Camaldolesi: qui è annotata, infatti, la vendinta di metà di un casale di proprietà della nobile Costanza, chiamato Casa Nobula, in contrada “Mola Rupta”.

In altri documenti del periodo, derivati dall’Archivio dei Camaldolesi, si parla di altri casali presso tale “Mola Rupta”.

L’origine del nome si spiega con la presenza di un mulino in rovina presso il fiume Galeria (una “mola rupta”, appunto) presumibilmente a causa di una piena dello stesso.

In una bolla di Innocenzo IV (1249), invece, con Molarupta s’intende non un semplice sito di campagna ricco di casali, ma di un vero e proprio castrum al centro di un fondo con le chiese di S. Maria e S. Apollinare.

Giuseppe Tomassetti annota: “Ecco pertanto che il sito è cresciuto, per così dire, di grado ed è un castello. Quanto alle chiese suddette, non è questa la prima menzione di esse leggendosi [di esse] già nella bolla di Leone IX” (pontefice dal 1049 al 1054) come dipendenti dalla diocesi di Porto.

Abbiamo, quindi, che all’importante e vasto fondo di Mola Rupta-Malagrotta lungo il Galeria si lega il nome di Sant’Apollinare sin dalla metà dell’XI secolo.

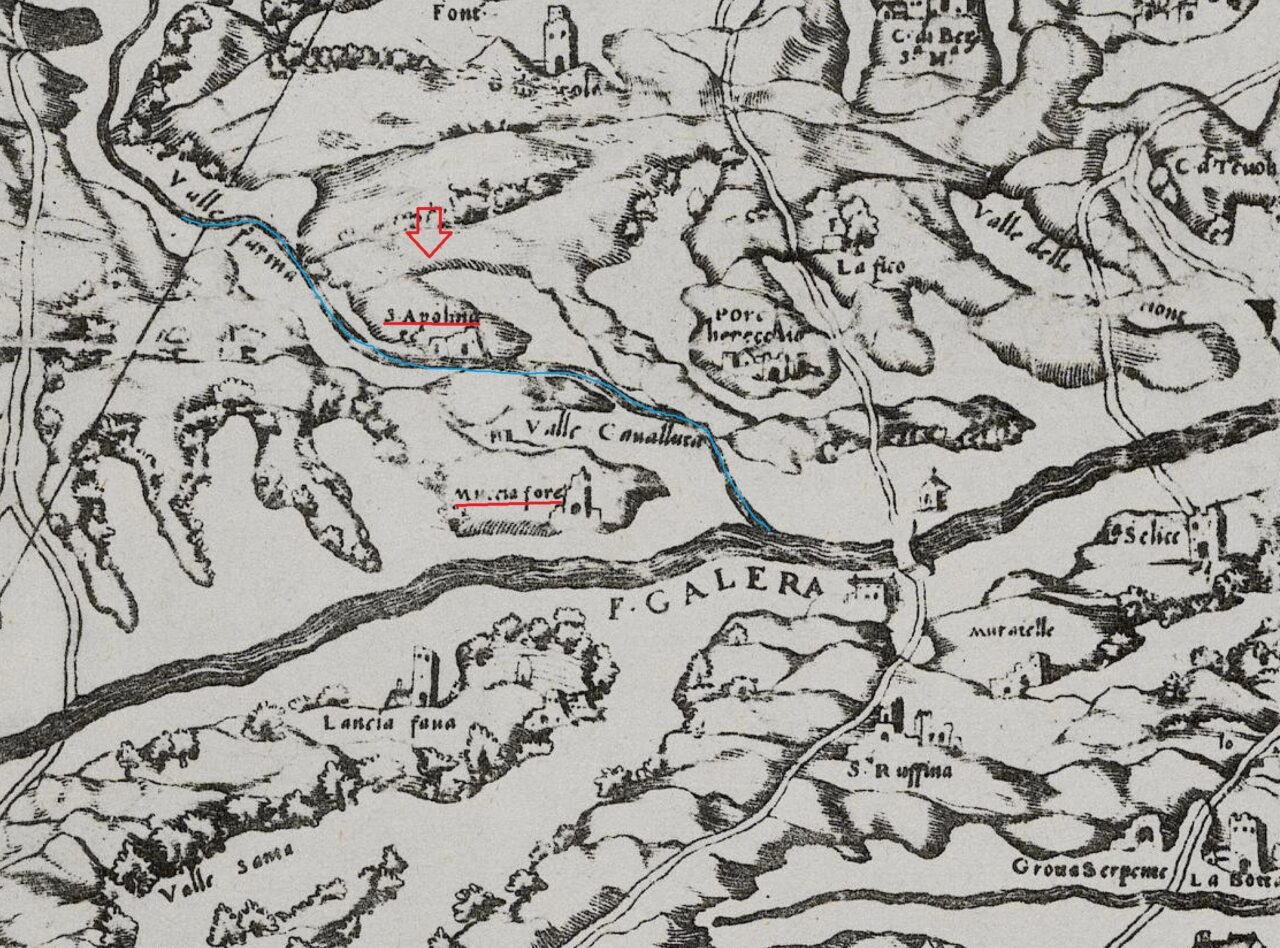

È nella carta di Eufrosino Della Volpaia (1547; immagine 1) che ritroviamo la nostra chiesa. Coi dovuti raffronti (nell’immagine 2 una ricostruzione da google) possiamo situarla con certezza nella zona dell’attuale Selva Nera. Avendo l’accortezza di capire che il nord si trova a sinistra, possiamo intuire come la nostra Sant’Apollinare sorgesse approssimativamente lungo il fosso dell’Acquasona (segnato in azzurrino) poco prima di una grande ansa. L’Acquasona scende, appunto, da Selva Nera e si getta nel Galeria all’altezza del cosiddetto “Dazio”, dove s’incrociano via di Boccea, via Casal Selce e via della Storta.

Scrive Thomas Ashby nel saggio sulla mappa di Eufrosino:”S. Apolina(re). Quello che si vede sembra un edifizio rovinato, forse una chiesa o cappella … Doveva essere vicino al segnale Acquasona … ora però non si vedono che mattoni sparsi per terra. Credo che vi sia stato un fondo appartenente alla chiesa di S. Apollinare in Roma, che non ho potuto rintracciare”.

Il possibile sito ove sorgeva questa chiesa o cappella dovrebbe quindi trovarsi non distante dall’Acquasona.

Oggi una ricognizione di “Cornelia Antiqua” ha rinvenuto dei ruderi di casali nei pressi di via Cumiana, fra Selva Nera e Boccea (immagini 3-8). Poiché un rudere indica una persistenza insediativa anche assai dilatata nel tempo, è probabile che proprio in tale punto sorgesse la chiesina o cappella che nella carta di Eufrosino (ricordiamo: 1547) è indicata come Sant’Apollinare.

Poco sotto, sempre nella carta di Eufrosino (immagine 1), possiamo scorgere la scomparsa torre di Mucciafore. Questa doveva trovarsi sulla piccola altura raggiungibile da via Mezzenile, la traversa a destra di via della Storta. Il luogo è alatament probabile poiché da lì l’osservatore poteva dominare il crocicchio della Boccea (con la strada che saliva da Malagrotta) nonché il ponte sul fiume Galeria.

Tutti sono benvenuti nella nostra Associazione, non ha importanza l’età, noi vi aspettiamo !

Per informazioni – e.mail.: cornelia.antiqua257@gmail.com- Cell-3930705272-

Fara in Sabina- Le strade della storia -Terzo appuntamento 28 gennaio con il Prof. ALESSANDRO GUIDI-

Biblioteca DEA SABINA

Fara in Sabina-Le strade della storia –

Terzo appuntamento 28 gennaio 2023 con il Prof. ALESSANDRO GUIDI-

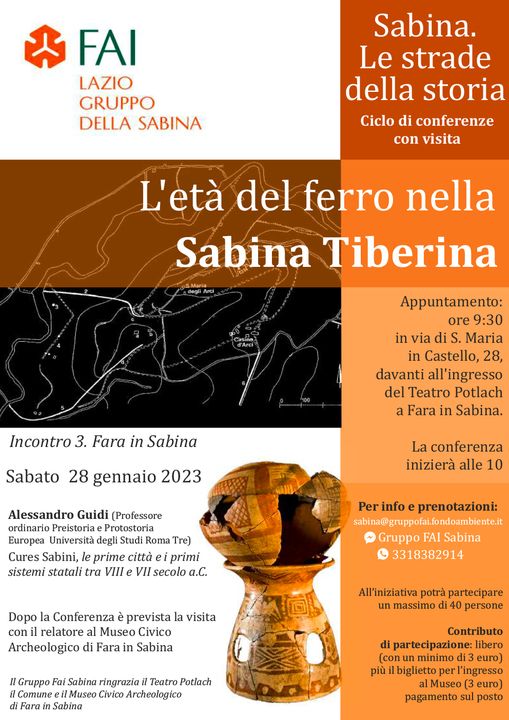

GRUPPO FAI SABINA- LE STRADE DELLA STORIA. SABATO 28 GENNAIO A FARA IN SABINA IL TERZO APPUNTAMENTO. QUESTA VOLTA SI PARLERA’ DI ETA’ DEL FERRO CON IL PROFESSOR ALESSANDRO GUIDI

Fara in Sabina- Sabato 28 gennaio il terzo appuntamento del ciclo di conferenze con visita “Sabina. Le strade della storia” avrà per oggetto “L’età del ferro nella Sabina Tiberina”.

- Alle 10, nella cornice del Teatro Potlach di Fara in Sabina, il professor Alessandro Guidi, Ordinario di Preistoria e Protostoria Europea all’Università degli Studi di Roma Tre, parlerà di “Cures Sabini, le prime città e i primi sistemi statali tra VIII e VII secolo a.C.”.

- Dopo la Conferenza è prevista la visita con il relatore al Museo Civico Archeologico di Fara in Sabina.

- L’appuntamento è per le 9,30 in via di Santa Maria in Castello 28, davanti all’ingresso del Teatro Potlach. La conferenza avrà inizio alle 10.

- All’iniziativa potrà partecipare un massimo di 40 persone, il contributo di partecipazione è libero (con un minimo di 3 euro) cui va aggiunto il costo del biglietto del museo (3 euro).

-

Per prenotare:

andare sul sito del Fai (fai prenotazioni.fondoambiente.it) cercare l’evento e seguire le istruzioni

-

Per info

mail: sabina@gruppofai.fondoambiente.it

Messenger: Gruppo FAI Sabina

Whatsapp: 3318382914