Archeologia

Montenero Sabino scavi archeologici presso santuario dea Vacuna.

Biblioteca DEA SABINA

Montenero Sabino (Rieti)

Nuovi scavi archeologici presso santuario dea Vacuna.

Montenero Sabino- 06 giugno 2023- riparte la campagna di scavi archeologici dell’Università Lyon 2 (F) sul sito del santuario romano della dea Vacuna in località Leone. La missione, giunta alla V edizione e realizzata in collaborazione con il Comune di Montenero Sabino e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti (responsabile dott.ssa Francesca Licordari), verrà avviata giovedì 8 giugno 2023. Sul campo lavoreranno una decina di studenti, coordinati dal prof. Aldo Borlenghi, dall’archeologa Marylise Marmara (corresponsabile scientifica) e da Lucie Motta (ceramologa e responsabile dello studio dei materiali). La missione archeologica di Montenero costituisce, infatti, uno dei cantieri-scuola internazionali dell’Università di Lione 2 per la formazione degli studenti del corso di laurea in archeologia.

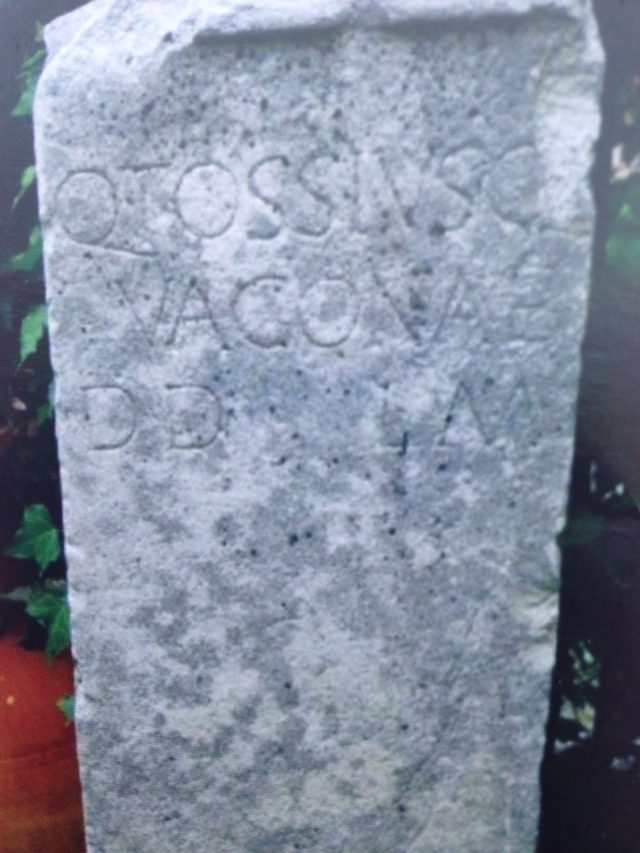

Gli scavi sul sito del santuario di Vacuna nel piccolo borgo sabino rappresentano ad oggi le uniche indagini archeologiche in atto nella provincia di Rieti su un luogo di culto dedicato a questa divinità. Lo scavo, avviato nel 2019, su una terrazza di circa 1000 m2 presumibilmente occupata da strutture già dal III secolo a.C., ha permesso di rinvenire numerosi resti di età romana e medievale. Questi ritrovamenti ed altri, tra i quali il cippo inscritto con dedica alla dea Vacuna (oggi visibile nel cinquecentesco Palazzo Bonacasata), gli ex voto in terracotta e altri materiali votivi, hanno confermato l’esistenza di un luogo di culto.

Al centro del terrazzamento che costituisce campo di indagine, è visibile, inoltre, un grande edificio a più ambienti di età tardo-repubblicana (fine III-inizi II secolo a.C.) con pavimenti a mosaico in eccezionale stato di conservazione, tra i più antichi del Lazio. Gli studiosi sostengono che in esso si possa forse riconoscere un tempio o un complesso con sale da banchetto funzionali alle attività di culto. L’edificio repubblicano, abbandonato in età imperiale, fu di nuovo riutilizzato nel III e IV secolo d.C. e poi di nuovo nei secoli IX-XI d.C. A testimoniarlo sono le sepolture scoperte e datate grazie alle analisi al radiocarbonio delle ossa degli scheletri, probabilmente connesse alla Chiesa di San Giovanni in Leone, localizzabile nell’area sulla base della toponimia e delle fonti ma non ancora individuata archeologicamente.

Le indagini dei prossimi giorni si concentreranno proprio sul grande edificio repubblicano: particolare attenzione sarà riservata ai pavimenti a mosaico, alla loro decorazione e funzione. Il team di esperti non esclude la possibilità che nel corso delle analisi possano essere individuate nuove tombe utili a fornire ulteriori informazioni sull’occupazione del luogo nei secoli centrali del medioevo. I risultati della campagna 2023 saranno presentati in un evento pubblico durante la giornata a porte aperte prevista per la prima domenica di luglio.

«L’importanza della missione francese per il nostro territorio è storica e culturale – afferma la Sindaca Lavinia De Cola – se da un lato consente il progresso scientifico e conoscitivo sul tema della divinità sabina, sui suoi aspetti rituali e cultuali, dall’altro favorisce lo scambio intergenerazionale e interculturale tra gli abitanti di Montenero e i giovani studenti che per tutta la durata della missione vivono nel e il paese».

«L’appuntamento rinnovato e ormai consueto suscita, non solo nei più esperti, ma nella popolazione tutta, sempre grande interesse e curiosità», conclude la prima cittadina De Cola.

Andrea NATILE-Gli angeli del fango sono tornati

Biblioteca DEA SABINA

Andrea NATILE-Gli angeli del fango sono tornati.

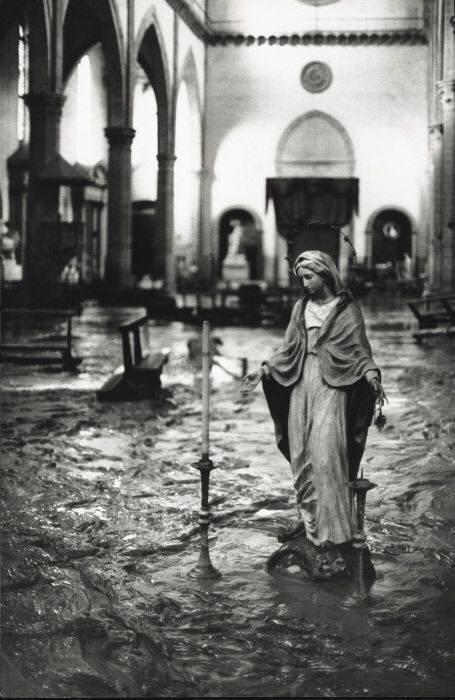

A Firenze, costruita a cavallo dell’Arno, nelle prime ore del mattino del 4 novembre 1966, il fiume oltrepassò silenzioso le sue sponde e irruppe nella città con una furia mai vista prima.

Per trovare qualcosa di simile nelle cronache occorreva risalire al 1557 d.C., 400 anni prima, quando le acque erano state alte circa la metà.

La città, del tutto impreparata a questo disastro, poteva solo guardare sgomenta, mentre tutto veniva portato via dal fango. Pezzi di vita diventati detriti, mischiati a petrolio e liquami, galleggiavano per le strade e i vicoli stretti. Quel giorno a Firenze persero la vita trentacinque persone.

Quando le acque del diluvio si ritirarono, i fiorentini dovettero affrontare quella realtà quasi inimmaginabile. Il danno alla città era immenso, il patrimonio culturale a rischio era scoraggiante.

Libri, sculture, dipinti, erano sotto cumuli di fango.

Quasi tutte le biblioteche della città furono colpite. All’Archivio dell’Opera del Duomo furono danneggiati 6.000 volumi. La musica sacra, contenuta nei corali finemente miniati, cantata nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore negli ultimi sei secoli, perduta.

Al Gabinetto Vieusseux danneggiati i 250.000 volumi allora conservati. All’Archivio di Stato di Firenze il 40% dei fondi subì danni di qualche tipo, alcune pergamene risalivano al 726 d.C..

La vittima più nota fu la Biblioteca Nazionale Centrale, la più grande d’Italia e una delle più importanti d’Europa.

Dal 1743 era stabilito che una copia di ogni opera pubblicata in Toscana fosse consegnata alla biblioteca, dal 1870 una copia di ogni opera pubblicata in Italia.

Circa 1/3 di tutto il patrimonio librario (circa 1.300.000 pezzi) fu danneggiato.

La prima cosa da fare era scavare, il più rapidamente possibile. Il direttore della Nazionale lanciò un appello; e gli studenti di Firenze vennero. Poi arrivarono da tutte le università italiane, precipitosi d’aiutare. Fu la volta degli studenti da tutto il mondo; un dovere ed un onore, la città simbolo della bellezza e della cultura era di tutti.

Lunghe catene umane per tirare fuori libri e opere d’arte offesi dall’acqua, instancabilmente, senza badare alla sporcizia da cui erano circondati.

I fiorentini, grati, li chiamarono gli “angeli del fango”. Oggi non è Firenze a soffrire, ma gli Angeli sono tornati.

Castel Sant’Angelo- Nuova campagna di scavo nella villa di Tito di Paterno

Biblioteca DEA SABINA

Castel Sant’Angelo (RIETI)-

Ripresa la campagna di scavo alla villa di Tito di Paterno

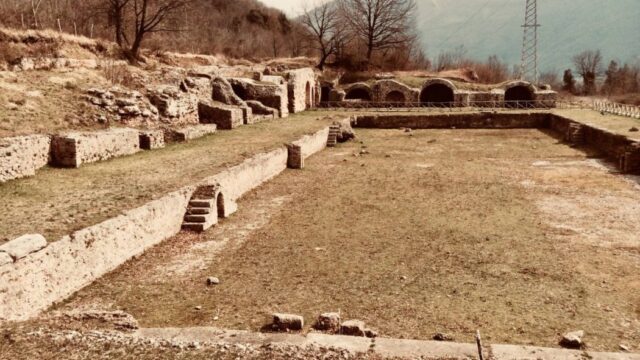

Castel Sant’Angelo -25 maggio 2023-Anche quest’anno sono riprese le indagini di scavo presso il sito archeologico della cosiddetta villa di Tito a Paterno di Castel Sant’Angelo. Il progetto, iniziato nel 2018, ha l’obiettivo di riportare alla luce i diversi ambienti del sontuoso complesso monumentale, con il fine di comprenderne la funzione e definirne la cronologia. Il gruppo di ricerca, formato da studenti universitari canadesi, diretto dal prof. Myles McCallum dell’Università Saint Mary di Halifax e dal prof. Martin Beckmann della McMaster University di Hamilton, coordinato dal prof. Simone Nardelli, sarà impegnato nelle attività di scavo e ricerca fino alla fine di giugno. L’équipe, grazie al fattivo supporto del Comune di Castel Sant’Angelo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, sta portando avanti uno studio che consentirà di valorizzare degnamente molte delle straordinarie emergenze archeologiche che insistono nell’area dell’antica Cutilia, luogo strettamente legato alle origini del popolo sabino e centro d’Italia di varroniana memoria.

MOMPEO(Rieti)-Scavi archeologici nella Villa Romana in “Località Monte”

Biblioteca DEA SABINA

COMUNE DI MOMPEO(Rieti)

-Scavi archeologici nella Villa Romana in “Località Monte”-

MOMPEO- 22 maggio 2023-Iniziano nuovi scavi archeologici presso la villa romana di Località Monte a Mompeo grazie a una campagna di indagini promossa dal Comune di Mompeo in collaborazione con l’Università della Lorena.

L’équipe coinvolta è composta da studenti e laureandi dell’Université de Lorraine- HisCAnt-MA -Nancy-France, guidati dalla Professoressa Elisabetta Interdonato, esperta di Archeologia Mediterranea, e dal dott. Federico Giletti. Questa sinergia internazionale offre un’opportunità di formazione accademica e di scambio culturale tra Italia e Francia e contribuisce a promuovere la collaborazione scientifica e a creare una rete di conoscenze che arricchisce entrambe le parti coinvolte.

La partecipazione di specialisti dell’Istituto di Scienze per il Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche sottolinea l’importanza e il valore attribuiti a questa ricerca anche a livello nazionale.

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti ha autorizzato e sostenuto attivamente queste indagini, riconoscendo l’importanza di proteggere e valorizzare le vestigia presenti.

Va sottolineato che il rinvenimento dei resti dell’antico acquedotto scorso anno ha già offerto preziose informazioni sulla struttura e la funzionalità di questa sontuosa villa rustica. Questi nuovi scavi promettono di rivelare ulteriori dettagli sulla vita quotidiana degli antichi romani e sulle loro pratiche architettoniche e culturali.

Non possiamo che lodare la visione e l’impegno di Stefano Fassone, il proprietario del terreno su cui si trova il sito archeologico, che ha dimostrato una straordinaria sensibilità verso la conservazione del patrimonio storico-culturale.

La scoperta e la valorizzazione di siti archeologici come la villa romana di Località Monte a Mompeo non solo arricchiscono la nostra comprensione del passato, ma offrono anche opportunità di sviluppo turistico e culturale per la comunità locale. È un motivo di orgoglio poter essere protagonisti di un progetto che contribuisce in modo significativo alla conservazione e alla diffusione della nostra eredità storica e culturale.

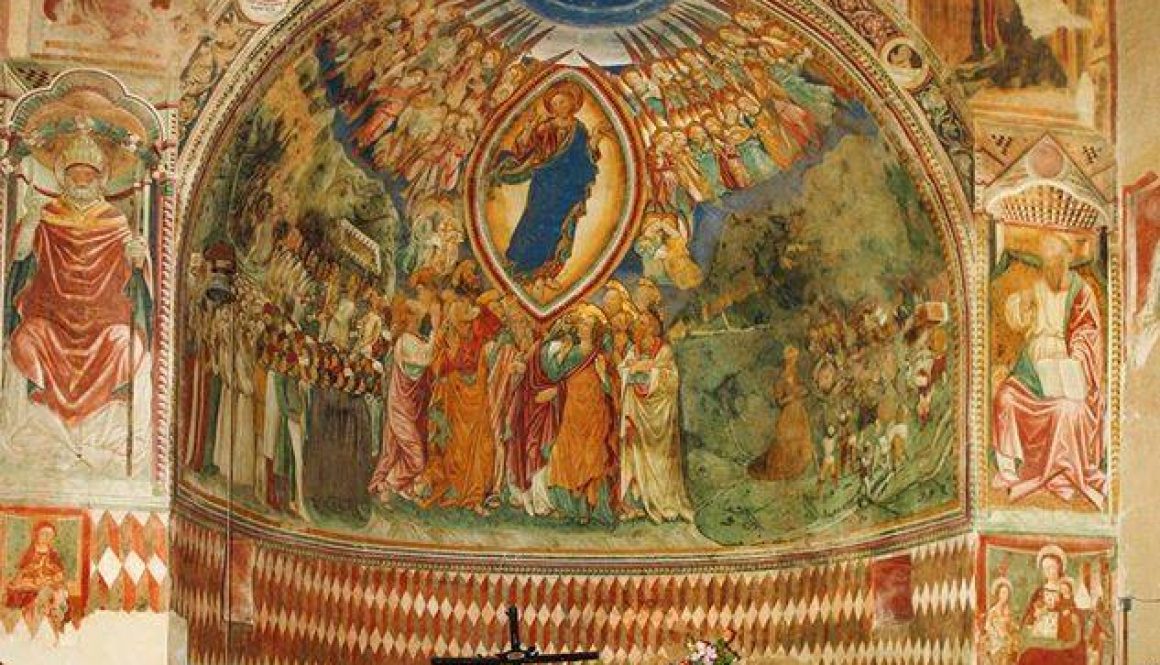

Un doveroso omaggio all’arte di Amatrice.

In questo momento di difficoltà e di tristezza delle nostre terre.

Da ogni angolo del mondo si è sempre collegato il nome di questa gloriosa cittadina all’arte culinaria. Ma, Amatrice, più che per gli spaghetti, merita di essere citata, ricordata e visitata per i tesori artistici che accoglie. Con la speranza che tali capolavori possano tornare, insieme al territorio oggi martoriato, quanto prima a risplendere.

Fara in Sabina LA TORRE DI BACCELLI-foto di Paolo Genovesi

TORRE DI BACCELLI-Fara in Sabina-

La Storia di uno dei Castelli medievali abbandonati della Sabina.

Torre di Baccelli, unico e affascinante resto del Castello di Postmontem, è adagiata su di una piccola collina boscosa, raggiungibile facilmente per mezzo di una stradina e per un breve sentiero.Il Castello di Postmontem appare per la prima volta in documenti del 994 che lo indicano come possedimento dell’Abbazia di Farfa, su cui impulso fu probabilmente fondato. Il Castello , che domina le principali vie di accesso all’Abbazia di Farfa nel 1100 fu concesso in locazione a Rustico di Crescenzo in cambio del Castello di Corese, oggi Corese Terra. La permuta non ebbe per altro lunga durata, dato che nel 1118 Postmontem apparteneva di nuovo a l’Abbazia di Farfa. Nel XIV sec. L’insediamento fu gradualmente abbandonato ed il suo territorio unito a quello di Fara in Sabina. Oggi del Castello resta la Torre, squarciata lungo uno spigolo; la visita diretta delle strutture non è agevole per la foltissima vegetazione e per il pericolo di crolli; ma , anche ad una certa distanza , resta la suggestione della Torre che domina la Valle del Farfa e gli uliveti che caratterizzano il paesaggio della Sabina.

foto di Paolo Genovesi- ricerca storica a cura di Franco Leggeri-

Abbazia di San Galgano-Chiusdino(Si)

Biblioteca DE A SABINA

ABBAZIA DI SAN GALGANO- CHIUSDINO (SIENA)

Fotoreportage della Signora Meris Corni

Meris Corni:”SAN GALGANO è un’abbazia cistercense. Inizio costruzione 1218,consacrata nel 1288.In stile gotico Il tetto crollo ‘ nel 1786 quando un fulmine colpi’ il campanile dell’Abbazia.Sorge vicino al fiume Merse,ad una trentina di chilometri da Siena.La chiesa ha una pianta a croce latina e lo spazio interno è diviso in tre navate.Nelle vicinanze anche EREMO di Montesiepi,dove Galgano si ritirò e visse da eremita fino alla morte.San Galgano (Galgano Guidotti)nacque a Chiusdino 1148(o 1152)e vi morì il 30 novembre 1181.E’ stato un cavaliere medievale che visse in Toscana, che scelse una vita da eremita.Canonizzato nel 1185 (forse da Papa Lucio III).Ricorrenza 30 novembre e 3 dicembre. Informazioni dal web. Foto mie cellulare 19 settembre 2022”.

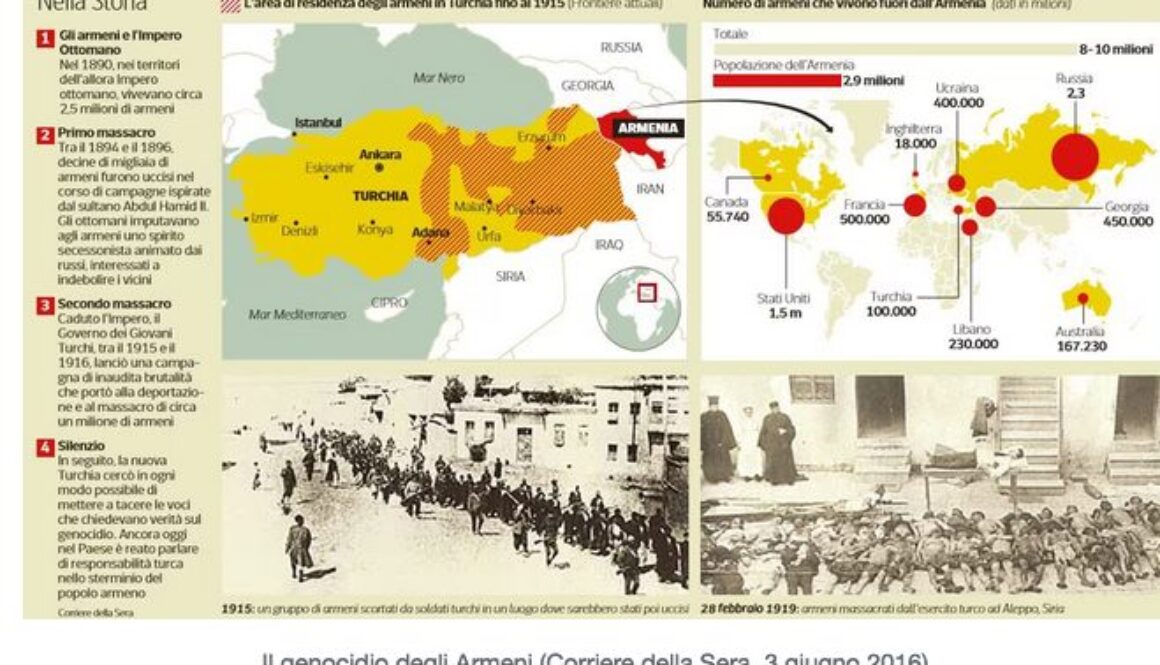

Storia del popolo armeno

Biblioteca DEA SABINA

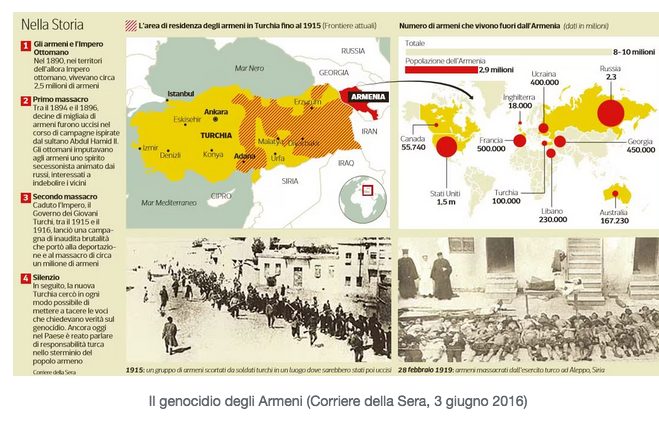

Pillole di Storia del popolo armeno

Pillole di Storia- Circa 3.500 anni fa gli antenati degli armeni, le tribù Hayasa-Azzi, abitavano le alture dell’Anatolia, ma la lingua armena (e il popolo che la parlava), secondo alcuni studiosi, si sarebbe infatti differenziata dall’indoeuropeo oltre 8.000 anni fa. Il primo grande regno degli antichi armeni (che chiamavano loro stessi Hay) fu quello di Urartu, fondato intorno all’835 a.C. dal re Sarduri I. Fino al 585 a.C. dominò la regione del monte Ararat e del lago Van, nel cuore dell’attuale Turchia asiatica. I re della dinastia degli Orontidi, nel V secolo a.C., si allearono con i persiani, di cui diventarono potenti satrapi (governatori delle province, chiamate satrapie). Passata la dominazione romana, l’Armenia fu tra i primi regni a convertirsi al cristianesimo e il primo in assoluto ad adottare il nuovo credo come religione di Stato, nel 301. – Oggi nel mondo gli armeni sono tra i 9 e i 10 milioni. Solo 3,5 milioni di loro vivono nella Repubblica Armena (nel Caucaso), nata dal crollo dell’Urss e indipendente dal 1991. Gli altri si trovano in Russia (oltre 1 milione e mezzo), in Francia, Stati Uniti, Grecia, Libano e altri Paesi, Italia compresa. Tra le comunità nate nel nostro Paese in seguito alla persecuzione turca, la più importante fu quella di Nor Arax (Nuova Armenia), alla periferia di Bari, dove negli Anni ’20 approdarono centinaia di profughi. Oggi la più numerosa è invece quella di Milano (oltre un migliaio di persone), dove nel 1958 fu costituita l’unica parrocchia italiana della Chiesa Armena. Gli armeni in Italia c’erano però anche prima del 1915: in Calabria furono deportati dai Bizantini fra il V e il X secolo; nel 1717, invece, la Serenissima donò l’isola di San Lazzaro, nella laguna di Venezia, all’abate cattolico armeno Pietro Mechitar, in fuga dal Peloponneso.

Memoriale dell’Olocausto Armeno-Le donne armene e il genocidio

Bliblioteca DEA SABINA

“ C’è un legame coi morti e coi vivi che è la comune origine armena, quel legame di nostalgia e di affetti che connette il sangue a quello degli avi perseguitati e uccisi dalla terribile estate del 1915 in poi e, chiede giustizia per loro, per quella distesa di ossa ignote finite a diventare polvere nei deserti dell’Anatolia : affinché il riconoscimento di ciò che è avvenuto, risani l’oscura, infetta ferita che per il silenzio colpevole in cui la tragedia armena è avvolta continua a sanguinare nei padri,nei figli, nei nipoti…” Così scrive Margaret Ajemian Ahnert, scrittrice americana di origine armena nel suo romanzo “Le rose di Ester”.

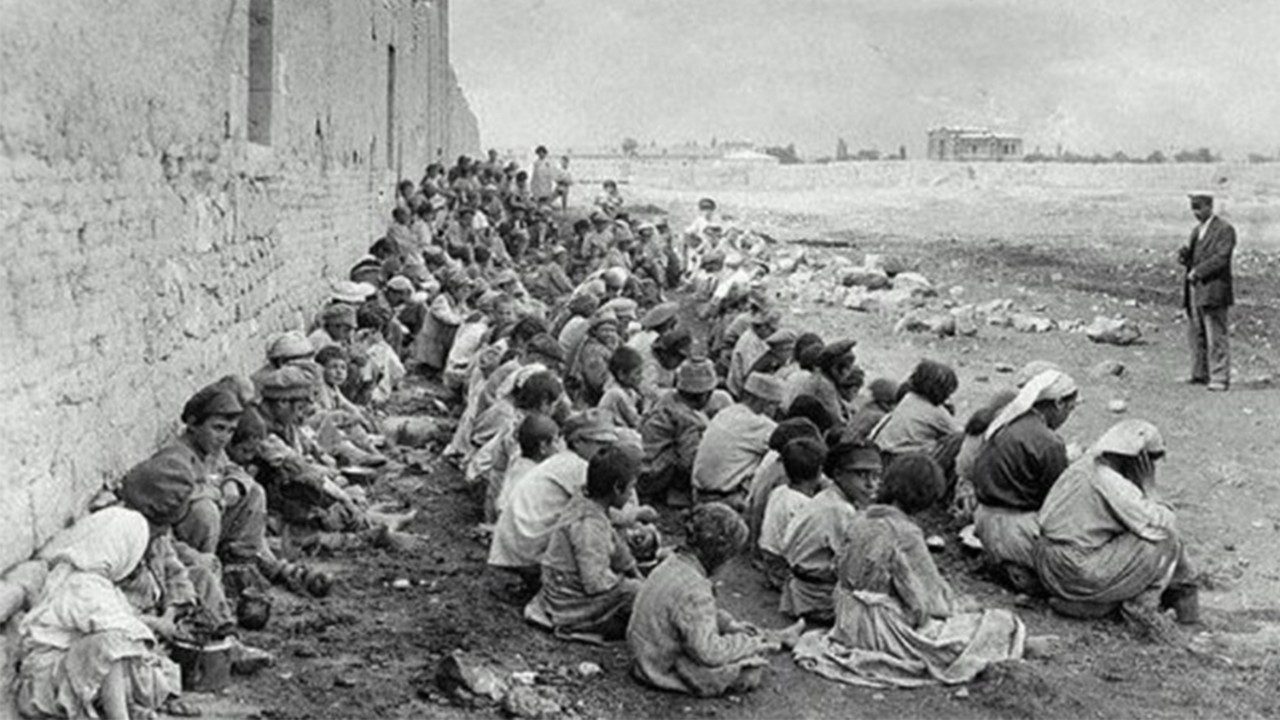

Chi visita Yerevan non può non recarsi al Memoriale dell’Olocausto Armeno: su una collina che domina la città un blocco di vetro e cemento ed una fiamma sempre accesa racconta la storia di un genocidio. Il 24 Aprile del 1915 ad Istanbul vennero arrestati duecento leader della comunità armena. Nei giorni successivi, centinaia di intellettuali e religiosi furono arrestati, torturati e poi giustiziati. Tra il 1915 ed il 1917 due milioni di Armeni che vivevano nell’attuale Turchia, furono deportati nei territori ad est ( oggi Siria ed Iraq) ed un milione e mezzo morì per fame, violenze e stupri. La popolazione civile veniva deportata in decine di campi di concentramento che poi diventavano fosse comuni; venivano giustiziati in camere a gas o iniettando loro dosi letali di morfina. I membri della milizia turca addetti a questo scempio furono definiti “macellai della specie umana”. Il mondo sapeva ciò che stava avvenendo in Turchia, infatti sia la Russia che la Francia e la Gran Bretagna intimarono ai “Giovani Turchi” di desistere da questi orrori perché rischiavano il processo per crimini contro l’umanità. L’appello non sortì alcun effetto e le violenze contro gli Armeni continuarono fino al 1923.

Ancora oggi, questo eccidio non è da tutti conosciuto e la stessa Turchia lo nega, affermando che si trattò solo dell’uccisione di cinquantamila ribelli nazionalisti armeni che si opponevano al governo turco.

Ma i documenti e le fotografie ci raccontano la vera tragica storia: un popolo che ha subito una terribile persecuzione e che ha visto tutto questo orrore avvolto dalla nebbia dell’oblio e della negazione.

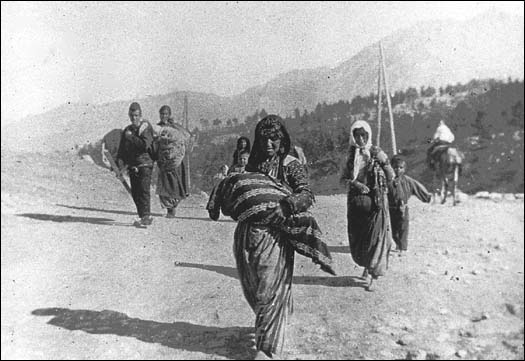

Antonia Arslan è un’altra scrittrice che ci tramanda questa tragedia. Con “La masseria delle allodole” e “la strada di Smirne” ribadisce la sua volontà di ricordare e di testimoniare. Ci ricorda come “ i Giovani Turchi” avevano progettato di eliminare tutte le minoranze, armeni, greci, assiri e curdi. Perseguivano una teoria nazionalista contraria allo spirito cosmopolita che da sempre aveva caratterizzato l’Impero Ottomano. In un’intervista la scrittrice ha dichiarato:” Gli uomini furono sterminati subito, le donne deportate. Gli uomini furono eliminati fisicamente nei modi peggiori, legati su barche e poi fatti affondare, radunati in chiese poi successivamente incendiate…le donne si trovarono sole con i vecchi e i bambini al seguito, a decidere in poche ore cosa portare con sè. Da Karput (città dell’Anatolia) partirono in 18000 ed arrivarono ad Aleppo in 150”.

Furono proprio le donne armene che non si arresero al genocidio che, con caparbia volontà, senza alcun aiuto esterno, permisero che “la razza armena” non si estinguesse. Raccolsero i fili di questo popolo e li intrecciarono con i ricordi, le tradizioni scritte ed orali, gli usi, i costumi, la cultura.

Ondine Khayat, di padre armeno e madre francese, nel suo romanzo “Le stanze di lavanda”racconta il genocidio armeno attraverso i ricordi della nonna. E anche da questa storia emerge l’astuzia, l’intelligenza, la determinazione delle donne armene, ma anche il loro grande amore verso il proprio popolo.

Quando, più di vent’anni dopo, Hitler decise di eliminare gli ebrei, reclutò nelle SS alcuni ufficiali che erano stati protagonisti del genocidio armeno, rispondendo così ad alcune obiezioni che gli erano state poste : “Chi si ricorda più dello sterminio degli Armeni ?”

C’è una differenza fra il genocidio nazista e quello armeno, quest’ultimo rappresenta l’uccisione da parte di un popolo di una parte di se stesso, gli Armeni erano infatti cittadini dello stesso impero, quello Ottomano. E c’è un’altra differenza: sono troppo pochi quelli che al mondo conoscono questo orrore.

Così una sopravvissuta ricorda l’angoscia di una marcia di deportazione: “Di notte, ci fermavamo sul ciglio della strada e dormivamo ammassati gli uni sugli altri…mentre il buio avvolgeva tutto, le lucciole tessevano una rete intorno a noi e la luna illuminava il nostro misero accampamento con i suoi raggi di tiepida luce… Sembravamo così piccoli e soli, gli ultimi rimasti al mondo…” Parlare oggi di genocidio armeno forse potrà essere un atto di giustizia postuma per colmare quella terribile solitudine.

Ester Rizzo-Giornalista

Nata a Licata il 08.06.1963 ed ivi residente. Laurea in Giurisprudenza. Diploma di specializzazione Istituto Superiore di Giornalismo . Responsabile Commissione Donne Pari Opportunità Distretto Sicilia Fidapa . Referente per la provincia di Agrigento del Gruppo Toponomastica Femminile Docente del corso di “Letteratura al Femminile” al CUSCA (Centro Universitario Socio-Culturale Adulti) di Licata Collaboratrice di testate giornalistiche regionali e nazionali on line Autrice di “Camicette Bianche”