ROMA- Musei Capitolini -Agrippa Iulius Caesar, l’erede ripudiato. Un nuovo ritratto di Agrippa Postumo, figlio adottivo di Augusto-Bibliotea DEA SABINA

Bibliotea DEA SABINA

ROMA- Musei Capitolini -Agrippa Iulius Caesar, l’erede ripudiato. Un nuovo ritratto di Agrippa Postumo, figlio adottivo di Augusto.

Nella Sala degli Arazzi dei Musei Capitolini di Roma viene presentato al pubblico per la prima volta il ritratto di Agrippa Postumo della Fondazione Sorgente Group che dialoga idealmente con altri due ritratti di Agrippa: uno proveniente dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze ed un altro dalle Collezioni Capitoline.

Aperta al pubblico fino al 27 aprile 2025, la mostra riunisce per la prima volta insieme questi tre capolavori marmorei che raccontano la storia dello sfortunato erede di Augusto, Agrippa Postumo, ultimo figlio di Marco Vipsanio Agrippa e di Giulia, unica figlia di Augusto.

L’esposizione, a cura di Laura Buccino, Eugenio La Rocca e Valentina Nicolucci, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Fondazione Sorgente Group e il sostegno del Gruppo Sorgente e Condotte 1880. Servizi museali Zètema Progetto Cultura.

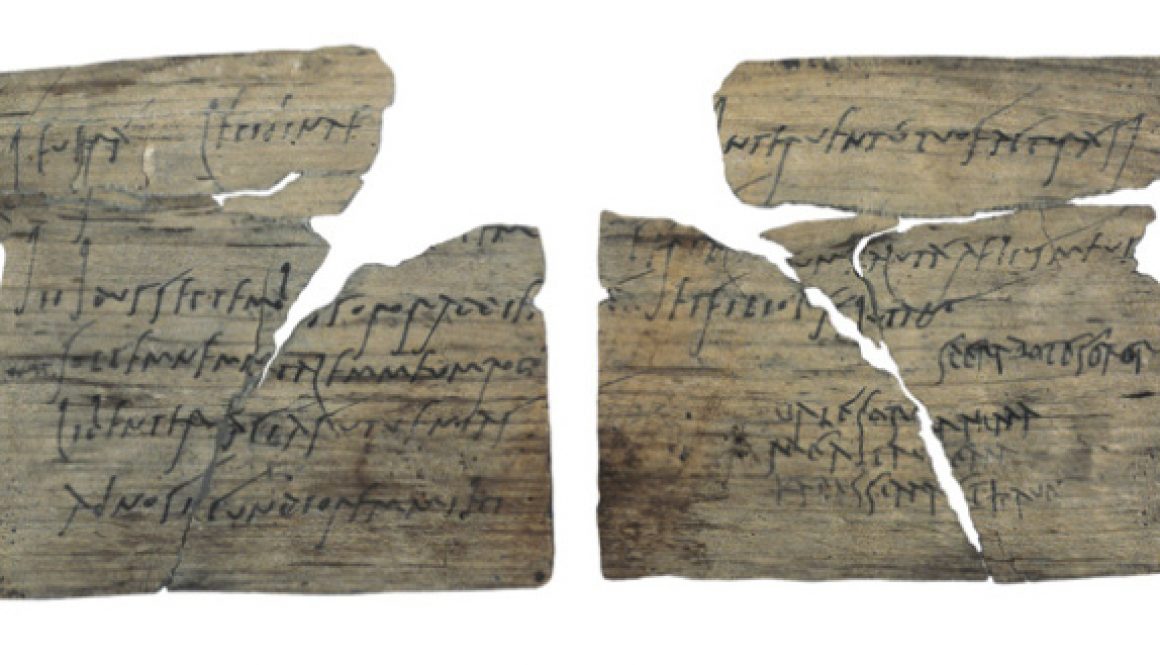

Le tre sculture esposte, tra cui la testa di recente acquisizione della Fondazione Sorgente Group, rappresentano le repliche migliori conservate di un tipo di ritratto che la critica attribuisce ad Agrippa Postumo. I ritratti sono databili tra l’adozione del 4 e la condanna del 7 d.C., nel periodo in cui Agrippa Postumo ricevette onorificenze e dediche statuarie a Roma ed in tutti i territori soggetti all’impero.

I ritratti di Agrippa Postumo ci riportano alle vicende della storia dell’Impero romano, quando, dopo il 4 d.C. e numerosi lutti per la morte precoce dei successori designati alla successione di Augusto, prima Marcello (figlio della sorella di Augusto Ottavia) e poi Lucio e Gaio Cesari (anch’essi figli di Marco Vipsanio Agrippa e di Giulia), l’imperatore fu costretto a rivedere la sua linea di successione adottando Tiberio Claudio Nerone, figlio di primo letto della moglie Livia, e Agrippa Postumo, l’ultimo dei cinque figli di Marco Vipsanio Agrippa, il più grande collaboratore di Augusto e di Giulia, sua figlia.

Il nome “Agrippa” fu scelto dallo stesso Augusto, in quanto era nato poco tempo dopo la morte del padre, da cui il cognomen Postumus. Al momento dell’adozione, il giovane cambiò il suo nome in Agrippa Iulius Caesar, poiché era entrato a far parte della famiglia di Augusto, la Iulia, ed era così divenuto uno degli eredi designati (Caesar) alla successione.

Nonostante Agrippa Postumo fosse l’unico nipote rimastogli, Augusto lo ripudiò ben presto, pare per ragioni caratteriali, allontanandolo da Roma e facendolo esiliare prima a Sorrento e poi a Pianosa, come riferiscono le fonti antiche, ma forse anche per le lotte di potere che animavano la corte negli ultimi anni di vita dell’anziano princeps.

I tratti fisionomici delle tre sculture in mostra sono inconfondibili – la fronte accigliata, gli occhi stretti e allungati profondamente infossati, gli orbitali enfiati, la piccola bocca serrata, segnata da rigonfiamenti ai lati, le due fossette incavate, tra il naso e il labbro superiore e tra il labbro inferiore e il mento sporgente – e contribuiscono a conferire al volto giovanile un’espressione seria e concentrata, resa ancora più incisiva dalla torsione della testa. La principale caratteristica del ritratto è lo sguardo “torvo”, particolarmente evidente nella replica ai Capitolini, ma presente anche nelle altre.

Il tipo ufficiale del ritratto di Agrippa Postumo della Fondazione Sorgente Group fu realizzato verosimilmente in occasione della sua adozione da parte di Augusto nel 4 d.C., quando Agrippa Postumo aveva 16 anni, e utilizzato per le onorificenze dedicategli in quanto erede designato, con il nome di Agrippa Iulius Caesar, almeno fino al suo allontanamento dalla famiglia e all’esilio nel 7 d.C.

“Ci riempie di orgoglio l’aver promosso la Mostra monografica dedicata alla presentazione, per la prima volta al pubblico, del volto del giovane principe giulio-claudio, identificato dal prof. Eugenio La Rocca con Agrippa Postumo” – ha dichiarato Valter Mainetti, Presidente della Fondazione Sorgente Group –. “L’esposizione dei tre ritratti, riuniti per la prima volta, è un’importante occasione di conoscenza e di studio, e soprattutto un’opportunità che vede coinvolta la nostra Fondazione, quale istituzione privata, e la prestigiosa sede dei Musei Capitolini, guidati dal Sovrintendente Capitolino, Claudio Parisi Presicce, il cui rapporto di stima e di collaborazione ha consentito la realizzazione di molti progetti culturali”.

“Una parte importante della collezione archeologica della nostra Fondazione – ha dichiarato Paola Mainetti, Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group – riguarda proprio la ritrattistica dei protagonisti della gens giulio-claudia, in modo particolare degli eredi designati da Augusto alla sua successione imperiale. La Fondazione Sorgente Group ha proseguito in questi anni la sua attività con l’obiettivo di implementare la collezione dei ritratti imperiali, promuovendoli e valorizzandoli attraverso esposizioni e studi scientifici, così come è avvenuto anche per i volti di Lucio Cesare e Gaio Cesare, fratelli dello stesso Agrippa Postumo in mostra; poi Germanico, figlio di Druso e Antonia Minore, il cui ritratto è presente in collezione”.

Info:

Musei Capitolini – Sala degli Arazzi, fino al 27 aprile 2025

Ufficio Stampa Fondazione Sorgente Group

Ilaria Fasano (+39) 339 6409259 i.fasano@sorgentegroup.com

Beatrice Forti (+39) 345 2485682 – b.forti@sorgentegroup.com