Clarice Lispector- una delle più importanti poetesse e scrittrici brasiliane del ventesimo secolo-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Clarice Lispector- una delle più importanti poetesse e scrittrici brasiliane del ventesimo secolo-

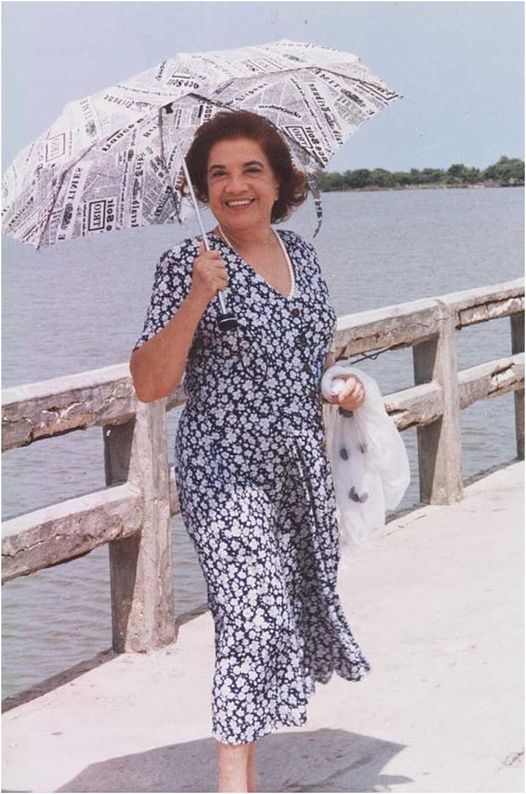

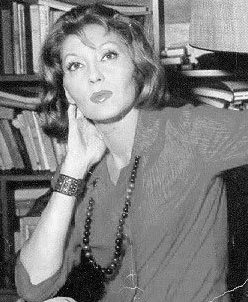

Clarice Lispector- Dotata di un enorme talento e di una personalità rara, è stata una delle più importanti poetesse brasiliane del ventesimo secolo. Figlia di genitori ebreo-russi costretti all’esilio in Sud America per sfuggire alle persecuzioni antisemite quando lei aveva appena due anni, era nata casualmente in Ucraina, Paese con cui non aveva nessun legame. “Su quella terra -raccontava- non ho letteralmente mai messo piede: mi hanno portata in braccio”.

HO PAURA DI SCRIVERE

(Chaja Pinkasivna Lispektor, nota come Clarice Lispector)

Ho paura di scrivere.

Perché scrivere fa paura.

Chi lo ha provato lo sa.

Il pericolo di penetrare

ciò che è occulto

perché il mondo

ha sommerso le sue

radici nel mare.

Per scrivere devi installarti

nel vuoto. Nel vuoto

esisti appena, a pena intuita.

Ma il vuoto è terribile:

da lui estraggo sangue.

Sono uno scrittore che ha paura

dell’agguato delle parole:

le parole che dico ne nascondono altre

quali? Un giorno, forse, le dirò.

Scrittura: pietra gettata

nel fondo di un pozzo.

NON È LA MORTE A FARCI MALE

Non è la morte a farci male

ciò che ci ferisce è vivere:

la morte è qualcosa d’altro

qualcosa che preme dietro la porta.

La mania dell’uccello di darsi al Sud

prima che arrivi il ghiaccio:

sfida la latitudine più adatta, ma noi

siamo gli uccelli che rimandano il volo.

Siamo quelli che tremano, alla soglia

delle porte, implorano una briciola

finché la neve, la piena di pietà,

non addestri le nostre piume a tornare a casa.

MA C’È LA VITA

Ma c’è la vita ciò

che intensamente

deve essere vissuto.

Vivi fino

all’ultima goccia

senza timore

di morirne.

Dammi la tua mano

Dammi la tua mano

voglio dirti ora

come sono entrata nell’inespresso

che da sempre è la mia ricerca cieca e segreta.

Come sono entrata

in ciò che esiste tra il numero uno e il numero due,

come ho visto la linea del mistero e del fuoco,

una linea ambigua.

Tra due note musicali c’è una nota,

tra due fatti esiste un fatto,

tra due granelli di sabbia per quanto uniti siano

c’è un intervallo di spazio,

c’è un sentire che è all’interno del sentire

negli interstizi della materia primordiale

c’è questa linea di mistero e di fuoco

che è il respiro del mondo,

e il respiro continuo del mondo

è ciò che sentiamo

e che chiamiamo silenzio.

***

l’autunno gioca le sue carte a colori

sospira alla finestra e l’appanna

ai primi sbalzi drastici mattutini

non conosce tristezza vola e gioca

coi suoi aquiloni di giallo d’arancio

D’improvviso le cose non hanno più bisogno di avere un senso. Mi accontento di essere. Tu sei?

***

Io adoro volare

Già nascosi un amore per paura di perderlo, già persi un amore per averlo nascosto.

Già strinsi la mano di qualcuno per paura, già ebbi tanta paura,

al punto di non sentire più la mia mano.

Già cacciai persone che amavo dalla mia vita, già mi pentii di questo.

Già passai notti piangendo fino a prendere sonno, già andai a dormire così felice, al punto di non riuscire nemmeno a chiudere gli occhi.

Già credetti in amori perfetti, già scoprii che non esistevano.

Già amai persone che mi delusero, già delusi persone che mi amarono.

Già passai ore di fronte lo specchio tentando di scoprire chi sono, già ebbi tanta certezza di me,

al punto di voler sparire.

Già mentii e mi pentii dopo, già dissi la verità e mi pentii lo stesso.

Già finsi di non dare importanza alle persone che amavo, per più tardi piangere ferma nel mio angolo.

Già sorrisi piangendo lacrime di tristezza, già piansi per il tanto ridere.

Già credetti alle persone per le quali non valeva la pena,

già non credetti più a quelle per le quali realmente ne valeva.

Già ebbi crisi di riso quando non potevo

Già ruppi piatti, bicchieri e vasi, dalla rabbia.

Già sentii molta mancanza di qualcuno, ma non glie lo dissi mai.

Già gridai quando dovevo stare zitta, già stetti zitta quando dovevo gridare.

Molte volte rinunciai a dire che pensavo per temermi qualcuno,

altre volte dissi ciò che non pensavo per ferire gli altri.

Già raccontai barzellette e per di più barzellette senza eleganza,

appena per vedere un amico felice.

Già inventai storie con finali felici per dare speranza a chi ne aveva bisogno.

Già sognai troppo, al punto da confondere la realtà

Già ebbi paura del buio, oggi nel buio mi trovo, mi accascio, resto lì.

Già caddi innumerevoli volte pensando di non rialzarmi, già mi rialzai innumerevoli

volte cercando di non cadere più.

Già telefonai chi non volevo appena per non telefonare chi realmente volevo.

Già corsi dietro un’ auto, per togliere lui, che amavo.

Già chiamai la mamma nel mezzo della notte svegliandomi da un incubo.

Ma lei non apparse e fu un incubo ancora maggiore.

Già chiamai persone vicine amici e scoprii che non lo erano.

Alcune persone non ebbi mai il bisogno di chiamarle in nessun modo

e sempre furono e saranno speciali per me.

Non darmi formule certe, perché io non mi aspetto di indovinare sempre.

Non mostrarmi cosa si aspettano da me, perché seguirò il mio cuore!

Non mi facciano essere ciò che non sono, non mi invitino ad essere uguale,

perché sinceramente sono diversa!

Non so amare a metà, non so vivere di bugie, non so volare con i piedi a terra.

Sono sempre me stessa, ma certamente non sarò la stessa per sempre!

Mi piacciono i veleni più lenti, le bibite più amare, le droghe più

potenti, le idee più insane, i pensieri più complessi,

i sentimenti più forti.

Ho un appetito vorace e i deliri più pazzi.

Tu puoi anche buttarmi da una rupe e io ti dirò:

E allora? Io amo volare!

***

-Clarice Lispector -Scrittrice brasiliana (Čečel´nik, Ucraina, 1925 – Rio de Janeiro 1977). Figlia di ebrei ucraini emigrati, trascorse l’infanzia e compì gli studî in Brasile, dove poi si stabilì, dopo aver a lungo soggiornato in Europa e negli USA con il marito diplomatico. Nella sua opera narrativa, intensamente psicologica e introspettiva, ha svolto un’angosciosa tematica esistenziale, riferita per lo più a personaggi femminili, facendo ampio uso di sospensioni e digressioni, monologhi interiori, evocazioni istantanee, e puntando a un linguaggio poeticamente innovativo. Oltre a testi di narrativa per l’infanzia, scrisse numerosi romanzi (Perto do coração selvagem, 1944, trad. it. 1987; O lustre, 1946; A cidade sitiada, 1949, trad. it. 2024; A maçã no escuro, 1961, trad. it. 1988; A paixão segundo G. H., 1964, trad. it. 1982; Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres, 1969, trad. it. 1981; Áqua viva, 1973, trad. it. 2017; A hora da estrela, 1977, trad. it. 1989; Um sopro de vida, post., 1978, trad. it. 2019) e racconti (tra cui: Alguns contos, 1952; Laços de família, 1960, trad. it. 1986; A via crucis do corpo, 1974, trad. it. La passione del corpo, 1987). Istituto della Enciclopedia Italiana

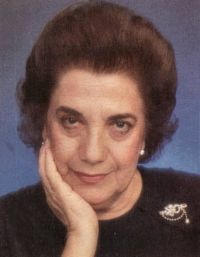

–Giudizio della filosofa Gilda de Melo e Sousa su Clarice Lispector (Čečel’nyk, 1920 – Rio de Janeiro, 1977), una delle più importanti poetesse brasiliane del ventesimo secolo.

–Clarice Lispector -Figlia di genitori ebreo-russi costretti all’esilio in Sud America per sfuggire alle persecuzioni antisemite quando lei aveva appena due anni, era nata casualmente in Ucraina, Paese con cui non aveva nessun legame. “Su quella terra -raccontava- non ho letteralmente mai messo piede: mi hanno portata in braccio”.

Oltre a spiccare come narratrice ed autrice di versi nella nazione carioca, di cui aveva preso la cittadinanza, era considerata da molti critici un’eccellenza della cultura giudaica.

Afferma a proposito lo scrittore statunitense Benjamin Moser: “Se per molti brasiliani Clarice Lispector è un’icona della letteratura nazionale, per me è lo scrittore ebreo più importante dopo Franz Kafka. Clarice si è posta domande, e ha anche trovato delle risposte, sulle più tipiche questioni ebraiche: la bellezza e l’assurdità di vivere in un mondo in cui Dio è morto e coloro che in maniera un po’ folle sono determinate a scovarLo.”

Sfugge ad ogni definizione il suo stile di scrittura, tanto che la critica francese Hélène Cixous asseriva argutamente che nella letteratura brasiliana vi è uno stile a.C. (antes de Clarice, ovvero prima di Clarice) e d.C.(depois de Clarice, dopo Clarice).

Fu dichiarata monumento nazionale nel 1928, per la bellezza architettonica ed artistica del monastero e della basilica, testimonianza di una storia più che millenaria tra periodi di grande splendore e periodi di decadenza o addirittura di distruzioni e dispersioni, seguiti sempre da rinascite e ricostruzioni, sì che ancor oggi l’abbazia è un centro di cultura e di spiritualità. Straordinaria anche la fioritura della santità, dal primo al secondo fondatore, rispettivamente S. Lorenzo Siro e S. Tommaso da Moriana, fino ai Beati Placido Riccardi e Ildefonso Schuster.

Fu dichiarata monumento nazionale nel 1928, per la bellezza architettonica ed artistica del monastero e della basilica, testimonianza di una storia più che millenaria tra periodi di grande splendore e periodi di decadenza o addirittura di distruzioni e dispersioni, seguiti sempre da rinascite e ricostruzioni, sì che ancor oggi l’abbazia è un centro di cultura e di spiritualità. Straordinaria anche la fioritura della santità, dal primo al secondo fondatore, rispettivamente S. Lorenzo Siro e S. Tommaso da Moriana, fino ai Beati Placido Riccardi e Ildefonso Schuster.