Simona Colarizi- 1968 L’ultima estate dell’innocenza-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Simona Colarizi 1968 L’ultima estate dell’innocenza

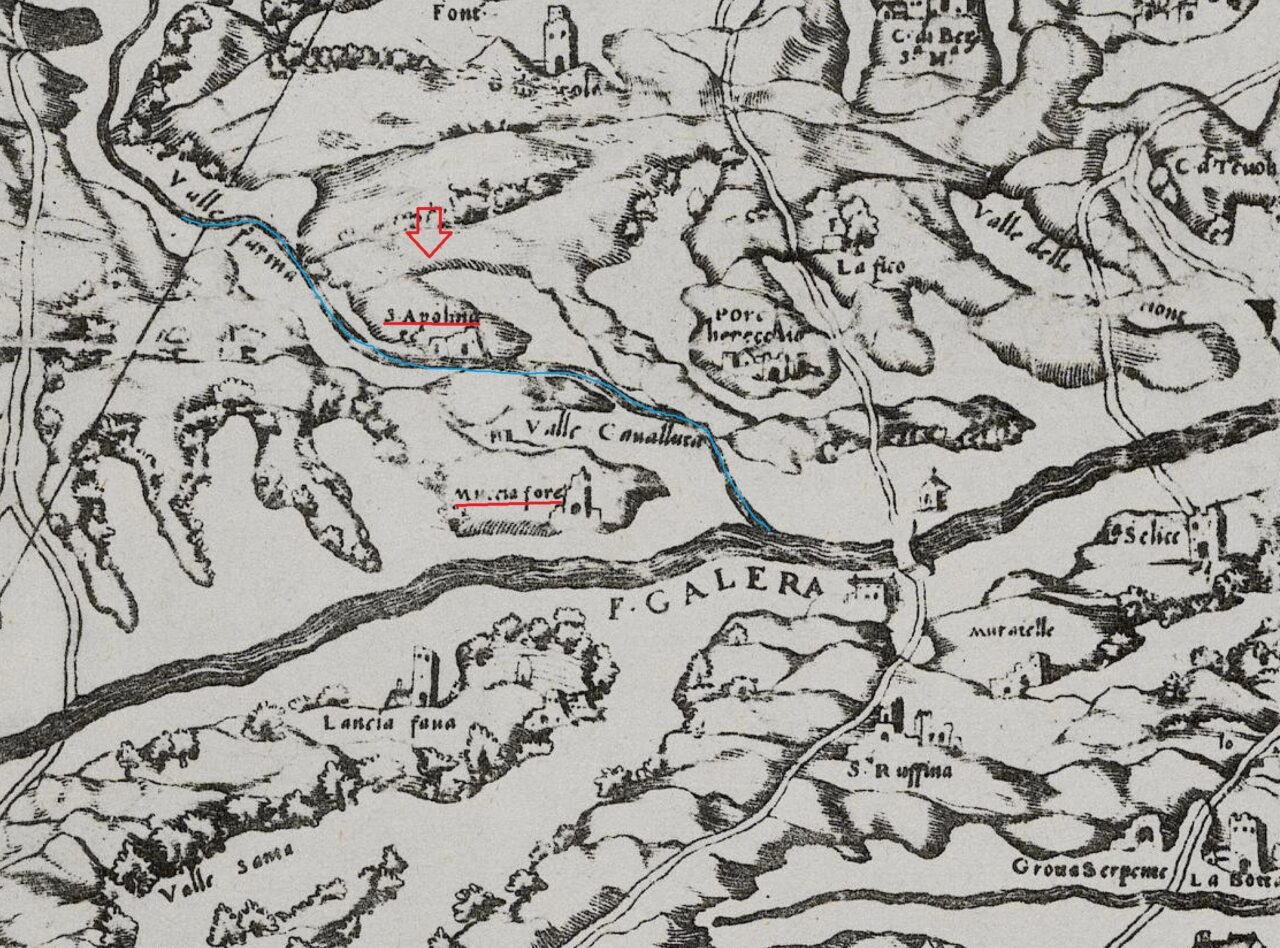

Descrizione del libro di Simona Colarizi per “Le smanie per la villeggiatura”Il caldo dell’estate del 1968 riusciva laddove aveva fallito la forza pubblica: alla spicciolata gli studenti lasciavano le aule dell’università dove si erano barricati dopo la prova di forza in difesa della facoltà di architettura a Roma. Sgomberata dalla polizia per ordine del rettore D’Avack e di nuovo rioccupata, per gli studenti era diventata un simbolo della contestazione che ormai da due anni aveva messo a soqquadro gli atenei di tutta Italia. Così nel marzo un corteo di 4000 giovani si avviava in due direzioni: una parte raggiungeva la Facoltà di Architettura a Valle Giulia, un’altra forzava i cancelli dell’Università centrale. Era però tra Villa Borghese e le vie adiacenti dei Parioli, il quartiere privilegiato dalla borghesia benestante della capitale, l’epicentro degli scontri con i “celerini”, i reparti della PS dalla mano pesante, i più odiati dagli studenti.

Nell’immaginario dell’epoca era stata una vera battaglia, la “battaglia di Valle Giulia”, con lanci di sassi e manganellate, cariche della polizia e fughe dei dimostranti. D’altra parte della città si scatenava la rissa nella sede centrale sotto le finestre di Giurisprudenza, occupata dagli studenti dell’estrema destra, e sulla scalinata della Facoltà di Lettere, quartier generale degli studenti di sinistra; gli uni e gli altri decisi a difendere i propri spazi che la fazione opposta voleva conquistare. Queste giornate della primavera 1968 avevano suscitato clamore in tutto il paese anche per la condanna contro gli studenti “figli di papà”, lanciata da Pier Paolo Pasolini nella famosa poesia “Il Pci ai giovani”. E tra quei giovani della sinistra c’erano ragazzi destinati a diventare intellettuali ed editorialisti di peso nella vita politica italiana nei decenni successivi.

Da mesi non c’era stato un giorno di tregua negli atenei di tutta Italia dove si sperimentavano lezioni alternative ai vecchi corsi, si sospendevano le sedute di laurea e gli esami, si mettevano al bando i professori che resistevano alle innovazioni didattiche imposte dagli studenti. Si chiedeva in sostanza un rinnovamento profondo nei saperi, un ricambio dei docenti, una trasformazione delle vecchie strutture insufficienti a contenere la crescita della massa studentesca, soprattutto si voleva abbattere il vecchio Gotha accademico che esercitava un potere assoluto, autoritario e opaco. Insomma, gli studenti chiedevano la riforma delle università rimaste quelle dell’epoca fascista, con le stesse regole e con gli stessi professori; università elitarie dove accedevano solo i figli della borghesia, mentre restava ferma al 3% la percentuale degli studenti provenienti dai ceti sociali più bassi.

Riforme non rivoluzione dunque: il cuore della contestazione sessantottina era ancora democratico, ottimista, dissacrante e allegro, una fase speciale nella vita delle giovani generazioni – e persino delle studentesse – che sperimentavano nuove libertà e trasgressioni, violando codici familiari e accademici consolidati nei secoli. Così sarebbe stata anche la lunga estate del 1968, “l’ultima estate dell’innocenza”, prima che prendessero la direzione del movimento i nuclei politici di estremisti votati alla rivoluzione e nell’estrema destra si cominciasse a teorizzare la strategia della tensione. In pochi si erano resi conto che i primi semi della violenza avevano già cominciato a mettere radici quanto più gli obiettivi della riforma universitaria si sommavano alla critica dell’intero sistema politico italiano e internazionale occidentale, quelle democrazie nate dopo il secondo conflitto mondiale ma rimaste prigioniere della guerra fredda; fredda in Europa, ma calda in altre parti del mondo, e le dimostrazioni contro l’intervento americano in Vietnam erano state l’incubatrice dell’aggregazione studentesca già negli anni precedenti il Sessantotto.

Al salto di qualità nella politica aveva concorso un evento chiave per capire l’evoluzione della contestazione. Nel 1968, due mesi dopo gli scontri a Valle Giulia, era esploso il “maggio francese” che aveva fatto del quartiere latino parigino la meta prediletta dei più avventurosi contestatori italiani ed europei. Un vero e proprio “pellegrinaggio”, in realtà l’anticipo di vacanze all’estero mai sperimentate fino a quel momento dai tanti giovani che si raccoglievano davanti a “Sciences Po” scandendo in una confusione di lingue gli stessi slogan: “L’immaginazione al potere”, “Tutto e subito”, “Joussiez sans entraves” e tanti altri dipinti a grandi lettere sulle pareti delle università, come la scritta “Il est interdit d’interdire” che campeggiava sulla facciata della Sorbonne.

Per quasi un mese agli occhi dei giovani, Parigi era apparsa l’epicentro di una vera e propria rivoluzione che aveva allarmato anche le autorità francesi già in allarme per le continue manifestazioni delle masse operaie alle quali si univano adesso i cortei degli studenti. Da tempo in Francia il mondo del lavoro era percorso da agitazioni sempre più incontenibili, culminate appunto nel maggio in uno sciopero generale di tale portata da riportare alla memoria i moti del ’34. Barricate per le strade, banlieue in rivolta, fabbriche chiuse da Calais a Marsiglia. Studenti e operai avevano sfidato insieme il potere del generale De Gaulle, il quale non sarebbe però arretrato di un passo, soffocando rapidamente le scintille incendiarie.

Col passare dei giorni l’ondata di protesta rifluiva ovunque pacificamente, complice l’arrivo dell’estate. I giovani partivano per i luoghi canonici di villeggiatura al mare, in montagna, in collina; ma questa volta in tanti sceglievano mete oltre frontiera, ancora largamente sconosciute dagli studenti italiani rimasti alquanto provinciali, come il resto della popolazione. Adesso però partivano in gruppo, quasi non volessero spezzare il filo di continuità con la vita collettiva sperimentata nelle occupazioni; una vita intensa e gioiosa, la stessa che avrebbe caratterizzato tutti i mesi estivi. Giugno, luglio, agosto e settembre – quella calda estate che sembrava non avesse mai fine – passavano così, all’insegna delle nuove amicizie strette nel corso delle lotte nelle università. Sarebbe stata per tutti una tappa importante nell’esistenza privata e nella crescita civile e culturale dei sessantottini che rompevano i rituali delle tradizionali vacanze trascorse con le famiglie nelle case al mare o in montagna. La parola d’ordine diventava il viaggio in Europa dove in tutto l’Occidente e persino a Praga nell’impenetrabile mondo sovietico, i loro coetanei stavano anch’essi ribellandosi contro il vecchio mondo accademico e più in generale contro l’intera struttura di società classiste, rimaste ancorate a poteri autoritari nel pubblico e nel privato.

Certo, il sogno sarebbe stato quello di varcare l’oceano e arrivare fino alla West Coast degli Stati Uniti, dove tutto aveva avuto inizio. Ma con un sacco a pelo sulle spalle si poteva arrivare ovunque nelle capitali europee e nei luoghi più ameni ancora sconosciuti, sentendosi un po’ hippies e un po’ i motociclisti di “Easy rider” – un film cult per la generazione del ‘68. In assenza della moto, c’erano i treni o le automobili dei compagni prestate dai papà dei più ricchi, che venivano caricate fino all’inverosimile: cinque sei persone, pigiate una sull’altra, insieme a poche magliette di ricambio e tanti viveri, in genere una quantità di pacchi di pasta che i compagni degli altri paesi imparavano adesso a gustare usando il cucchiaio, incapaci di arrotolare sulla forchetta i famosi spaghetti.

L’intero mondo della contestazione europea si incontrava in queste vacanze con gli stessi rituali già messi in atto nelle università occupate: discussioni interminabili in tutte le lingue alla ricerca di un idioma comune – in genere il francese, rimasta ancora la lingua più conosciuta in Europa come all’epoca delle generazioni precedenti; tante letture da condividere, ma soprattutto i testi marxisti diventati la nuova Bibbia, e i saggi dei sociologi di Francoforte e di Marcuse, eletto a vate dell’anti consumismo. Non tutti ne comprendevano il significato, ma nessuno voleva confessare di non averlo letto. Tutti invece conoscevano le canzoni intonate a sera negli accampamenti in riva al mare, nei boschi e nelle valli dove si alzavano le tende, si accendevano i fuochi e risuonavano alti i cori partigiani – su tutti “Bella ciao” – che davano l’illusione ai giovani di rinverdire la missione dei resistenti in lotta contro il nazi-fascismo.

Gli “spinelli” enfatizzavano l’allegria contagiosa e i tanti amori sbocciati nel clima gioioso e irresponsabile della nuova libertà sessuale. Le ragazze italiane misuravano la repressione subita da sempre guardando le coetanee dei paesi del Nord, così disinibite nei rapporti con i maschi. Le imitavano indossando jeans – da allora una divisa d’ordinanza – ma anche tuniche folcloristiche orientaleggianti dai mille colori; si mostravano senza reggiseno sulle spiagge in un estremo gesto di sfida al pudore che le voleva sottomesse alle regole dettate dai padri, dalle madri, dalla Chiesa. La rivoluzione femminista, anche se non ancora ufficialmente dichiarata, in Italia cominciava in questa estate del ’68 che nessuno avrebbe voluto finisse mai. In questi mesi i giovani avevano costruito in miniatura un mondo senza confini geografici, né barriere culturali dove regnava una nuova fratellanza e c’erano sempre sole e caldo, dove si viveva con poco, ci si divertiva un sacco e sembrava scomparso l’universo dei doveri, degli obblighi, delle responsabilità.

Eppure l’autunno si avvicinava inesorabile. Il 1969 non sarebbe stato identico all’anno precedente: il ricambio nelle file degli studenti è sempre rapido. La permanenza all’università per chi intendeva concludere i suoi studi, durava meno di cinque anni e i più maturi che da tempo guidavano la contestazione, si avviavano sulla strada del lavoro dove avrebbero portato il vento del cambiamento e della modernizzazione. Alcuni però restavano in campo, decisi a continuare una battaglia i cui connotati politici acquistavano una valenza ideologica sempre più estrema. Il mito della classe operaia rivoluzionaria che dopo il maggio francese si era diffuso oltre i circoli intellettuali marxisti-leninisti e operaisti, avrebbe alimentato nei gruppuscoli extra parlamentari l’illusione di una rivoluzione sociale possibile. Una sfida immediatamente raccolta dall’estrema destra che da tempo si preparava a una contro-rivoluzione preventiva, come già era affiorato nel ‘64 con la vicenda del SIFAR. Con il nuovo anno si sarebbe aperta un’altra stagione di cortei e di occupazioni nelle Università; ma qualcosa era cambiato: c’era più rabbia, meno allegria, meno improvvisazione. Il sole dell’estate si era oscurato, il freddo aveva cominciato a mordere, e, nel dicembre del ‘69, con la strage di Piazza Fontana a Milano iniziava la notte della Repubblica.

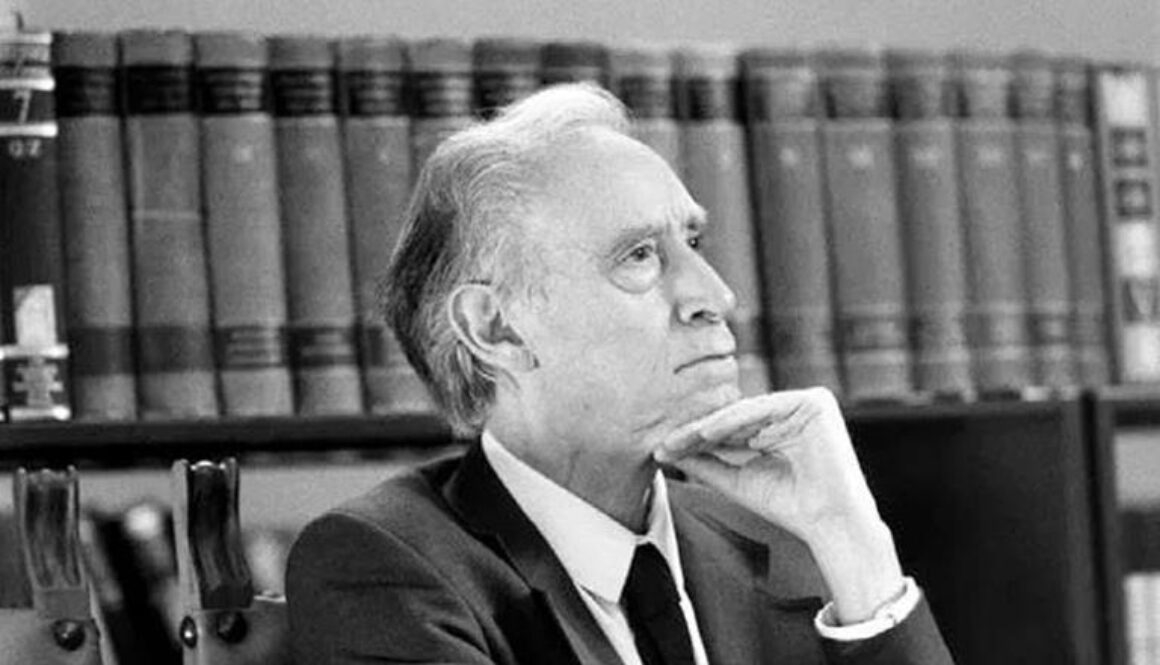

Simona Colarizi

Simona Colarizi è ordinario di Storia contemporanea all’Università di Roma La Sapienza. Tra le sue ultime pubblicazioni, Storia del Novecento italiano (Milano 2000). Per i nostri tipi, tra l’altro, L’Italia antifascista dal 1922 al 1940 (a cura di, 1977), Dopoguerra e fascismo in Puglia. 1919-1926 (19772), Biografia della prima Repubblica (19982), L’opinione degli italiani sotto il regime. 1929-1943 (20002) e, con M. Gervasoni, La cruna dell’ago. Craxi , il partito socialista e la crisi della Repubblica (20062).