Oliviero Toscani, il nostro Ansel Adams? Articolo del fotografo Marco Scataglini -Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Oliviero Toscani, il nostro Ansel Adams?Articolo del fotografo Marco Scataglini

La recente scomparsa di Oliviero Toscani mi ha fatto molto riflettere. E’ stato davvero il nostro Ansel Adams, ovviamente non dal punto di vista fotografico – mai due fotografi sono stati tanto diversi – quanto da quello della fama.

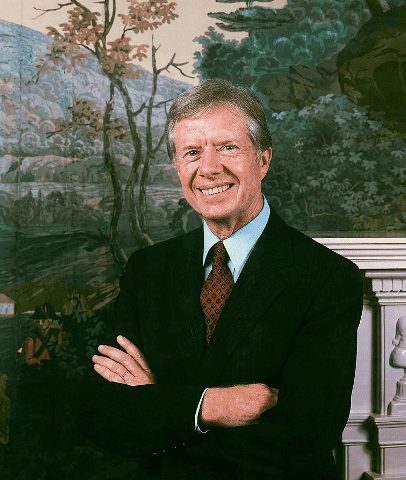

Come ho scritto in un recente post, a differenza di musicisti o anche esponenti di altre arti, i fotografi sono abituati al fatto che poche persone conoscano davvero i “propri eroi”e così i nomi di Luigi Ghirri o di Mimmo Jodice, di Walker Evans o Stieglitz, non dicono granché alle persone che non appartengono al nostro mondo. E non è qualcosa che riguarda solo l’Italia, ovviamente, anzi è generalizzata. Nel mondo anglosassone, e non solo, c’è un unico esempio di fotografo noto quasi a tutti: Ansel Adams, appunto.

E non tanto per le sue fotografie (anche) quanto per il suo impegno ecologista, le sue battaglie per la salvaguardia della natura e la creazione di Parchi Nazionali, e per essere stato anche il fotografo che nel 1979 ha realizzato il ritratto ufficiale del presidente Jimmy Carter (a colori!), recentemente scomparso.

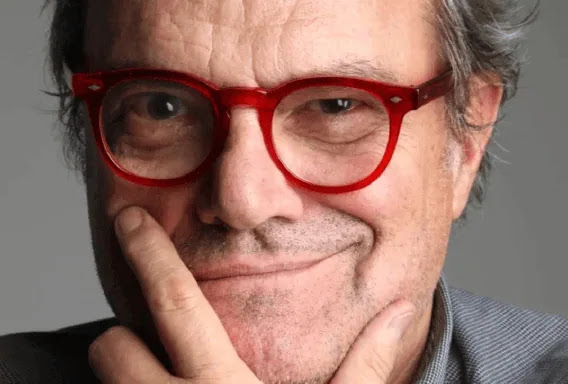

In Italia la stessa sorte è toccata a Oliviero Toscani. Della sua morte ne parlano giornali, radio e televisioni – da giorni – con ricordi, testimonianze, coccodrilli scritti in precedenza, visto che Toscani era da tempo malato. Di tutte queste testimonianze di autentica stima e affetto mi ha colpito il fatto che l’elemento strettamente fotografico rimanesse quasi sullo sfondo.

A parte, s’intende, chi scrive di fotografia e riconosce in Toscani uno dei maestri, gli altri ne sottolineano il carattere estroso, polemico, sempre sopra le righe, i diversi processi subiti per diffamazione e così via. La sua vita è stata un susseguirsi di dichiarazioni urticanti ma mai banali, una continua ricerca dell’autentico, senza nascondersi dietro il “politicamente corretto”. Era indubbiamente un uomo libero. Tuttavia leggendo o ascoltando le lamentazioni per la sua morte, ho avuto sempre l’impressione che non si parlasse tanto di un fotografo, quanto di un personaggio pubblico qualunque, di un “intellettuale” sui generis, un po’ come quando si parla di Sgarbi non si pensa al fatto che sia un critico d’arte, ma un acceso polemista.

E invece Toscani non sarebbe stato quel che è stato se non fosse stato soprattutto un fotografo. Quel che aveva da dire – per davvero – lo ha detto con le sue foto. O meglio, per essere più precisi, con le idee dietro le sue foto. Perché di fatto, sebbene immediate e dirette, le sue immagini erano molto concettuali, ma non il “Concettuale” con la “C” maiuscola dei soliti “Artisti” (con la A maiuscola anch’essi) ma un concettuale fatto per essere compreso, chiaro, con pochi fraintendimenti.

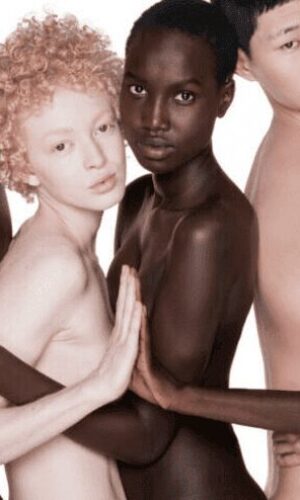

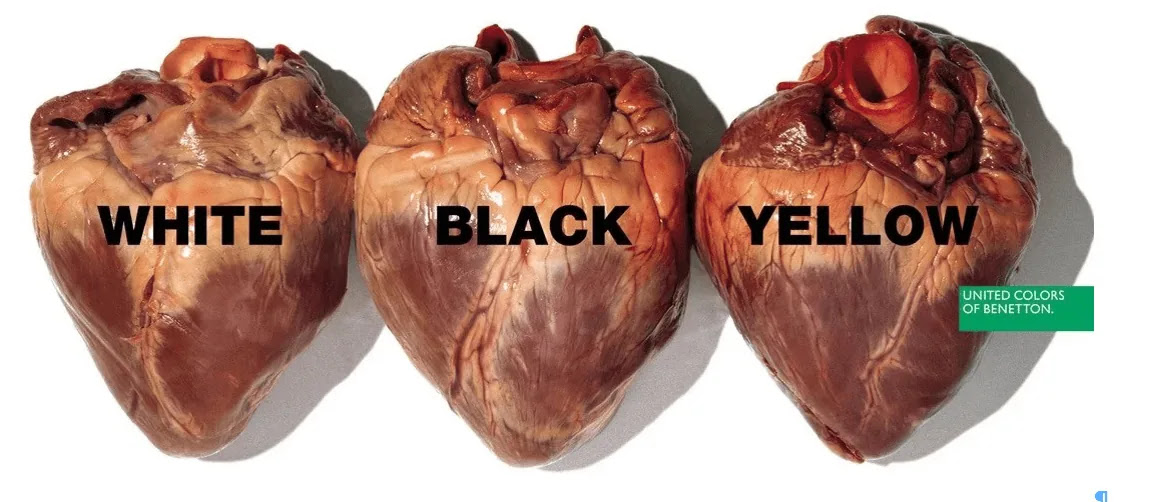

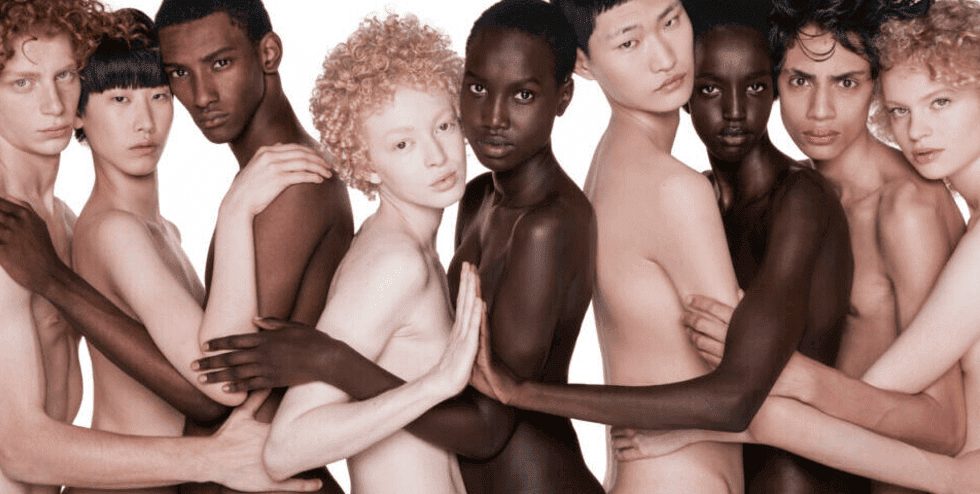

Questo perché Toscani non amava i giri di parole ma in particolare detestava i “giri d’immagine”, insomma le sue foto dovevano dire quel che avevano da dire sbattendotelo in faccia. Per questo scandalizzavano e però sono rimaste nella nostra memoria anche dopo molti anni, basti pensare a tutte le pubblicità della Benetton. Foto come quella dei tre cuori umani, di tre origini diverse (un africano, un europeo e un asiatico) rendevano perfettamente l’idea del fatto che dentro siamo fatti tutti allo stesso modo. Colpiva, infastidiva pure, ma era immediatamente comprensibile. E lo stesso vale per le sue foto di condannati a morte, per il bacio tra un prete e una monaca e così via.

La verità però è che Toscani ha legato la sua fama a immagini come queste, ma era anche molto altro. Ho vecchie riviste degli anni ’70 con la pubblicità della Olympus OM 2 dove un giovane Toscani ne illustrava le meraviglie nell’uso per il reportage, genere a cui allora si dedicava. Era in grado di raccontare luoghi e persone, di immergersi in realtà complesse come – per citare un progetto relativamente recente, del 1996 – il paese di Corleone e di trarne così un catalogo Benetton che era contemporaneamente una storia basata sui volti delle persone, sui loro gesti, sui loro atteggiamenti e appunto la promozione di un marchio iconico.

Se dovessimo dire che fotografo era, probabilmente dovremmo considerarlo un ritrattista: sapeva cogliere l’essenza di chi aveva davanti, ma ci metteva molto del proprio, e sapeva fondere le due cose con efficacia, specialmente perché – come ricorda Andrea Scanzi in un suo articolo – non gli riusciva proprio di mentire. Motivo per cui ebbe molte critiche, ad esempio, per un servizio sulla ex-ministro Maria Elena Boschi uscito su “Maxim” e in cui non avrebbe reso adeguatamente il suo soggetto. Insomma, lo si accusava di non aver ripreso la Boschi per quello che il pubblico si aspettava: elegante e sexy. Non è questo il ruolo di un fotografo, sembrerebbe di poter dedurre da tali critiche, trasformare tutto in “Glamour”?

Poteva piacere o meno (ad esempio non è mai stato uno dei miei fotografi di riferimento) ma difficilmente se ne poteva disconoscere il ruolo avuto per scuotere la sonnolenta fotografia italiana, e per questo basti pensare alla sua straordinaria rivista “Colors”, realizzata per i Benetton a partire dal 1991, ampiamente anticipatrice di tante riviste che oggi si atteggiano a “cosa nuova”.

Mi rendo conto che anch’io sto scrivendo una sorta di elegia su Toscani, non era il mio intento. Quello che mi premeva sottolineare è l’importanza del suo ruolo, soprattutto per far conoscere la fotografia fuori dai soliti recinti più o meno intellettuali. Veniva sempre chiamato “fotografo” anche quando nelle interviste lo si sollecitava a parlare di altro. Era comunque la voce di un fotografo quella che rispondeva, una voce che non poteva essere disgiunta da quello sguardo sensibile, attento, ironico, istrionico. E in quanto fotografo ha anche cercato costantemente di far crescere i giovani che si affacciavano a questo mondo, come Adams è stato un vero ambasciatore della nostra arte presso il grande pubblico. Questo gli ha inimicato tanti fotografi che vedevano in lui una sorta di antitesi a quello che dovrebbe essere il ruolo del serio intellettuale che si esprime con le immagini.

Ma la verità è anche che Toscani era inimitabile. Non lo dico nel senso che realizzava fotografie tecnicamente inarrivabili, anzi. Il fatto è che erano foto davvero “sue”, in cui il ruolo del fotografo, la sua prorompente personalità, erano parte integrante del soggetto.

I fotografi amatoriali amano Ghirri – e quelli della sua “scuola” – perché pensano di potersi ispirare a lui, perché il suo approccio può essere “copiato”, anche se il più delle volte con risultati francamente non proprio apprezzabili. Fatto sta che la Rete è piena di fotografie “alla Ghirri”, di foto di architettura “alla Basilico”, di foto di paesaggi “alla Guidi” e così via. Ed è singolare pensare che questi tre fotografi che ho citato come esempio in realtà siano poco noti al pubblico generalista, che invece conosce Toscani. Viceversa nessun fotografo si sogna di imitare Toscani perché è sostanzialmente impossibile se non si diventa almeno un po’ come lui era. La corrispondenza tra le sue immagini e il suo modo di essere era quasi perfetta.

Sia chiaro, ogni fotografo è unico e inimitabile, ma – permettetemi la forzatura semantica – Toscani era il più unico di tutti, specialmente quando non premeva il pulsante di scatto della fotocamera. Per questo ho spesso incontrato fotografi che non lo apprezzavano, sostenendo che era soprattutto un “personaggio”, più che un artista o “un creativo”, parola che tra l’altro Toscani detestava. Uno buono per stare in televisione o alla radio, per scrivere libri ironici (come “Non sono obiettivo“, uscito per Feltrinelli nel 2001, il cui titolo dice tutto) ma scontato e banale dal punto di vista meramente tecnico. E si sa che i fotoamatori guardano soprattutto l’aspetto tecnico, invece di quello intellettuale.

Ho sempre risposto che il personaggio e il fotografo, le parole e le fotografie in Toscani erano un tutt’uno, lo rendevano una miscela perfetta e per certi versi esplosiva di leggerezza e profondità, di caustica polemica e insondabile ironia. Un fotografo di altri tempi eppure contemporaneo, direi necessario.

Qualche mese fa, al Festival di Reggio Emilia, c’era una sua mostra risalente alla fine degli anni ’90: una serie di fotografie di cacche (Toscani ha sapientemente intitolato il progetto “Cacas“), insomma escrementi sia umani che animali. Le foto sono su fondo bianco, semplici, ben realizzate, ma con una potenza eccezionale. Dopo i primi facili sorrisini, ed ecco la parte divertente e divertita dell’operazione, lo spettatore entra in un tumulto di riflessioni e considerazioni, ed è questa la parte profonda – irriverente ma mai autocompiaciuta – di ogni progetto del fotografo milanese. Scommetto che avrà considerato questa serie di immagini una galleria di ritratti dei suoi detrattori, ma in verità ha poi scritto che “la cacca è l’unica cosa che l’essere umano fa senza copiare gli altri, non c’è niente di più personale e ogni volta è un’opera d’arte“. Capito cosa significa essere Oliviero Toscani? Intellettuale senza fare l’intellettuale, profondo apparendo superficiale. Saper giocare con le contraddizioni come un prestigiatore o un circense. Appunto: unico.

E certo: ci vuole anche il coraggio. Vorrei veder voi mettervi lì a collezionare cacche fresche (e scommetto odorose) e a fotografarle con tutto l’armamentario di “bank” e stativi, per poi farsi ridere dietro.

Per questo, per la sua indiscutibile capacità di farci riflettere e arrabbiare è stato davvero un maestro della fotografia, la cui verve indubbiamente ci mancherà.

Articolo di Marco Scataglini -Fotografo-