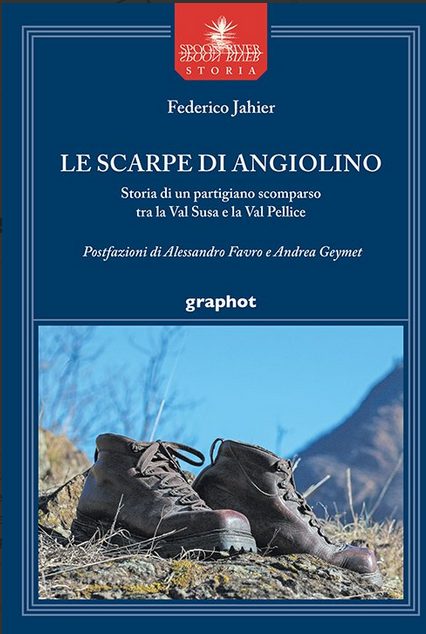

Federico Jahier-Le scarpe di Angiolino-Una storia partigiana

Biblioteca DEA SABINA

Federico Jahier-Le scarpe di Angiolino-Una storia partigiana

Storia di un partigiano scomparso tra la Val Susa e la Val Pellice-

Graphot Editrice

Il 22 giugno del 1944 Angiolino, partigiano di quasi vent’anni, viene preso dai nazifascisti in Val Susa e incarcerato a Torino. Poi scompare e di lui non si sa più nulla. I suoi resti vengono riconosciuti in Val Pellice solo due anni dopo grazie a una serie di coincidenze. Questa è la storia di una famiglia che non si arrende, di un’amnesia e di un paio di scarpe. Una vicenda che ripercorre le tappe fondamentali della Guerra Partigiana, dall’8 settembre ’43 alla Liberazione, fino al primo dopoguerra.

DESCRIZIONE

Angiolino Primela Miero non vide mai il 25 aprile. Partigiano di Foresto di Bussoleno, giovanissimo, ancora vent’anni da compiere, fu catturato il 22 giugno del 1944 nella sua valle, la Val Susa, in un’imboscata nazifascista; e meno di due mesi più tardi, il 5 agosto, fu trucidato nella piazza di Villar Pellice, in una delle cosiddette valli valdesi del Piemonte, insieme a quattro altri partigiani.

La famiglia di Angiolino, invece, ha festeggiato due liberazioni, quella dell’aprile ’45 dai nazifascisti e quella dell’aprile del ’46, quando riuscirono a rintracciare il suo corpo, ponendo fine a una caparbia e coraggiosa ricerca a cui tutta la famiglia aveva partecipato.

Il libro di Federico Jahier “Le scarpe di Angiolino. Storia di un partigiano scomparso tra la Val Susa e la Val Pellice” (ed. Graphot) affronta quello che Nuto Revelli ha definito “l’eredità peggiore di ogni guerra”: il dramma dei dispersi, o meglio, come nel caso di Angiolino, degli scomparsi.

La famiglia, infatti, riesce a seguire le tracce della sua prigionia dalla Val Susa all’Albergo Nazionale, in pieno centro a Torino, davanti alla fontana della Dora, dove si trovavano fianco a fianco le camere di tortura della Gestapo e gli eleganti appartamenti degli ufficiali nazisti. Da lì alle carceri Nuove e poi il buio. Un funzionario tedesco nasconde il vero destino del giovane e suggerisce che Angiolino sia stato deportato in Germania, lasciando in un vuoto insostenibile l’intera famiglia che non si rassegna però al fatto che la guerra abbia semplicemente inghiottito il figlio e fratello.

Poi, un giorno del ’46, per una serie di coincidenze – il passaparola della cosiddetta “Radio Valli”, un’amnesia che d’un colpo lascia posto ai ricordi, persone solidali le une con le altre – Angiolino viene individuato tra i cinque fucilati di Villar. Uno di loro morì con un nome: si trattava di Willy Jervis, coraggioso partigiano della valle, di fede valdese, ingegnere dell’Olivetti (a Ivrea, la via dove si trovano la prima fabbrica Olivetti di inizio Novecento, quella degli anni ’50 con le mura di vetro per far entrare la luce, il Palazzo uffici, si chiama via Willy Jervis), fu riconosciuto per la sua Bibbia. Come riconoscere invece gli altri quattro, dopo quasi due anni dalla tumulazione? Tre di loro sono ignoti a tutt’oggi; Angiolino invece fu individuato per un particolare rivelatore delle scarpe che portava.

Se la famiglia è riuscita a dare un nome a un anonimo caduto; Federico Jahier è riuscito ad associare a quel nome una storia. Lo ha fatto scrivendo un romanzo, scelta più che mai felice perché ha permesso, attraverso una scrittura asciutta ma partecipata, di caratterizzare i personaggi familiari; le atmosfere del tempo; l’ansia di vedersi prelevati a casa dai nazifascisti senza nessuna ragione; la folla angosciata di madri, mogli e sorelle davanti alle Nuove di Torino; l’oscenità di funzionari che spillavano ai familiari cibo, indumenti, denaro per tenere la contabilità dei prigionieri. Ma anche l’improvviso gesto di solidarietà e di conforto che gente sconosciuta sapeva offrire con il poco che aveva e con le parole che aveva (o non aveva, perché il mondo contadino non è famoso per la sua eloquenza). La ricerca di Jahier si è anche intrecciata con i ricordi della sua famiglia. All’epoca dei fatti suo nonno era pastore a Villar, i nazisti gli spararono contro, forandogli la toga, per aver celebrato insieme al parroco cattolico, senza il loro consenso, il funerale dei cinque partigiani trucidati. Inoltre, il padre di Federico, che all’epoca aveva 13 anni, fu l’ultimo a vedere vivi i cinque partigiani.

Ridare un volto a una vittima è forse il servizio più importante che si possa rendere a chi ha combattuto per la libertà. Come altrettanto importante è mantenere il punto sul fatto che la guerra è sempre un fatto personale – cioè di persone, di umanità.

Ricordo che in una delle tante commemorazioni della Prima Guerra mondiale, il moderatore della Chiesa di Scozia, il pastore Russel Barr, affermò che se la guerra può essere vista come uno scontro di eserciti, come un evento di geopolitica, essa tuttavia rimane un fatto personale per chiunque abbia perso qualcuno. E tirò fuori una foto ingiallita e una lettera di un suo prozio caduto in Francia a età giovanissima. “Keep it personal”, disse; manteniamo la dimensione personale, umana. Quella foto ingiallita mi è venuta in mente, quando nel libro il fratello di Angiolino torna a casa da Villar con una scatola nella quale ci sono le scarpe del partigiano, e la poggia sul tavolo attorno a cui è seduta tutta la famiglia. Da Angiolino all’ultimo dei caduti la guerra è sempre una questione personale.