Pasqua di sangue sul Monte Tancia in Sabina ( 7 aprile 1944)

Biblioteca DEA SABINA

Pasqua di sangue sul Monte Tancia in Sabina (aprile 1944)

Articolo di Rosario Bentivegna- (da Patria Indipendente, aprile 2000)

Nel 79° anniversario della “Pasqua di Sangue” che ha percosso la Sabina nell’aprile del 1944, da Poggio Mirteto a Poggio Bustone, a Leonessa, ad Amatrice, alle Fosse Reatine, e in particolare nell’anniversario della battaglia del Monte Tancia che aprì quel terribile periodo, voglio ricordare anzitutto la fermezza e il coraggio di un grande Presule, che protestò apertamente contro le stragi terroristiche e contro la “guerra ai civili” condotta dai nazisti: S.E. Benigno Luciano Migliorini, Vescovo di Rieti. Egli allora non seguì l’esempio di altri Vescovi – da Roma a Zagabria – che risposero con il “silenzio” della “prudenza” e della “paterna imparzialità” ai delitti dei nazisti, o addirittura appoggiarono e consacrarono regimi e milizie criminali che osavano definirsi “cattolici”, e che quelle stragi commettevano, talvolta perfino nel nome di Cristo: al Pontificale di Pasqua Mons. Migliorini alzò invece, e fieramente, la sua protesta contro i crimini commessi dai tedeschi e dai fascisti, e il 14 aprile del 1944 espresse il suo sdegno con una terribile lettera di condanna, inviata al prefetto repubblichino e letta nelle domeniche successive da molti dei suoi parroci nelle chiese della Sabina.

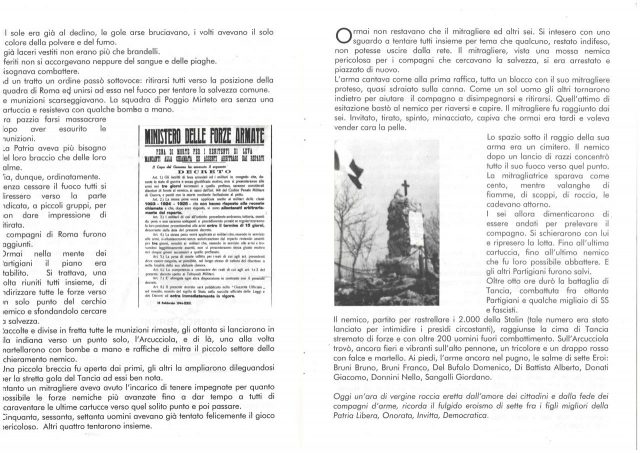

In quella lettera il Vescovo di Rieti diceva tra l’altro:

“Per parte mia vi pongo tre domande:

“1. – Perché nelle esecuzioni capitali i condannati non possono avere il Sacerdote cattolico?

“2. – Perché i bimbi furono uccisi alla stessa stregua delle persone adulte? Che forse la loro innocenza doveva esse punita?

“3. – Perché le salme di coloro che furono sottoposti alla pena capitale non possono essere sepolte nel Camposanto, secondo il rito cattolico, mentre da tutti i popoli è ammesso che “oltre il rogo non vale ira nemica”?

“Tengo poi sepolta nel cuore, versando tutte le mie lacrime innanzi l’altare di Dio, un’altra cosa che voi ben potete immaginare.”

Solo qualche settimana più tardi, verso i primi di maggio, quelle salme potranno essere inumate sulla cima della montagna, e solo dopo la Liberazione troveranno pace in una tomba. Ma di chi erano quelle salme? La “battaglia del venerdì santo” del 1944 – era il sette aprile – cominciò alle prime luci dell’alba. Il comando tedesco aveva schierato durante la notte, intorno al massiccio del Tancia, nella Bassa Sabina, 60 km. a nord di Roma, reparti delle divisioni “Goering” e “Sardinia” e un battaglione di “Camicie nere”. I nemici cominciarono a salire sulla montagna che era ancora buio, in silenzio, guidati da spie repubblichine: speravano di cogliere nel sonno quei trecento ragazzi che dormivano sulla cima, nel Capannone di Tancia e nelle altre attestazioni di Rocco Piano, Crocette, Casale Ferri e Cerreta.

Le pattuglie partigiane che vigilavano le mulattiere e le gole si accorsero dell’insidia solo quando la cima fu scossa dalle granate dei mortai, ma attaccarono subito, cogliendo a loro volta di sorpresa il nemico impegnato nell’arrampicata. Altri compagni li raggiunsero, da ogni parte della montagna si cominciò a sparare. La brigata era numerosa, era stata ben armata e addestrata dagli ufficiali dell’Esercito italiano che la guidavano e che avevano saputo preparare ottime postazioni difensive sui fianchi del Tancia. Ne facevano parte soldati sbandati e giovani dei paesi sabini che avevano rifiutato i bandi fascisti. Si era formata subito dopo l’8 settembre; l’avevano organizzata a Poggio Mirteto i comunisti appena usciti dalla clandestinità e ufficiali dell’esercito che presidiavano la zona con i loro reparti, reduci dagli scontri avvenuti a Monterotondo il 9 e il 10 settembre, contro la Divisione Paracadutisti Student, nella battaglia per la difesa di Roma.

I partigiani Monici, Michiorri e Masci si incontrarono così con gli ufficiali D’Ercole, Toschi, Piccirilli, Giorgio Labò, che diverrà più tardi l’artificiere dei gap romani e per questo sarà fucilato nel marzo a Forte Bravetta, e Giuseppe Felici, che era stato ferito nella battaglia per Roma e che con Labò porterà a termine le prime azioni di guerriglia. Felici, ferito nuovamente nella battaglia del Tancia, sarà fatto prigioniero e passato per le armi. Tutti e due sono stati insigniti della medaglia d’oro al valor militare alla memoria. La brigata aveva assunto il doppio nome “D’Ercole-Stalin”, a significare l’incontro tra gli ufficiali e i soldati dell’Esercito, guidati dal Maggiore D’Ercole, e i partigiani comunisti di Poggio Mirteto, guidati da Redento Masci. Poche settimane prima la formazione partigiana era stata rinforzata da un nutrito gruppo di partigiani superstiti dell’8° zona garibaldina di Roma, guidati da Nino Franchillucci e Luigi Forcella, che, in seguito ai rovesci subiti dalla loro formazione nei primi giorni di marzo nelle borgate di Centocelle e Torpignattara, erano stati trasferiti in montagna.

I ragazzi della brigata quella mattina del 7 aprile, e per tutta la giornata fino a sera, impegnarono il nemico in scontri durissimi e inflissero pesanti perdite agli assalitori. Ma il nemico era troppo forte, bene armato e ben equipaggiato, e i partigiani, stanchi, affamati, a corto di munizioni, dovettero cedere. Tentarono con successo di sfondare l’accerchiamento verso Poggio Catino, Roccantica e Casperia (che allora si chiamava Aspra): una squadra partigiana, che si era attestata sul Monte Arcucciola, una delle cime del massiccio, con la sua mitragliatrice tenne aperta la strada della ritirata agli altri compagni. Attraverso quel varco riuscì a passare anche Anna Mei, che era lì con il marito e i suoi quattro figli (il più piccolo aveva quattro anni) e che fungeva da staffetta, da assistente sociale, da infermiera e da vivandiera.

Quando il gruppo dell’Arcucciola tentò a sua volta di sganciarsi, uno dei ragazzi fu ferito. Gli altri cercarono di trasportarlo via, ma quel ritardo fu fatale e furono irrimediabilmente accerchiati. Resistettero ancora; esaurite le munizioni si difesero usando i fucili come clave. A sera furono finiti.

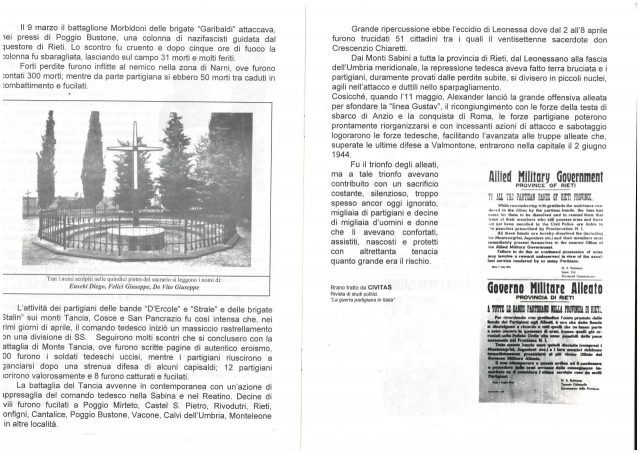

Bruno Bruni, morente, fu coperto con il cappotto da Libero Aspromonti, che, unico e ultimo sopravvissuto, riuscì a sfuggire – era ormai notte fonda – strisciando nella macchia verso Poggio Catino. Bruno Bruni, di 21 anni, medaglia d’oro alla memoria,è rimasto lassù, insieme a Franco, suo fratello, di tre anni più giovane, Giordano Sangallo, di 16 anni, che aveva già combattuto in Roma con i Gap Centrali e nell’8° zona garibaldina a Centocelle e Torpignattara, Nello Donini, di 18 anni, Domenico del Bufalo, di 20 anni, Giacomo Donati, di 36 anni, Alberto di Battista, di 22 anni.

I tedeschi e i fascisti presero quella cima dopo un’intera giornata di durissimi scontri: le armi dei partigiani, ben attestate e ben usate, avevano falciato lungo le pendici del Tancia centinaia di nemici. Il conto non gli tornava, e così, tanto per pareggiarlo, quel conto, la mattina del giorno successivo, all’alba, i soldati della Wermacht, da quei “volenterosi carnefici di Hitler” che erano, bruciarono le casupole sparse sulla montagna e massacrarono tutti i civili che trovarono sul massiccio: otto donne dai 19 ai 66 anni; quattro vecchi dai 70 ai 78 anni e sette bambini dai 2 agli 11 anni.

Sul Tancia niente rimase vivo: anche gli animali che non poterono essere asportati ebbero la stessa sorte dei bambini, delle donne, dei vecchi, dei sei partigiani dell’Arcucciola. A maggior gloria di Hittler e di Mussolini.

Il rastrellamento continuò. Il nemico, scovati altri partigiani feriti nelle macchie e per le strade lungo le pendici della montagna, li finirono sul posto o li trascinarono a Rieti e li fucilarono: tra questi Giuseppe Felici e uno studente milanese di quindici anni, Giannantonio Pellegrini Gislaghi, che qualche settimana prima era fuggito di casa per andare con i partigiani.

Intanto a Poggio Mirteto tedeschi e fascisti rastrellavano spietatamente la cittadina. Le case dei partigiani individuati dalle spie furono date alle fiamme. Trenta poggiani, tra cui il “podestà” repubblichino Giuseppe De Vito, che, pur avendo accettato quell’incarico, si era sempre rifiutato di fare il delatore, furono anche loro portati a Rieti. Il “podestà” De Vito fu torturato dai suoi “camerati”, ma non gli strapparono un nome. Fu fucilato la mattina di Pasqua, alle Fosse Reatine, insieme ai partigiani della sua città catturati sul Tancia. Solo alcuni riuscirono a fuggire corrompendo i loro aguzzini.

Ma il nemico non si sentì ancora appagato e ordinò che quei poveri corpi che erano rimasti sul monte non fossero sotterrati, pena la morte. Dovevano restare esposti ai corvi e alle intemperie, dovevano disfarsi all’aria, non trovare pace in una tomba.

È’ a questo punto che parte la straordinaria iniziativa del Vescovo di Rieti, S.E. Benigno Luciano Migliorini, che non si nascose nel silenzio ma denunciò pubblicamente e con coraggiosa fermezza l’infamia dei nazisti, i quali non osarono violare la sacralità della sua funzione. Poggio Mirteto non si fece pacificare, e i suoi partigiani, insieme a quelli dei paesi vicini, continuarono la lotta. E così la città fu punita ancora.

Il 10 giugno – gli Alleati erano ormai alle porte – una motocarrozzetta tedesca passò per le strade deserte annunciando la ritirata dell’esercito germanico e invitando la popolazione a prendersi le derrate alimentari abbandonate. La gente era affamata, uscì all’aperto, sulla piazza, ma era una trappola, e fu centrata dai mortai dei nazisti armati di granate anti-uomo. Così accadrà anche negli anni ’90, al mercato di Sarajevo: le “tecniche” della pulizia etnica, benedette nel 1944 da Mons. Aljzjie Stepinac, arcivescovo di Zagabria, di recente elevato agli onori degli altari, sono sempre le stesse.

(da Patria Indipendente, aprile 2000)