Giorgio Caproni il Poeta

Biblioteca DEA SABINA

Il poeta Giorgio Caproni

Il poeta Giorgio Caproni

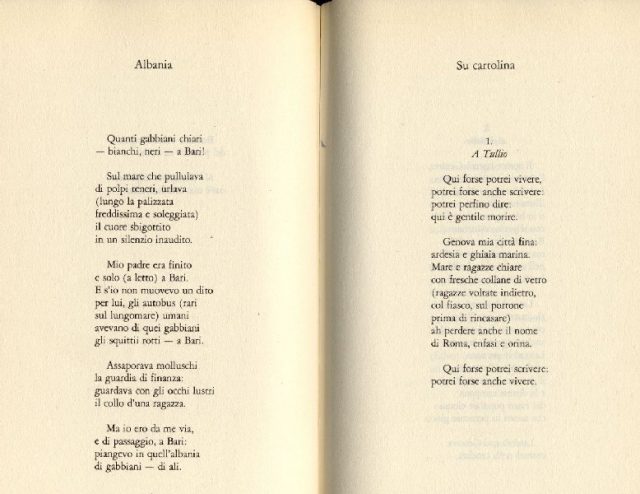

Da: Il passaggio d’ Enea

I – DIDASCALIA

Fu in una casa rossa:

la Casa Cantoniera.

Mi ci trovai una sera

di tenebra, e pareva scossa

la mente da un transitare

continuo come il mare.

Sentivo foglie secche,

nel buio, scricchiolare.

Attraversando le stecche

delle persiane, del mare

avevano la luminescenza

scheletri di luci rare.

Erano lampi erranti

d’ ammotorati viandanti.

frusciavano in me l’ idea

che fosse il passaggio d’ Enea.

II – VERSI

«A l’ accent familier

nous devinons le spectre»

La notte quali elastiche automobili

vagano nel profondo e con i fari

accesi, deragliando sulle mobili

curve sterzate a secco, di lunari

vampe fanno spettrali le ramaglie

e tramano di scheletri di luce

i soffitti imbiancati? Fra le maglie

fitte d’ un dormiveglia che conduce

il sangue a sabbie di verdi e fosforiche

prosciugazioni, ahi se colpisce l’ occhio

della mente quel transito, e a teoriche

lo spinge dissennate cui il malocchio

fa da deus ex machina!…Leggère

di metallo e di gas, le vive piume

celeri t’ aggrediscono – l’ acume

t’ aprono in petto, e il fruscio, delle vele.

T’ aprono in petto le folli falene

accecate di luce, e nel silenzio

mortale delle mobili cantilene

soffici delle gomme, entri nel denso

fantasma – entri nei lievi stritolii

lucidi del ghiaino che gremisce

le giunture dell’ ossa, e in pigolii

minimi penetrando ove finisce

sul suo orlo la vita, là Euridice

tocchi, cui nebulosa e sfatta casca

la palla morta di mano. E si dice

il sangue che c’ è amore ancora, e schianta

inutilmente la tempia, oh le leghe

lunghe che ti trascinano – il rumore

di tenebra, in cui il battito del cuore

ti ferma in petto il fruscio delle streghe!

Ti ferma in petto il richiamo d’ Averno

che dai banchi di scuola ti sovrasta

metallurgico, il senso è in quell’ eterno

rombo di fibre rotolanti a un’ asta

assurda di chilometri, sui lidi

nubescenti di latte trovi requie

nell’ assurdo delirio -Trovi i gridi

spenti in un’ acqua che appanna una quiete

senza umano riscontro, ed è nel raggio

d’ ombra che di qua penetra i pensieri

che là prendono corpo, che al paesaggio

di siero, lungo i campi dei Cimmeri

del tuo occhio disfatto, riconosci

il tuo lémure magro (il familiare

spettro della tua scienza) nel pulsare

di quei pistoni nel fitto dei boschi.

Nel pulsare del sangue del tuo Enea

solo nella catastrofe, cui sgalla

il piede ossuto la rossa fumea

bassa che arrazza il lido. Enea che in spalla

un passato che crolla tenta invano

di porre in salvo, e al rullo d’ un tamburo

ch’è uno schianto di mura, per la mano

ha ancora così gracile un futuro

da non reggersi ritto. Nell’ avvampa

funebre d’ una fuga su una rena

che scotta ancora di sangue, che scampo

può mai esserti il mare (la falena

verde dai fari bianchi) se con lui

senti di soprassalto che nel punto

d’ estrema solitudine, sei giunto

più esatto e incerto dei nostri anni bui?

Nel punto in cui, trascinando il fanale

rosso del suo calcagno, Enea un pontile

cerca che al lancinante occhio via mare

possa offrire altro suolo – possa offrire

al suo cuore di vedovo (di padre,

di figlio – al cuore dell’ ottenebrato

principe d’ Aquitania), oltre le magre

torri abolite l’ imbarco sperato

da chiunque non vuol piegarsi. E,

con l’ alba già spuntata a cancellare

sul soffitto quel transito, non è

certo un risveglio la luce che appare

timida sulla calce. Il tremolio

scialbo del giorno in erba, in cui già un sole

che stenta a alzarsi allontana anche in cuore

di quei motori il perduto ronzio.

III – EPILOGO

Sentivo lo scricchiolio,

nel buio, delle mie scarpe:

sentivo quasi di talpe

seppellite un rodio

sul volto, ma sentivo

già prossimo ventilare

anche il respiro del mare.

Era una sera di tenebra,

mi pare a Pegli, o a Sestri.

Avevo lasciato Genova

a piedi, e freschi

nel sangue i miei rancori

bruciavano, come amori.

M’ approssimavo al mare

sentendomi annientare

dal pigolio delle scarpe:

sentendo già di barche

al largo un odore

di catrame e di notte

sciacquante, ma anche

sentendo già al sol, rotte,

le mie costole, bianche.

Avevo raggiunto la rena,

ma senza avere più lena.

Forse era il peso nei panni,

dell’ acqua dei miei anni.

* * * * *

DEUS ABSCONDITUS

Un semplice dato: Dio non si è nascosto, Dio si è suicidato.

(SENZA TITOLO?)

Dio non c’é ma non si vede. Non è una battuta: è una professione di fede.

LA VITA

Adesca ma è micidiale.

Le basta, per l’invidia, un sasso.

Per quanto sia cauto il tuo passo,

rassegnati! ti riuscirà mortale.

CONDIZIONE

Un uomo solo,

chiuso nella sua stanza.

Con tutte le sue ragioni.

Tutti i suoi torti.

Solo in una stanza vuota,

a parlare. Ai morti.

(Da Il muro della terra [1964-1975])

EPILOGO

Annina è nella tomba.

Annina, ormai, è un’ombra.

E chi potrà più appoggiare

l’orecchio al suo petto,

e ascoltare come una volta il cuore,

timido, tumultuare?

(da Versi livornesi)

ULTIMA PREGHIERA

Anima mia, fa’ in fretta.

Ti presto la bicicletta

ma corri. E con la gente

(ti prego, sii prudente)

non ti fermare a parlare

smettendo di pedalare.

Arriverai a Livorno

vedrai, prima di giorno.

Non ci sarà nessuno

ancora, ma uno

per uno guarda chi esce

da ogni portone, e aspetta

(mentre odora di pesce

e di notte il selciato)

la figurina netta,

nei buio, volta al mercato.

Io so che non potrà tardare

oltre quel primo albeggiare.

Pedala, vola. E bada

(un nulla potrebbe bastare)

di non lasciarti sviare

da un’altra, sulla stessa strada.

Livorno, come aggiorna,

col vento una torma

popola di ragazze

aperte come le sue piazze.

Ragazze grandi e vive

ma, attenta!, così sensitive

di reni (ragazze che hanno,

si dice, una dolcezza

tale nel petto, e tale

energia nella stretta)

che, se dovessi arrivare

col bianco vento che fanno,

so bene che andrebbe a finire

che ti lasceresti rapire.

Mia anima, non aspettare,

no, il loro apparire.

Faresti così fallire

con dolore il mio piano,

e io un’altra volta Annina,

di tutte la più mattutina,

vedrei anche a te sfuggita,

ahimè, come già alla vita.

Ricordati perché ti mando:

altro non ti raccomando.

Ricordati che ti dovrà apparire

prima di giorno, e spia

(giacché, non so più come

ho scordato il portone)

da un capo all’altro la via,

da Cors’Amedeo al Cisterone.

Porterà uno scialletto

nero, e una gonna verde.

Terrà stretto sul petto

il borsellino, e d’erbe

già sapendo e di mare

rinfrescato il mattino,

non ti potrai sbagliare

vedendola attraversare.

Seguila prudentemente,

allora, e con la mente

all’erta. E, circospetta,

buttata la sigaretta,

accostati a lei soltanto,

anima, quando il mio pianto

sentirai che di piombo

è diventato in fondo

al mio cuore lontano.

Anche se io, così vecchio,

non potrò darti mano,

tu mormorale all’orecchio

(più lieve del mio sospiro,

messole un braccio in giro

alla vita) in un soffio

ciò ch’io e il mio rimorso

pur parlassimo piano,

non le potremmo mai dire

senza vederla arrossire.

Dille chi ti ha mandato:

suo figlio, il suo fidanzato.

D’altro non ti richiedo.

Poi, va’ pure in congedo.

(da Versi livornesi)

CONGEDO DEL VIAGGIATORE CERIMONIOSO

Amici, credo che sia

meglio per me cominciare

a tirar giù la valigia.

Anche se non so bene l’ora

d’arrivo, e neppure

conosca quali stazioni

precedano la mia,

sicuri segni mi dicono,

da quanto m’è giunto all’orecchio

di questi luoghi, ch’io

vi dovrò presto lasciare.

Vogliatemi perdonare

quel po’ di disturbo che reco.

Con voi sono stato lieto

dalla partenza, e molto

vi sono grato, credetemi

per l’ottima compagnia.

Ancora vorrei conversare

a lungo con voi. Ma sia.

Il luogo del trasferimento

lo ignoro. Sento

però che vi dovrò ricordare

spesso, nella nuova sede,

mentre il mio occhio già vede

dal finestrino, oltre il fumo

umido del nebbione

che ci avvolge, rosso

il disco della mia stazione.

Chiedo congedo a voi

senza potervi nascondere,

lieve, una costernazione.

Era così bello parlare

insieme, seduti di fronte:

così bello confondere

i volti (fumare,

scambiandoci le sigarette),

e tutto quel raccontare

di noi (quell’inventare

facile, nel dire agli altri),

fino a poter confessare

quanto, anche messi alle strette

mai avremmo osato un istante

(per sbaglio)’ confidare.

(Scusate. E una valigia pesante

anche se non contiene gran che:

tanto ch’io mi domando perché

l’ho recata, e quale

aiuto mi potrà dare

poi, quando l’avrò con me.

Ma pur la debbo portare,

non fosse che per seguire l’uso.

Lasciatemi, vi prego, passare.

Ecco. Ora ch’essa è

nel corridoio, mi sento

più sciolto. Vogliate scusare.)

Dicevo, ch’era bello stare

insieme. Chiacchierare.

Abbiamo avuto qualche

diverbio, è naturale.

Ci siamo – ed è normale

anche questo – odiati

su più d’un punto, e frenati

soltanto per cortesia.

Ma, cos’importa. Sia

come sia, torno

a dirvi, e di cuore, grazie

per l’ottima compagnia.

Congedo a lei, dottore,

e alla sua faconda dottrina.

Congedo a te, ragazzina

smilza, e al tuo lieve afrore

di ricreatorio e di prato

sul volto, la cui tinta

mite è sì lieve spinta.

Congedo, o militare

(o marinaio! In terra

come in cielo ed in mare)

alla pace e alla guerra.

Ed anche a lei, sacerdote,

congedo, che m’ha chiesto se io

(scherzava!) ho avuto in dote

di credere al vero Dio.

Congedo alla sapienza

e congedo all’amore.

Congedo anche alla religione.

Ormai sono a destinazione.

Ora che più forte sento

stridere il freno, vi lascio

davvero, amici. Addio.

Di questo, sono certo: io

son giunto alla disperazione

calma, senza sgomento.

(da Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee [’60-’64])

Fonte- sito web VAGHEGGIANDO…

Roberto Pasanisi

Giorgio Caproni: l’assoluto e le cose

[Originariamente pubblicato su Fucine Mute 65]

Una vocazione precoce per la poesia, scandita per cinquanta anni sul filo d’una posizione appartata ma risentita, di là dalle mode e dal volgere turbinoso degli anni, è certo una delle cifre caratterizzanti dell’arte di Giorgio Caproni. Negli anni dell’Ermetismo, la sua poesia si ritaglia uno spazio autonomo, il cui primo referente sono piuttosto Ceccardo Roccatagliata Ceccardi (uno degli autori alle origini della poesia moderna in Italia) e «gli altri ribelli apuani», lungo quella grande tradizione ligure che lui stesso avrebbe contribuito a disegnare, non senza polemiche, sul piano critico.

Nato a Livorno nel 1912, non è azzardato né difficile rintracciare nella sua stessa in fondo scarna biografia la radice di quell’aerea e fresca musicalità, di quella grazia un po’ alla Chiabrera, quasi da canzonetta settecentesca, esile come un fiore di serra, che contrassegna fortemente tutta la sua produzione giovanile, da Come un’allegoria (1932-1935) (1936; il suo libro d’esordio) a Cronistoria (1943), ma che il poeta non dimenticherà del tutto nemmeno nei libri della maturità. Fino ai diciotto anni, infatti, Caproni studia violino, musicando fra l’altro brani del Poliziano (l’Orfeo), del Tasso e del Rinuccini; abbandonàti gli studi regolari, continuerà tuttavia ad esercitarsi sull’amato strumento per tutta la vita.

La sua poesia, del resto, si contrassegna sin dall’inizio per un’attenzione elettiva alla tecnica, sul filo d’una sapienza formale volta a costruire il verso con un’accurata opera di cesellatura, di oraziano labor limae: caratteristici sono l’uso della parentesi e dei trattini, che genialmente disegnano differenti piani nel verso, creando un affascinante e spericolato giuoco d’intersezioni e di rimandi, quasi che il filo del discorso si insegua e ricada continuamente su se stesso, procedendo a spirale piuttosto che in linea retta.

E il poeta stesso, in un continuo ed illuminante intersecarsi di produzione poetica e meditazione critica ed autoriflessione su di essa – secondo una cifra caratteristica del poeta moderno, da Baudelaire in poi -, ad indicare i Leitmotiv fondamentali della sua poesia: «All’origine dei miei versi […] direi che c’è la giovinezza e il gusto quasi fisico della vita, ombreggiata da un vivo senso della labilità delle cose, della loro fuggevolezza: coup de cloche, come dicono i francesi, o continuo avverti mento della presenza, in tutto, della morte. Sono versi un poco “macchiaioli”, che risentono molto del mio soggiorno, da bambino, nelle campagne fra Pisa e Livorno, in casa di un certo Cecco, allevatore e domatore di cavalli.»

Già nei primi versi emergono i paesaggi e la luce delle campagne toscane, ocra e verde, còlte attraverso una musica ora ariosa ora dissonante, ma che improvvisamente si slansia in aperture di stupefatta largura, come nell’explicit di Prima luce:

La terra, con la sua faccia

madida di sudore,

apre assonnati occhi d’acqua

alla notte che sbianca.

Gli uccelli sono sempre i primi

pensieri del mondo.

Si colgono qui alcuni dei moduli compositivi proprî della poesia caproniana: la leggerezza quasi impressionistica del tocco, il morbido surrealismo delle immagini («apre assonnati occhi d’acqua»), in cui si stempera la pur presente concretezza delle cose, l’aspra dissonanza dell’enjambement attributo/sostantivo («primi / pensieri»), la ricchezza dei referenti culturali (i carducciani pensieri della conclusio, tutt’uno con quelli di San Martino). La figura femminile, evocata nei tratti diafani del ricordo, manifesta montalianamente una sua lontana funzione salvifica soltanto attraverso la memoria: «[…] Dietro / i vetri, nello specchiato / cielo coi suoi rondoni / più fioco, / da me segreta ormai / silenziosa t’affanni / come nella memoria.»

L’immagine, tutta giocata sulla connotazione della ‘trasparenza’ dei vetri (metafora, d’altronde, del ricordo), ha la delicatezza impalpabile e pur luminosa dell’acquerello, espressa nella medietas di uno stile che spazia senza sussulti dal registro ‘alto’ a quello quotidiano, secondo un modus scribendi proprio di tutta la lirica caproniana.

Anche sugli exempla e sulla temperie più profonda dei suoi versi è ancóra il poeta stesso ad illuminarci: «Le mie vere fonti sono i poeti delle origini, dai siciliani ai toscani prima di Cavalcanti: poeti che usavano una lingua ancora inesistente, e quindi dura, spigolosa, non addomesticata a ritmi cantabili. Ed è stata proprio questa durezza, questa musicalità non dico sgradevole, ma tuttavia non consolatoria, che ho cercato di riprodurre, almeno da un certo punto in poi.» A quelli citati da Caproni vanno aggiunti i modelli di Lorca, di Antonio e Manuel Machado, di Azorín, di Ungaretti. Si vedano, a mo’ di specimen, versi come «il paese, tale nel cuore / si turba, / sebben lo tenga / amore, il tuo remoto / viso al cadere fitto / dell’ore.», in cui sapientemente si mescidano suggestioni dugentesche e scansione ungarettiana, sottese al tema tutto caproniano della labilità irreversibile e nostalgicamente rivissuta d’uomini e cose.

In Finzioni, la sua terza raccolta, del ’41, il poeta livornese prosegue con strenua coerenza il suo discorso poetico, sempre intessuto di ariose e magiche ouverture, sul filo d’una stilnovistica dulcedo e d’un senso di continuo e stupefatto miracolo:

di sale – e sono vele

al vento, sono bandiere

spiegate a bordo l’ampie

vesti tue così chiare.

Il prodigio della presenza metafisica di madonna è còlto, ancóra una volta, tramite il consueto ‘tu’ di sapore montaliano: l’insegnamento del maestro dell’Ermetismo è in effetti qua e là presente, come nei versi di Cronistoria (1943), l’ultima raccolta di quella che potremmo definire la prima maniera caproniana:

Alzata la brace nera

di gioventù, un linguaggio

più esteso alla bandiera

del Quirinale impone

la tua insegna – il tuo nome.

Tutta la produzione successiva, da Stanze della funicolare in poi (1952), appare segnata dall’esperienza tragica della guerra, e poi dal sempre crescente smarrimento di fronte al nuovo mondo emerso dalle macerie, in cui il poeta stenta ormai a riconoscersi: la scansione poetica si amplia, fino a rendere misura del discorso non più il verso, ma l’intera strofa, che acquisisce un’architettura più complessa e difficile, ma non per questo meno persuasiva, segnata com’è da un uso ancor più rimarcato dell’enjambement. E il poeta stesso, coniugando, more solito, un’acuta autoriflessione critica al suo fare poetico, che ci informa sulla sua metánoia; che non è, scilicet, solo stilistica, ma che implica un’evoluzione ed un approfondimento coerente e spericolato della sua Weltanschauung: «[…] ormai è giunto il momento, dopo tanto paziente e isolato lavoro sulla parola […] di indirizzare risolutamente il gusto al discorso: di ritentare insomma, dopo tanta effusione, la composizione, un’ombra almeno di ciò che comunemente s’intende per poema, tentando alfine il salto, ricchi di tanta esperienza formale, dalla lirica pura alla poesia. Un salto sì, dall’alto in basso, ma appunto per questo dall’astrazione (dalla solitudine) alla vita concreta (alla società).»

La poesia di Caproni appare sempre più intessuta di echi e iterationes fittissimi, che sovente gli servono per evocare scenarî di squallida e grigia quotidianità, di ascendenza eliotiana, nei quali la stessa figura femminile, smessa ogni soave suggestione trascendente, è solo una pallida immagine dell’inferno terreno, la cui ambientazione è ancóra quella delle trattorie vocianti e dei bar fumosi dell’anteguerra, ma stavolta divenuti metafora e luoghi elettivi d’una desolata modernità:

Perché è nebbia, e la nebbia è nebbia, e il latte

nei bicchieri è ancor nebbia, e nebbia ha

nella cornea la donna che in ciabatte

lava la soglia di quei magri bar

dove in Erebo è il passo. E, Proserpína

o una scialba ragazza, mentre sciacqua

i nebbiosi bicchieri, la mattina

è lei che apre alla nebbia che acqua

(solo acqua di nebbia) ha nella nebbia

molle del sole in cui vana scompare

l’arca alla vista. […]

E in questi anni, in effetti, che Genova (dove il poeta si era trasferito dall’età di dieci anni) diventa per Caproni luogo mitico d’ogni fare poetico ed irripetibile «città dell’anima»: «Il punto di stazione da cui guardo Genova non è quello, scelto ad arte, del turista. E un punto di stazione che si trova dentro di me. Perché Genova l’ho tutta dentro. Anzi. Genova sono io. Sono io che sono fatto di Genova.» Il referente lo apparenta, per certi aspetti, a quell’altro grande cantore della città ligure che fu il Campana dei Canti orfici (1914), specialmente in una poesia come Genova, o di quella sorta di frammentario abbozzo d’un poema sulla città, di cui una lirica come Piazza San Giorgio costituisce uno dei momenti più significativi.

Con Il seme del piangere (1959) Giorgio Caproni sembra riprendere alcune movenze giovanili, ripercorrere, con più matura consapevolezza, le antiche, soavissime ariette, malinconicamente addolcite, stavolta, di vaghe ascendenze sabiane e penniane; la morte, uno dei temi cruciali dell’ultimo Caproni, comincia a farsi strada in maniera preponderante, seppure ancóra esorcizzata in tristi ma musicali cantabili, nello scenario tipicamente caproniano della stazione:

Chi avrebbe mai pensato, allora,

di doverla incontrare

un’alba (così sola

e debole, e senza

l’appoggio d’una parola)

seduta in quella stazione,

la mano sul tavolino

freddo, ad aspettare

l’ultima coincidenza

per l’ultima destinazione?

Nella raccolta successiva, Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee (1965), il poeta approfondisce ulteriormente le sue tematiche, rendendo sempre più universale la sua solitudine ed il suo straniamento in un mondo inesorabilmente travolto dalla sirena del tecnologismo e della mercificazione: Il gibbone costituisce uno specimen particolarmente emblematico del motivo, nonché una delle liriche più famose ed antologizzate del poeta; qui il contrasto fra città ideale e città reale si fa straordinariamente struggente nella sua definitiva insanabilità, là dove la città dell’anima si risolve in uno scintillio favoloso di luci:

Nell’ossa ho un’altra città

che mi strugge. E là.

L’ho perduta. Città

grigia di giorno e, a notte,

tutta una scintillazione

di lumi – un lume

per ogni vivo, come

qui al cimitero, un lume

per ogni morto. Città

cui nulla, nemmeno la morte

– mai, – mi ricondurrà.

L’ultimo Caproni, da Il muro della terra in poi (1975), amplia il suo discorso anche sul piano dei referenti culturali, intessendo i suoi libri, attraverso una ricca mèsse di note, d’un fitto e sapiente giuoco di richiami letterari, che ne accresce fortemente la risonanza; la sua poesia, nel contempo, perde ulteriormente di concretezza, e le cose si riducono a pallidi, inafferrabili simulacri, còlte sul filo di risentiti ossimori:

Sono tornato là

dove non ero mai stato.

Nulla, da come non fu, è mutato.

Sul tavolo (sull’incerato

a quadretti) ammezzato

ho ritrovato il bicchiere

mai riempito. Tutto

è ancora rimasto quale

mai l’avevo lasciato.

Nella raccolte successive, fino a Il franco cacciatore (1982), l’ispirazione capronoana sembra ulteriormente incupirsi, eleggendo a modello il I canto dell’Inferno dantesco, ma attingendo a tratti echi vagamente eliotiani: «Gli amici sono spariti / tutti. Le piazze / sono rimaste bianche.» Il tema centrale diviene quello del doppio: come dice in Geometria, «[…] Così si forma un cerchio / dove l’inseguito insegue / il suo inseguitore. / Dove non si può più dire / (figure concomitanti / fra loro, e equidistanti) / chi sia il perseguitato / e chi il persecutore.»; o ancóra, in Rivelazione: «Mi sono risolto. / Mi sono voltato indietro. / Ho scorto / uno per uno negli occhi / i miei assassini. / Hanno / – tutti quanti – il mio volto.»

Siamo così all’ultima raccolta, pubblicata postuma a cura di Giorgio Agamben: «La res amissa, che doveva essere l’idea centrale, rimanda anch’essa a una ricerca, a una caccia: quella al Bene perduto, a un regalo prezioso di cui si è cancellata ogni memoria […]. Ma l’assenza può riempire ogni fessura, diventare tema conduttore ineludibile; e la `cosa’ perduta prende il posto della guida, da tempo smarrita e mancante» nel cháos informe della postmodernità. Così quel bene perduto può farsi a tratti metafora politica, in versi epigrammatici dove un acre ed amaro umorismo scaglia la sua maledizione contro l’Italia ribalda e allo sfascio di questi anni oscuri: «Laida e meschina Italietta. / Aspetta quello che ti aspetta. / Laida e furbastra Italietta.»; oppure: «Fra le disgrazie tante / che mi son capitate, / ahi quella d’esser nato / nella “terra di Dante”.»

Così l’ultimo Caproni, attraverso una poesia sempre più filosofica, si misura col tema dell’assenza di Dio, alla ricerca della comprensione di tutta un’epoca, del senso ultimo dell’uomo e delle cose: ne nasce una poesia enigmatica e misteriosa, tutta accesa di improvvisi baluginii nel buio, eterna metafora della ricerca dell’uomo che insegue infinitamente se stesso. Sullo sfondo, il dramma già fatto magistralmente presente da Novalis: «Noi cerchiamo dappertutto l’assoluto e troviamo sempre e soltanto cose».

Breve biografia di Giorgio Caproni, nato a Livorno nel 1921 (morto il 22 gennaio 1990 a Roma). Il padre Attilio era ragioniere, la madre Anna Picchi sarta. Studiò a Genova, poi al magistero di Torino dove seguì le lezioni del filosofo antifascista Alfredo Poggi. Dovette interrompere la sua frequenza, dedicandosi solo agli studi di violino. Nel 1935 inizia la sua attività di insegnante a Rovegno [alta Val Trebbia], proseguita poi in provincia di Padova e a Roma (1938). Nel 1939 fu richiamato alle armi. L’8 settembre 1943 era in Val Trebbia, e vi rimase fino alla fine della guerra civile affiancandosi ai partigiani. Dopo la guerra si stabilì a Roma, con la moglie Rina, e i figli Attilio Mauro e Silvana, continuando a fare il maestro elementare.

Fondamentale per Caproni fu la lettura nel 1930 di “Ossi di seppia” di Montale. Importanti per la sua formazione prima della guerra furono le letture dei poeti francesi e spagnoli, Apollinaire e Machado, e dei filosofi antichi e moderni (tra cui Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard de “Il concetto dell’angoscia”). Solo nel 1933 fu pubblicata la sua prima poesia, Prima luce sulla rivista “Espero”, poi compresa nella sua prima raccolta poetica. Ha pubblicato i volumi di versi Come un’allegoria (1936), Ballo a Fontanigorda (1938), Cronistoria (1943). Dopo la guerra sono Stanze della funicolare (1952), Il passaggio di Enea (1956), Il seme del piangere (1959), Il muro della terra (1975), Il franco cacciatore (1982). Collabora a varie riviste e quotidiani (L’Unità, Avanti!, Paragone), per molti anni curò la pagina culturale di “Mondo operaio”, e tenne una rubrica su “La fiera letteraria”. Nel 1983 è l’edizione di Tutte le poesie edito da Garzanti. Seguirono Il conte di Kevenhuller (1986) e, postumo, Res amissa (1991).

Caproni mescola lingua popolare e lingua colta, con una sintassi strappata, ansiosa, in una musica dissonante ma anche squisita. Esprime un attaccamento sofferto alla realtà quotidiana, sublimando la sua matrice di pena in una suggestiva epica casalinga. Gli accenti di aspra solitudine delle ultime raccolte approdano a una religiosità senza fede, senza la possibilità di dio. Il mondo poetico di Caproni ha consumato ogni illusione, è sceso al silenzio, ha varcato in modo conseguenziale la frontiera di un mondo definitivamente senza ‘grazia’. La sua poesia affonda in una memoria corrosa, in un vissuto che muore a ogni istante: egli è uno scrittore del disincanto.

Caproni è stato anche un ottimo traduttore: iniziò nel 1951 quando Natalia Ginzburg gli commissionò la traduzione de Il tempo ritrovato di Proust per Einaudi; ha poi tradotto Maupassant (Bel Ami, 1965), Céline (Morte a credito, 1964), Apollinaire (Poesie, 1979), Jean Genet (4 romanzi, 1975). Volume di racconti sono L’ultimo borgo (1980) e Il labirinto (1984).

Fonte- sito web VAGHEGGIANDO…