Pier Paolo Pasolini “La Guinea”- “Poesia in forma di rosa” -Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

–“La Guinea”-

-“Poesia in forma di rosa” di Pier Paolo Pasolini-

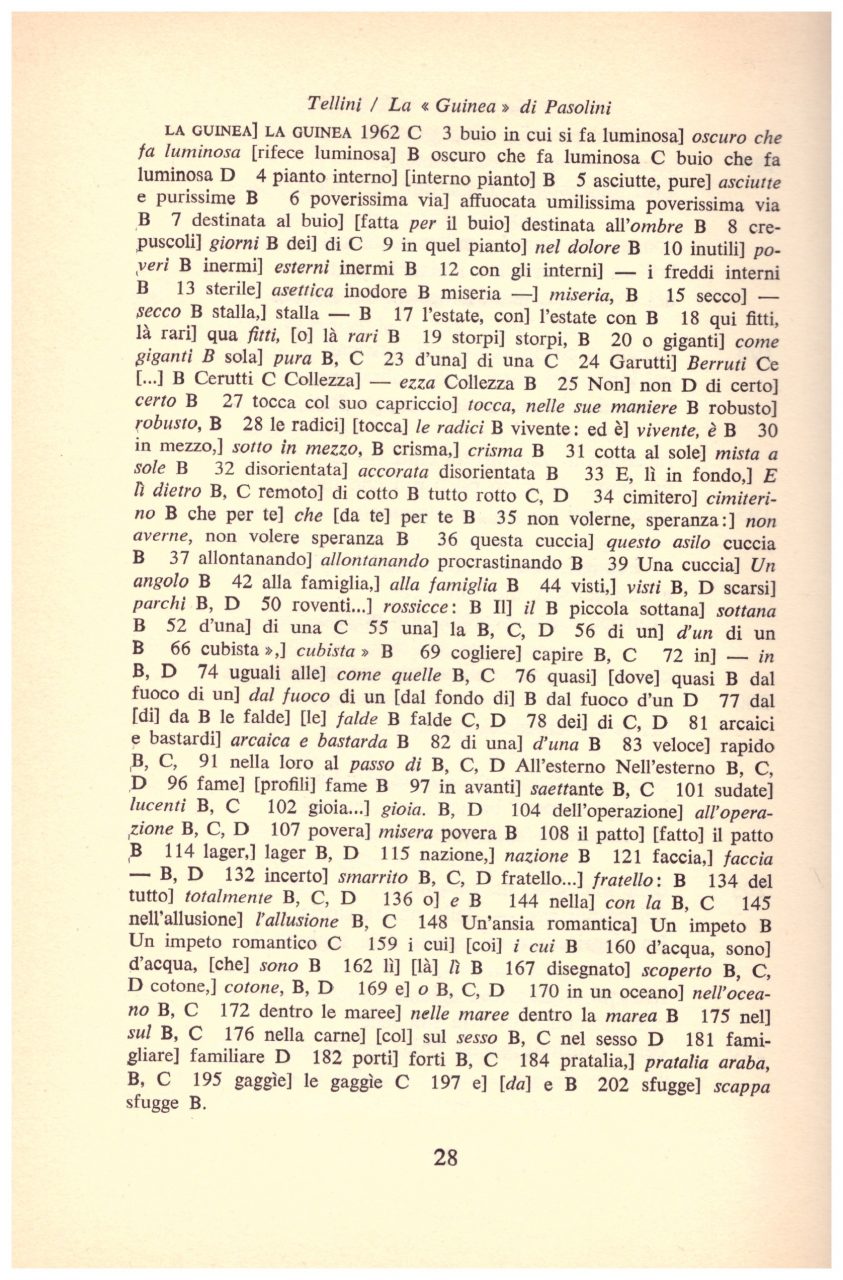

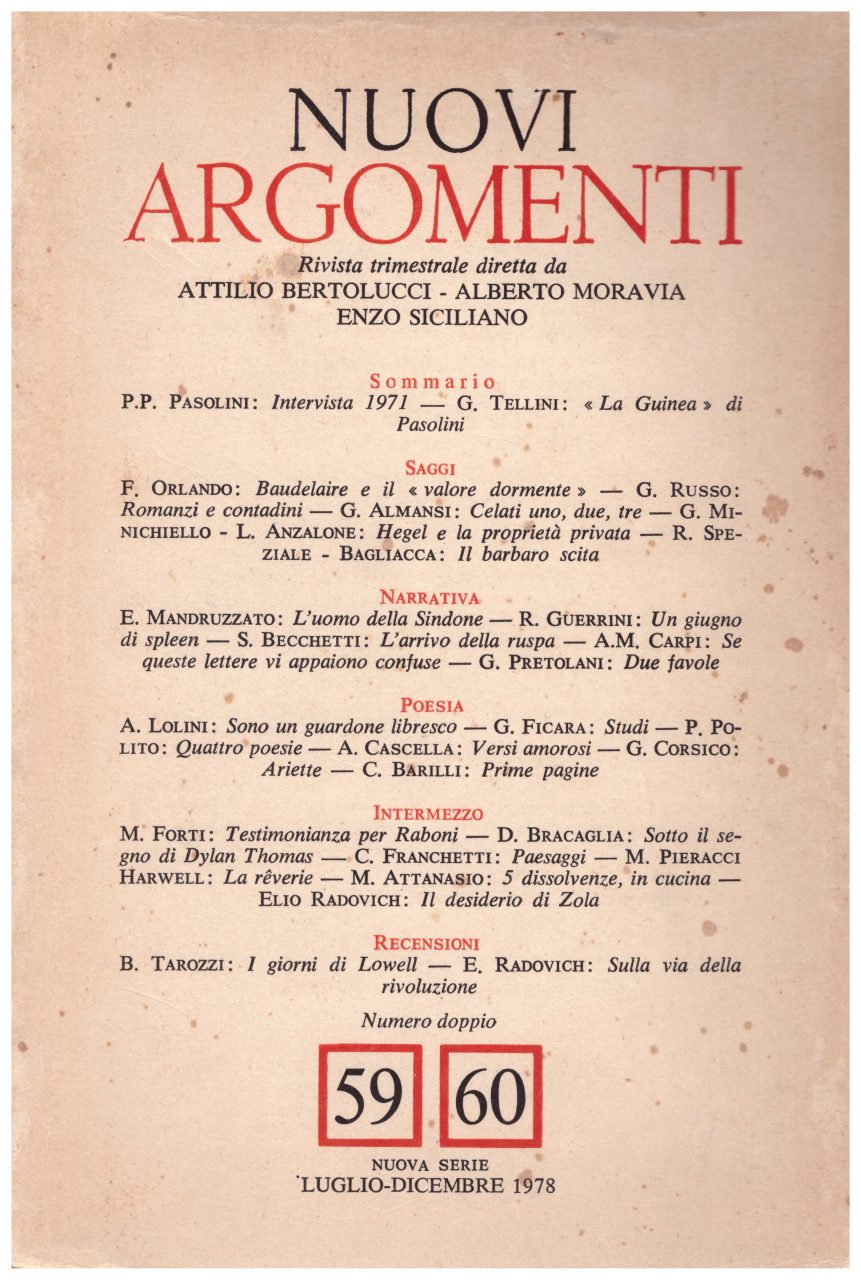

–“La Guinea”–“Poesia in forma di rosa” di Pier Paolo Pasolini-Copia Anastatica da NUOVI ARGOMENTI N° doppio 59/60 -Luglio-Dicembre 1978-Pier Paolo Pasolini -Carlo Maria Ossola: Scrittore, poeta, autore e regista cinematografico e teatrale italiano (Bologna 1922 – Ostia, Roma, 1975). Dopo aver seguito nell’infanzia gli spostamenti del padre, ufficiale di carriera, compì gli studî a Bologna, dove si laureò nel 1945 con una tesi su Pascoli. Nel 1943 si trasferì nel paese materno di Casarsa della Delizia, in Friuli, con la madre e il fratello minore Guido, morto poi nella lotta di resistenza (il padre, fatto prigioniero in Africa, sarebbe tornato alla fine del 1945), e vi rimase fino al genn. 1950, quando, per sfuggire allo scandalo provocato dalla pubblica denuncia della sua omosessualità, si stabilì con la madre a Roma. Da questo momento la sua vicenda biografica coincide appieno con la tumultuosa attività dello scrittore, del regista e dell’intellettuale impegnato a testimoniare e a difendere, spesso anche in sede giudiziaria, la propria radicale diversità, fino alla morte per assassinio, avvenuta la notte tra il 1° e il 2 nov. 1975 all’idroscalo di Ostia.

Biblioteca DEA SABINA –“La Guinea”, in “Poesia in forma di rosa” di Pier Paolo Pasolini-

Alle volte è dentro di noi qualcosa

(che tu sai bene, perché è la poesia)

qualcosa di buio in cui si fa luminosa

la vita: un pianto interno, una nostalgia

gonfia di asciutte, pure lacrime.

Camminando per questa poverissima via

di Casarola, destinata al buio, agli acri

crepuscoli dei cristiani inverni,

ecco farsi, in quel pianto, sacri

i più comuni, i più inutili, i più inermi

aspetti della vita: quattro case

di pietra di montagna, con gli interni

neri di sterile miseria – una frase

sola sospesa nella triste aria,

secco odore di stalla, sulla base

del gelo mai estinto – e, onoraria,

timida, l’estate: l’estate, con i corpi

sublimi dei castagni, qui fitti, là rari,

disposti sulle chine – come storpi

o giganti – dalla sola Bellezza.

Ah bosco, deterso dentro, sotto i forti

profili del fogliame, che si spezzano,

riprendono il motivo d’una pittura rustica

ma raffinata – il Garutti? il Collezza?

Non Correggio, forse: ma di certo il gusto

del dolce e grande manierismo

che tocca col suo capriccio dolcemente robusto

le radici della vita vivente: ed è realismo…

Sotto i caldi castagni, poi, nel vuoto

che vi si scava in mezzo, come un crisma,

odora una pioggia cotta al sole, poco:

un ricordo della disorientata infanzia.

E, lì in fondo, il muricciolo remoto

del cimitero. So che per te speranza

è non volerne, speranza: avere solo

questa cuccia per le mille sere che avanzano

allontanando quella sera, che a loro,

per fortuna, così dolcemente somiglia.

Una cuccia nel tuo Appennino d’oro.

La Guinea… polvere pugliese o poltiglia

padana, riconoscibile a una fantasia

così attaccata alla terra, alla famiglia,

com’è la tua, e com’è anche la mia:

li ho visti, nel Kenia, quei colori

senza mezza tinta, senza ironia,

viola, verdi, verdazzurri, azzurri, ori,

ma non profusi, anzi, scarsi, avari,

accesi qua e là, tra vuoti e odori

inesplicabili, sopra polveri d’alveari

roventi… Il viola è una piccola sottana,

il verde è una striscia sui dorsali

neri d’una vecchia, il verdazzurro una strana

forma di frutto, sopra una cassetta,

l’azzurro, qualche foglia di savana

intrecciata, l’oro una maglietta

di un ragazzo nero dal grembo potente.

Altro colpo di pollice ha la Bellezza:

modella altri zigomi, si risente

in altre fronti, disegna altre nuche.

Ma la Bellezza è Bellezza, e non mente:

qui è rinata tra anime ricciute

e camuse, tra pelli dolci come seta,

e membra stupendamente cresciute.

Il mare è fermo e colorato come creta:

con case bianche, e palme: «tinte forti

da tavolozza cubista», come dice un poeta

africano. E la notte! Sensi distorti

da ogni nostro dolce costume,

occorrono, per cogliere i folli decorsi

che accadono, come pestilenze, a queste lune.

Perduti dietro metropoli di capanne

in uno spiazzo tra palme nere come piume,

alberi di garofano, di cannella – e canne

uguali alle nostrane, quelle sparse intorno

a ogni umano abitato – come tre zanne,

tre strumenti suonati quasi dal fuoco di un forno

inestinguibile, da gote nere sotto le falde

dei cappelli flosci presenti a ogni sbornia –

urlavano sempre le stesse note di leopardi

feriti, una melodia che non so dire:

araba? o americana? o arcaici e bastardi

resti di una musica, il cui lento morire

è il veloce morire dell’Africa?

Questo terzetto era al centro, scurrile

e religioso: neri-fetenti come capri

i tre suonatori, schiena contro schiena,

stretti, perché, intorno, in due sacri

cerchi di pochi metri, rigirava una piena

di migliaia di corpi. Nel cerchio interno

erano donne, a girare, addossate, appena

sussultanti nella loro danza. All’esterno

i maschi, tutti giovani, coi calzoni

di tela leggera, che, intorno a quel perno

di trombe, stranamente calmi, buoni,

giravano scuotendo appena spalle e anche:

ma ogni tanto, con fame di leoni,

le gambe larghe, il grembo in avanti,

si agitavano come in un atto di coito

con gli occhi al cielo. Al fianco

le donne, vesti celesti sopra i neri cuoi

delle pelli sudate, gli occhi bassi,

giravano covando millenaria gioia…

Ah, non potrò più resistere ai ricatti

dell’operazione che non ha uguale,

credo, a fare dei miei pensieri, dei miei atti,

altro da ciò che sono: a trasformare

alle radici la mia povera persona:

è, caro Attilio, il patto industriale.

Nulla gli può resistere: non vedi come suona

debole la difesa degli amici laici

o comunisti contro la più vile cronaca?

L’intelligenza non avrà mai peso, mai,

nel giudizio di questa pubblica opinione.

Neppure sul sangue dei lager, tu otterrai

da una dei milioni d’anime della nostra nazione,

un giudizio netto, interamente indignato:

irreale è ogni idea, irreale ogni passione,

di questo popolo ormai dissociato

da secoli, la cui soave saggezza

gli serve a vivere, non l’ha mai liberato.

Mostrare la mia faccia, la mia magrezza –

alzare la mia sola, puerile voce –

non ha più senso: la viltà avvezza

a vedere morire nel modo più atroce

gli altri, con la più strana indifferenza.

Io muoio, ed anche questo mi nuoce.

Nulla è insignificante alla potenza

industriale! La debolezza dell’agnello

viene calcolata ormai più senza

fatica nei suoi pretesti da un cervello

che distrugge ciò che deve distruggere:

nulla da fare, mio incerto fratello…

Mi si richiede un coraggio che sfugge

del tutto al reale, appartiene ad altra storia;

mi si vuole spelacchiato leone che rugge

contro i servi o contro le astrazioni

della potenza sfruttatrice:

ah, ma non sono sport le mie passioni,

la mia ingenua rabbia non è competitrice.

Non c’è proporzione tra una nuova massa

predestinata e un vecchio io che dice

le sue ragioni a rischio della sua carcassa.

Non è il dovere che mi trattiene a cercare

un mondo che fu nostro nella classica

forza dell’elegia! nell’allusione a un fatale

essere uomini in proporzioni umane!

La Grecia, Roma, i piccoli centri immortali…

Un’ansia romantica che pareva esanime

sopravvivenza, mostruosamente s’ingrandisce,

occupa continenti, isole immani…

annette Dei di milioni di guadi, percepisce

l’odore dell’umidità dei quaranta gradi

sopra zero immobili nelle coste, Mogadiscio

e le buganvillee di Nairobi, gli odori bradi

delle bestiacce scomposte in un selvatico

galoppo, per gli sventrati, i radi

orizzonti pervasi d’un funebre stallatico;

la quantità, l’immensità che pesa

inutilmente nel mondo, i cui prati bruciati

o marci d’acqua, sono una distesa

priva di possibile poesia, rozza cosa

restata lì, ai primordi, senza attesa,

sotto un sole meccanico che, annosa

e appena nata, essa subisce come infinità.

Ne nasce un bestiale colore rosa

dove il sesso paesano che ognuno ha

disegnato in calzoni di allegro cotone,

in gonne comprate negli stores indiani,

con soli occhiuti e cerchi di pavone,

come un’isola galleggia in un oceano

ronzante ancora per un’esplosione

recente e sprofondata dentro le maree…

Fiori tutti d’un colore, di cotone,

occhiuti e cerchiati popolano le Guinee

galleggiando nel tanfo d’un’uccisione,

nella carne delle estati sempre feroce

a divorare cibi cui la notte impone

le tinte equatoriali della morte precoce,

il blu e il viola e la polvere orrenda,

la libertà, che partorisce il popolo con voce

famigliare, e, in realtà, tremenda,

il nero dei villaggi, il nero dei porti coloniali,

il nero degli hotels, il nero delle tende…

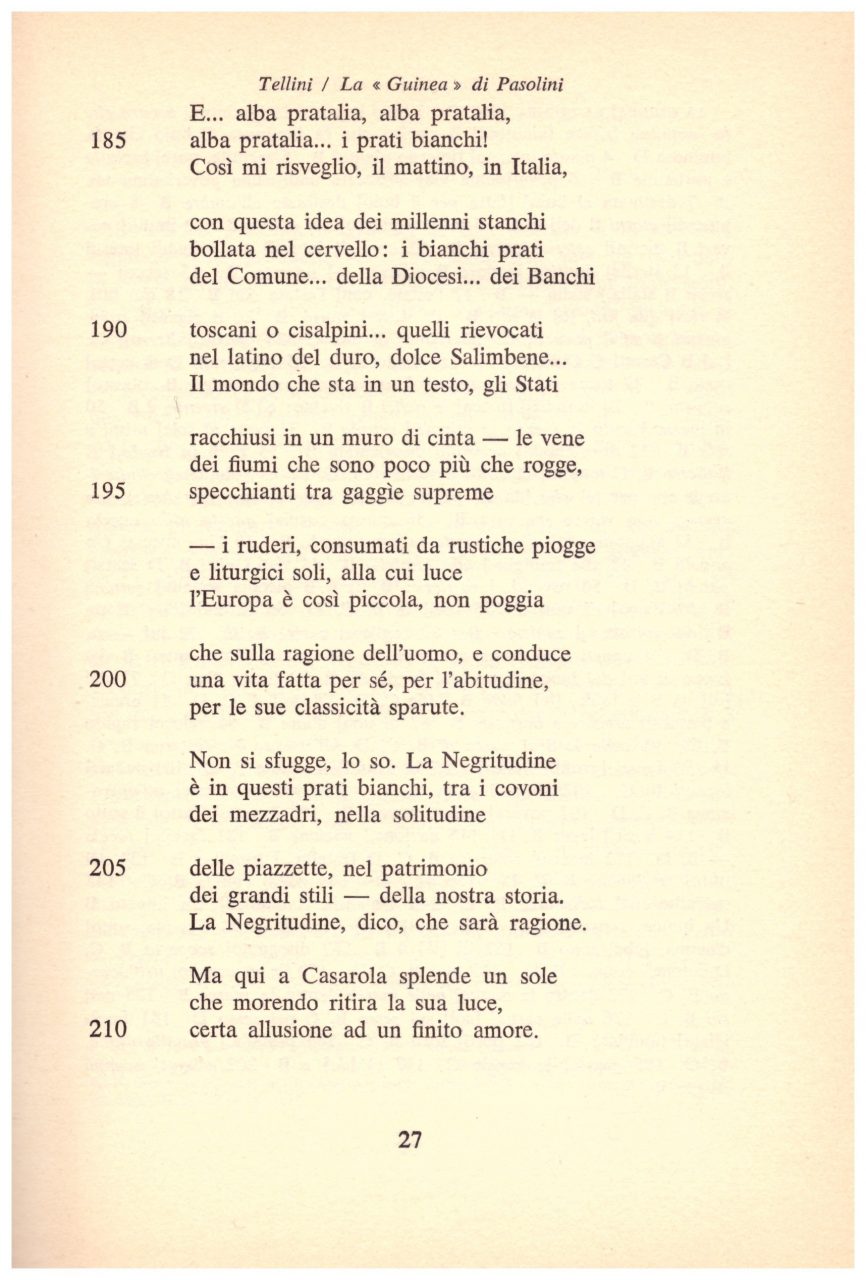

E… alba pratalia, alba pratalia,

alba pratalia… I prati bianchi!

Così mi risveglio, il mattino, in Italia,

con questa idea dei millenni stanchi

bollata nel cervello: i bianchi prati

del Comune… della Diocesi… dei Banchi

toscani o cisalpini… quelli rievocati

nel latino del duro, dolce Salimbene…

Il mondo che sta in un testo, gli Stati

racchiusi in un muro di cinta – le vene

dei fiumi che sono poco più che rogge,

specchianti tra gaggìe supreme

– i ruderi, consumati da rustiche piogge

e liturgici soli, alla cui luce

l’Europa è così piccola, non poggia

che sulla ragione dell’uomo, e conduce

una vita fatta per sé, per l’abitudine,

per le sue classicità sparute.

Non si sfugge, lo so. La Negritudine

è in questi prati bianchi, tra i covoni

dei mezzadri, nella solitudine

delle piazzette, nel patrimonio

dei grandi stili – della nostra storia.

La Negritudine, dico, che sarà ragione.

Ma qui a Casarola splende un sole

che morendo ritira la sua luce,

certa allusione ad un finito amore.

Pier Paolo Pasolini

da “Poesia in forma di rosa (1961-64)”, Milano, Garzanti, 1964

Fonte -Enciclopedia TRECCANI-Pier Paolo Pasolini -Carlo Maria Ossola: Scrittore, poeta, autore e regista cinematografico e teatrale italiano (Bologna 1922 – Ostia, Roma, 1975). Dopo aver seguito nell’infanzia gli spostamenti del padre, ufficiale di carriera, compì gli studî a Bologna, dove si laureò nel 1945 con una tesi su Pascoli. Nel 1943 si trasferì nel paese materno di Casarsa della Delizia, in Friuli, con la madre e il fratello minore Guido, morto poi nella lotta di resistenza (il padre, fatto prigioniero in Africa, sarebbe tornato alla fine del 1945), e vi rimase fino al genn. 1950, quando, per sfuggire allo scandalo provocato dalla pubblica denuncia della sua omosessualità, si stabilì con la madre a Roma. Da questo momento la sua vicenda biografica coincide appieno con la tumultuosa attività dello scrittore, del regista e dell’intellettuale impegnato a testimoniare e a difendere, spesso anche in sede giudiziaria, la propria radicale diversità, fino alla morte per assassinio, avvenuta la notte tra il 1° e il 2 nov. 1975 all’idroscalo di Ostia.

Fin dagli esordî in friulano, che comprendono Poesie a Casarsa (1942) e La meglio gioventù (1954; poi ripreso con intenti diversi e notevole incremento di testi: La nuova gioventù, 1975), ben oltre la nozione ermetica di poesia pura, il giovane P. puntava alla scoperta di una lingua intatta, che fosse quasi un equivalente letterario del suo religioso desiderio di purezza (fonderà così nel 1945 l’Academiuta di lenga furlana). Il suo interesse per la poesia dialettale trovò espressione in due importanti antologie: Poesia dialettale del Novecento (in collab. con M. Dell’Arco, 1952) e Canzoniere italiano. Antologia della poesia popolare (1955; poi, in versione ridotta: La poesia popolare italiana, 1960); mentre il suo talento di critico letterario, affascinato più dai modelli della critica stilistica (Auerbach, Spitzer, Contini) che dal sociologismo marxista d’ispirazione gramsciana, si esplicò in una serie di interventi sulla letteratura contemporanea, e soprattutto sulla poesia, che sarebbero confluiti in Passione e ideologia (1960). Gli anni Cinquanta furono gli anni della sua completa affermazione letteraria. La sua prima notevole raccolta di poesie in lingua, Le ceneri di Gramsci (1957), sembra chiudere definitivamente una stagione della poesia italiana. L’ansia profetica dell’Usignolo della chiesa cattolica (pubbl. nel 1958, ma composto prima del trasferimento a Roma) si sarebbe riproposta, dopo la parentesi decisiva delle Ceneri, nei termini mutati di un’ininterrotta controversia (La religione del mio tempo, 1961; Poesia in forma di rosa, 1964; Trasumanar e organizzar, 1971). P. fondava, intanto, insieme a F. Leonetti e R. Roversi, Officina, la rivista della polemica antinovecentesca; era anche diventato condirettore di Nuovi argomenti, rivista fondata nel 1953 da A. Moravia e A. Carocci. E aveva dovuto affrontare difficoltà molto più gravi dopo la pubblicazione dei suoi due romanzi d’ambientazione romana: Ragazzi di vita (1955), per il quale dovette subire un processo per oscenità, e Una vita violenta (1959), che era stato accolto freddamente tanto dalla critica marxista quanto dai giovani critici della neoavanguardia. Ma la vocazione di P., già insofferente dei limiti di un genere letterario, si era orientata verso altri mezzi d’espressione: il cinema (v. oltre), del quale si sarebbe poi occupato anche in veste di teorico, il teatro (Orgia, 1968; Affabulazione, 1969; Calderón, 1973) e il giornalismo (soprattutto, dal 1973, le collaborazioni al Corriere della sera, poi raccolte con altre in Scritti corsari, 1975). In ritardo rispetto alla data di composizione, erano intanto apparsi il romanzo Il sogno di una cosa (1962) e le prose narrative di Alì dagli occhi azzurri (1965), oltre a vari scritti minori. Postume, in ordine sparso, sono uscite raccolte di scritti giornalistici (Lettere luterane, 1976; Le belle bandiere, 1977; Il caos, 1979), di critica letteraria (Descrizioni di descrizioni, 1979; Il portico della morte, 1988), opere narrative (La divina mimesis, 1975; Amado mio, 1982; Petrolio, 1992, romanzo incompiuto che riassume e porta a livello di quasi insostenibile incandescenza tutti i temi dello scrittore), nonché le raccolte complete dei suoi testi teatrali (Teatro, 1988) e poetici (Bestemmia. Tutte le poesie, 1993). Diversi scritti appartenenti alla fervida stagione friulana del poeta sono stati raccolti dal cugino N. Naldini in Un paese di temporali e di primule (1993) e in Romàns (1994); per sua cura sono anche apparse le Lettere 1940-1954 (1986) e le Lettere 1955-1975 (1988). Tutte le opere di P. sono state raccolte nell’edizione diretta da W. Siti (10 tomi, 1998-2003).

Nel cinema P. operò a partire dal 1954, come sceneggiatore (con M. Soldati, La donna del fiume; con F. Fellini, Le notti di Cabiria; con M. Bolognini, Marisa la civetta, Giovani mariti, La notte brava, Il bell’Antonio, La giornata balorda; e, fra i tanti, con B. Bertolucci, La commare secca, autore anche del soggetto). P. dapprima trasferì i frutti della sua ricerca narrativa (Accattone, 1961; Mamma Roma, 1962; La ricotta, episodio del film collettivo Ro.Go.Pa.G., 1963, condannato per vilipendio alla religione di stato), reinventando un linguaggio cinematografico autonomo di alta qualità figurativa (P. era stato allievo di R. Longhi a Bologna). Il linguaggio di P. approdò a risultati più compiuti ne Il Vangelo secondo Matteo (1964), in cui l’armonica fusione del cinema con la letteratura, la pittura e la musica diede l’avvio a quel “cinema di poesia” di cui P. doveva essere in Italia uno dei più convincenti teorici (Il cinema di poesia, 1965; Osservazioni sul piano sequenza, 1967; Empirismo eretico, 1972). Su questa linea, i film che seguirono, soprattutto Edipo re (1967), Teorema (1968) e Medea (1969), accesi da un realismo visionario che, nonostante scarti e manifeste libertà, sorregge poi anche gl’impegni drammatici e linguistici dei film della “trilogia della vita” (o, come altri l’hanno definita, “dell’Eros”), partiti alla riscoperta del sesso attraverso una rilettura delle fonti della grande favolistica mondiale: Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972), Il fiore delle Mille e una Notte (1974). L’ultimo film, uscito postumo, Salò o le 120 giornate di Sodoma (1976), luttuosa metafora del potere e interpretazione in chiave provocatoria del libro omonimo di Sade. Non vanno dimenticati Che cosa sono le nuvole? (dal film collettivo Capriccio all’italiana, 1968) e Porcile (1969). Rimane un grande esempio del cinema d’inchiesta Comizi d’amore (1965), indagine sulla sessualità nell’Italia dei primi anni Sessanta, condotta da P. insieme a Moravia e Musatti. Esemplare parabola della storia d’Italia, dalla predicazione francescana ai funerali di Togliatti, è Uccellacci e uccellini (1966), ultima “legenda aurea” della civiltà italiana.

Pasolini e il Novecento. – L’edizione delle Opere di Pasolini colloca la sua opera tra i classici del secondo Novecento. E a ragione, poiché solo Pasolini (come D’Annunzio e più di Pirandello) ha sperimentato tutti i generi della creazione del 20° secolo: romanzo e novella, teatro e cinema, critica letteraria e saggistica politica, e non meno la poesia. Già questa semplice ragione di “generi” crea un singolare accostamento: D’Annunzio, Pirandello, Pasolini, un essere nel proprio tempo, nel quale la retorica – strumento dell’argomentare, del persuadere, dell’insegnare, leva essenziale di ogni “passione e ideologia” – è esibita, non velata, non nascosta, non lenita da strumenti di “sordina”. Sì che non pare ardito oggi dire che Pasolini è stato per l’ultimo Novecento il rovesciamento speculare di quello che fu D’Annunzio all’ouverture del 20° secolo: là fu la parola chiamata a colmare le lacune del tempo, parola di gloria (e di lusso vitale dell’io), qui la parola della negazione, dell’abiezione, dei margini prossimi al niente: “i segni del desiderio di morire, / le occhiaie del vile, / il mento del debole, / … / le scarpe dello statale, / il culo del soldato semplice, / la calvizie del disadattato, / la schiena del condannato a morte” (Il dolore dei poeti, da Poesie marxiste, 1964-65). L’Italia repubblicana trova così oggi due emblemi nobili della propria identità: da una parte Calvino, la ragione e l’utopia, la trasparenza e la levità, l’Italia dell’Ariosto e di Galileo; dall’altra Pasolini, l’Italia di Jacopone e di Belli, di Gioacchino da Fiore e di Gadda: stracci e apocalissi. Una civiltà magmatica – il dialetto friulano e Dante, i tragici greci e gli Evangeli, il sottoproletariato e la Nuova Guinea – ma non più e soltanto latina: Pasolini sa partire da Alba pratalia, alba pratalia delle nostre origini e arrivare alla lugubre Nuova Preistoria che viviamo, alla profezia degli ultimi: “La Negritudine, dico, che sarà ragione”. In certo modo – come lucidamente hanno osservato Calvino e Barthes per l’utopia di Fourier – il profetismo pasoliniano si sbilancia oltre la rasserenata compiutezza delle ideologie: supera ogni finalismo della storia prevedendo la fine della storia, e intanto della propria. Nessun altro poeta come Pasolini ha messo in scena, costantemente provandola e riprovandola in parole come sarà nei fatti, la propria morte: “Stesura in ‘cursus’ di linguaggio ‘gergale’ corrente, dell’antefatto: Fiumicino, il vecchio castello e una prima idea vera della morte: […] – sono come un gatto bruciato vivo, / Pestato dal copertone di un autotreno” (Una disperata vitalità). Un Pasolini che incarna in sé, come scriverà, il destino di Cassandra: “Basti pensare a una figura come quella di Cassandra, che prevede, anzi vede fisicamente la propria morte” (Nota per l’ambientazione dell’Orestiade in Africa). Una lettura della storia dell’Italia unita, tutta incentrata sulle identità popolari: il cristianesimo e il marxismo; il pensiero laico-liberale, stendardo della borghesia, non fu mai una vera alternativa, ma parve a Pasolini la continuazione del Potere, non la plenitudine della Verità: “Quelli di voi che possiedono un cuore / votato alla maledetta lucidità, / vadano nei laboratori, nelle scuole, / a ricordare che nulla in questi anni ha / mutato la qualità del conoscere, eterno pretesto, / forma utile e dolce del Potere, NON MAI VERITÀ. // […] Vadano, tanto per cominciare, dai Crespi, dagli Agnelli, / dai Valletta, dai potenti delle Società / che hanno portato l’Europa sulle rive del Po: // è giunta per ognuno di loro l’ora che non ha / proporzione con quanto ebbe e quanto odiò” (Vittoria). Erano gli anni di Barbiana e tra poco di Lettera a una professoressa, l’utopia di un’eguaglianza fatta non per accumulo (produzione e consumo: la vagheggiata affluent society), ma per condivisione dell’essenziale: l’Italia di Pasolini e don Milani, Danilo Dolci e padre Turoldo, e anche – sia non indebito il paragone – dei papi veneti del Concilio, papi degli umili. Quella via, via di parola e di pane, di poveri e giustizia, fu l’orizzonte scomodo di Pier Paolo Pasolini: “Ma nei rifiuti del mondo, nasce / un nuovo mondo […] / la loro speranza nel non avere speranza” (La religione del mio tempo, 4). Quella vita che non ha nient’altro, per sostenerla, che il suo consumarla, sacro deserto della fame, della manna, ove si attraversa – come Mosè, come Edipo – il miraggio, “sospinti dalla violenza del suo assillo”. Così Pasolini ci ha rinnovato la biblica coscienza del sacro: quella coscienza – di Frazer e Cumont, di Caillois e di Deonna, ma anche di Bresson e di Tarkovskij – che “ciò che è sacro si conserva accanto alla sua nuova forma sconsacrata” (Medea).